未来へのグラデーションを体感。CES 2024現地参加レポート

こんにちは、オープンコラボレーションハブLODGEの市川です。

2024年1月9日から12日にラスベガスにてハードウェア・テクノロジーの大規模展示会「CES」が開催されました。CES全体から見える2024年の注目テクノロジー、全社としての重要トピックであるAI、私が担当しているXRの領域のトレンドに触れるべく、現地参加しました。

現地に行けて一番良かったことは、「現在の進歩した技術をこう使うと、こういうことができる」という数年後の未来が体感できたことでした。具体的な展示内容をシェアしながらお伝えしようと思います。

CES(シーイーエス)とは

家電の見本市から始まった、テクノロジーの総合展示会

CESはハードウェア・テクノロジーの大規模展示会で、年に1度ラスベガスで開催されます。初めて開催されたのは1967年で、もともとは家電の見本市から始まりました。現在は多岐にわたるジャンルのテクノロジーが披露される総合展示会となっており、世界中の注目を集めています。

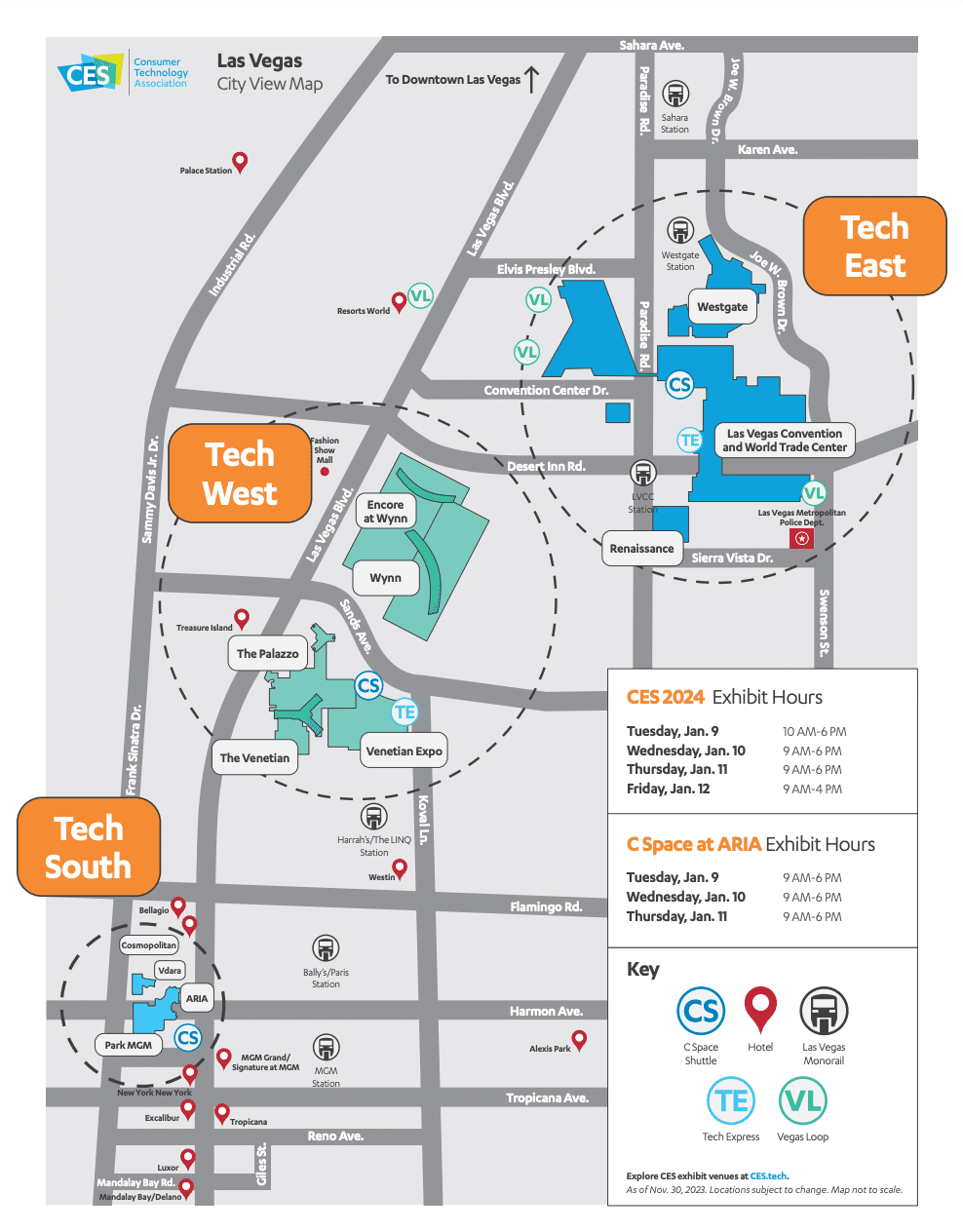

CESの会場は大きく分けて、「Tech East」、「Tech West」、「Tech South」の3つのエリアに分かれています。

「Tech East」にはプロダクトカテゴリーの中心的な企業が展示、「Tech West」はスタートアップ専用のエリアであるエウレカパークに注目です。

「Tech South」は各社が趣向をこらした商談用スペースと、メディア・コンテンツ・エンタメサービスのセッションが行われるステージで構成されています。

下記はCES会場のマップです。図で見るとコンパクトに見えますが、展示エリアの広さは約東京ドーム4つ分です。全部のエリアをまわるのは4日間では足りないくらいです。

Tech East

Tech West

Tech South

トレンドを総まとめ。メディア向けセッション&展示会

CESでは例年、メインの展示期間の前にメディア向けのセッション・展示の日程があります。今年は1月7日、1月8日がメディアデーでした。

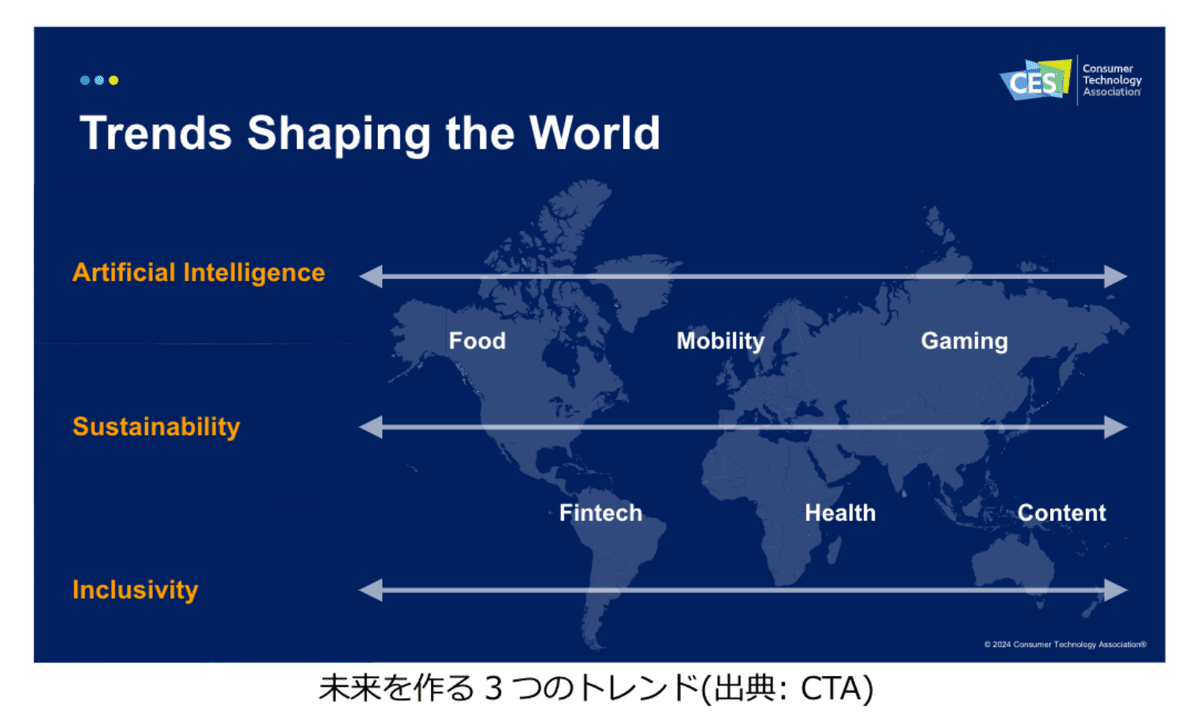

特に注目度が高いのが「Trends to Watch」というセッションで、その年のトレンドキーワードと考察が発表されます。また、展示会「Unveiled」はCESの出展者がメディア向けにアピールする場となっています。

たくさんのメディアがいち早く出してくれる記事の情報は、会期中、展示を回るための指針となります。今年の「Trend to watch」ではAI、Sustainability、Inclusive(包括)の3つのキーワードがあげられていました。こうして発表されたトレンドを、展示を回って具体例を集めて、体感していけるところがCESの魅力です

プロダクトのAI活用

アプリ・コンテンツから、車・家電・デバイス・ライフスタイルなど、それそれの分野でAIが活用されていました。

AIがインフラとして浸透してきている昨今の、多岐にわたるAI活用事例を見ることができました。

Google「Bard」搭載のアシスタント機能

Googleは同社が開発・提供しているAI「Bard」を活用した、アプリケーションを展示していました。具体的にはチャットアシスタント、ウォールペーパー制作、動画編集アプリをなどがあります。

例えばチャットアシスタントの機能は、チャットの会話の内容に合わせ、パーソナライズされた返事を提案してくれるというものです。AIがユーザーインターフェイスに自然に溶け込んでいます。Googleのこうしたプロダクトは、AIを搭載したアプリケーションのUI・UX制作にあたってのベンチマークになりそうです。

AIコンシェルジュデバイス「rabbit」

AI搭載のハードウェアデバイスとして最も注目が高かったのがこの「rabbit」です。

Chat GPTでできるような会話と応答のレスポンスも素早く、アプリ・サービスと連携した操作も、全て音声入力でこなしてくれるデバイスです。

タスクを覚えさせて実行させるといった高度な操作も可能で、例えば公式のキーノートでは、「家族でのロンドン旅行のプランニングとフライトの予約」というタスクに数秒で応答しているデモを行なっています。

NUVILAB「AI Food Scanner」レストラン向けのフードテックAI

個別なニーズへ対応するAI活用事例として飲食店向けのAIソリューションアプリ「AI Food Scanner」を紹介します。配膳されたトレーの料理の状態と、食後になにが残っているのかを差分分析でき、ビュッフェの量やメニューの考案などに利用できるというものです。AIを活用して可視化できなかったデータを資源にできるという点にユニークさを感じました。

ライフスタイルとAI

韓国の大手家電メーカーサムスンは「AI for ALL」を標榜して、家電にAIの搭載を積極的に行っています。洗濯物の量と内容を感知して的確な水量、洗剤量を調整してくれる洗濯機や、冷蔵庫に、中身を画像で捉えて在庫をリスト化する機能を搭載するなど、AIが家電の付加価値を高める機能として活用されています。

BEAUNexというメーカーは、ファンデーション・化粧水を調合するデバイスを発表していました。ユーザーの肌のコンディション・天気・湿度などの変数を分析してその場でユーザーにベストな提案をしてくれるそうです。こうした、いわゆるAIoT家電はユーザーにパーソナライズした機能を提供してくれますが、一方で、AIが提供する便利な生活を口実に、生活の細やかなデータも取得されうると考えると消費者にとっては慎重になる人も多いのではないかと感じました。

AIがインフラとして整備され、インターフェイスをどう設計するか、AIのUI・UXを検討するフェーズになりました。AIの使い所、AIの見せ方など、ものづくりのステークホルダーにAIを入れた設計思想が求められるようになってきたのではないでしょうか。

技術×コンセプトの表現としてのモビリティ

モビリティは、マテリアル、トランスポーテーション、XR、エネルギー、サステナビリティなど、さまざまな分野の新しいテクノロジーが集結する媒体となっています。

地下トンネルを使った公共交通システム『VEGAS LOOP』

TESLAが構想する地下トンネルの交通網「VEGAS LOOP」をCESの会期中に体験できました。EVのテスラ車が巡回していて、トンネルに入ると自動走行で進みます。トンネルの径は最小限で、廃棄ガスがでないEV車ならではの構造です。

モビリティとソフトウェア。ベンツ独自の車載OS、MB.OS

メルセデス・ベンツは独自の車載OSを備えたコンセプトカーを展示していました。OSにLLMを搭載して運転手のルーティーンを学習したり、3Dグラフィックで可視化された周辺状況を表示するなどの機能をそなえています。エンタメ系の主要なアプリや、ビジネスニーズではMicrosoft Teamsも搭載されて、運転しながら会議に参加できるなどパーソナライズされた機能を提供しています。

ソフトウェアによって、モビリティとユーザーの生活の変化に柔軟に対応していけるように設計されています。

都市と生活の変化に合わせた車の進化

3D transportationの実装を目指すXpengは空飛ぶ車のコンセプトモデルを展示していました。車に小さなヘリを搭載したモビリティなど、現行の技術の実現性よりも、独自のコンセプトを打ち立ていて魅力的です。

韓国の大手自動車メーカー、ヒョンデ傘下のKiaは、Park、City、Home、Factoryの4つのコンセプトでブースを展開。ライフスタイル、都市環境に合わせた車のあり方を提案しました。

ハードウェアとソフトウェアの双方の進展によって描かれるモビリティの未来を見ることができました。地下トンネルを通る電気自動車のように、車が変わると、道路など周辺インフラの形も変化します。自動運転車、空飛ぶ車が本格的に実装されたらどのように街がかわっていくでしょうか。このあたりはCES2030あたりでみることができるかもしれません。

XRデバイスのユースケースと方向性

軽量高画質、XREALのARグラス

ARグラスの中でも高いシェアを誇るXREALが、CESにて最新型の「Xreal Air 2 Ultra」の展示を行っていました。画質はもちろんのこと、前後・左右・上下の動作を感知する6DoF対応でハンドトラッキングも可能です。外観的にも普通のサングラスとほぼ遜色ない見た目になっていて新幹線、飛行機など日常生活でも使われるシーンが増えていきそうです。

インターフェイスの進化、ジェスチャーコントローラ

XRデバイスにおける操作のスタンダートは、専用のコントローラーでしたが、ハンドトラッキングも主流になってきています。

ハンドトラッキングの操作を提供する、サードパーティのデバイスも登場しています。

Wow Mouseは指の操作(人差し指と親指を合わせるタップ)をWear OSを載せたグーグルのスマートウォッチに提供するアプリ。BluetoothでつながっているスマートホームIoTデバイスやAR/VRヘッドセットの遠隔操作にも対応しています。筋肉の動きのモニタリングし、指のタップを検知します。

mudraというデバイスでも、Apple watchのジャイロセンサーと組み合わせてスクロール、タップの操作ができます。筋肉の動きのセンシングではなくて、脳の電気信号というところと、キャリブレーションなく操作できる点が新しかったです。いまのところはアップルデバイスのみ対応していますが、XRデバイスへの応用も期待できそうです。

コアなユーザーへのアプローチ

Panasonicの子会社で、VRのヘビーユーザーに向けたデバイスを中心にラインナップするShiftall。音声を外にもらさないようにした仕様のマイクデバイスや、小型軽量のVRヘッドセット、

コントローラーを手の甲へひっくり返して、手放さずに保持できるFlipVRのデモを展示していました。

XRデバイスは、B向けにはプロダクトシミュレーションや研修教育などの用途、C向けにはVRChatやゲーム用途などヘビーユーザーの利用が主なシェアでした。XREALのARグラスのように、日常生活を拡張するような方向性のデバイスが存在感を高めています。XREALは中国の会社ですが、中国国内の若年層が部屋にテレビモニターを置かず、Xrealを使っているというケースも増えてきているようです。車やバイク用の簡易ARナビゲーションを提供するサービスの展示もありましたが、多くの人がデバイスを手にし、サードパーティのコントロールデバイスも充実してくると、XRの社会実装もより進みやすくなってくるでしょう。

そして来月にはいよいよApple肝入りのVRデバイス「Vison Pro」が発表されるなど、今年の2024年はXRが大きく変化しそうで、目が離せません。

まとめ

今回がCESへの初めての参加でした。新しい技術が実装されたプロダクトをベースに、数年先を見ているようで夢中で展示をまわっていました。ここにあるプロダクトが浸透した時に自分たちの生活がどうかわるか、必要になることは何かという問いに答えるための判断材料が多く集めることができました。

今回のレポートではAI・モビリティ・XRと3つの例を挙げましたが、冒頭に紹介したとおり、広大なスペースにたくさんのジャンルの出展があります。紹介しきれない内容もあり、また見て触れた体験とビジュアルで見た情報が一番印象に残っているので、それを文章で伝えきれないのが悔しくはありますが、みなさんのインプットやリサーチのお役に立てると嬉しいです。

最後までお読みいただきましてありがとうございます!CES2024の報告会を「LODGE XR Talk」にて行いましたので、是非こちらのアーカイブもご覧ください。