【水を奪還せよ】生活衛生等関係行政法改正案(その2水道編)

今回は、この度国会で審議されることになった「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案」について考えてみたいと思います(本稿で対象とするものは2023年第211通常国会で法案が提出されたものです)。

今回の法改正は食品衛生法と水道法に関わる部分の改正となっています。食品衛生法に関する部分については当ブログ「その1食品編」で述べております。こちらの「その2」においては主に水道法に関わる部分に関しての考察をしていきます。

官が成長を妨げていた「水ビジネス」

日本は水に恵まれた国と言われています。四方を海に囲まれた島国で自然豊かな環境があります。特に川を中心とした都市形成がなされ、水が絶えることのない暮らしができる地域が多いのが特徴です。その一方自然災害による被害の絶えない国でもあります。そんな中、飲料水を中心とした生活関連の水道事業が、行政による運営の事業として発達してきました。そして近年では日本の公共水道事業に民間企業が参入する事例が増えてきました。特に宮城県は2021年に上下水道と工業用水の運営権をフランスのヴェオリア社系列の会社に売却(コンセッション方式)することを決定しています。

従来、水道事業は厚生労働省の管轄として、各自治体による管理、運営とされてきました。しかし水道施設の老朽化が進行し、水道事業においてインフラの維持、更新という問題が大きなウェイトを占めるようになっています。すべての水道管を更新するには100年以上の歳月がかかるほど、施設負担は重いということです。そのため、水道運営を現状のまま続ける場合は莫大な資金が必要となります。日本政策投資銀行が作成した2017年の資料によると、水道料金は2014年度比63.4%増まで値上げする必要があると書かれています。1㎥あたり172円が281円。約1.6倍です。

値上げが必須という要因は、水道事業が自治体ごとに運営されている点。水道事業者の数が多く、それぞれの規模が小さいからです。上記政策投資銀行の資料に記載されている2014年時点での数字ですが、水道、ガス、電気それぞれの各根拠法による該当事業者の数として、上水道事業者は1348、ガスは206、電気は10となっているそうです。しかもそのうえ料金収入で見ると、3つの生活インフラの中で水道事業が一番少ないといいます。

また、事業体ごとにコストを算出して料金設定しているため、各事業者によっても水道料金が違います。先の政策投資銀行の資料では群馬県長野原町では10m3あたりの水道料金が3,510円、一方兵庫県赤穂市では367円となっているそうです。特に長野原町のように地理的条件として戸数が少ない割に水道管の延長距離が長くなる地域では高額になりやすいとのこと。そのようなこともあって水道事業はボリュームメリットが出せないため民間企業が成長してきませんでした。

さて、このように水道は管路の老朽化だ、人材の高齢化だとさまざまな状況の悪化が報じられています。そのためには水道料金が高くなるのは仕方のないことだ、という認識が広まっているように思われます。しかし、これらの原因は果たして何だったのでしょうか。その一つとして、水道事業自体が大きな規制だったと考えられないでしょうか?公共事業としての側面で行政側が運営してきたために、民間企業が参入する余地がなかった。これも天下りを始めとした利権のおこぼれをもらおうとする役人の責任かもしれません。ある意味、世界一強のフランスのヴェオリア社が日本の水ビジネスへの展開を進めてきているのは虚を突かれた感があります。ヴェオリア社は世界的企業として十分採算が取れるということで参入してきているのでしょうから。

棚からボタモチ。上下水道行政統合のメリットとは

では、具体的にどのような改正法案となっているか、法案の理由書から見てみましょう。

理 由

生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、食品衛生法による食品衛生基準に関する権限を厚生労働大臣から内閣総理大臣に、水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管するとともに、関係審議会の新設及び所掌事務の見直しを行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

まとめると次の2点となります。

1. 水道法による権限を厚生労働大臣から国土交通省及び環境大臣に移管する

2. 水道整備・管理行政を厚生労働省から国土交通省へ、水質・衛生に関する事項を環境省へ移管する

具体的にどのようなことを目的として掲げているか、法律案の概要を見てみましょう。

改正の背景

人口減少社会の到来に伴う水道事業者の経営環境の悪化、水道施設の老朽化や耐震化への対応、災害発生時の断水への迅速な対応等の課題に取り組むことが強く求められるようになっている。

社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力・知見を有する国土交通省に、厚生労働省が所管している水道整備・管理行政を移管し、国土交通省が、層の厚い地方支分部局を活用しつつ、下水道等の他の社会資本と一体的な整備等を進めることにより、水道整備・管理行政の機能強化を図る。

とあります。ここで「下水道等の他の社会資本と一体的な整備等を進める」と記載されている部分には2つの意味が含まれています。一つは「上水道は厚労省」「下水道は国交省」という旧来の所管の分断からの統合を示しており、もう一つは災害対応などの面でも『社会資本整備重点計画法』と『公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法』において「水道」が加えられることになったことを示します。災害対策についてはこれまでは厚生労働省管轄だったため、法文に記載できなかったのでしょう。これにより激甚災害に対処するための財政援助が一体的に可能になりました。

時代とともに省庁の管轄と事業者の分野にずれが生じてくることがあります。特に水道はこれまで国交省の災害対策で直ぐに踏み込めない部分になっていました。その点で確かにこの改正により縦割り行政の弊害が改善されたことになるのかもしれません。しかしこれからは国交省側からすると大手を振って水道事業に踏み込めます。うがった見方をすれば、これで国交省に一つ利権が増えたという感じでしょうか。コロナの関係で厚労省の仕事が忙しくなった結果、法改正案その1でも解説した通り、食品衛生行政も厚労省から消費者庁へ移管されましたから、厚労省の利権がはく奪されている印象を受けるのです。厚労省から水道事業も移管されますが、国交省は棚からぼたもちで内心嬉しいのではないでしょうか。水ビジネスに関して虎視眈々と日本市場を狙ってきているヴェオリア社も上下水道の一括受注がしやすくなるかもしれません。

学歴規制で水道インフラは守れない

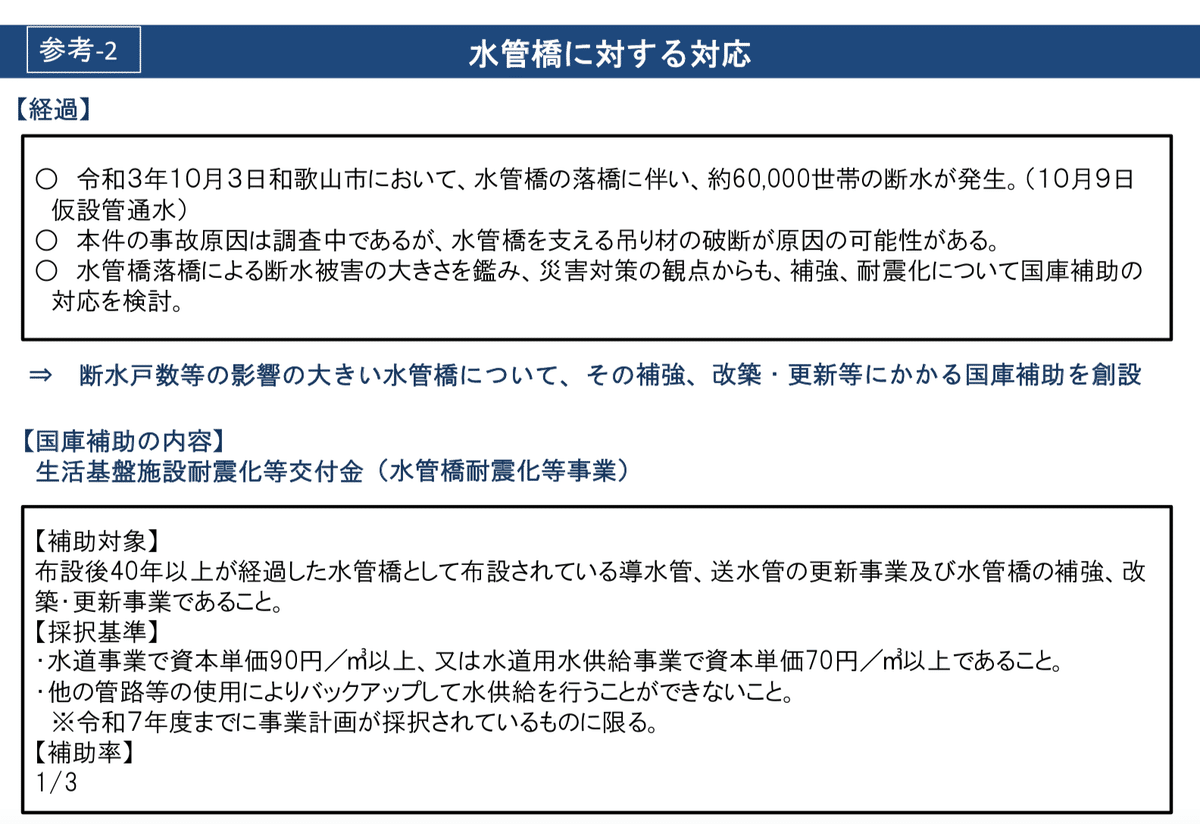

さて、水道に関する事業を委託された、国土交通省は、今後どのような問題に対処していくことになるのでしょうか。例えば令和3年10月3日、和歌山市で水管橋が突然崩落するという事故が起きました。水道はもっとも大切なインフラですね。このインフラが停止して60000世帯に水道が供給されなくなったことは、国民に重大なショックを与えました。

その後の事故の調査により、最も大きな要因は橋を吊っている吊材の劣化だったことが判明。鳥の糞などの堆積により腐食が進行して橋を支える構造が弱くなっていたところに橋の様々な部分の劣化が重なって突然崩落したということだそうです。それに伴い、厚生労働省内に「水道の諸課題に係る有識者検討会」が設置されました。

この事故に関する厚労省の対応はかなり素早いものでした。上記有識者検討会の初回は翌年5月30日に行われているのですが、『全国上水道水管橋緊急調査の結果について』という文書が提出されています。この調査は事故のあった5日後の10月8日~15、16日までの1週間で行われ、追加で12月まで延長して実施されています。この文書の最後の部分で「水管橋落橋による断水被害の大きさを鑑み、災害対策の観点からも、補強、耐震化について国庫補助の対応を検討。」と記載されています。しかも国庫補助の内容として「生活基盤施設耐震化等交付金(水管橋耐震化等事業)」がこの時点で掲載されています。

予算獲得を狙った動きでしょうが、検討会の第1回の時点ですでに補助金事業を制定している手際の良さ。正直驚きです。

また、この検討会で問題となったのが、監視を行う人の資格要件です。デジタル技術を用いた目視・実地監査規制への適用も提案されているのですが、同時に、水管橋に関してコンクリート構造物と同等の維持・修繕体制を築いていく方向性が示されたのです。そのため、資格要件を国土交通省道路局が定めた『道路橋定期点検要領』を参考にするため、水道法における資格要件の見直しが必要となったのです。

この資格要件(小規模な水道事業者及び水道用水供給事業者:知事認可)とは実は学歴に関しては「土木工学科又はこれに相当する課程」の1点だけ、そして実務経験として「水道に関する技術上の実務経験のみの場合10年以上」という厳しいものでした。

この点に関して第1回目の検討会において参加者から次のような見解が述べられています。検討会に出席した参考人の自治体幹部は概ね同じ意見でした。

現在私どもの水道部に高専卒の職員がいるが、彼は入庁してから公園事業 3 年、道路、河川維持 2 年、水道 5 年目で、本市に入庁して 10 年目の職員になるが、今年度末でやっと資格要件を満たすことになる。これらの状況を踏まえて要望させていただきたいのは、資格要件の学歴と技術上の実務に従事した年数の部分である。

現在、土木工学科という学科名はほとんどの大学から消失しており、衛生工学や水道工学も上水道工学も必須科目となっていない状況なので、必修科目による差をなくしていただけないか。大学の授業を否定するわけではないが、実際の職場での OJT が一番の経験になると考えており、衛生工学や上水道工学を履修したかしないかの差で 1 年は長いと感じている。それに加えて大卒、短大卒、高卒の違いによる技術上の実務に従事した年数を少しでも短縮していただけないか。できれば現行の半分ぐらいの年数にしていただけると助かる。

また、出席した大学教授は次のように述べています。

水質確保の観点から水道・衛生工学に関する知識も不可欠と記載されているが、このような経歴や学歴を持った人を採用することは現実的ではない。かなり大きな水道事業体でも難しいと聞いており、事業体組織としてこういった職員を自前で確保するのは現実的ではないと思う。一方、日水協が行っている水道技術管理者の講習内容を改めて拝見した。とても充実しており、当方の大学でも私が上水道工学という科目を持っているが、とても太刀打ちできるようなものではない。大学での教育内容や学歴を重視するよりは、資格取得者を国や水道界全体として育成する仕組みを充実させる方が望ましいと考える。資格要件を変更する必要はないと思うが、水道界に入ってきた人材を育成する仕組みを充実させるという意味である。これによって、二市から要望があった実務経験年数の短縮にも役立つようにするとよいのではないか。(伊藤禎彦 京都大学大学院工学研究科教授)

学歴だけでは現場の管理に関して何の役にも立たないと大学教授が述べていますね。現場を良く知る業界団体のノウハウを生かした教育の方が上だとも言っています。結果として検討会の最終段階で大幅な資格要件の見直しが行われています。

資格要件という点でみると規制は緩和されているかもしれませんが、規制の範囲が広がっただけのことです。役人としてはやはり規制は絶対に守るということなのでしょうか。これらは省令により対応のため、改正法案上では現れてきていません。

インフラを維持する人がい(ら)なくなる!

和歌山市の水管橋事故の調査中、問題となったのが、水道事業体における職員数の減少状況です。改正法案提出(令和5年3月7日)をうけて開催された令和5年3月23日の厚生科学審議会 生活環境水道部会における資料『水道行政の最近の動向等について』を見てみましょう。そこでは有識者検討会で議題にされたこともまとめられています。

水道事業は、人口減少に伴う水需要の減少や施設の老朽化、職員数の減少などのさまざまな課題に直面しており、将来にわたって安全で良質な水道水の供給を確保し、安定的な事業運営を行っていくためには、市町村の垣根を越えた広域連携など通して水道事業の運営基盤の強化とともに、水道事業の業務の一層の効率化を図る必要がある。

しかし、水道施設の点検・維持管理面は人の手に大きく依存しているため、離島や山間・豪雪地域といった地理的条件の厳しい地域にある水道施設の維持管理には多くの時間と費用を要しているほか、災害時には漏水箇所の特定に時間を要するなど、効率的な事業運営や緊急時の迅速な復旧が課題となっている。

このため、 IoT等の先端技術を活用することで、自動検針や漏水の早期発見といった業務の効率化に加え、ビッグデータの収集・解析による配水の最適化や故障予知診断などの付加効果の創出が見込まれる事業について支援をし、水道事業の運営基盤強化を図る。

ちなみにIoT(インターネットを介して機器を利用すること)技術などを活用する事例としてはすでに民間企業がPRを行っています。

実際、過疎地域などでは水道インフラは瀕死の状態で担当職員は一人、もしくは兼任ということはザラだそうで、現時点ですでに水道事業は破綻しているような自治体もあることが想像できます。

そして、一度自然災害が発生して水道設備に甚大な障害が発生してしまうと担当職員だけでの対応は困難になってしまいます。また平時においても人手不足はそのまま、管理不全につながります。地域の人々の健康の基となる水道事業で管理不全があったら大変ですよね。

水道事業の担当者不足が各地で判明していることから、厚労省の考えとしては先進技術を用いて監視、点検作業を行っていこうとしているようです。現状では自治体ごとに抱える問題がバラバラで対応が難かしいといことです。しかし、IoT技術が進めば、水道インフラを支える人材がもしかしたら要らなくなるかもしれません。人手不足が問題なら、わざわざ人員を増やすために規制の範囲を拡大するのではなく、そもそも人が要らない方法を考えたら?と思います。でないと、人材を雇用し続けるために先進技術を規制するという話(日本あるあるですね)になりかねないので。

「小規模集落における給水手法に関する調査報告書(平成25年2月)」

水の自活で、自治体がもっと自由に

水道事業といえば、水道管がどこからどこまで伸びているかということが基本で、それをいかに管理するかということが問題となっていました。しかし、時が経てばいずれはこの水道管補修自体がままならなくなるでしょう。そこで、現在新たな水道事業が検討されています。将来は水道=水の道ではなくなる時代が近いかもしれません。

一部自治体において既に始まっているそうですが、水道管を使わない給水事業です。貯水タンクを配置して限定的な水道施設を作る方法、あるいはペットボトルなどで水を配置する方法も考えられています。新たな視点で水道を見直す動きが広がっているようです。最後に水道事業の未来を垣間見られる記事を2つ紹介します。

こちらは自律分散型の小規模水インフラを手がけるベンチャーです。大規模な浄水場がなくても良質な水を作り出せるし、熊本地震や西日本豪雨災害に入浴支援で使用されたことから、災害にも強いことが魅力です。

こちらはインフラの老朽化と補助金もゼロという資金難で、設備更新ができない状況に困り果てた住民が動いた末に、元地元住民の救世主が現れて解決したという事例です。金がなけりゃ知恵を絞って可能にするのが自由主義。税金をひたすら湯水のように垂れ流す役所の事業とは大違いです。

このように民間のアイディアで、小さな地域でこそ生かせる水事業もあるのではないでしょうか。もし、水道事業を自治体だけでうまく回せるようになったら、国からの支援もいらなくなったら、自治体は自立して、自由になれるのではないかという、そんな夢が見たくなる気持ちで本稿は終わりたいと思います。

私たちは地方自治体の再生のためにすべての増税と規制に反対します。

番外編:浜田参議院議員に質問してほしい!

減税と規制緩和に賛成で、国会でも政府に鋭い質問をしてくださる政治家女子48党の浜田議員に、ぜひとも国会で質問して欲しいな〜と思うことを番外編として掲載します。(^_^)

【質問1】

水道事業に民間企業が参入してこなかった理由は何か?それに関係する規制にはどんなものがあるか?今後民間企業の参入を促す取り組みを何か考えているか?

【質問2】

水道事業を自治体単位で行うのは無駄が多い。より広範囲に水道事業を統合するか、もしくは過疎地などは自立分散型の小規模な浄水施設を活用すべきと思うが、政府の考えを聞かせてほしい。

【質問3】

水道事業の担当者が不足しているとのことだが、人手不足を先進技術を用いて解決する上での障壁とは何か?また、現在監視を行う人の資格要件を拡大して人員を増やすとのことだが、先進技術の開発が進み人員が不要になった場合に、増やした人員の雇用を守るために先進技術に規制をかけたりすることのないように公務員の雇用の流動化を進めるべきかと思うが、政府の考えを聞かせてほしい。

いいなと思ったら応援しよう!