【レトロ家電はゴミ】経産省利権と消費生活用製品安全法

■はじめに

近年、東大生の官僚離れが話題になっていますが、実は経済産業省に関しては就職サイトでの評判が高い省庁なのだそうです。

評価されている点は「風通しが良くフラット」「若手が成長できる」だそう。経済産業関連は日常的にも多くの人が関連する分野でもあることから、幅広い仕事を抱えている官庁です。「多くの出向を受け入れており、様々な自治体、企業、機関から人員を受け入れているため、多くのバックグラウンドを持っている職員が在籍している」との話もあります。

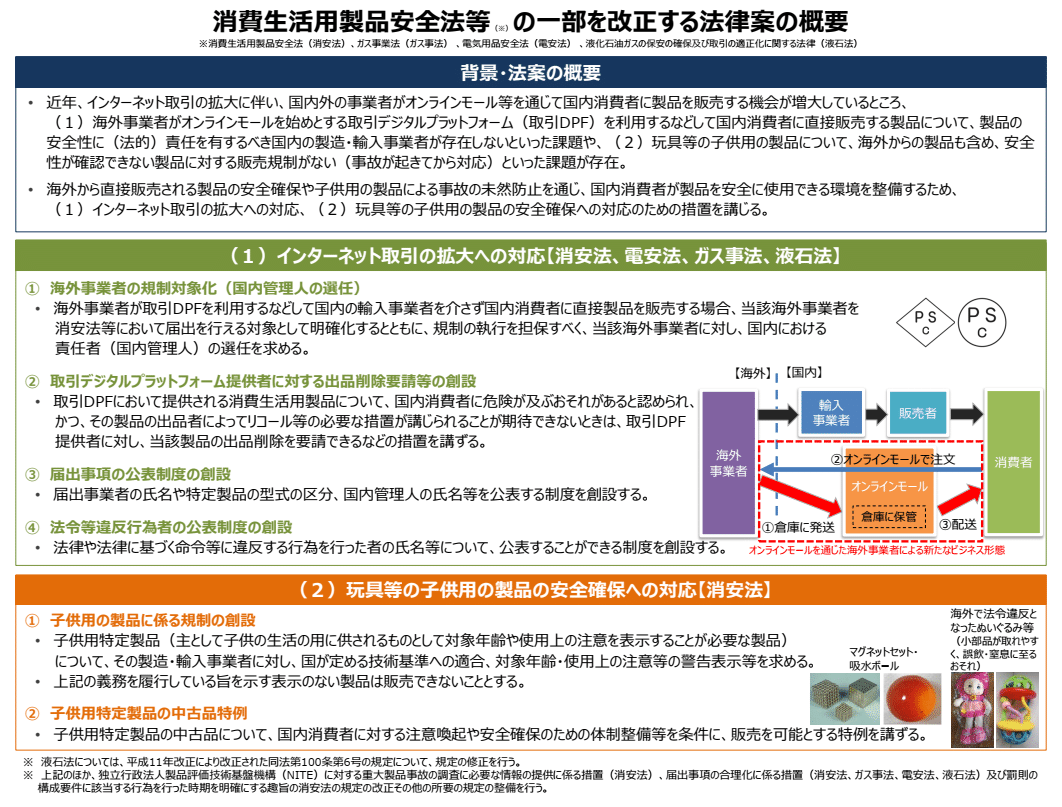

本noteではこの度国会で審議されることになった経済産業省所管の「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」)について考えてみたいと思います。対象とするものは2024年第213通常国会で法案が提出される『消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)等改正法案』です。

法案調査を始める時は、まず担当することになった法律について調べます。

この法案、最初は「PL法(製造物責任法)」のことかな?と思ったのです。しかし、PL法ではありませんでした。「消費者安全法」というものも見つかりましたが違いました。この2つは消費者庁の所管する法律です。ですが本法案は経済産業省の所管する「消費生活用製品安全」法だったのです。

「同じような名前の法律がなんでこんなにあるんだー!」法案調査でいつも同じことを叫んでいるような気がします。こうして何回も何十回も検索語句を替えて検索していくうちにだいたい法律のおおよそのことが分かってくるのです。たぶんブラウザのタブは1万枚以上開いていることでしょう…。

しかし今回は「消費生活用品安全と製造物責任の何が違うの?」ということははっきり理解できませんでした。ただ一つ分かったことは「省益」の違いだということです。消費者庁は新しい省庁で、経済産業省は古くからある省庁です。新しい省庁が生まれるたびに無駄な法律を無制限に作り、(彼らはこれを「無いものは創ればいいと当たり前に考える」そうです)省益の確保、拡大が図れます。

これは縦割り行政の悪で、天下り権益確保(彼らはこれを「繁栄をデザインする」と言っている)のための役人の常套手段です。

なーにが「あなたの胸の内に今何かが灯っているならば、私たちとともに、この国の繁栄を、デザインしよう」じゃ、ボケ。

今回の法案について、特定製品をネット販売する時の海外事業者への安全規制の仕組みづくりという点で認めてあげよう、というところで5万歩譲って賛成です。しかし、海外事業者も取り込んで省益拡大をもくろむ規制の拡大は大反対。というわけで法案全体としては反対です。できることなら、これまでのPSマーク制度もろとも本法律を廃棄してほしいと思います。

おまけにこの法律、個人がメルカリで売るときも適用されます。昔の家電でPSマークがついていない製品を売ってはいけませんよ。カバーイラストの猫ちゃんもクマちゃんも残念ながら古い家電をメルカリで売ることはできません!

本法案立案前に行われた中間とりまとめに関するパブリックコメントにおいても「中途半端な規制」であると喝破されています。

中間とりまとめは、不十分であり賛成できない。同じ国内マーケットにアクセスするにあたって、国内事業者と、いわゆる越境ECの海外事業者の公平性が確保されず、中途半端な規制案であり、効果は極めて限定的と思われる。商売のありかたが変わってしまったのであるので、消費者向けの通信販売全体に関し製品安全4法に限定せず、広くその規制の在り方を整え、消費者の不利益とならないよう実効性のある対策を検討するべきである

■消費生活用製品安全法等とは

本法律はいわゆるPL法(製造物責任法)とは異なり、一般消費者の生命または身体に対する危害の防止を図るため、法別表で定めるもの以外及び政令で定める特定製品の製造および販売事業を規制している法律です。

その主たる目的は次の3つとなります。

1.消費生活用製品の安全マーク(PSCマーク)

2.製品事故情報報告公表制度

3.長期使用製品安全点検と表示制度

また、経済産業省は「製品安全4法」を所管しており、危害のおそれのある製品等を指定するとともに、製造・輸入事業者に対して、技術基準への適合などの義務を課しています。そのため本法案は「製品安全4法」の同時改正となります。

製品安全4法のほかの3つは次の通り

・ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)

・電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)

なお、本法案で同時改正される「電気用品安全法」では「PSE」マークを製品に貼り付けることになっています。ガス製品は「ガス事業法」「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」で「PSTG」「PSLPG」マークをそれぞれ貼り付けます。PSEマークとPSCマークとは何か?についてはそれぞれ下のサイトをご確認ください。

4法のマークを総じて「PSマーク」とも言ったりします。

■消費生活用製品安全法等改正内容

本法案の『理由書』には次のように改正の理由が記載されています。

消費生活用製品等による一般消費者の生命又は身体に対する危害等の防止を図るため、規制の対象に係る輸入の定義を見直すとともに、主務大臣による取引デジタルプラットフォームの利用停止要請の創設等の措置を講ずるほか、主として子供の生活の用に供される製品の安全性を確保するための措置を講ずる必要がある

具体的な内容としては次の通りです。

(1)インターネット取引の拡大への対応(消安法、ガス事法、電安法、液石法)

・海外事業者がオンラインモールを始めとする取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)を利用するなどして国内消費者に直接販売する場合、当該4法での届出を行う主体として明確化。国内管理人の選任を求める。

・出品者によりリコールなどの措置が期待できないとき、製品の出品削除を要請できるなどの措置を講ずる。

・命令違反について氏名などを公表する制度の創設。

(2)玩具等の子供用の製品の安全確保への対応(消安法)

・子供用品の製造、輸入事業者が国が定める技術基準への適法、対象年齢、使用上の警告表示などを求める

・子供用品の中古品について消費者への注意喚起や安全確保体制を整備していれば販売を可能とする特例を講ずる。

■改正の経緯

近年、海外事業者が国内の市場を席巻していますね。当noteでもSNSサービスに関する誹謗中傷関連の法改正で海外上業者に関する規制のあり方を提起しました。

SNS事業者(プラットフォーマー)の規制と同じように、海外事業者にもわが国国内での責任を求める規制です。

海外の事業者がデジタルプラットフォームを通じて日本に製品を直接販売する場合、これまでの法律では責任を持つ国内事業者がいないという問題に対応するため、海外事業者も製品安全に関する届出が可能な主体として明確にします。また、海外事業者は日本国内に責任者を置くことが求められます。

としています。求めるだけですから誰も痛みを感じませんね。いや、被害を受けるのは私たちです。被害が問題になっているのは次のようなケースなのですから。消費者が直接海外事業者から購入して事故が起きたケースです。

昨今は海外事業者が日本の消費者に直接販売でき、消費者は直接海外製品を購入しているケースへの対応。これは消費者のメリットも大きい一方、事故が発生した場合に国内に報告する先がない可能性がある点が課題である。事故は、火災の場合は消防庁からの消費者安全法に基づく情報提供が行われるが、消費者庁から共有いただいた情報を分析した場合、今年度100件程度の事故が消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の報告がされていないと推定している。

国内に報告する先がない点について、海外メーカーなどが日本に会社登記すれば連絡先などを確保できるが実際には非常に難しいという。

今のように継続的に取引をする海外の事業がそれほどいなかった2000年台前半は(日本に拠点を置かず、継続的に取引すること)問題視されていなかった。現在は日本に拠点がなくとも取引ができる状態にあり、日本で継続的に取引ができる企業48社に求めたが、そのうち7社は登記しないと回答があった。方策として、外国企業に日本の中で代表者のようなものを置いて、日本に報告義務を求めても、対応できるか疑問がある。実際にプラットフォーマーのマーケットプレイス通じて消費者にアクセスしているので、プラットフォーマーの協力の下、日本に代表を置くような事業者のみが日本で販売できるような仕組みが必要である。

本法案についてはその後「製品安全小委員会」に議事が引き継がれ『中間とりまとめ』の作成に至ります。

(中間とりまとめ案の)9ページ目でございます。下の図を御覧いただければと思います。図6ございます。前回の委員会でもお示しした図でございますが、先ほども少し言及申し上げました重大製品事故が起きてしまった製品につきまして、その入手経路を分析いたしますと、インターネット取引経由の製品の割合が2019年は10.7%だったのに対しまして、2022年につきましては19.4%まで拡大している

中間とりまとめには近年インターネット取引経由の重大製品事故が増大していることを紹介して、本法案の意義を強調しています。しかし多くの消費者は保守的ですし、Amazonや楽天など大手プラットフォーマーへの信頼感が高いので普通はこちらから購入するでしょう。

本法案の成立により、Amazonや楽天などで販売していた海外業者はPSマークのない対象製品を販売できないことになります(すでに大半のメーカーは対応済だと思いますが)。リコールの制度も整います。したがって重大な製品事故は減っていくことが考えられます。一方で将来的にEC市場の発展により消費者の直接海外取引が現状より増える可能性があります。そのため、直接取引は今後の動向の見極め、大手プラットフォーマーへは何らかのインセンティブを与える方向性が考えられています。

(海外からの直接販売等を通じた製品の)直接販売はあくまで一部であると思われるため、実態把握をしてどこをとらえるか考え(た上で検討する)

市場には、「製品安全誓約」に代表される自主的な取組を講じているインターネットモール運営事業者と、そうでない事業者が存在。自主的な取組が講じられていること等について、市場や消費者に対し発信(する企業に対する応援も考えていく)

以上のように対象とすることが難しい直接販売業者への規制は行われません。報告されていなかったと推定される重大事故は依然として把握できないままです。何のために検討会を開いたのかわかりませんね。当たり前すぎる意見を集約しただけです。SNSにおける誹謗中傷対策としてXやFacebook、Googleなどを取り込むために規制を設けるようになったのと同様、インターネット通販業界も国として把握できる範囲の中途半端な規制に力を入れることが決定しています。

でも、それでも良いんです。経済産業省は国内企業が縮小する中で上手に新進企業を取り込むことができました。省益は拡大し、経済産業省の仕事はさらに増加。予算の増加が見込めます。こうやって経済産業省は繁栄してきたのですね。まるでハイエナのようではないですか。

経済産業省は私たちの生活のほとんどの部分に関与する内容を対象にしています。したがって当然他の省庁とかぶる部分が多くなっています。巨大になり過ぎて目的がはっきりしなくなった省庁はつぶし、残した方が良い政策だけ他の省庁に移管しましょう。

まずは、経産省をぶっこわーす!が必要かな。

浜田参議院議員に質問してほしい!

減税と規制緩和に賛成で、国会でも政府に鋭い質問をしてくださる参議院議員NHK党の浜田議員に、ぜひとも国会で質問して欲しいな〜と思うことを番外編として掲載しています。(^_^)

【質問1】

製品安全に関する施策についてご質問いたします。

日常生活に関する機械、器具、電化製品など、私たちの生活に必要な機器類は生活を営む上で利便性の向上により生活を豊かにするものです。そのため手足など身体への怪我、火事などの財物の損傷などの原因になるものを排除することは大切な事であると考えます。しかしながらそれを国として制度をつくり、民間企業へ安全性の担保を要求する政策には理解できないこともあります。

経済産業省の「消費生活用製品安全法」や「電気用品安全法」など製品安全4法といった類の規制は微に入り細にわたる細かい基準が設けられています。これらの規制は企業の製品開発や自主的な製品の安全性向上の努力を阻害するものと考えられます。

つまり、重大な事故を防ぐためにさまざまな省庁からの規制や法整備などがあることによって、逆に企業の自由で自主的な研究活動が行われず、横並びで同じような製品ばかりが市場に出ることになります。結果として製品の特長がない、価格競争でのみ競争が行われるいびつな産業、市場を形成し経済が停滞することになると考えています。

現在は消費者庁などが主導しPL制度などの製品安全対策も整っています。各省庁で行われている消費者の生活安全に関する制度に統一して、簡素な規制にするというお考えはありませんでしょうか?

【質問2】

今回、製品安全4法に基づき、海外製品の安全性に関してプラットフォーマーについては規制を行うこととなりましたが、依然としてそれにあてはまらない、個人の直接取引のような製品が増えていくことが考えられます。今後そのような取引形態が増えるた場合、どのような点で法改正を官がることになるのか、どのようなきっかけが必要か、考えられることをお聞かせください。

【質問3】

規制の事前評価、事後評価についてお尋ねします。

本法案の『規制の事前評価書(要旨)』によりますと

■直接的な効果(便益)の把握の欄

定量化は困難であるが、国への事故報告の義務が履行されていない発火事故は少なくとも年間100件超あると推計されており、当該措置により、事業者において注意喚起や再発防止措置が適切に実行されることで、事故の未然防止等につながることが見込まれる。

とあります。大手海外プラットフォーマーには今後、特定製品に関してはPSマークの貼り付けが義務付けられ(第四条)、危険防止措置がない等の商品については削除を要請することができることとなっております。したがって従来推計されている数値は減ることが予想されます。しかし、それ以外の海外事業者から購入した製品により事故が起こった数は改正後も推計しかできません。事後評価については施行後5年以内に行うとされておりますが、どの程度数が減ったことをもってどのようなアクションをするとお考えでしょうか。

【質問4】

製品安全小委員会での議論についてお尋ねします。

従来よりNITE(製品評価技術基盤機構)が行っている事故原因調査についてに関する議論についてです。今後大手海外プラットフォーマーの体制が構築され、PSマークを付した製品の流通が増えると考えられます。その場合、それ以外の業者が販売した製品が原因の事故については事故原因調査を行わないなどの差別化も効果的なのではないかと思いますが、そのような議論はなかったのでしょうか。

いいなと思ったら応援しよう!