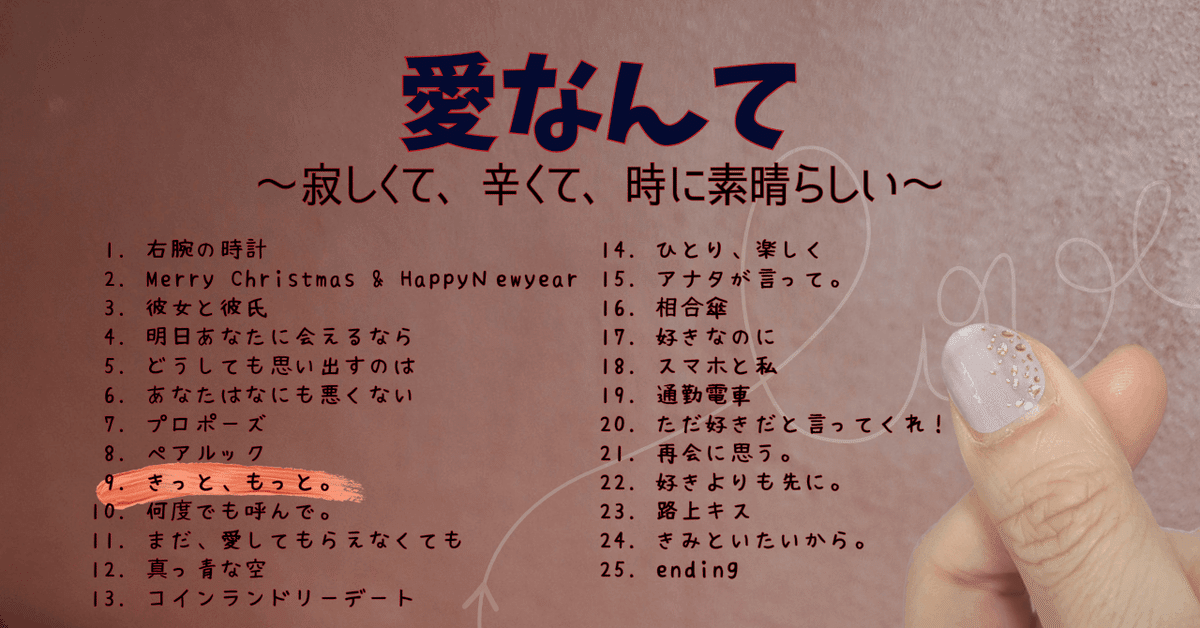

きっと、もっと。

私は、とてもだらしない。そして、とてもワガママで、根性がない。

「ただいまー」

同棲が始まったのは、私が仕事を辞めたくて辞めたくて仕方がないときだった。

彼の稼ぎに頼る気は毛頭なかったが、少しでも私の生活が楽になるならと彼が申し出てくれた。

「おかえり。初仕事どうだった?」

「うーん、イマイチ。もう辞めたいよ」

カウンターのあるキッチン。フリーターの私が過ごしてた所とは、ランクが違う。彼は正社員で、私とは懐事情に大きな差があった。それは分かりやすいかたちで現れる。棲む場所、棲む部屋、テレビ、ベッドのマット。大学時代から極貧で、ずっと同じ場所に暮らしている私には考えられない生活だった。

「大丈夫?」

「大丈夫じゃない」

2人だからと新しく買った食卓に、私は項垂れた。

そんな私に、彼はそっとコーヒーを置いてくれた。

「辞める?」

「良いの?」

顔をあげて彼を見つめる。羨望の眼差し。それくらい、初仕事はしんどかった。それが、慣れていくことでなくなっていく緊張感なのかは分からないが、今の私は、もう耐えられないという気持ちでいっぱいだった。

「生活は少し苦しくなるけど、贅沢しなければ俺の稼ぎでどうにかなるよ」

彼は優しく微笑んで、そう言ってくれた。

「だよね」

優しい言葉の中の現実に、私は再び顔を埋めた。

贅沢をしたいわけではないけれど、生活が苦しくなるのは彼に失礼だし、私はもうあの生活を続けたくなかった。

働かなくては仕方ない。

現実は、彼ほど甘く優しくはない。

「俺はね」

途切れた言葉に、私は顔だけを彼に向ける。

彼はまだ、優しく微笑んでいた。

「何もせずにただ辞めるより、転職活動を続けて、良い職場が見つかったら辞めるっていう方法をオススメするよ」

それで良いんだか悪いんだか、分からない答えだ。

きっと、みんな同じことを考えて、同じように行動するんだろうな。なんて、思ってしまった。

でも、今の私にはない考えだった。始めたばかりの転職活動に終止符が打てないなんて。

でもにわかに、心が楽になった気がした。心臓を掴み縛っていたなにかが、緩んだ気がした。

「それなら、出来そうじゃない?まあ、勤め先にとってはよくないかもだけど。俺は、無理してまで続けてほしいなんて思わないよ」

私は黙って、じっと彼の顔を見つめた。彼は変わらず、嫌な顔をせずに微笑んでくれていた。いや、この微笑みこそが彼の日常なのだ。彼は怒ったり、嫌みをいったりしない。むしろ、こうやって許して励ましてくれる。ありがとうすら言えない私に、こうやって優しく諭してくれる。

そんなあなたが、とても愛しい。

「なにかお菓子、持ってこようか」

立ち上がろうと、彼はテーブルに手をついた。その手を、私はぎゅっと掴む。

あなたには私なんかより、見合った人がいるはずなのに。きっとずっと、素敵な人がいるはずなのに。

そう思うのに、どうしてもこの手が放せない。