研究進捗【期末発表】

研究概要

【研究テーマ】

人為的介入なしで自発的な賃上げの仕組み

【問題意識】

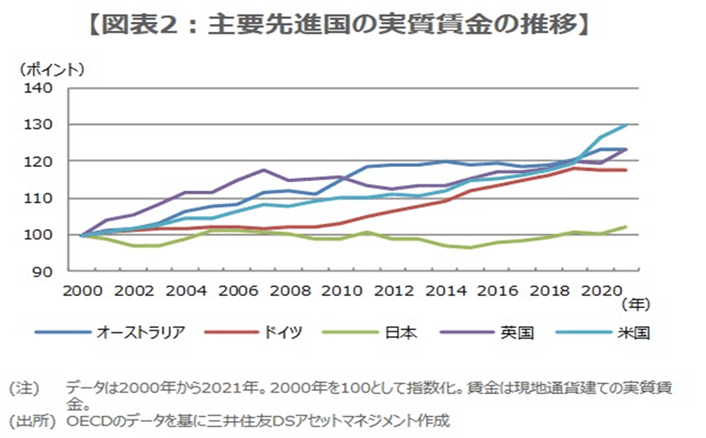

➀過去30年間賃金が変動していない

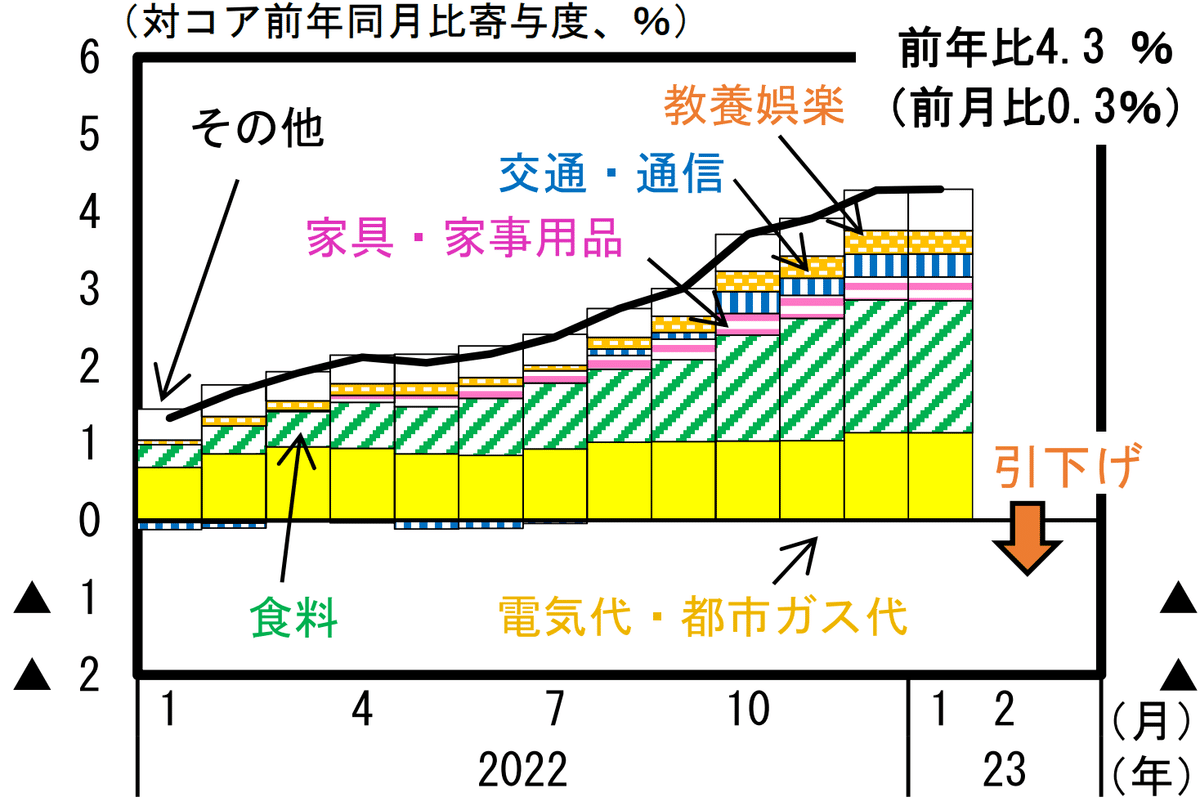

②急激な物価上昇⇒消費者の負担増

内閣府「月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料〉令和5年3月22日〈https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/2023/03kaigi.pdf〉

【賃上げの重要性】

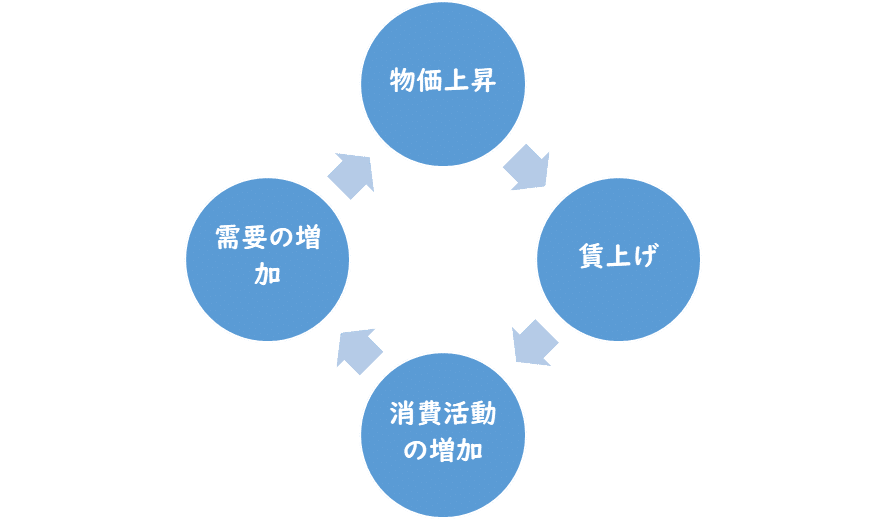

経済成長には消費が重要!

人口が減少している状況下で、個人消費の総額を維持あるいは上昇させるために、賃上げは上昇不可欠である。

ex, 100人:100万円/人 ➡ 50人:200万円/人

個人消費に費やす割合を増やすために、分母(賃金)を上昇させることが重要

欧米は労働市場の流動性、技能ランク別、職種別賃金を統一交渉し、どの企業でも職務が同じであれば基本的に同じ額を払わせる

欧州は産業別組合が自発的な賃上げの仕掛けである

【対象】

中小企業?大企業?

〈理由〉日本人の7割が中小企業に勤めているから。

年代は?

非正規雇用者?正規雇用者?

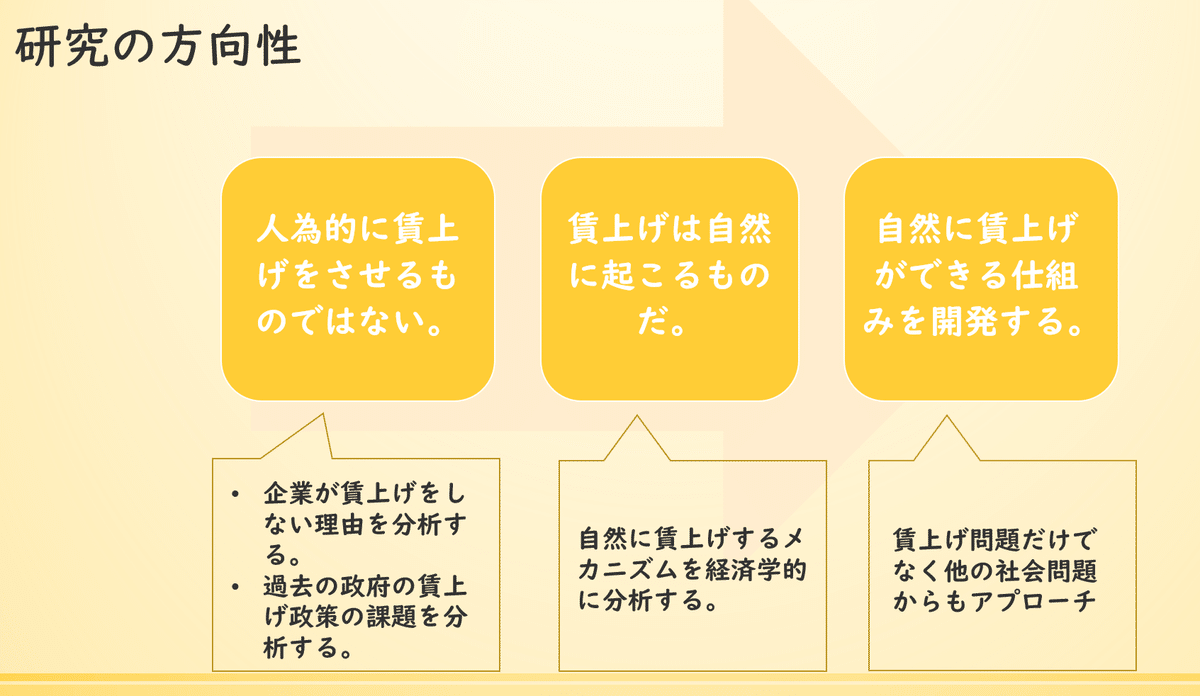

【研究の方向性】

企業が賃上げをしない理由を仮説として挙げて、検証する。

研究進捗

【企業が賃上げをしない理由】

仮説➀官製春闘の限界

〈春闘の賃上げの種類〉

ベースアップ方式・・・基本給の縦横的な賃上げ

パターンセッター方式・・・リーディング産業や企業が全体の賃上げをリード

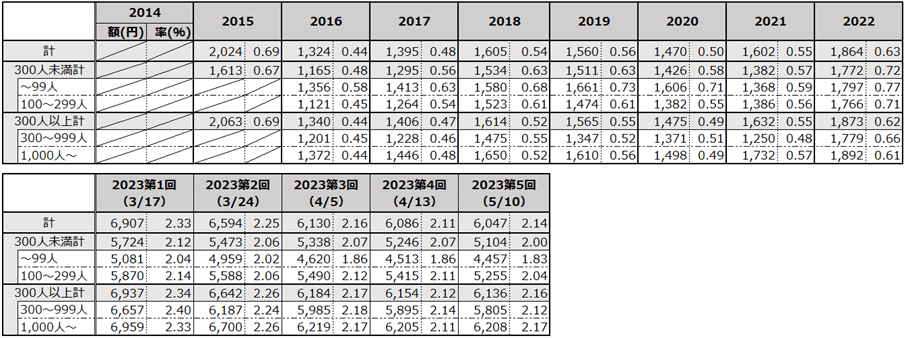

〈年表〉

1990年代~2000年代前半 「成果主義」がブーム

↓

企業の不景気とグローバル競争激化で「ベアゼロ」が当たり前に(個人の成果に基づいて昇給するという成果主義の副作用)

↓

2013年秋(安倍内閣)、官製春闘の復活

↓

2014年、主要企業の賃上げ率2%台に回復、2015年一層の高まり

↓

2015年後半 円安と海外景気の下振れで企業業績が悪化

↓

2016年の賃上げ鈍化

↓

2017、18年で政府による賃上げ要請は続くが上昇しない

18年の春闘で政府が「3%の賃上げ」を目標に掲げるが、変化なし

↓

2019年 トヨタ自動車が2018年交渉後にベースアップ(基本給の増額)を非公表にした

・世間からの注目集中で、個社レベルで合理的な賃金決定が難しい

・トヨタの水準が上限となり、企業規模間格差が解消されない

↓

自動車総連:ベースアップの統一要求額を示さなかった

経団連:政府による賃上げ要請をけん制し、自主的な賃上げを目指す、横並びベアの見直しの問題提起が行われる

↓

2019年、政府の露骨な賃上げ要請なし

→大手企業の賃上げ率は2.43%、前年の2.53%をを下回る結果に

↓

2023年春闘の影響

〈小括〉

ベアゼロが当たり前の時代である?

リーディング産業、企業である自動車・エレクトロニクス産業はグローバル競争の激化によって賃上げをリードする体力や意思が尽きている。

→春闘が十分に機能する条件が揺らいでいる状況下で「官製春闘」は十分な賃上げを実現できない!

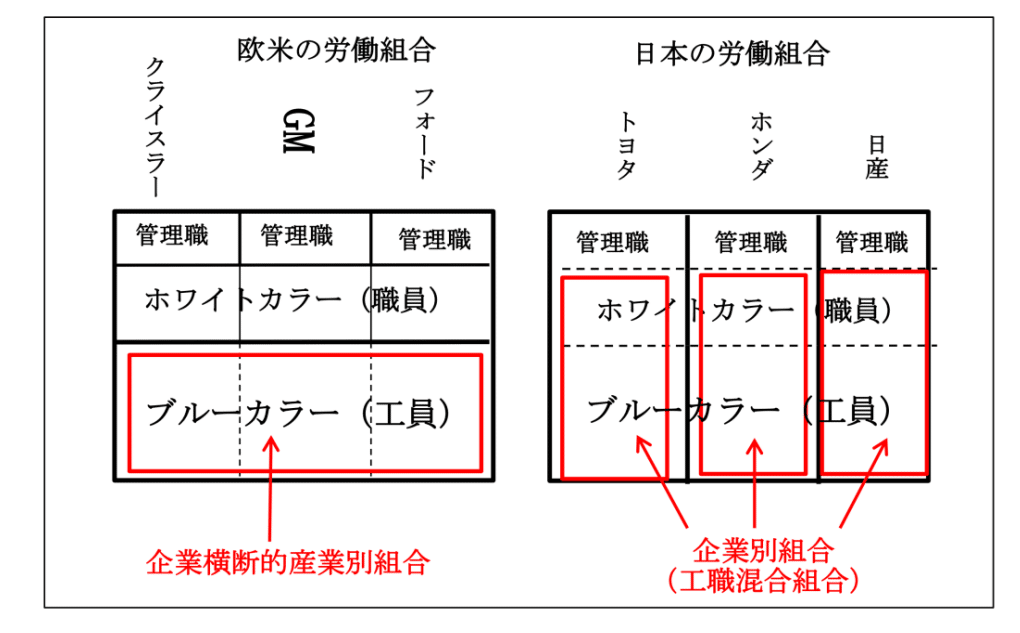

仮説②企業別労働組合の弱点

〈企業別労働組合と産業別労働組合の違い〉

〈企業別労働組合の特徴〉

●メリット

企業の実態に応じた活動を行いやすい。

●デメリット

労組:賃上げを要求 ⇔ 経営者:人件費の上昇に伴って製品の値段が 上昇し、ライバル企業とのコスト競争に負ける。

➡企業の競争力強化のために労働条件の改善を要求できないというジレンマが発生する。

〈産業別労働組合の特徴〉

●メリット

競争企業全体に対して、賃上げのプレッシャーを平等に与えることができる。

●デメリット

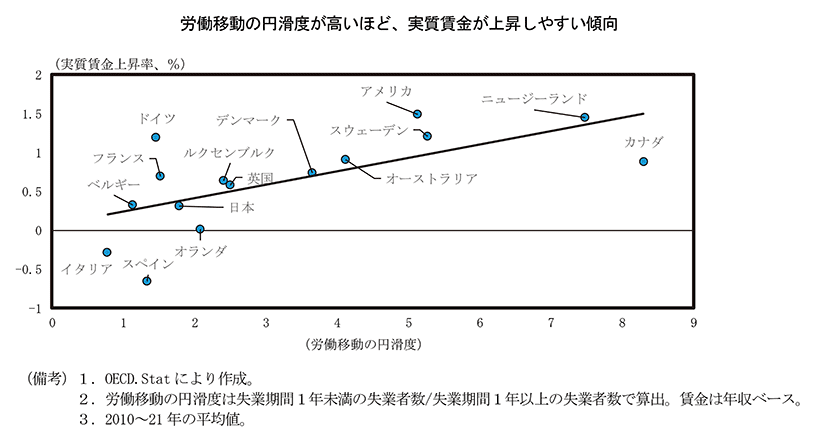

仮説➂日本的雇用制度(終身雇用、年功序列賃金)

終身雇用、年功序列賃金は大企業を基本とする制度

→雇用流動性の低下

労働移動の円滑度と実質賃金上昇率は比例関係である。

岸田政権:「日本型職務給が構造的賃上げを後押しする。」

・職務給・・・勤続年数、経験によって能力が決まるとの仮定のもと年功序列型給与体系が一般的

・職能給(ジョブ型)・・・職務の価値に対応した賃金が支払われる。米国などで採用されている成果主義型の給与体系

〈懸念点〉世代間の不公平感から反対の声が上がりやすい

・中高年の従業員を中心に給与水準の低下への強い不満

・年功序列の下、自身は若い時に能力、成果と比べて低めの給与水準を受け入れていたのにも関わらず中高年になってから能力や成果に見合った給与水準に引き下げられるのは不当だ。

⇓

「日本型職能給」・・・「成果給」と「年齢給」の併存

しかし、過去に成果主義、日本型職能給は失敗している!

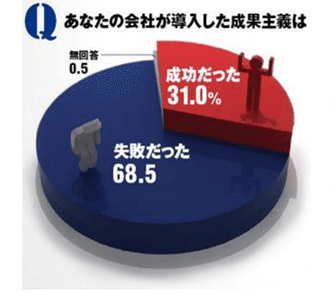

1990年代~2000年代前半「成果主義」の導入

〈時代背景〉

平成バブル崩壊後不況が長引く

建前上での目的:労働生産性の向上

本当の目的:人件費削減

〈結果〉

成果主義を導入した約7割の企業が「失敗だった」と回答

問題点:賃金を決める職能資格は職能分析に基づいておらず主観的である。 =査定者によって評価が大きく変わる(属人的)

仮説④大企業との上下関係

多くの中小企業は大企業の下請けである。

賃上げの原資確保に苦しむ。

⇒原材料などのコスト上昇分の半分程度しか、取引価格に上乗せできていない。

〈政府の対策〉

公正取引委員会の勧告

中小企業庁の調査員(下請けGメン)

→十分に機能できているのか?

今後の研究課題

・対象をどうするか?

・中小企業の賃上げができない理由として、労働組合の組織率の低さが影響しているのではないか?

・日本が産業別労働組合→企業別労働組合に変化した要因を分析する。

・企業別労働組合と産業別労働組合の違いを細かく分析する。

・韓国の労働組合の変容(企業別→産業別)を分析する。

・公正取引委員会や下請けGメンは十分に機能しているのか?

・労働市場の需要・供給曲線と賃金にどんな関係性があるのか?(ルイスの転換点)

・岸田政権の「ジョブ型」雇用の今後の動向に注視する。

参考文献

日本労働組合総連合会「連合・賃金レポート2022 サマリー版」2022年10月

〈https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2023/wage_report/wage_report_summary.pdf?36」

内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局「賃金・人的資本に関するデータ」令和3年11月〈https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai3/shiryou1.pdf〉

山田久「露呈する『官製春闘』の限界と新たな賃上げの手法 ~2020 年春季労使交渉の論点~」日本総研、2020年1月24日〈https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/viewpoint/pdf/11521.pdf〉

竹内規彦「中小企業の雇用慣行に関する調査研究―愛知県下の中小企業勤労者・経営者の意識調査結果の分析を中心にしてー」社会学部紀要、第75号、p163-197, 1996年

浅見和彦「日本の労働組合の変貌と現況」社会政策学会誌『社会政策』第11巻第3号〈https://www.jstage.jst.go.jp/article/spls/11/3/11_57/_pdf/-char/ja〉

NHK「中小企業の賃上げに向け 取引先の価格転嫁進める対策会議」2023年4月5日

〈https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230405/k10014029911000.html〉

独立行政法人労働政策研究・研修機構「賃上げ率は30年ぶりの高水準。5月時点でも3%台後半を維持

――労働組合の回答集計でみる賃上げ額・賃上げ率の最新状況

〈https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2023/06/shuzai_01.html〉

木村登英「日本型職務給は構造的賃上げを後押しするか」2023年1月

〈https://www.nri.com/jp/knowledge/blog/lst/2023/fis/kiuchi/0127〉

内閣府「労働市場の流動性と賃金動向」〈https://www5.cao.go.jp/j-j/sekai_chouryuu/sh22-01/pdf/s1-22-2-1-2.pdf〉

尾崎達哉・玄田有史「賃金上昇が抑制されるメカニズム」日本銀行ワーキングペーパーシリーズ、2019年7月12日

松村文人「企業横断賃金交渉と産業別組合論―戦後日本の産業レベル労使関係―」『特集3日本の産業別組合機能の研究と手法』、6巻、2号、2015,p80-90〈https://www.jstage.jst.go.jp/article/spls/6/2/6_KJ00009928204/_pdf/-char/ja〉

Dore, R. P. (1973). British factory–Japanese factory: The origins of national diversity in

industrial relations. London: Allen & Unwin. 邦訳, ロナルド・ドーア (1987) 『イギリスの工場・日本の工場:労使関係の比較社会学』 山之内靖, 永易浩一訳. 筑摩書房.

日経ビジネス「成果主義に関するアンケート調査」2009年4月〈http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20090507/193988/?P=1〉

荒井千暁『職場はなぜ壊れるのか―産業医が見た人間関係の病理』2007;溝上憲文『隣りの成果主義』2004;城繁幸『内側から見た富士通』

厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概要」〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/index.html〉

内閣府「労働市場の変化と賃上げに向けた課題」