障害と共に生きる人たち~ケニア~

アフリカ大好きりさぴょんです。

今回は、ケニアでの障害のある人たちがどのように暮らしているのかを書いていきたいと思います。より具体的に知りたい方向けの記事ですので、ゆっくり読んでみて下さい。私の経験を通した考察は主観的なものが多いです。いろんな視点や意見があると思うので、ぜひコメントから質問や意見を送ってください。

結論

政府が制度や政策が沢山作っているけど、支援が必要な障害のある人に必要なサービスは届いていないのがケニアの現状である。

障害の認識

ケニアでは障害のある人の67%が貧困状態で暮らしていると言われています(Social Protection and Disability in Kenya)。障害のある方は、生活の中で、さまざまな課題に面していますが、食糧不足、栄養不良、きれいへ水へのアクセス、教育・医療サービス不足等、書ききれないほどあります。障害のあるないに限らず、これからの問題に面している住民がケニアに多い中で、障害のあることによって、さらに苦しい生活を送っています。

障害といっても、障害の種類も様々ですし、個人の程度、状態や特性が大きくことなります。ILOの資料を見ると障害の区分はこのように書いてありました。

身体的障害:

説明:身体機能や移動に対する制約。

感覚障害:

説明:感覚(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)の制約。

知的障害:

説明:認知機能や適応スキルにおける制約。

心理社会および精神保健の障害:

説明:心理的および社会的要因に影響を受ける状態。

ケニアの国税調査で使われる障害の区分は、下記の表になっています。

● Visual 視覚

● Hearing 聴覚

● Speech 言語

● Physical 身体

● Mental 精神

● Self care セルフケア (自分の身の回りのことができるかというものらしいですが、あまりにも曖昧な定義。。。)

この項目だと質問する人もされる人もわかりずらいのではないかと思いますが、このような質問方法での調査結果でケニアの障害の関するデータが出ているため、何人くらいケニアで知的障害のある子どもや大人がいるのかというのは、わかりにくいものです。重複の場合は、どうやってカウントしているのかも謎です。

ということで、障害の人数や生活の状態に関する正確なデータがありません。これは、ケニアだけでなくて、途上国あるあるだと思います。日本のように引っ越ししたら、住民票を移動させてとやっているわけではないですし、障害者手帳もないので、国で一括データを管理できてません。

障害に関する知識や情報は少しずつ広がっている気がしますが、発達障害については知らない人が多いと思います(日本も?)。NGOで働いているケニアの友人に聞いてみましたが、発達障害(Delopmental disorder)については聞いたことがないということで、説明しましたが、障害ってことねって簡単に片づけられてしまいました。学習障害については聞いたことがあるようですが、説明してほしいと言ったところよくわからないということでした。日本も教育や福祉に携わっていなければ、知らない言葉かもしれませんね。

障害のある人を囲む複雑な状況

日本も同じかもしれませんが、障害のある人や障害のある子どもの家族の状況はとても複雑で、ひとつの問題を解決しても、他の問題にどんどん出てきます。包括的な支援が必要なことは説明するまでもないと思います。

教育

義務教育(初等教育、中等教育)

ケニアには、公立の特別支援学校と特別支援学級があります。これは、日本と同じです。政府が運営する特別支援学校があり、その学校では障害のある児童・生徒に特化した学校です。また、公共小学校の中に、特別支援クラスがある小学校もあります。

ケニアの場合では、私立の特別支援学校もたくさんありますが、これは特別支援学校に限らず、私立は学費が高いので、お金がある人のみが通える学校です。平均月収2万円のケニアですが、月収2万円だと私立に通わせるのは難しいでしょう。

障害のある子どもが学校に行けない原因には、①経済的な理由、②アクセス不足、③情報不足があると思います。

①経済的な理由

これは学校に通うには、学費や制服代が必要なので、保護者が払うことができないということです。また、自力で通えない子どもは、寄宿舎の学校に行くわけですが、学校のドミトリーに泊まることにあるので、宿泊費や食費も支払わないといけないため、支払えない保護者が続出します。

②アクセス不足

日本のように特別支援学校がたくさんあるわけではありません。お迎えのバスなんてありません。自力で歩いて通えるような子どもは特別支援学校ではなくて、通常の小学校に行くことが多いように思います。歩いて通学することができても、通常学級の授業に全くついていけず、とりあえず学校の教室に座っているという子どもいます。

私が支援するお母さんのお子さんでも小学校6年生くらいまでは、通常学級に混ざっていたが、周りとの発達の差が露骨にわかるようになり、周りの児童からの態度もあり、退学したということでした。病院には行ったことがなく、特別支援学校に行かせようという考えには及ばなかったということでした。

③情報不足

特に田舎では、障害のある子どもに対するサービスについての情報がありません。障害があることで、通常の小学校から追い出されて、そのまま家でずっと過ごすということで多くあります。上記のお母さんのパターンですね。小学校の先生が特別支援学校へつなげてくれれば、ええやんと思いますが、小学校の先生が特別支援学校の情報を持っていないので、紹介もできないんです。もちろん、ケニアでは住民のすべての相談を引き受けている村長さんも、情報を持っていません。

全く学校に行ったことがない障害の子どもは、17%。これは、地元の小学校や特別支援学校に行ってみてもないという子どもです。すごく残念ですよね。人生で一度も学校に行ったことがない子どもたち。そして、学校に行ってみたけど、続かななくて、学校に行けない子どもたちを含めると、67%も学校に行っていない。

Inclusive education(包括的な教育)

多くの政府機関では、現在も様々な取り組みが進行中で、その中には実習生を収容し、障害を持つ実習生が産業実習を求める際に適切な配置を確保するためのインフラ改善が含まれています。また、政府は職業訓練に約1億375万ケニアシリング(約962,936米ドル)を投資しています。

2021年にPLASで働いていた頃から、政府は特別支援学校を増やすのではなくて、公立の小学校に障害児を受け入れる等の方針をケニア政府が出していました。ケニアの田舎でNGOをしている友人は教育省の職員で、その話をしてくれました。3年経った2024年現在で何も変わってないですけどね(笑)その方は、その方針に賛同して、障害のあるなし関わらず、地元の学校に通えるべきだという考えを持っていて、すてきなだなと思いました。

上記のレポートの引用をみると、職業訓練に、投資した金額を見るとすごいと思うかもしれませんが、これは学校の校舎の増設や、国際機関から政府に向けて支援した金額等も入っているので、実際にこの金額が入ったからと言って、成果は出てません。ここでいう私の成果は、①入学する障害者の数が増えた、②卒業した障害者が雇用されたり、起業した割合、等のことです。

障害者に対する職業訓練校で建物や機材がりっぱなと思った場所はありました。マチャコスにあるBlind schoolです。でも、レザクラフトのコースを受講した学生から話を聞いてみると、盲目の方が技術を身に付けてもそれをビジネスにするネットワークと資金がないので、現実は難しいということでした。下の記事に続きます。

職業訓練

1. Karen Technical Training Institute for the Deaf

2. National Industrial Training Authority-NITA

3. Machakos Institute for the Blind

4. Variety Village Thika

インターネットで検索してもなかなか見つけられなかったのですが、障害者向けの職業訓練校は上記4つあるそうです。私が知る限りほかにもあります。

Machakos Institute for the Blind に行ったことがあります。こちらは、視覚障害の人のための学校ですが、現在は、すべての人を受け入れています。ナイロビからバスで1時間のマチャコスという場所にあります。タウンの中心地域にあるので、アクセスは非常に良いです。この学校は寄宿舎があるので、遠方の方も、学校内に泊まりながら、学習できます。学期休みになるとみんな家に帰ります。

勉強できる分野はこちらです。

裁縫・ファッション

革細工

マット製作

指圧

情報通信技術(ICT)

建築技術・土木

ホスピタリティ(を増やすために校舎を増やしていると聞きました)

視覚障害があっても、視覚障害者への対応ができる先生がいますので、こちらで授業や実習を受けることができます。問題は、その後に仕事に就けるかどうかです。実際に聞いた話です。

革細工

視覚障害のない方で、大人になってからお金を貯めて、この職業訓練校に行った学生に話を聞いてみました。一緒に学んでいた視覚障害の方はミシンはできないので、手縫いだけの仕事だけできるようになるようです。でも、ケニアで革を使うものは主に革靴なんです。特に小学生は黒い革の靴を履くので、それをミシンで作って販売できないと革職人としては難しいとのこと。

そして、彼は言いました。

「僕は革の勉強を3レベル(3年)やったけど、彼らは手縫いの1レベルしか勉強していないし、実際に革の仕事を始めたいと思っても資本がない。僕は、重労働を1年やってお金を貯めてミシン(5万円以上)を買ったけど、視覚障害の人は、砂を運ぶ重労働できないでしょ?」

技術をつけてもその後に自分でビジネスを始めるには、沢山のサポートがないといけないので、この学校に行けたとしても、お金を稼げるようになるのは結構ハードル高いと感じました。

指圧

視覚障害の方に、職業訓練校で、指圧の技術を教えるというのをJICA海外協力隊でやってきています。私が協力隊だった2014年よりずっと前から指圧をケニアで教えるよう隊員が派遣されているようです。これも革と一緒で、障害のある方(ここでは視覚障害者)が、時間がかかっても、指圧の技術を得ることができます。でも、お客さんを取って、お客さんの場所に行き、お客さんからお金をもらうことは視覚障害者1人でやるのは、難しいということを想像できるでしょう。

その時の隊員さんに言われたことは、指圧マッサージの場合、マッサージは生きていくために必要なものではないので、ラクジュアリー扱いになります。学校で勉強して地元に戻った時に、ある程度大きい都市でホテルとかにマッサージのサービスがあって、そこのオーナーが障害の理解がある人で、同僚もサポートしてくれるという好条件が揃わないと厳しいと。

障害のある子どもは、小学校を卒業して、職業訓練で技術を取得できる人たちが少ないのに、そこから仕事に就くのもハードルがかなり高い。

こうゆう状況を誰よりも、障害のある子どもの保護者は痛感しています。

「この子はどうせ学校に行っても、そのあと1人で生きていけないんだから、学校はいらないでしょ。」

と言うお母さんに、学校には、社会性やお友だちを作るという面もあるんだよと説明しながらも、兄弟の子どもの教育費もある中で、私はどれだけ説得できたんだろうかという疑問が残ります。

就労/仕事

33.3% of the disabled population is employed (1.48 million people).

40.4% of the total population is employed (17.92 million people).

障害のある方々が仕事に就けているかのデータがあまりなく、上記のデータは、信ぴょう性が疑わしいです。ケニア人口のうち40%は仕事に就いていて、障害者になるとそれが33%になるという。33%も仕事できている??

それと全く情報がなかったのは、障害のある子どもを持つ家族の失業率です。障害を持つ子どもがいる家庭の境遇について関われている論文を見つけることができませんでした。

(ふと、次に修士を書く機会があれば、このテーマを書きたいなと思いました。)

障害のある子どもがもし学校に行けないとしたら、、、。

家にずっといるので、誰かしらは家にいて、子どもの面倒みないといけないわけです。小障害が軽度であれば、一人で留守番できるかもしれませんが、一人で留守番できる子どもは、特別支援学校ではなくて、公立の小学校に行っているのではないかと思います。

仕事がない→お金がない→子どもが学校に行けない→家で面倒みないといけない→仕事に行けない

という悪循環になっていると思います。

法律や政策はあるのか?

ケニアは、外向きのパフォーマンスがとても上手ですが、実態が伴っていないというのが現実です。ケニアにお住いの人なら、この意味がよくわかってもらえるでしょうか。

ケニアでは、障害児者に対する法律や、政策等がたくさんあります。外向き(支援をくれる先進国向け)には、こんな取組みや政策がありますと言うアピールが上手な一方で、実際に障害児者に福祉や利益が届いているかと言うと、ほんの一部の人です。

The Global Disability Summit というのが2018年に開催され、ケニア政府協働主催で、イギリス政府やInternational Disability Alliance (IDA)が実施しています。そこで、ケニアの政府の成果について以下のように分野別に書いてあります。

Stigma and discrimination (スティグマと差別)

「障害意識啓発冊子」の開発、障害主流化戦略、243の地域社会リハビリテーション(CBR)サブ委員会の設立(郡および地方レベル)、そしてアフリカ人権憲章に関する障害者の権利に関するアフリカ議定書の批准が含まれます。これは国会によって承認されました。

差別を減らすために、ガイドブックを作ったというのは、ケニアでよくあります。ジェンダーやHIV等の活動をするときはまずはこうゆうガイドブックを作りたがる。もちろん政府やNGOたちが参考にするガイドブックは必要ですが、正直このタイプのガイドブックを理想論が書かれているだけで、

「これって誰が読むの?これをみてどうやって実践するの?」

という内容になっています。

ケニアだけでなくて、国際協力ではこういった形になる支援が好きで目に見えて成果と呼べるものになるのですが、実際は役立ってないと思います。ガイドブックを作成するのに、国連機関からの支援が使われて、豪華な会議が行われるだけでなんの中身もない。そう思ってしまいます。

給付金

日本であれば、障害者手帳があって、手帳に応じて、受けられる福祉サービスが変わってきます。ケニアでは障害のある方たちを登録する仕組みはあるようですが、あまり実用的ではないようです。何回も事務所に行ったが、登録用紙を紛失されたり、障害のアセスメントをするのに専門家3名から同時に診断を受けないといけない等非現実的なプロセスが必要になっています。

ケニアでは、国際協力の中で、現金給付(Cash transfer)が流行った時に導入されました。2008年~くらいでしょうか。私が協力隊で児童相談所に派遣されていた時は、孤児と脆弱な状態にある子ども(Orphan and vulnernable chilren)に対する給付があり、新しい家庭の選定作業や給付のトラブル対応等をしていました。この給付金は、障害者に対してもあります。しかし、私が今までで、障害者枠で、現金給付をもらっているという人には会ったことがないです。もらっているか聞いてもらってないと言われて、「お金もらえるの?」と家族に無駄な期待を持たせてしまい、それ以来聞いてないです。

政府が障害者に対して、現金給付をやっていないということではなくて、必要な人の数に対して、給付できる数が少ないということでしょう。

A Child Disability Benefit という名前で、2020/21年年度は障害のある家庭に KES 2,210 を毎月支給しているそうです。ないよりもいいけど、2000シルか、、、って感じですね。洗濯の日雇いの仕事を1回すると、300シルくらいもらえるので、6回分くらいでしょうか。そう考えると妥当な金額なんだろうか。もらえないよりはいいけど、そのお金だけでは、特別支援学校に子どもを通わせたり、病院のリハビリ(1回500シル)を受けるのも難しいでしょう。

差別

偏見や差別は、障害のある方が、社会で平等に参加する障壁になっています。多くの地域では、社会的な偏見や先入観により、障害のある子どもを家族が、隠す傾向にあります。その中で、適切な障害に関する情報を得られないので、子どものケアが手薄になります。子どもによっては、食べることに課題があるので、ミキサーを使って細かくしないと食べてないのに固定物をあげてたりして、食べれないので、栄養不足になるケースがあります。また、病院に連れていくことを嫌がるので、リハビリを受けられなくて、身体の可動域が狭くなってしまうこともあります。社会から孤立することで、子どもたちは必要なケアを受けられなくなったりします。家の中に籠っていると、家の中で何が起きているかわからないので、虐待されたりしても発見するのが遅くなったり、育児放棄のケースもあります。

これは私個人の持論ですが、差別は差別をする側を教育するというのは、あまり意味がないことだと思っています。差別する側は知識がないので、誤った理解を持つことが原因になっていますが、障害に関して特に関わりもなく関心がない人に対して、いくら障害について説明しても響きません。

HIVに関する差別に対して啓発活動をしているのを見て、感じたのは当事者の意識変化が差別を軽減をするということです。

ある学校で、児童の一人がHIVだということがわかり、いじめが発生しました。そうすると学校では、HIVの普及活動をしている方を呼んで講話をしていました。それがなんとびっくり!いつもその辺で立ち話しているおばちゃんがきて、

「私はHIV陽性者よ。旦那も。でも、私はちゃんと薬を飲んでいるから、セックスして、移すことはないの!私は子どもが2人いるけど、二人とも陰性よ!」

と、堂々としている。彼女は自分の感情を話すのではなくて、ちゃんと事実を話してそれに対してとても自信があるのが印象的でした。

私は差別を受けて辛いだろうけど、差別を受ける人たちの意識変化が社会を一番変えるし、差別を受けている人を支援できるのではないかと思ったんです。

「あなたは何の恥ずかしいこともない。あなたは堂々していて、ちゃんとした知識を話せば、周りの人も納得するよ。」

障害のある人も同じ。

障害は先天性のものであって、本人や生んでくれたお母さんのせいでもない。人間として尊厳は彼らにも当然あるべき、という態度を取っていいんだと思う。

そして、それができれば、障害のない人が障害のある人にこの言葉をかけるのではなく、障害のある人たち自身が主体となって自分たちのあるべき姿を主張していくことが意味があって、社会を変えていくことだと思う。

そのために、まず私はお母さん、お父さんに自分の子ども(障害のある子ども)にたっぷり愛情を注いでもらって、自信を持って子育てしてほしい。お母さんが戸惑う姿は、子どもにもわかるし、「愛されてないのかも」と感じてしまう。

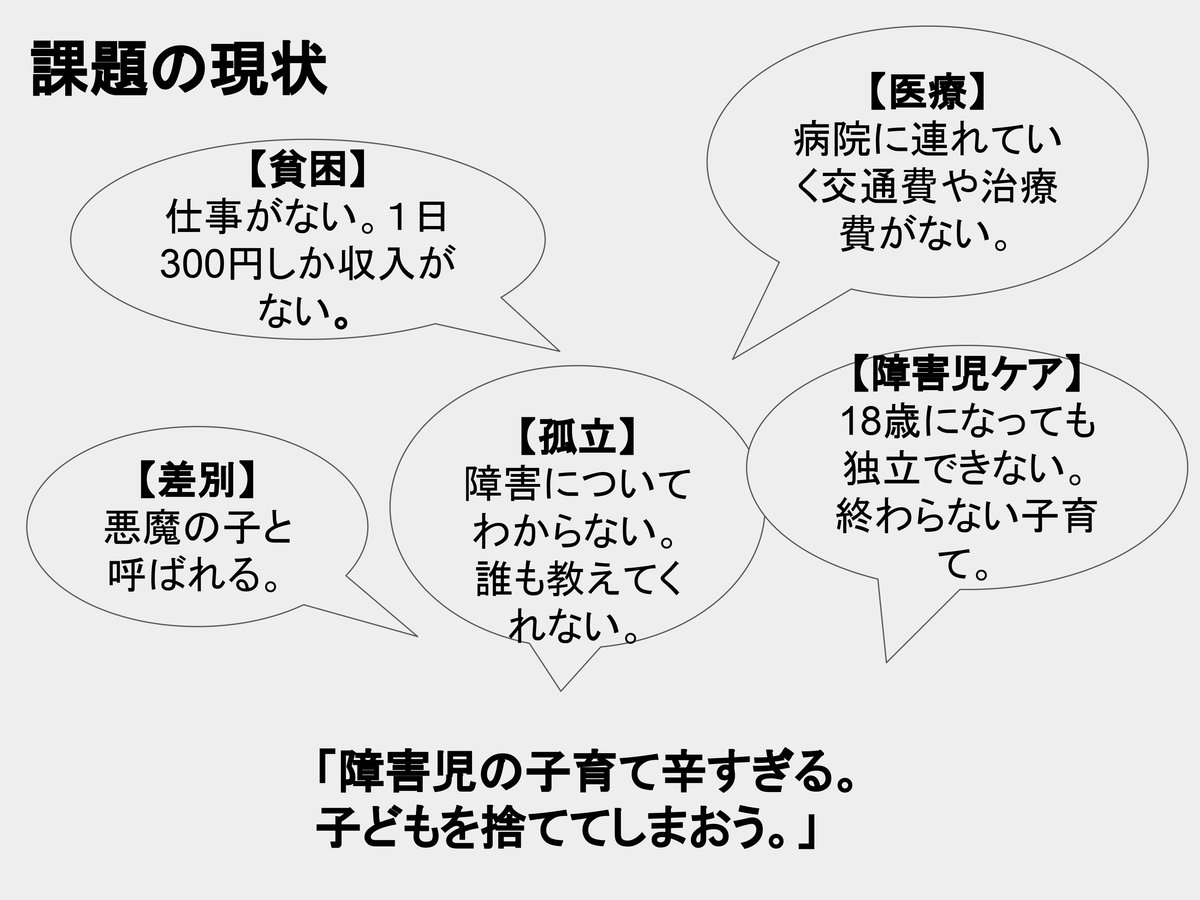

障害のある子どもを捨てるという選択肢

ただでさえ、貧困状態にある家庭。障害のある子どもを育てることは、周りのサポートなしでは成り立たないと思っています。

しかし、

お金がない。

学校が近くにない。

政府からのサポートもない。

病院に通院できない。

と言う状況があり、障害のある子どもを持つ家庭の状況は今も厳しい状態にあります。

最後に

まとまりのない文章になってしまいましたが、ケニアに住む障害のある方や家族の状況が少しでもわかって頂ければと思います。私はケニアに関わり始めて、10年。まだまだ、知らないことばかりです。色んな状況の方にこれからも出会っていくと思うので、障害のある人とその周りの人とこれからの人生を一緒に歩み、私たちが自分たちの住むべき道を考えていきたいと思っています。

参考文献

Ministry of Public service, gender, senior citizens affairs and special programmes (2001) Status report on Disability Inculusion in Kenya, 2021: Implemention of the global disability sumiit commitmens

Disability in Kenya

https://miusa.globaldisabilityrightsnow.org/infographic/disability-kenya/Enable me https://www.enableme.ke/en