No.4 測量士合格への道①

今回からは、実際に私が合格をつかみ取った勉強法をご紹介していきます!

まず、この試験勉強を始めた頃(12月初旬)の私の状態は以下の通りです。

・入社1年目 入社まで測量の知識ゼロ

実務経験は1年未満

・経験した測量実務 地籍調査 C工程以降

4級基準点測量

3級水準測量

中心線測量、縦断測量、横断測量

用地幅杭設置測量

一通り現場作業はできるようになりはじめましたが、結線作業や図面の作成はほとんどやったことがありませんでした。

ですが、基準点の計算方法や水準測量の原理などは教えてもらっており、イメージもある程度できていた具合です。

あとはKYMを毎回やらせてもらっていたので、現場の注意事項等はしっかり頭に残っていました。

そして、入社1日目から今日に至るまでの「今日やったこと」「学んだこと」「疑問・反省点」等を内業・外業を問わずに小さいノートにメモしています。

さあ、このような状態でいざ、勉強の計画ですが

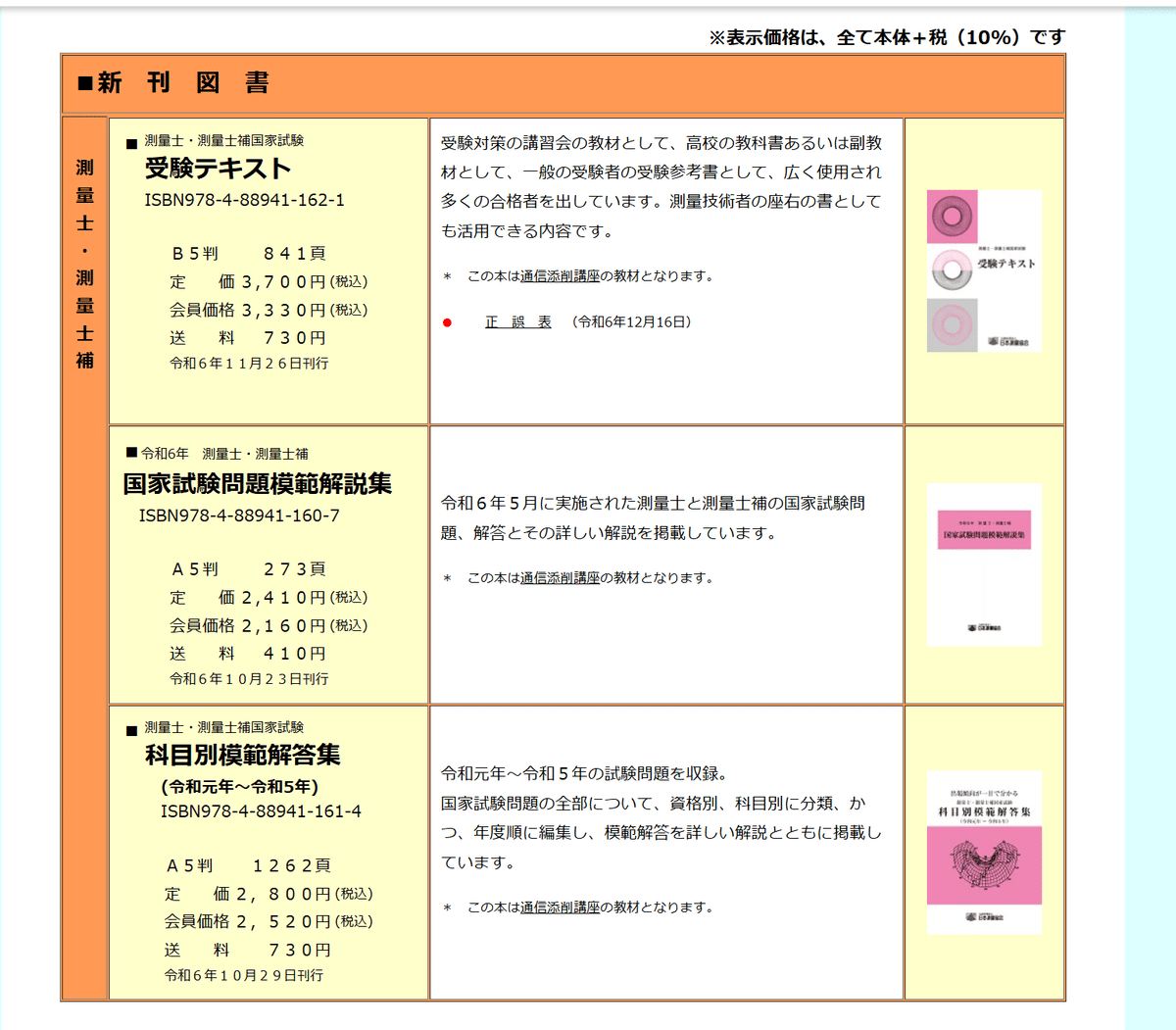

11月の時点で「公益社団法人 日本測量協会」が発行している

国家試験問題模範解説集:最新の過去問と解説

科目別模範解答集:最新を除く直近5年分の過去問と解説

受験テキスト:測量全般の基礎知識、図解など

の3冊を購入していました。

(公益社団法人 日本測量協会のHPより引用)

国家試験問題模範解説集と科目別模範解答集は計6年分の過去問と解説が載っているので、測量士や測量士補の合格を目指すなら必須の参考書です。

で、受験テキストですが

実は日本測量協会が開講している通信添削講座を受けさせてもらった関係で購入したのですが、ぶっちゃけ要らないです。内容が細かすぎますし、現在では一般的な手法でないことも載っています。若手技術者からすれば「何の話??」となりました。また、試験前日に過去問で出たところを線引きしたところ、ほとんど出てないという結論が出ました。

仕上げた状態で見たことのあるワードを線引きして復習、理解を深めるといった点では役に立ちましたが、やはり不要かと思います。

ちなみに通信添削講座ですが

午前の予想問題をオンラインで何度でも好きなときに受けることができ、詳しい解説を見ることができます。また、午後の記述問題(予想問題)の添削を受けることもできます。

ただし、やや難易度が逸脱しているように思いました。

過去問はできるし、できなくてもいっか。ぐらいで大丈夫な内容です。

また、午後の問題は郵送で解答用紙を提出して添削してもらうのですが、あまり良い添削ではありません。

3人中1人は応援コメントや指摘等をしっかりくれたのですが、残り2人は○×と「解説をみてください」だけでした。解説を見ろというのは当然ですが、添削講座でこれはないだろう、、という印象を受けました。

ですが、午前の予想問題と解説は十分なメリットです。

何より、修了条件を満たせばCPDが17?19?ポイント発行されます。

測量士合格と共にこんなにCPDがもらえるので受ける価値はあります。

話が逸れてしまいましたが、他に用意しておくものは

・作業規程の準則

・測量法

・関数電卓(できれば試験会場でも使える機種)

あとは6年分の過去問と解答用紙、解答例を印刷していました。というのも、勉強する際は上記の2冊とノートを使用し、本番形式で解く時は印刷したものを使っていました。より本番形式で慣らすためですね。

少なくとも解答用紙は印刷しておくことをお勧めします。

以上、私がおすすめの参考書と準備したものをまとめると

・国家試験問題模範解説集

・科目別模範解答集

・作業規程の準則

・測量法

・関数電卓

・ノート(お好みで)

・3色付箋(要所に難易度別で貼る)

・蛍光ペン2色(出たとこ引く)

ちょっと長くなり過ぎたので、今回はここまでです!

次回は午前試験について書いていきます。