ベンゾジアゼピン減薬支援システムの開発と断薬成功体験談

はじめに

本noteでは、8年間ベンゾジアゼピンを服用してきた私が、個人的にベンゾジアゼピン減薬支援システムの開発を行い、断薬に成功した体験談を記載します。「システムの開発」と記載していますが、現状ではあくまで個人の試作品レベルです。当然本格的な医療機器認証等は取得しておらず、法的にも医学的にも正式に認められているわけではありません。あらかじめご了承ください。

かなり長文になってしまったため、忙しい方は以下免責事項と最後のまとめだけでも読んでいただけたらと思います。

免責事項(必ずお読みください)

本noteに記載されている内容は、私の個人的な経験に基づくものであり、医学的な根拠に基づいたものではありません。ベンゾジアゼピンの減薬は、必ず医師の指導のもとで行ってください。

また、今回紹介するシステムは食品衛生法に適合した部品や材料を使用していますが、システム全体として衛生上の問題がないことは確認できておらず、自己責任のもと運用しています。安易に真似をして体内に有毒物質を取り込み、健康被害が生じた場合、いかなる責任も負いかねますので絶対に真似をしないでください。

本noteの体験談を通じて、「再現性のあるベンゾジアゼピン減断薬のあり方」に対する議論が少しでも進み、必要なエビデンスや承認を得た手法や機器として、医療従事者や事業者から適切に提供される未来を僅かながらに期待して共有するものです(医療のような規制や認証の厳しい世界で簡単でないことは理解しているつもりです)。現在ベンゾジアゼピン依存に苦しむ方に直接的なアドバイスをすることは意図しておりません。あくまでも私の個人的体験記としてご覧ください。

ベンゾジアゼピンとは

ベンゾジアゼピンは、中枢神経系のGABA_A受容体に作用し、抗不安薬や睡眠薬として処方されることが多い薬剤です。即効性が高く、不安・不眠などの症状を素早く和らげるため、精神科のみならず内科や心療内科でも比較的容易に処方される傾向があります。

一方で、長期使用や過度な用量での使用は、依存や離脱症状が生じやすいこともよく知られています。具体的には、減薬を始めると不安・不眠・焦燥感・身体の違和感など、様々な症状(離脱症状)が出現し、その辛さから服用量を元に戻してしまうケースも少なくありません。

現在、日本国内で長期服用による離脱症状や依存に悩まされている患者の正確な数は明らかになっていませんが、厚労省によって公開された2015年度の医療データからは3週間以上の服用者が約700万人いると推計されています。

結果:「 日本でのベンゾジアゼピン薬長期服薬者数は約“700万人”」

また、日本国内だけでなく世界(特に先進国)で広く使用されており、例えば米国では2008年の時点で成人の5.2%がベンゾジアゼピンを使用し、そのうちの14.7%〜31.4%が長期使用(4ヶ月以上)と推計されています。

In 2008, approximately 5.2% of US adults aged 18 to 80 years used benzodiazepines. The percentage who used benzodiazepines increased with age from 2.6% (18-35 years) to 5.4% (36-50 years) to 7.4% (51-64 years) to 8.7% (65-80 years). Benzodiazepine use was nearly twice as prevalent in women as men. The proportion of benzodiazepine use that was long term increased with age from 14.7% (18-35 years) to 31.4% (65-80 years), while the proportion that received a benzodiazepine prescription from a psychiatrist decreased with age from 15.0% (18-35 years) to 5.7% (65-80 years). In all age groups, roughly one-quarter of individuals receiving benzodiazepine involved long-acting benzodiazepine use.

このように、世界で広く使われながらも、長期使用によって生じる依存や離脱症状が近年問題視されており、2020年にはFDAがブラックボックス警告文(医薬品のリスクに関する強い警告)の更新を要請し、日本でもPMDAが2024年5月に注意喚起の通知を更新するなど、規制当局の関心も高まりつつあります。

以降は、実際にベンゾジアゼピンの長期服用に伴う依存や離脱症状に悩んだ私が、様々な試行錯誤から断薬に至るまでの過程について記載します。

服薬の経緯

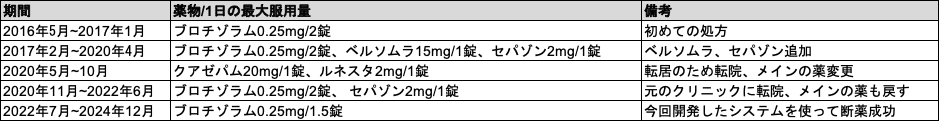

8年ほど前、公私ともにストレスが重なり、不安や不眠に悩まされるようになりました。そのため、精神科を受診し、ベンゾジアゼピン系の薬物が処方されました。私のおおよその服薬の履歴を以下に示します。

ベンゾジアゼピンの服薬を開始した当初は、すぐに不安や不眠が改善され、薬がよく効くのを実感しました。薬のおかけで仕事や日常生活をなんとか続けることができました。

ベンゾジアゼピンについて過度に否定的な意見も見かけますが、リスク・ベネフィットを正しく認識し、うまく付き合えれば良い薬だと思っています。

過去に主流だったバルビツール酸系睡眠薬のような危険はないですし、デエビゴやベルソムラのようなオレキシン受容体拮抗薬よりも、効きが良いです。薬を飲まないという選択肢を取れば、仕事や日常生活に支障をきたし、退職していたと思いますし、今の伴侶と出会うこともなかったと思います。「他の選択肢よりマシだが、長期使用時に服用を止めるのがひたすら難しい」私にとってはそんな薬でした。

最初の減薬試行錯誤

ベンゾジアゼピンに頼りながら、職場に業務調整等を依頼し、ストレスの外的要因を取り除いた上で、生活習慣の改善(運動、読書)や認知行動療法を行うことで自身のストレス耐性を強化し、原疾患と言えるものはほぼほぼ克服できました。

この頃から、主治医に相談して減薬を試みるようになりました。

まずは、単純に薬の量を1/4錠ずつ2~4週間ごとに減らそうとしました。当時ブロチゾラムとセパゾンを服用していましたが、セパゾンの方は割とすんなりと断薬できました。しかし、ブロチゾラムの方は減薬が進むにつれて、不安や不眠、離脱症状がひどくなり、減薬を中止することになりました。

また、依存性が少ないと言われるベルソムラが当時発売されたため、ベルソムラへの置換も試みましたが、ベンゾジアゼピンに比べて効きが悪く、結局ブロチゾラムを併用することになりました。

作用時間が長いクアゼパムや非ベンゾジアゼピン系のルネスタに置換した上で減らすことも試みました。しかしどれも残り1/4錠あたりになったところで、強い不安や不眠が出てきてしまい、減薬を中止することになりました。

しばらくの間、漫然とブロチゾラムの服用を続けた後、再度1/4錠ずつ減らしていこうとしたところ、以前の減薬の際には感じることのなかった強い離脱症状を感じました。薬の量を戻せば症状はなくなるのですが、以前よりも依存度が強くなっていることを実感しました。

水溶液タイトレーションの導入と課題

これではいつまで経っても減薬が進められないと感じていたところ、水溶液タイトレーションという減薬方法を知りました。これは、薬1錠を100mlの水に溶かして10mlをシリンジ等で抽出すれば、1/10錠分の薬剤を抽出でき、より細かい単位で減薬ができるというものです。以下に詳細が解説されています。

ベンゾジアゼピンの薬剤は脂溶性であり、厳密には水溶液ではありませんが、十分に撹拌することで懸濁液となり、一時的に薬剤が液体中に均一に分散するため、上記のような細かい量の薬剤の抽出も可能とされています。

水溶液タイトレーションは患者主導で編み出された、医学的に未検証な手法であり、医療従事者にはまずおすすめされないです。以下のnoteにその理由等記載されていますが、医学的に有効性が検証されていない手法をおすすめしないのは責任ある医師の立場として当然のことだと思います。

一方で依存に真剣に悩んでいる患者としては、他に解決手段がない中で、有効性が完全に検証されていなくとも、ある程度可能性があるのであれば試してみたくなります。

私の主治医も治療の選択肢として水溶液タイトレーションを積極的に肯定することはありませんでした。ただ、いろいろやって失敗し、他に有効な手もない状況で、否定もされなかったため、試してみることにしました。

まず、現在服用している錠剤を水に溶かして飲むことで、自分の体で同じように薬が効くかを確認しました。おそらく血中濃度レベルで同じ効果は発揮していないと思いますが、問題なく眠ることができ、離脱症状も発生しませんでした。

あとはシリンジを使って毎日調整していけば、、、と考えましたが、いざ実際にやろうとすると、続けるのが難しそうだと考えるようになりました。

水溶液タイトレーションは以下の手順を行う必要があります。

過去の薬の量や体調を元に薬の量の増減やステイ(変更なし)を判断する

上記判断を元に今回の薬の量を計算する

水と薬をビーカーに入れる

十分に撹拌する

シリンジで慎重に薬液の量を調整する(複数回)

調整した薬液を飲む

今回の薬の量の記録をつける

これを毎日、数年間やるのは大変な苦行に思えました。とくに、4.と5.で撹拌が不足したり、シリンジの調整量を誤ると離脱症状にもつながりかねないため、気を使う作業だと思いました。また、大変な分、日々減薬に向き合うことになるため、逆に神経質になって病状が悪化するのではないかと思うようになりました。

私以外に、上記医師のnoteにおいても「水溶液タイトレーションは減薬の軽やかさを奪う」ことが問題とされていますし、実体験としてプレッシャーについて言及されている方が他にもおられるようです。

減薬中にはさらに、強い離脱症状が出たらどうしよう、ちゃんと断薬できるだろうか?と考えて何かと不安になりますし、自分で調剤する場合には、自分で調剤方法を考え、毎日欠かさず何百日、何千日と調剤し続けなければならないというプレッシャーが加わることになり、さらに精神状態が悪化します。

このことから、手順の煩雑さは水溶液タイトレーションの1つの課題と言えると思います。

私は本業がソフトウェア技術者で、煩わしい繰り返しタスクは何でも自動化したくなる性分です。また、趣味で電子工作をちょっとかじっており、ちょっとした回路や機構は自分で設計することができたため、「水溶液タイトレーションのプロセスをシステム化して自動化すれば、負担や人為的なミスもなくなり、もっと気楽に減薬ができるのでは?」と思うようになりました。

減薬支援システムの開発

上記の背景から、減薬支援システムを開発しました。

これは一言でいうと、水溶液タイトレーションを負担感なく安定して行えるよう支援するシステムです。このシステムでは以下の3つのステップを毎日繰り返すことで、気軽に減薬を行うことができます。

自分の体調をシステムに入力する

システムの指示に従って薬と水を投入する

システムによって調整された薬を飲む

体感としては、寝る前にケトルで白湯を沸かして飲むのとそんなに変わらない負担感で減薬を行うことができます。詳細は動画にまとめたので、以下を御覧ください。

システムの構成は以下のとおりです。

物としては

ポンプが一体化したカップ

撹拌子

ベースユニット

によって構成されています。ベースユニットは

Wifi、ボタン、ディスプレイ付きのマイコン

重量センサ

マグネチックスターラー(撹拌子回転用モータ)

を搭載しており、これらによって

ディスプレイによるユーザへの入力指示

ボタンによる入力受付(体調や初期設定等の入力)

カップに入った水の量の計測

撹拌制御

ポンプによる薬液の抽出制御(カップをベースユニットに置くとポンプと電気的に接触して制御可能)

体調や薬の服用量の記録(Google Spread Sheetを利用)

を行います。

今回、毎日間接的に口に触れるものを作る必要があったため、カップ、ポンプ、チューブ、撹拌子といったものは食品衛生法に適合した部品や材料を選定しました。カップは毎日洗浄し、パーツは定期的に交換するようにしました。一方でまだ素人の衛生対策で、システム全体としての衛生面は不透明なままリスクを負っています。(なので真似はしないでください)

投入する水の量は重量センサで実測しているため、ある程度ばらついても、補正により常に意図した薬剤の量が抽出できるようになっています。

薬液の撹拌はマグネチックスターラーと撹拌子を用いて自動で1分間行われるため、毎回安定した撹拌を行うことができます。

実測された水の量、投入された錠剤の数(0.5錠単位)、今回服用したい薬剤の量を元にポンプをの制御時間を調節することで、必要な量の懸濁液を抽出できるようになっています。これを飲むことで減薬を進めることができます。

仕事が終わった後や休みの日に開発していたため、完成まで2ヶ月程度はかかったと思いますが、なんとか形にすることができました。もちろん荒削りのプロトタイプなので、衛生面、機構、精度や耐久性等々、改善の余地は沢山ありますが、ひとまずやりたかった水溶液タイトレーションプロセスの自動化はできるようになりました。

減薬支援システムの運用と断薬成功

開発を終え、早速上記システムを使って減薬を始めました。

システムは減薬のペースを以下のパラメータで設定できるようになっています。

Goodステイ日数:減薬のステップを進める(薬の量を減らす)のに必要な連続体調「良好」日数

Poorステイ日数:減薬のステップを戻す(薬の量を増やす)のに必要な連続体調「不良」日数

減薬率: 減薬のステップを進める際の減薬量(現在の服薬量に対する割合)

増薬率: 減薬のステップを戻す際の増薬量(現在の服薬量に対する割合)

最初はGoodステイ日数2日、Poorステイ日数5日、減薬率2%、増薬率5%の設定で減薬を始めました。順調に進めば2日で2%ずつ薬の量が減っていく計算です。初期の用量に対して2%ではなく、現在の用量に対して2%ずつ減らしていくため、徐々に1回の減りの量は少なくなっていきます。

以下が実際の運用時の減薬の経過のグラフです。(旅行や長期使用できなかった期間等、グラフが乱れているところがあります)

きれいに断薬まで行けると良かったのですが、実際には色々ありました。

まず、最初のほうは単純に体調が乱れまくりました。おそらく減薬のペースが急すぎたのだと思います。最終的にコロナにも感染してしまい、体が弱ってしまったのを感じたので一時休止することにしました。休止すると、微量の調整ができなくなるので、薬の量も一気に戻ってしまいました。

次にGoodステイ日数を3日にして、3日で2%ずつ薬が減るよう減薬のペースを落として再開しました。離脱症状がほとんど発生しなくなり、前回より減薬は進んだものの、機器が故障し、仕事が多忙でメンテナンスに時間が取れなかったため、ここでも休止することになりました。

そして、3度目トライで断薬まで行くことができました。最後の方は、薬飲んでないのに眠い日が出てきて、そのまま寝たら眠れました。離脱症状は若干感じましたが、徐々にそれもなくなりました。

減薬までの期間は、3度目のトライから数えれば1年2ヶ月、システム運用開始後で数えると2年4ヶ月かかりました。システムの開発とメンテナンスはそれなりに大変でしたが、毎日の減薬作業にかかる負担はほとんどなく、気楽に進めることができました。

減薬の心構え

減薬を行う中で、システムの開発、運用とは別に意識していたことを記憶の限り書いてみます。

まずは、「原疾患にきちんと向き合う」ことがなにより大切だと思います。私は他人よりストレス耐性が低い状態にあったため、認知行動療法を通じてそれを克服することに力を入れました。ここが対処できていないと、ちょっとしたことが体調に影響してしまうため、減薬をスムーズに進めるのは難しいですし、減薬が成功したとしても、すぐにもとに戻ってしまうと思います。人によって様々な事情や背景があるので、画一的な対処は難しいところだとは思いますが、「薬さえ飲んでいれば不自由なく安定的に日常生活を送れる状態」になっていることが望ましいです。そういった状態に持っていくためにも、一時的にしっかりと薬を服用し、心身や周囲の人間関係を整えていくことも大切だと思います。

次に、「減薬を頑張らない」ことも大切だったと思います。「この減薬が失敗したらどうしよう。なんとか成功させなきゃ」と気合が入っていると、それがプレッシャーやストレスになります。精神疾患は心因性の要素も強いのでこういった影響は極力排除したいところです。私は「最悪薬を飲み続けても良い」と思ってやっていましたし、ほぼ離脱症状が発生しない程度のゆっくりしたペースで減薬を進めた時が一番うまく行きました。

水溶液タイトレーションに対する私見

今回の体験を踏まえて、水溶液タイトレーションは、手法や機材がブラッシュアップされた上で、治験が行われ、必要な承認が得られれば、微量減薬が必要な患者に対する有効な手法になりうると私は考えています。以下に、水溶液タイトレーションへの否定的な意見に対する私見と共にその理由を述べます。

錠剤と懸濁液で薬物動態学的指標が変わる

錠剤の状態と懸濁液の状態が入り混じって減薬を進める場合、それらの違いが最高血中濃度等がばらつきとなり、離脱症状につながる可能性があります。しかし、常に懸濁液で減薬を実施する場合、たとえ錠剤に対して最高血中濃度の減衰等があったとしても、懸濁液の状態で離脱が生じない分量から減薬を開始し、接種する懸濁液を少しずつ減らす中での血中濃度のばらつきさえ安定さえしていれば、微量減薬の障壁にはならないと思います。最もこの点に関して、検証されたデータはなく、あくまで私や周囲の実体験に基づく単なる仮説でしかありません。そもそも、懸濁液にした時点で全く効果がなくなってしまう人もいるのかもしれません。一方で治験自体のハードルはあるものの、治験によってある程度検証可能な内容だと思います。

懸濁液の品質が安定しない

錠剤を直接飲む場合、胃に到達し、溶解、吸収されるまでのプロセスは体が勝手に行うので、そこに人為的な影響が入る余地はなく、安定した服薬が可能です。一方で、懸濁液の場合、撹拌と抽出の過程で人の手が入るため品質にばらつきが生じる可能性があります。これは今回の事例のように、その過程をシステムで自動化することにより、ある程度ばらつきの抑制が見込めると思います。

煩雑な手順が減薬の軽やかさを奪う

これは、手動で水溶液タイトレーションを実施する場合の大きな課題だと思いますし、私が最初に実施を諦めかけた理由でもあります。しかしながら、上記と同様に、今回のようなシステムによる支援によってある程度解決できる課題だと思います。

薬剤師に粉砕して細かい単位で処方してもらった方が確実

分割の単位にもよりますが、基本的に薬剤師にとって大きな負担になり、断られるケースもあるみたいです。また結局薬剤師個人の技量にも影響を受けるといった意見もあります。薬剤師に頼らず、錠剤から懸濁液にして抽出することで同程度の効果が得られるのであればそれに越したことはありません。

と、思って事前に薬局に確認したらできないと言われてしまった…。 pic.twitter.com/1aKGVmIb8Z

— HAL(PD&FD&HSP) (@24HAL24) December 23, 2021

個人的には粉砕調剤自体が、調剤者の技量によってロス率が大きく変わるという報告があるので、OD錠等で出して頂いて、都度簡易懸濁で、懸濁液から必要量を取って服用(残りは破棄)というのが理論的に近い量が服用できると思います。

— Kuroko (@a8jgVmo9f8MOhrS) June 18, 2023

そもそも微量減薬が必要なケースは少ない

臨床現場全体からみれば少ないケースかもしれませんが、微量でない減薬で離脱症状が発生する患者にとっては深刻な問題です。また、長期服用を続けている患者の中で、早々に減薬を諦めてしまったが故に認知されていないケースもあるのではないでしょうか。少ないケース、認知されにくいケースであり、商業的動機も乏しいのかもしれませんが、医療従事者や事業者の方がこの分野の研究や臨床、開発を進めていただかなければ、患者としては諦めるか自分でリスクを取って試行錯誤することになります。

色々書きましたが、一番の課題は、水溶液タイトレーションに関する治験や開発を実施可能な医療関係の事業者にとって商業的な旨味がないことだと思います。製薬会社にとっては自身の売上に対するカニバリズムが発生しますし、薬剤の用法の範囲を広げることによって負う責任も増えてしまいます。ベンゾジアゼピン市場の売上の一部を獲得しようと第三者的な事業者が治験、開発、承認を得ようとしても、製薬会社の協力は不可欠になるのではないでしょうか。このあたりも素人の意見なので、商機を見いだせる方がおられましたら是非挑戦していただけたらと思います。

まとめ

8年間ベンゾジアゼピンの依存や離脱症状に悩まされましたが、水溶液タイトレーションに基づくに減薬支援システムを開発し、運用することにより、2年4ヶ月の減薬期間を経て断薬に成功しました。

このシステムは水溶液タイトレーションの課題である、手順の煩雑さや人為ミスのリスクを軽減し、微量減薬を気軽に行えるようにしました。

システム以外の面では、減薬を行う際に、「原疾患をしっかりと克服」した上で「減薬を頑張ろうとしない姿勢」が大切だと思いました。

今回の体験を踏まえて、水溶液タイトレーションは治験や手法の開発が十分になされれば、微量減薬が必要な患者にとっての有効な手法になりうると考えています。一方で、それを実施するメリットのある事業者がいないことが課題と感じています。

おわりに

8年ぶりにベンゾジアゼピンなしで生活できるようになって、日々の幸せを感じています。

私の事例が超特殊な可能性もありますが、今回のシステムは私以外のベンゾジアゼピンの依存に悩んでいる方々にも適用できれば、うまくいく断薬できる方もいるのではないかと考えています。普段の趣味のものづくりであれば、システムのソースコード、回路図、3DのCADモデルを公開することもできたと思いますが、医療に関わることなのでさすがにできません。全く情報を共有せず、私だけにとどめてお蔵入りしてしまうのももったいない気がしたので、今回のnoteという形で共有させていただきました。(再三記載していますが、真似はしないでください)

本記事が、医療従事者や関連事業者の方々の目に留まり、科学的根拠に基づいた減薬支援手法の研究や開発が一歩でも進むきっかけになれば幸いです。減薬のご相談に対応することはできませんが、もしシステムに興味をお持ちいただけた場合は、g.exit.benzoあっとgmail.comまでご連絡いただけますと幸いです。