小品を吹こう#10《ドビュッシー/小舟にて》

いつもお読みいただきありがとうございます!

あれ、いつもと表紙がぞうが違うと思われたかと思いますが、noteで美術館の画像が使えるようになったとお知らせが来たのでこの曲に近いのを選んでみました。

いつもの画像もちょっと載せておきます。

さていよいよ10曲目に入りました(*'▽')🎊

本日はこの曲 youtube.com/watch?v=nb8MG8yg4eQ

私はドビュッシーの曲が大好きで、フルートで吹けるものは何でも吹いてみたいと思っています。

この曲は小品集にも結構取り入れられてるのできっとフルート吹きなら少なからずそう思っているのではないかと思い込んでいたりします。

この曲はもともとピアノ4手連弾のために作曲された「小組曲」の中の一曲で、後にアンリ・ビュッセルによって管弦楽曲に編曲されました。この時、初めのメロディーをフルートでという指示がされました。

余談ですが、(というかいつも話が飛びすぎて読みづらくてごめんなさい)ドビュッシーの曲はアンサンブルがとても難しく、美しいハーモニーを作るのに苦労した覚えがあります。

以前、私の師と弟子仲間とのアンサンブルでフルート3本とピアノ用に編曲されたものをコンサートで演奏したことがあります。

大好きなドビュッシーの曲ですが、好きだけではちゃんとした曲になりませんね。

まぁ、どんな曲でもそうだと思いますけれど。

今回は反省点ばかりになりそうですが、多分皆さんも同じところで苦労するのではないかとちょっと書いてみます。

ということそれでは行ってみましょう!

**音楽的ブレスと健康上のブレス**

まずドビュッシーについては以前[「亜麻色の髪の乙女」の記事にもとりあげましたので参考までにリンクを貼らせていただきます。

さてこの曲は非常に長いフレーズでしかもゆったりと吹かなければならない・・・・と私はそれに拘りすぎた結果がこの動画です。

なぜ拘ってしまったかと言うと、今回使った楽譜には8小節目から9小節目にかけて軽いクレッシェンドの記号があるからなのですが、やはりここは繋げてほしいのだろうなと解釈したからなのです。

ppで吹いても9小節目のGまで無理して延ばす必要はないと気づきました。拘りすぎて音程がぶら下がってしまい、時間切れにになってしまったのですが・・・・。

音量を小さく延ばすためにアパチュアをとても小さくして息のスピードが落ちないようにしていたつもりですが、客観的に自分の演奏を聴くとダメですね。

というか、録音とか録画って後で自己嫌悪になってしまうので残酷だなって思います(笑)

話を戻します。すぐ脱線するのは良くない💦

高音Eにかけてクレッシェンド記号がある(画像の操作ミスで消えかかってますが)ということはエネルギーが切れないようにGに向かえば良いこと。

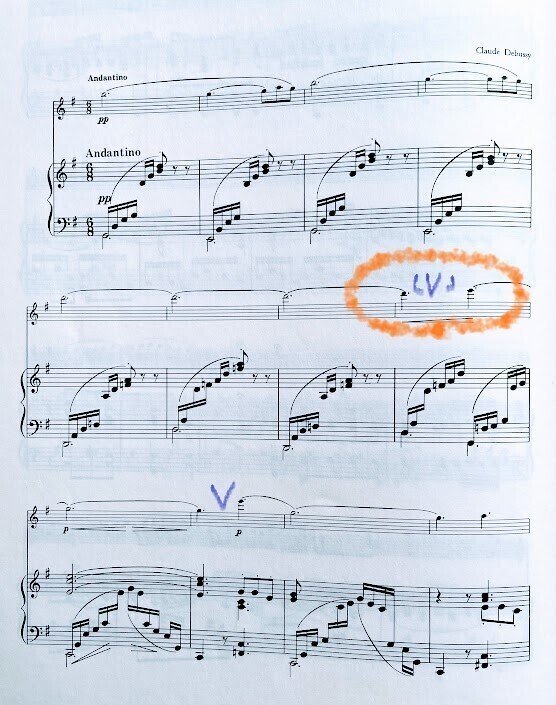

ですので、ブレスをするとすれば、Eの前でほとんど間を空けずに素早くブレスして繋げた方が良いと思います。画像では(✔)としてできれば繋げたいとしました。

後半また同じフレーズが来ますがここは経過音が入っている分さらに苦しくなるので、そこは無理せずタイのあとで素早く健康上のブレスをさせて頂いてます。

**ドビュッシーの曲には色彩感が必要**

さてさて、やはり印象派と言われるだけあって、音の描写にも気をつけたいところですが、自分のを聴くとまだまだっていう感じです(^_^;)

途中D-durに転調していきますが、この部分は突然動きが激しくなります。ここはどういう情景を思い浮かべるでしょうね。

今まで湖面にゆらゆらと揺れている小舟に何が起こったのでしょうか?

いろいろ想像しますが、私は子供が近くの岸辺で遊んでいる姿が浮かびました。

子供って突然はしゃいで遊びますが、その光景とゆったり浮かぶ小舟との対比が浮かびます。

まるでルノワールの絵画を見ているようです。

この記事の表紙の画像はイメージから遠い気がしますが、これが一番近かった・・・。

ですので、ここのアーティキュレーションははっきり出したいですが、大袈裟にならず控えめなスタッカートにして軽やかに飛び跳ねてる感じにするとちょうど良い気がしてます。

そして、再び最初のメロディーが回帰されます。

しかし、最後に向かっては、まるで楽しかった夢から覚めてもったいないなー!と言っているかのようにピアノとフルートが互いに受け渡しし合いながら16分音符が繰り返され、最後は「何て気持ちの良い夢だったのだろう、もう一度見たい」(笑)という感じに終わります。

あくまでも私の感じ方になってしまいますけれど・・。

その終わり方はppp.と記された高音Gでスーっと切り上げるのですが、しかしまぁ、高音でのppp.でスーっと切り上げるのって本当に難しいですね。

ところが、難しいと思ってしまった段階で喉や肩に力が入りやなります。ですので、できるだけ肩から上は脱力して腹圧を保って清々しく切り上げましょう!

**優しい音色をさがそう**

この曲は色彩豊かに表現する曲ですが、荒々しさや悲嘆などの箇所は無く、自然との対話を楽しんでいるかのように思えます。

その眼差しはとても優しい光に包まれているように思いますので、そういった温かさや優しさの音を探してみてはいかがでしょうか。

そのためにソノリテを使っていろいろな音や強弱を練習してみるのも良いでしょう。

私は以前、ジェームズ・ゴールウェイが来札して”ゴールウェイと一緒に吹こう!”みたいなイベントがありまして、その時ゴールウェイが考えたとされる音色トレーニングの楽譜が配られそれをみんなで音出ししたのですが、これは結構使えるなと思い、生徒にも時々やらせてみてます。

モイーズのソノリテよりもよりメロディックで練習しやすいと思います。

その当時はゴールウェイのホームページにそれらの譜面がダウンロードできるようになってましたが、現在は無いようですね。。。残念

全部ダウンロードしておけばよかったと後悔・・・

それでは本日はここまで!

やっと10曲!あと、20曲あるのだな~~~💦

いいなと思ったら応援しよう!