第二章に突入したキャディで、フィールドセールスをやるということ【仕事編】

キャディでフィールドセールスを1年半やった後、セールスの採用を担当することになりました。セールスとしてど真ん中でやってきた経験と、採用担当として他社セールス職と相対化してきた経験を掛け合わせて、キャディのセールスとしての魅力を整理したいと思います。

【事業編】【仕事編】の2本立てです。

こちらは【仕事編】です。

組織攻略の面白さと難しさ

営業活動を「誰に×何を×どのように」で要素分解すると、そのいずれも決まったものがないというのがキャディのセールスです。

誰に

私の前職は組織人事系でしたが、多くの場合、営業としての売り先は人事部でした。架電で人事担当や人事課長とまず接点を持ち、そこから少しずつ組織を上がっていって、予算を持っている人事部長や役員に提案するという具合です。ここでポイントになるのは、「予算を持っている」ということです。「採用予算」「マーケティング予算」 などのように、すでに市場が形成されていれば、そこに予算がついていることが多くなります。そしてその予算の奪い合いがイコール営業活動ということになります。

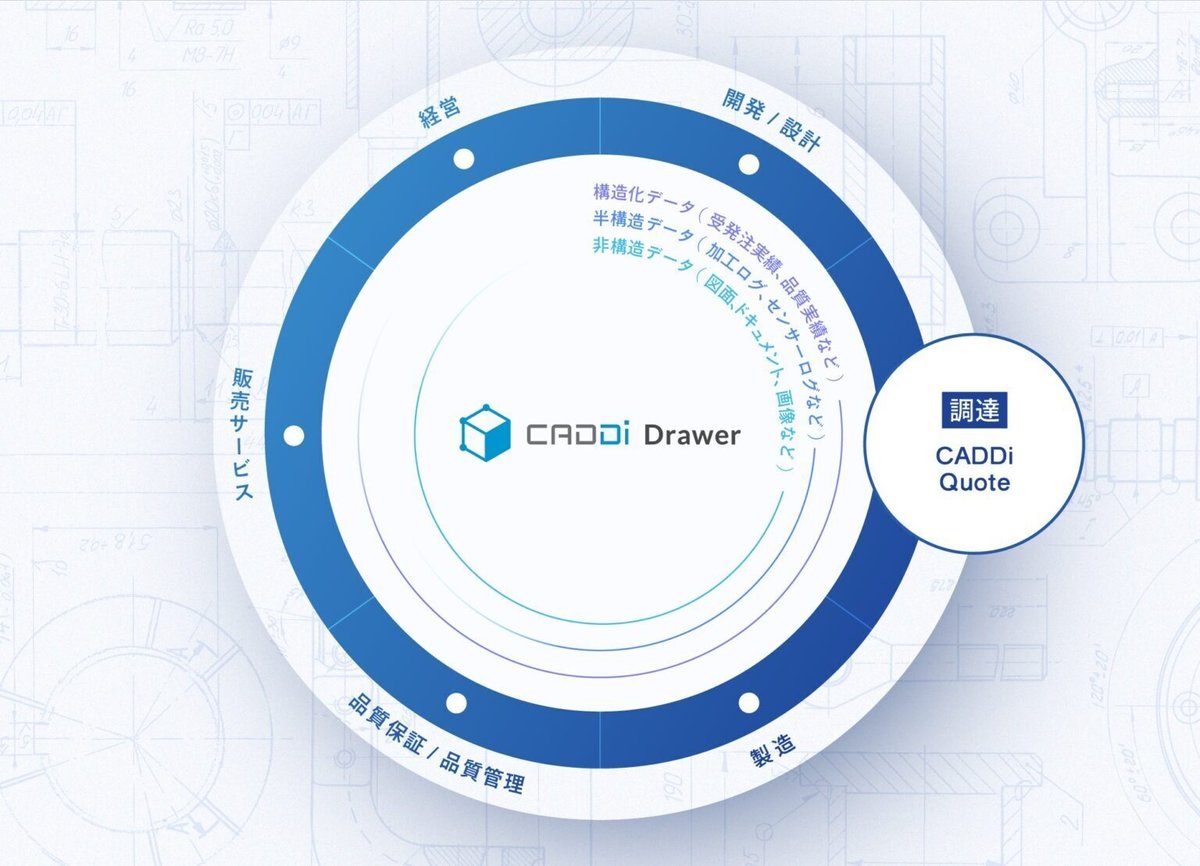

一方、CADDi Drawerは、まだまだ市場として確立されておらずどこにも予算はありません。故に、設計・調達・製造・営業・情シスなどなど売り先がどこになるかは会社ごとに変わります。また商材を説明して、仮にその方が「いいね!」となったとしても、予算がないので基本はそれ以降何も起きません。意思を持って、ゼロから予算を作るアクションを社内に対して仕掛けていく必要があります。製造業以外では、本社のトップに上がっていけばその途中に意思決定者がいるということが多いと思いますが、製造業の場合は本社よりも創業地の工場の方が影響力が強いなどということもざらです。故に、経営から現場まですべての組織階層を抑えつつ、組織力学などを考慮しながらストーリーを描く必要があります。

何を

【事業編】にも書いた通り、売っているものはAIデータプラットフォームという抽象度が高いものです。これを製造現場の方にそのまま説明しても、なかなか自分事として理解してもらえません。そこで、「(非構造化データを活用すると)現場の効率化に繋がる」というように、現場の方の目線に合わせた抽象度で課題設定することが必要になります。しかし現場の賛同が得られても、同じ抽象度で課題設定してても最終的な意思決定者である経営層には刺さりません。経営には経営目線での課題を設定が必要になります。対象に応じて課題の抽象度を調整し、ストーリーを構築することが求められます。

どのように

現在、AIデータプラットフォームにアプリケーションが複数同時に立ち上がっています。その一つが、CADDi Quoteです。これらのソリューションをどう組み合わせていくかのディレクションもセールスの役割です。加えて、単にディレクションするだけでなく、社内のプロダクトチームに顧客の声をフィードバックし、ソリューション自体の開発やブラッシュにも携わっていくことになります。

キャリアの広がりは無限

決まったものを決まった通りに売っていくということはないので、セールス組織は常に変化し続けています。

製造業の会社は地方に点在していることから、これまではエリアごとに担当を割り振って、そこをマネジメントするという進化を辿ってきました。ところが売上が数千億円を超えるようなエンタープライズ企業は、ヘッドクオーターは東京だけれど工場は地方に点在しているということがざらにあり、エリアだけでは担当しきれない事態が生まれました。そこで2024年7月に、エリアを限定せずに縦横無尽に組織攻略をする役割を担った “エンタープライズセールスチーム” を立ち上げています。さらに2024年10月には、上記の “CADDi Quote専門のセールスチーム” が立ち上がっています。要は、これまでのようなエリア軸に限らない分化が進んでいます。

今後、新エリアの開拓(海外含む)や、顧客セグメントの細分化、新サービス・ソリューションの開発などによって、新しい組織が組成されることも大いにあり得ます。そうなった際に、当然その領域をリードする人材が必要になります。グローバルや事業開発など、キャリアの方向性はその余白の分だけ存在している=無限に存在していると言えるでしょう。

製造業にはびこる悪しき文化の変革

実際に営業として各地の工場などを回っていると、効率が悪いことでも「これはこういうものだから」といって変えようとしない人が多いことに驚愕します。しかしこれは、長らくイノベーションが起きてこなかった製造業においては致し方ないことなのかも知れません。人は、目標がいくら魅力的であっても、達成可能性が見えなければ、具体的な行動には繋がらないものでしょう。私自身、営業として何が喜びだったかというと、そうした状況に対して「現状は変えられるんだ」ということを示し、希望の灯を点すことだったように思います。

最後は、実際にあった顧客の声で締めたいと思います。

私は、典型的な年功序列型日本企業の社員として 30 年に渡り弊社に在籍してきました。 バブル時代の栄光を享受した最後の世代。そして、我々が過ごしてきたその時代は「失われた 30 年」と呼ばれています。 先人が生み出した熱に温められ、自らは燃えることもなく、冷え続けるぬるま湯の中で生き続 け、定年という時間切れを待つだけの世代なのかもしれません。

私も昨年まで部長職。

現在 53 歳ということもあり、これ以上の昇進も考えず次代継承や業務の引継ぎばかり考えてい ました。また会社全体としても、継続した仕事はあるものの、手詰まり感が蔓延していました。

~中略~

そうやって、あと数年、じっと我慢していればゴールに辿り着けると縮こまっていた自分でも、 行動するだけで変化できることを知りました。

DX も IT も AI も理解できたつもりはありません。そんな流行や外来語溢れるビジネス用語なんか どうでもいいのです。

そんな言葉が世代間の格差を生み、壁を作り、領分を設定してきたのです。

小さな組織の中に存在する部門間の壁と同じです。 図面という社内の共通言語こそが、可視化され活用される情報ならば、図面を軸にした組織にす れば効率は最大化できる。

そんな気づきに至ることができたのも行動し続けたからなのでしょう。

そこからは劇的です。

弊社の歴史の中で生み出された図面を、資産として活用する。簡単に言ってしまえばそれだけのことですが、それを多くの場面で体感できているからこそ、 我々は今、胸を張れているのだと思います。