LIFULL一人目UXリサーチャーが語る UX成熟度モデルを活用したリサーチ浸透策とは?(uniiリサーチセミナー書き起こし記事)

※この記事は 2023/06/15 に行われたuniiリサーチセミナーでLIFULL UXリサーチャーの小川が登壇した内容を書き起こしたものです。

自己紹介

LIFULLの小川と申します。本日はUX成熟度モデルでユーザーファーストな組織へ。というテーマで、どのようにUX成熟度を活用しているかというようなご紹介をさせていただければなというふうに思っております。

私はLIFULLのユーザーファースト推進ユニットというところに所属しております。

今はUXリサーチャーとしてLIFULLの各サービスのUXリサーチを行っているんですけれども、もともとはフロントエンドの開発をしておりました。

当時は開発以外にもプロダクトマネージャーの方のサポート、UXデザイン分野でのサポートなども行っておりました 。

「あらゆるLIFEを、FULLに。」

弊社のご紹介もさせてください。

私が所属しているLIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」というコーポレートメッセージのもとソーシャルエンタープライズとして社会課題を事業を通して解決し続けることを目指している会社になります。

実は今夜のカンブリア宮殿でLIFULLが出演するという話がありますので、もしお時間がある方はぜひご覧いただければなというふうに思います。

「誰もが自分らしく"したい暮らし"に出会える」

主力事業はLIFULL HOME’S というサービスです。「誰もが自分らしく"したい暮らし"に出会える」そんな世界の実現を目指して、自社で企画開発運用を行っております。

ここ最近はおとり物件撲滅の取り組みというのをずっと続けていたりですとか、つい先日ですね、国内の不動産ポータルとして初めて ChatGPT プラグインを提供したりなどもしております。

LIFULL HOME’S以外にも、地方創生や介護など、社会課題の解決に取り組む数多くのサービスも展開しています。

組織横断的にユーザーファーストな開発を推進

そんなLIFULLでですね、組織横断的にユーザーファーストな開発を推進しているのが、私の所属しているユーザーファースト推進ユニットというところです。

ユーザーファーストな開発のためには、利用者の現状を知るということがとても重要だと思っております。 ユーザーファースト推進の取り組みの一つとしてUXリサーチを行っている、そんな組織になっています。

業務としては、各サービスを開発運用している複数のチームと連携して業務を行っております。

今日お話しすることですね、そんな私たちのチームが UXリサーチの活用を含めて、ユーザーファーストな開発を組織に浸透していくために、どのようにUX成熟度を活用しているのか?というのを紹介していこうと思っております。

こちらが本日の内容になっております。本題に入る前に、背景をお伝えできたらなというふうに思っております。

品質の可視化から始まったUX成熟度モデル

UX成熟度を計測するきっかけとなったものは品質パートナーシッププログラムというものでした。

こちらは「各プロダクトの品質を可視化するようなプログラムで、品質の一つであるUXを可視化できないか?」というところから話は始まっています。

そういった話が出てきてから「プロダクトのUXって計測できるの?」であったりとか、そういうことを調べていって「標準的に確立されている手法ってなかなかないな?」みたいなところだったり、あと各プロダクトの品質UXを計測した後、改善していこうという話にもちろんなると思うんですけれども、先ほどご紹介させていただいたとおり、ユーザーファースト推進のチームっていうのは自分たちで開発をやっていないので、サービスのUXの改善が開発チーム任せになってしまうというような状況がちょっと懸念として挙げられました。

そこで、それであれば「サービスのUXを良くするために、開発チームがUXに取り組むようになればいいのでは!」というような考えが出てきました。

そこでですね、開発チームがどの程度UXに取り組んでいるか計測してみようという話になり、それだったらUX成熟度モデルが使えるんじゃない?ということで 2020年頃から計測を始めて、実際に計測した内容を使って本格的に推進を始めるっていうのは去年2022年から行っております。

UX成熟度モデルとは何か

UX成熟度モデルについても紹介したいと思います。

ご存知の方もいらっしゃると思いますし、ご存知でない方もいらっしゃると思うので、簡単にですが紹介させていただきます。

UX成熟度モデルと検索をすると、ものすごくたくさんの種類が出てくると思うんですね。現状私たちのチームで採用しているのはニールセン・ノーマン・グループのUX成熟度モデル2021年度版というものを採用しております。

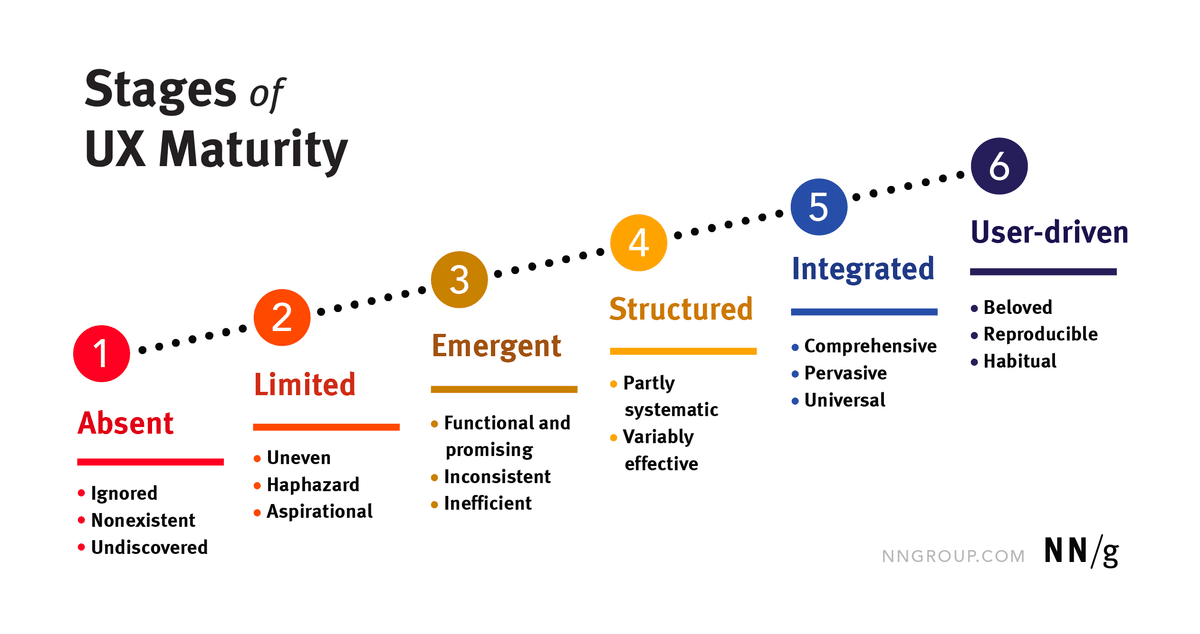

こちらは組織のUXに対する長所と短所というのを評価するフレームワークとなっておりまして、内容としては

UX成熟度に寄与する4つの要因(スライド左側の図)

UX成熟度の6段階(スライド右側の図)

というものから構成されております。

このフレームワークを使うと組織にどの程度UXが浸透しているのか?というのが判断することができます。

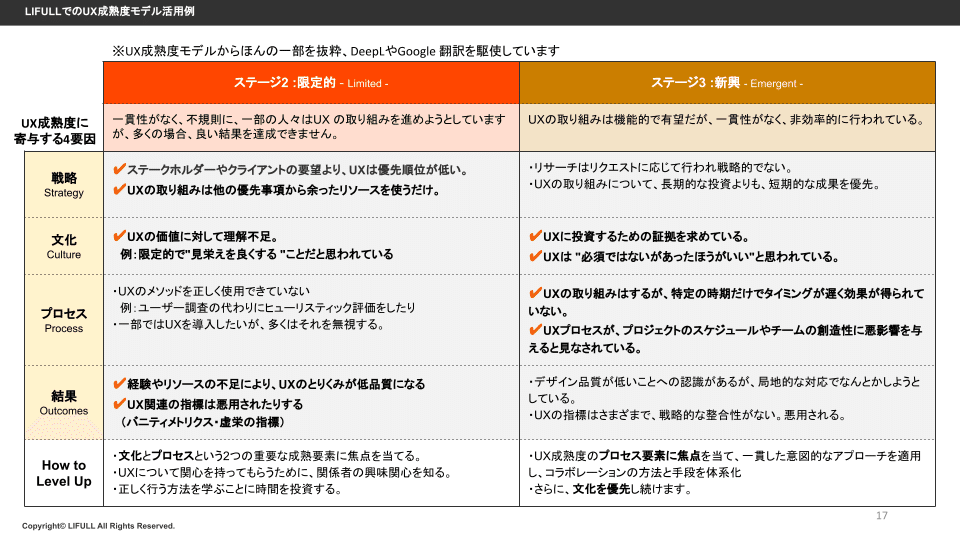

私が活用するときというのは、こんな感じの表にして活用していたりしています。

私はこのニールセン・ノーマン・グループのUX成熟度モデルというのはものすごく好きなんですけれども、私の推しているポイントというのをちょっと紹介させていただこうと思います。

まず何がいいというと、とてもドキュメントが豊富だということなんです。

「UX成熟度ってこういうことを言っていますよ」というようなドキュメントだけではなくて、

6段階6ステージごとそれぞれのドキュメント

各ステージごと4つの要因に絡めたドキュメント

の2つが用意されているところがすごいなというふうに思います。

それだけではなく、次のレベル、次のステージにレベルアップする方法というのもきちんと記載がされていたりするんですね。

なおかつ、UX成熟度に寄与するこちらの4要因に関してもとても解説が豊富にありまして、読めば読むほど役に立つなというふうに思っております。

UXを組織に浸透していきたいと思っている方はいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、もしまだこちらのドキュメントを読んでいない方がいらっしゃったら、ぜひ読まれるのがいいんじゃないかなというふうに思います。

全部ウェブで読めますし、書籍よりも分量が全然少ないんですね。

さっと目を通すだけなら2記事だけ読めばいいという手軽さもありますので、ぜひ読んでみてください。

LIFULLでのUX成熟度モデル活用

それでは、LIFULLでのUX成熟度モデルの活用について紹介をさせてください。

まず目的の部分で、そもそも何を目的にUX成熟度モデル、今現在を活用しているのか?というのを紹介しておこうかなと思います。

最初の目的というのは品質の可視化というのが目的でした。一方でですね、今現在メインの目的というのは変わってきているかなというふうに思っています。

今現在ユーザーファースト推進チームがこちらのUX成熟度を活用している目的というのは、

「開発チームにサポートを行うとき、どんな内容を支援すべきか?どこに注力すべきか?」

というのを目安をつける、というのを目的に活用しています。

なので、やっていることとしては、具体的な支援業務の参考にしようというようなことを行っています。そのために開発チームごとにUX成熟度の計測を行っています。

UX成熟度はもともとのドキュメントを読んでいただくと分かると思うんですが、会社とか組織とか、結構大きな枠組みに対して計測を前提としているのかな?というような記述が多いと思います。

以前それに倣って会社単位とか部署単位みたいな感じで計測をしたことがあったんですが、結構UXに対する取り組みというのが 開発しているチームごとにばらつきがあって、具体的に何をサポートしていこうということを考えたときに、何をフォローしたらいいか、みたいなのが曖昧になってしまったということがあったんですね。

ですので現在は、開発チームごとに計測をしようということで落ち着いております。

3つのやっていないこと

反対にやっていないことというのもあるんですね。意識してやっていないことというのもありますので、3つ紹介していきたいなというふうに思います。

(1) UX成熟度で開発チームを格付けするということはやっていない

開発チームにはいいサービスを作ることに専念してもらいたいというふうに思っているんですね。プロダクトマネジメントの文脈でいうと UXとテクノロジーとビジネス、この3つのバランスをとって開発をしてもらいたいというふうに思っています。

なのでどれぐらいUXに取り組んでいるのかというのを競うようなことは避けています。

(2) 開発チームのUX成熟度を均一化するということはやっていない

UXの取り組みというのはやはり興味のあるなしというところにもバラツキが出てきますし、また開発チームのそれぞれの目的、持っているミッションによって取り組みやすい、取り組みにくいというところにも差が出てくるかなというふうに思っています。

なのでみんな同じスピードでステージ3に上がりましょうみたいなことはやっていません。

各開発チームの温度感に合わせて、UXの取り組みに興味があるチームにはどんどん成熟度を上げてもらうといったような取り組みを行っております。

(3) UX成熟度を緻密に計測するということは今現在はやっていない

今の目的としては「どういった支援をしていくかの目安が付けられればいいかな」というふうに思っています。なのでそこまで緻密な計測は今現在は必要ないかなと考えています。

ですが目的が変われば緻密な計測っていうのも必要になってくるかなと思っております。

UX成熟度活用の流れ

では、どのように活用を運用しているかというような流れをざっくり紹介していきたいと思います。

(1) 開発チームを支援して、相手を知る

まず開発チームへUXリサーチなどの実施を通してサポートを行っていき、開発チームがどのような状況かというのを知るというところから始めています。

状況を知った上で、UX成熟度を判断して支援内容を検討し、検討した内容を踏まえて開発チームへまたUXリサーチの実施などで支援をしていくというような流れを行っております。

UX成熟度はすぐに変化するようなものではないので、3ヶ月おきぐらいに大体見直しているかなといった感じです。

(2) UX成熟度の判断

開発チームにサポートを行っていくと、大体「この開発チームはステージいくつかな?」みたいな目安がついたりするんですね。例えば「ステージ2, 3あたりがここには当てはまりそうだぞ」みたいな感じです。

私の場合は、その辺りの公式ドキュメントを読んで、当てはまる項目をチェックしていって、チームの強み弱みというのを把握した上で支援方針とか支援内容を検討していく、というようなことをやっています。

具体的にいうとこんな感じです。

こちらは弊社の活用の仕方になっておりますので一例として捉えていただければなというふうに思います。決してニールセンノーマングループのオフィシャルな活用方法ではないというふうには思っております。

例えば、各段階の状況がこうあります。

ステージ2「一貫性がなく不規則に、一部の人々はUXの取り組みを進めようとしているんだけれども、なかなか良い結果を見出せない」

ステージ3「UXの取り組みというのはやっているんだけれど、一貫性がなく非効率に行われている」

開発チームに支援をしていってサポートをしていく過程で、大体このステージ2、3あたりに当てはまりそうだと、「UX成熟度が低いのはなんとなく分かる、でもステージ1ではないということは分かる。じゃあ、2か3ぐらいのステージかな?」みたいに目安をつけていっています。

ステージに目安がついた後は、UX成熟度に寄与する4要因というところに目を通して、当てはまる内容にチェックをしていくというようなことをやっていっています。

例えばステージ2の「戦略」のところに関しては、こういうような内容が書かれています。

ステークホルダーやクライアントの要望よりUXは優先順位が低い。

UXの取り組みは他の優先事項から余ったリソースを使うだけである。

こんな感じの内容です。

記述自体もっと豊富で、ここに記載があるのはほんの一部の内容なので、ドキュメントをチェックしていくともっと内容があるんですけれども、こういった感じで読んでチェックしていきます。

「なるほど、まさにここに当てはまるな」みたいなところがあるのでチェックをしていくといった感じですね。戦略のところだけではなくて文化・プロセス・結果といったUX成熟度に寄与する4要因すべてに目を通してチェックをしていきます。

ステージ2に当てはまるところもあったけれど、念のためみたいな感じでステージ3の方にも同じように目を入れていって、これは当てはまるなというようなところにチェックをしていく感じです。

今例に出しているチームの場合だと、UX成熟度に寄与する4要因の、

「戦略」の部分に関してはステージ2に留まる

「文化」はステージ2、ステージ3両方とも当てはまるところがある

「プロセス」はステージ2は卒業している

「結果」はステージ2に留まっている

といったような強み弱みというのが分かってきます。

(3) 「How to Level Up」が支援の参考になる

今ステージ2のものをステージ3に上げていくためには、じゃあどうしたらいいんだろうというところでステージ2のドキュメントを読み進めていくと、最後の方に「How to Level Up」という項目が出てきます。

そこに目を通していくと例えばこんな内容が書かれています。

「文化とプロセスという2つの重要な成熟度要素に焦点を当てるといいよ」

というようなことですね。

「なるほど、この支援チームの例の場合は、プロセスに関してはステージ2は卒業しているので、文化の方に力を入れればよさそうだな」

といったような目安がつくわけですね。

さらに読み進めていくとこんなことが書かれています。

「UXについて関心を持ってもらうために、関係者の興味・関心を知りましょう。」

相手の興味・関心に紐付けてUXがどのように貢献できるかというのをアピールしていくといいですよ。みたいなことが書かれていたりします。

「なるほど、このステージの組織に関しては、関係者の興味・関心にUXの取り組みというのを絡めて紹介していくのがよさそうだな、じゃあ支援内容としてはどういうことをやっていこう」

みたいなことで、実際に支援する内容を考えていくといったようなことを行っています。

大体こんなことを考えて、UX成熟度のステージを決めたりとか、支援内容を決めたりしているような例でした。

UX成熟度を取り入れたことのメリット・デメリット

それでは最後にですね。UX成熟度を取り入れたことのメリット・デメリットの紹介をさせていただきます。

結論は、UX成熟度を取り入れたことでメリットしかなかった!というのが弊社の結論です。

特にメリットだなというふうに感じているところを3つ紹介したいと思います。

メリット1:レベル感の伝えやすさと、伝わりやすさ

UX成熟度を活用していなかったときは、

「あそこのチームUXの取り組み進んでいるんですよ、こっちのチームはあまり進んでいないんですよ」

「どれくらい違うの?」

って言われると「結構違いますね〜」みたいなすごくあやふやな言葉で伝えたりしていて、伝えている方もあまり伝わっているふうに感じないし、多分伝えられた方も困っていたんじゃないかなというふうに思っています。

ところがですね、このUX成熟度のモデルという同じ物差しを使ったことで

「あそこの開発チームは大体ステージ2です。こっちの開発チームはステージ4です。結構差がありますよね。」

みたいな会話がスムーズでできるようになりました。

弊社の場合だと同じUXリサーチャー同士の会話ということもありますし、プロダクトマネジメントを行っているチームと連携したりもするので、違う職種のメンバーとも同じ物差しで話せるということにとてもメリットを感じています。

メリット2:開発チームへの支援しやすさが抜群に上がった

先ほど例みたいなところで紹介しました通り、UX成熟度で4要因のチェックをしていくと、そのチームの強み弱みというのがすごく見えやすくなるんですね。そういったところで「注力するポイントはここだ」というのが明確になりました。

そうなることでアドバイスをする視点が定まるので狙いをもって支援をできるようになったんですね。ここもすごく大きなメリットだなというふうに思っています。

メリット3:支援スキルが向上した

チームに支援をしたりとか支援をする内容、あとどういった種類のことを支援していくかというのが、割と属人化しがちというふうに思うんですが、ところがこのUX成熟度のモデルを使ったことで、先ほど出てきた4要因のところですね、「戦略面・文化面・プロセス面・成果面」この4つのポイントで見ることができるようになったことで、何をどう支援していけばいいのかみたいなところの一部が標準化されたなというふうに思っております。

こんな感じでUX成熟度を取り入れることは本当にメリットしかないと思っています。なので、UX成熟度の活用は本当にお勧めです。

皆さんぜひ活用していただいて、お互いの取り組みを共有できたらなというふうに思っております。

私からは以上になります。ありがとうございました。

登壇者について

小川美樹子

テクノロジー本部ユーザーファースト推進ユニット

UXリサーチャー / 人間中心設計専門家

セミナー主催者

株式会社プロダクトフォース

インタビュープラットフォーム uniiリサーチ