【タイ】「バンコクやばい」を言語化してみた

どうも、Life with Beachの武井明です。

東南アジアで活動するビジネス系日本人界隈では、必ずと言っていいほど聞く「(良い意味で)バンコクやばい」────。

最近、ベトナムの商業都市ホーチミンを見る機会が増えていたので、そろそろタイの商業都市バンコクも見ねばと思い、2024年7月の週末に弾丸でバンコクに行ってきました。

「バンコクやばい」をベトナム、東京を知る視点から紐解きます。

交通インフラがヒトとカネをまわす

週末のサイアム

今回は1日しか時間がなかったので、バンコクの中でもショッピングモールが軒を連ねるバンコク随一の商業エリア「サイアム」にフォーカス。

賑わう週末の様子を感じに土曜日に視察を実施。

バンコクの比較対象とするのはベトナムのホーチミンと我らが日本の東京。

電車が経済循環を促す血管役に

まずサイアムに限らずですが、バンコクの強さはBTSなどに代表される電車でしょう。

人の束を動かせるので、人と金の流れを作りやすくなっています。

バイクと自動車で移動の単位が粒(個人)のベトナムとは、人の動かし方のダイナミズムが違うと思いました。

(ホーチミン地下鉄開設でベトナムの状況も変わるかも?)

電車があることで「どこかに行く」という選択肢が日常にできるので、改めて交通インフラが経済に与える影響の強さを感じました。

そして、電車の利便性を相対的に高めているのが、バンコクの下道(したみち)の渋滞事情。

バンコクの朝夕の下道の渋滞はとにかくひどい。

ホテルから2キロのモール街までGrab(東南アジアのUber的サービス)移動しようとしたところ、実に1時間以上かかりました。

この交通事情がさらに電車利用を促しています。

都内を縦横無尽に走る鉄道網の構築、維持をしている日本のインフラレベルは改めて高いと感じました。

2030年代まで続く?消費都市としての成長

モールを連ねた都市開発

サイアムには無数のショッピングモールが立ち並びます。

もはやショッピングモールとショッピングモールが連結しており、大通りを渡る以外はほぼシームレスに商業施設が続きます。

立ち並ぶブランドは日本と変わらず、隙あらばスタバが入り込んでいます。

超レッドオーシャンなエリアながらも、空間と時間を取り合うための土地合戦が繰り広げられるのは、さながら戦国時代。

店舗など供給側がしのぎを削るエネルギーが需要を生み出している循環もありそうです。

消費の中心は20代

どのモールも店内は綺麗で、いる人はみんなお洒落。

半袖、短パン、サンダルのダナンスタイルはめちゃくちゃ浮きました(苦笑)。

何よりも人の数、そして若さが目立ち、道行く人の見た目はほぼ20代。

(サイアムが若者の街というのもあるかもしれません)

タイの平均年齢は38歳、バンコクの平均年齢は34歳のようですが、消費を20代が下支えしてるのは国としての安定感を感じます。

消費と市場の中心がシニア世代に移っている日本とはやはり大きな差を感じます。

経済成長のピークは2030年代まで?

一方で、実は人口ピラミッドのボリュームゾーンは40歳前後で、人口は7,000万人にも満たないのがタイ。

2040年には人口減少に転じると見られています。

旅行など外需の取り込み次第ですが(そういえば、タイにノービザでいられる日数が30→60日につい先日延びました)、2030年代に経済成長自体は頭打ちになりそうな肌感です。

その上で、人口が1億に到達し、平均年齢も30歳ほど、人口減少期が2050年からなのがベトナムと考えると、ベトナムがタイに追いつき、追い越せとなる時期もそう遠くないかも、というのが私の体感値です。

(現状は、GDPはタイが上であり、インフラレベルもベトナム・ホーチミンよりタイ・バンコクの方が高いと感じました)。

なお、物価についてはバンコクのスタバのアメリカーノのグランデで140タイバーツ(612円。値段は記憶が怪しい)。

日本が520円なので、物価差は変わらない、もしくはバンコクの方が高い、と聞くのはその通りでした。

進むデータマーケティング

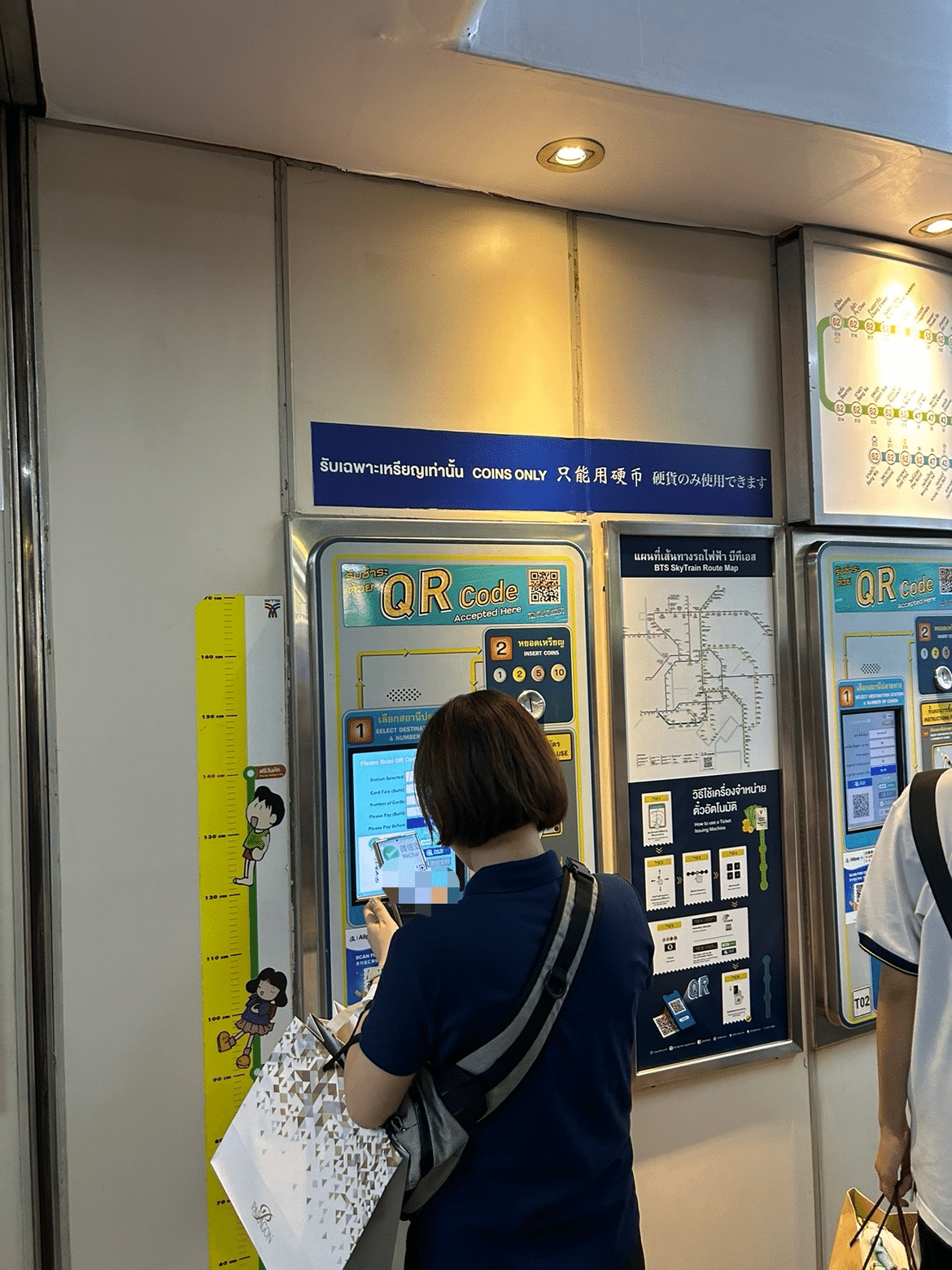

QRコードとソーシャルログイン

タイではコミュニケーションツールとしてLINEが浸透し、QRコード決済も日常化しています。キャッシュレス、データ化は日本より進んでいるかもしれません。

電車の切符もQRコードで買え、なんならクレジットカードが日本のパスモ代わりにもなります。

サイアムのモール内にはWi-Fiが引かれ、利用にはSNSでのログインやID入力が求められます。

民間の努力か、国としての政策かはわかりませんが、データドリブンな土壌が整っているのを強く感じました。

特に国籍や性別年齢がデータとして取れるのであれば、タイの人口が減少期に入った後も外需呼び込みの方策が打ちやすくなるのは強いな、と感じました。

Tiktok連動イベント

サイアムのど真ん中ではTikTok Shopがイベントを仕掛けており、出展者はQRコード決済への導線を来客者に敷いていました。

ネスレさんのネスプレッソがメインスポンサーだったのか、TikTok Shopと連動したライブ配信をしているのが印象的でした。

食欲と経済は連動する

止まぬ食欲。胃と経済のデカさは比例する

サイアムでも随一のモールである、サイアム・パラゴンで衝撃的だったのはレストランスペースの広さ。

ほぼワンフロアが様々なレストランで埋まっています。

そして、午後2-4時の食事時以外も大混雑。

もちろん、休日にモールに来たからというついで食い需要もあると思いますが、活気がすごい。

そして、日本食が多い。且つ、人気。

値段も日本と変わらず、タイ国民の舌が肥えるスピードは早そうです。

モールの周辺の高級ホテルには、バンコクの煌びやかな都市を見渡せるルーフトップバーもあり、飲食産業はまだまだ伸び盛りと言えます。

「バンコクやばい」の正体

若い世代が消費牽引する絶対的強さ

「バンコクやばい」は得てしてその“活気“を形容する言葉だと思いますが、活気強さはたしかに存在しました。

僕が感じた活気の正体───。

それを公式化すると、

[ オフラインの消費市場に出てくる人の母数 ]

×

[ その人たちの平均年齢(若さ)]

×

[ お金を使ってもまたすぐ稼げるという社会的安心感 ]

この要素が混ざり合って織りなされる経済行動とそのエネルギーが、“活気“であり、「バンコクやばい」の正体だと思いました。

日本の現状がバンコクを相対的にもやばく見せている

「バンコクやばい」はまた相対的なものです。

日本人が「やばい」と感じるのは日本のこういった現状もあるからなのでは、と思いました。

・人口減少、高齢化で進む五公五民(政策の社会主義化)。

・手取りが減る分、節約・コスパなど出費をいかに抑えるかがライフハックのトレンド。

・出世よりも副業志向で、会社単位の経済成長から個人単位の経済成長が主流へ(社会規模での経済成長感が醸成されない)。

・稼いだキャッシュは積立投資へ。

これらが重なって消費活動自体が優先順位として下がっており、ややもすればユニクロを着こなす飾らないライフスタイル=嗜好的な消費を抑えていかに自分らしさを演出するかがクール、となっている気がします。

(誤解なきようですが、ユニクロは僕も大好きで愛用しています)

ここが、QoLを上げるために商品にもサービスにも投資することが消費となっているタイ(やベトナム)との相対的な差であり、「バンコクやばい」につながる土壌なのかなと思います。

労働という短期的なキャッシュの作り方が先細りしていくからこそ消費が抑制される日本と、労働ですぐにまた稼げるから消費をしようと言う差でもあると思います。

まとめ

色々と書いてしまいましたが、日本悲観論を声高に唱えたいわけではありません。

実際、韓国企業に押され気味とはいえ、食やスキンケア分野をはじめ日本ブランドの強さを感じる瞬間もありました。

また、今回見たのもサイアムという誰もがお買い物モードで来るエリアであり、土曜日という時間性も特殊だったと思います。

私自身もバンコクは10年以上ぶり、日本と変わらない雰囲気且つベトナムよりも進んでいる現状に驚いたところもあり、実態とは違う記載もあるも思います。

そのため、今回の記事でまとめたことはあくまで局所的な瞬間を切り取り、主観で抽象化しているだけのため、一般化する要素としての適当性は強くない点をご了承頂ければ幸いです。

一方で、やはりインターネットや人から聞く二次情報よりも、五感で一次情報を感じる大切さを学びました。

弊社では、ベトナム市場を中心に東南アジアの視察からECの売上分析などなど、ライトに行える市場調査のサポートもしています。

(その後の進出サポートもしています)

ご興味ある方は筆者プロフィール欄にあるSNSかお問合せフォームまでご連絡ください。

最後に、夜のバンコクの写真を添えて締めといたします。

閲覧いただき、ありがとうございました。