【LIFESCAPESの目指す世界】BMIを用いて脳の「可塑性」を引き出し、脳卒中後リハの可能性を追求する。

こんにちは!株式会社LIFESCAPESの採用担当です。

本日は、株式会社LIFESCAPESの事業についてご紹介します。

・業界課題

・LIFESCAPESのミッション/強み

・今後の展望

についてお話しして参りますので、「医療業界の課題に貢献したい方」や「脳卒中後のリハビリの可能性を追求したい方」はぜひ最後までご覧ください。

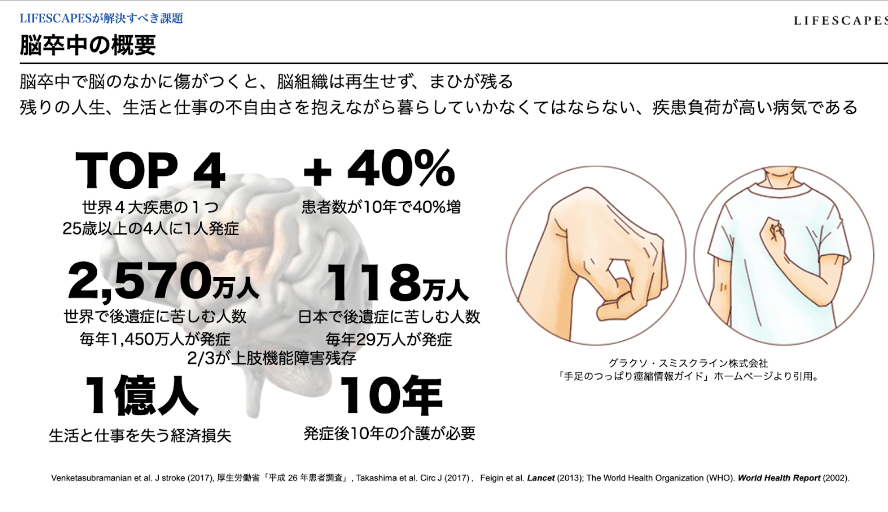

ー世界4大疾患の一つ“脳卒中”による後遺症に2570万人が苦しんでいる

統計的なところで見ると、脳卒中は世界の4大疾患の一つと言われていて、25歳以上の4人に1人が発症するような疾患です。患者数はこの10年で約40%増加しており、今後も増加が予測されています。世界では後遺症に苦しむ患者が約2500万人存在し、日本国内でも約118万人にのぼります。また、脳卒中による経済損失も大きく、患者が生活や仕事に支障をきたすことに加え、介護が必要になるケースも多いのが特徴です。

ー重度の後遺症には効果的な治療法が存在していない

脳卒中による麻痺の症状は重度・中等度・軽度に分類されます。その中の、中等度や軽度の場合、様々な既存の治療法が存在します。しかし、重度の麻痺に対しては効果的な治療法がまだ確立していないのが現状です。

実際に多くの論文でも、「従来のリハビリは軽症者を対象として設計されたものが多く、重度麻痺を対象としたエビデンスは不足している」と指摘されています。例えば、既存治療として有名なCIMTという治療法があるのですが、「中等度・軽度の患者への効果はあるが、重症者への効果は不明」とされています。

ー脳の「可塑性」を引き出して脳卒中後の麻痺を治す

LIFESCAPESのミッションは、脳の「可塑性」を引き出し、脳卒中後の麻痺を治療すること。私たちはもともと慶應義塾大学の研究室から生まれ、この脳卒中後の麻痺の回復を目指して、脳の仕組みを理解する研究を進めてきました。

例えば、脳が持つ力の一つとして「可塑性」があります。これは、脳が変化し、その変化が定着するという性質を表すキーワードです。脳は不変のものではなく、さまざまな刺激や経験により柔軟に機能が変わり、その変化が定着する特性を備えているんです。

この「可塑性」を引き出し、人間が本来持つ潜在能力を最大限に活かすことが、LIFESCAPESのミッションです。その具体的なソリューションの一つとして、BMI(ブレイン・マシン・インターフェース)という技術の開発に取り組んでいます。

BMIとは?

重度の患者の場合、外から見ても指は動かず、筋肉の反応も小さいため、開こうとしているのかどうかがわかりません。

しかし、患者が上手に手を開くイメージができたとき、脳活動には変化が生じています。このヘッドセットはその脳の活動を計測し、ソフトウェアで解析を行います。

解析の結果、脳が活性化していると判断された場合、麻痺した手に装着したロボットを動かし、指を開かせて関節運動をアシストする仕組みです。

ー科学的なエビデンスに基づいた医療機器として認められている

医療業界において、自分たちが開発する製品が正式に医療として認められることは、大きな一歩だと思っています。

世の中には多種多様な治療法が存在しますが、そのエビデンスのレベルはまちまちです。小さなベンチャー企業が、科学的なエビデンスに基づいた、世の中に必要とされている医療機器を開発するのは、ハードルがとても高い話なんです。

その中で、LIFESCAPESが開発したBMIは、今年6月に「能動型展伸・屈伸回転運動装置」として製品化して販売が開始されたばかりですが、それに関連する研究開発はすでに大学で15年以上続けられていて、多くの論文も世の中に出ています。

また、医者や脳卒中に関わる人は必ず目を通す「脳卒中治療ガイドライン」にも、「通常の訓練にBCIを使った訓練を追加することを考慮してもよい」というような記載がされています。

推奨度はまだ「C」とされているため今後上がっていくことが期待されますが、エビデンスレベルについてはすでに「高」と認められており、科学的に裏付けられた手法であることが記載されています。

この、「脳卒中治療ガイドライン」への掲載は、臨床的な意味が大きいものですが、とてもハードルが高いことです。大学で10年以上にわたって地道に研究活動を続けてきたことが認められた一つの証でもあり、LIFESCAPESの大きな強みだと思います。

ーモノを売って終わりではなく、患者さんの課題に寄り添うことをビジョンにしている

LIFESCAPESでは、「物を売って終わり」ではなく、「麻痺を治すこと」を目指し、患者さんの課題を解決するために寄り添うことをビジョンとしています。

もともと重度の麻痺を持つ方々は「廃用手」とされ、医師から「右手は使えないので、左手で生活してください」と告げられ、機能回復を諦めざるを得ない状況でした。しかし、BMIを使用することで、重度の麻痺が中等度に改善されると、既存の治療法を活用したリハビリが可能になり、機能回復が進んでいくことが研究によって示されています。

私たちのゴールは、「BMIと他の治療法を組み合わせることで、諦めなければならなかった手を再び使える手に回復させること」です。そして、結果的に、日常生活や趣味を再開したり、職場への復帰など、失った生活の一部を取り戻せる社会を実現したいと考えています。

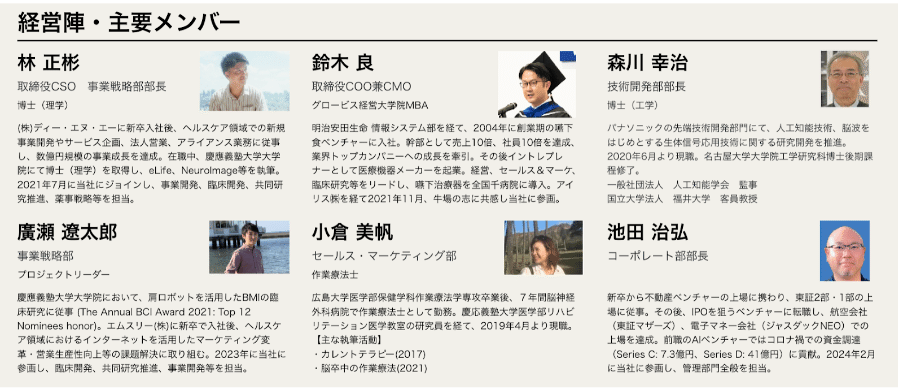

ー様々な分野のスペシャリストが揃った組織

慶應義塾大学の研究室発のスタートアップということで、もともとBMIの研究をやっていたメンバーはもちろん、大学病院の研究員として治験を推進してきた作業療法士や、臨床経験のある理学療法士、ビジネスサイドでは、医療業界で経営をリードしていたメンバーなど、それぞれが強みを持ったメンバーが揃っています。

ー海外展開も視野に

「海外展開が必要」というのは、多くの方が共通して持っている印象だと思います。実際、LIFESCAPESでも海外展開を目指していて、最近では少しずつ成果も現れてきている状況です。

例えば、ASEANを中心に販売に向けた準備を進めたりしています。

ー2030年までにBMIが当たり前の世界になっていることを目指して

成長戦略として、4段階のステップを考えています。

まず、第1段階が「BMIの臨床現場への普及」です。

こちらは既に発売済みの製品の成長をしっかり進め、医療現場におけるBMIの認知度を高めることを目指しています。

第2段階として、現行の機器は高額であるため、導入できる病院が限られます。

そのため、より手軽に使用できる、コストを抑えた製品の開発を進めています。こちらは基本的には、医療機関での使用するモノですが、将来的には在宅での利用も視野に入れています。

第3段階は、これらの製品を海外に輸出・展開していくことです。

最後に、第4段階として、医療機器業界特有の課題である「保険償還の取得」を目指します。保険償還がされることで、「BMI治療で1回何点」というように保険適用が可能になり、導入の経済的理由が明確になります。

これにより、さらに普及を促進できると考えています。

2030年頃までには、上記の成長を通じて、BMIが医療現場で「当たり前」になっている世界を実現したいですね。