実録)Slack DM比率の下げ方、オープンな社風を目指したULURUの取り組み

こんにちは、株式会社うるる 取締役の長屋です。

今週も、妻と子と猫と楽しく暮らしています。

娘も私も、梅雨の時期は、キャンプの天気が気になって仕方がありません。

当社のコミュニケーションツールは

メール → Chatwork → Slack

と変遷を重ねてきました。

最終的にSlackに落ち着いている理由は様々ありますが、本日は「オープンな社風を目指して、Slack DM と格闘した日々」をご紹介してみたいと思います。

DM比率の変遷、どう推移してきたか?

弊社のSlack利用は草の根的にスタートして、2020年にオフィシャルなコミュニケーションツールへ昇格しました。以下は「アクティブメンバー数」の推移グラフですが、オフィシャル化以降、増加も本格化しています。

グラフを見ると、2019年から増加トレンドが開始されているように見えますので、オフィシャル化はもう1年前倒しすべきだったと反省しています。

オフィシャル化とともに、Slack上で行われるコミュニケーションをできるだけオープンにしていく取り組みも本格化させていきました。理由は後述しますが、中でも「DM率(会話が行われている場所がダイレクトメッセージである割合)」に着目して改善を実施しています。

以下は「メッセージが読まれている場所」の推移グラフですが、狙い通りDM率が右肩下がりになってとてもハッピーです。(ドヤッw)

ダイレクトメッセージ(DM)に着目した理由は、オープンコミュニケーションを目指したためですが、「DMの罠」を防ぎたいのも1つの理由だったりします。

私が勝手に名付けて呼んでる「DMの罠」は、以下のようなものです。DMは個人間のメッセージなので参加者以外に見えず、後から参加者を追加できない特徴があります。これがチームが協働してワークすることを妨げる可能性を秘めていると私は思っています。

何度も説明するのが面倒という問題

DMでまた同じ質問が来た...。また説明しないと。

周りから仕事が見えない問題

二人はDMで相談しながら仕事。一方で先輩や上司は「忙しそうだが、何やってるのだろうか?」「何に困っているのか?分からない...」と感じている。

同じ悩みを持つ人を救えない問題

新しく入社したAさん。文房具が欲しくてSlackで過去を検索したけど何もヒットしない。というわけで、質問します!

もちろんDMはとても便利ですし、無くてはならない機能です。

「個人がチャンネルとDMをうまく使いこなす」ことができると、働きやすい会社に繋がるだろうな〜と私は思っています。

現状と目標、そして取り組む理由

現状のオープン度合い

弊社の現状は以下のとおりです。

改善が進んできた実感はありますが、まだまだ改善できそうです。

ちょうど、Slack社の方とお話する機会に恵まれましたので、お聞きしたコメントも共有させてください。結果、「まだまだ改善できそう」は正しそうです!

・そこまで悪い数値ではない。オープンな社風と言えるレベル

・もちろん中には、閲覧・投稿ともに 90% を超える企業もある

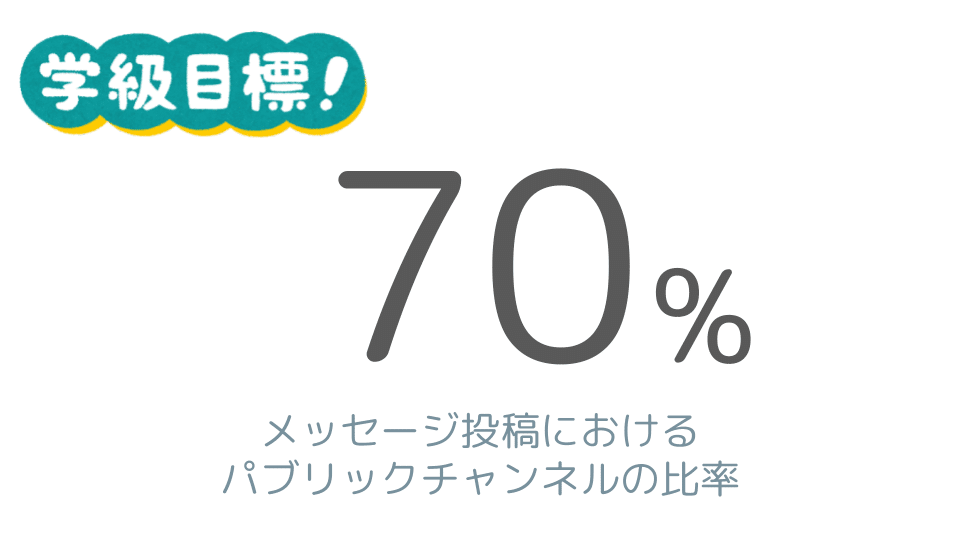

数値目標

弊社では目先の目標を下記のように設定しています。

これは Slack 社が提供するコンテンツ「Slack の基本 (パート 3): コミュニケーションと文化」の中で、以下の記載があったためです。2016年時点にSlack社が公表したコンテンツなので、すでに古い情報かもしれませんが、1つの目安にはなると思い設定しました。

Slack は組織の風通しがよくなるように設計されています。そのため、基本的にコミュニケーションは可能な限りパブリックチャンネルで行うことをおすすめします。

Slack 社内のチームでは毎週 1 万件のメッセージを送信していますが、最近の集計によると 70% がパブリックチャンネル、28% がプライベートチャンネルでポストされており、ダイレクトメッセージはわずか 2% でした。

我々も風通しの良い組織を目指していますので、この目標を達成すべく、試行錯誤を続けていくつもりです。

なぜオープンな社風を目指すのか?

オープンな社風って何なんでしょう?

風通しの良い組織って何なんでしょう?

この問いを明確にしながら、我々は改善を開始していきました。

個人ごとにゴール像が異なりやすい言葉なので、共通認識を持つことは非常に大切なポイントだと思います。

我々は「オープンな社風 = 徹底的に情報共有 = 透明性が高い」という定義を行い、手段としてオープンコミュニケーションの活用に取り組んでいます。

オープンコミュニケーションの重要さは、サイボウズさんの「オープンコミュニケーションってそもそもなんで大事なの?──Slack CEOと情報共有について考えた」が分かりやすいです。

透明性とチームの連携は表裏一体です。もし関係者が同一の情報にアクセスできなければ、一緒に仕事をするうえで支障が出てきますよね。共通目的のために各自のアクションを設定するには、情報を共有しなくてはなりません。

さらにチームの連携が一定期間続けば、組織の目的達成度と敏捷性が高められます。

金言に満ちた素晴らしい対談を、大いに参考にさせて頂きました。

情報がしっかり共有されることで、目標が共通化し、ベクトルが揃い、各現場の意思決定がスムーズにスピーディーに行われる組織を、我々も目指していきたいです!

透明性の重要さは、LayerXさんの「開発爆速化を支える経営会議や週次定例の方法論 〜LayerXの透明性への取り組みについて〜」が素晴らしかったです。

透明性はなぜ重要かと言われれば、端的には自律分散的組織作りのためとなるのかと考えています。それぞれの組織が独立して、しかも組織全体から見て正しい意思決定を自律的に行うためには、同じ情報が共有され、さらにその情報を同じ土台の上で構造化し咀嚼できる必要があります。

そして速度を優先する組織では、それぞれが独立して意思決定することが多く発生します。正しい意思決定が行われるには、先の透明性を意識した土壌の上で「今我々はこういう方角を向いていて、このような事柄を重視する」という戦略とそれを支える根拠を一人ひとりが理解できることが重要です。背景知識が共通であることで、何を作るか、何を作らないかについて、それぞれのチームや一人ひとりのメンバーが安心して、自信を持って判断できます。

私も透明性はビジネスの最前線で意思決定を行う仲間にとって、本当に重要な要素だと痛感しています。同じビジョンを目指しながら、各現場が自律的にそれぞれ意思決定を進める。そんな組織を目指したいと思います。

実は私、過去に「情報共有が足りてない!」とお叱りを受けたことがあります。

仕事をしていて「情報が足りなくて、意思決定できない」という事態は起こりえます。時にはリスクを取りながら前進するしか無い時もあります。しかしながら「もし、その情報がただの共有漏れで知らないだけだとしたら...」、フラストレーションしか溜まらないですね...。

というわけで、お叱りは私にとってとても良い教訓となっています。

そして、私だけでなく、会社全体でこういう事象を減らしたいと強く思うようになりました。

蛇足ですが、政治的な組織出身の情シスマネージャーKさんからは、以下のようなコメントをもらいました。弊社はもっと頑張れそう、かつ、華麗に発破をかけられたので、引き続き前向きに取り組んでいきたいと思います!

職位が上の人に対して、ネガティブな意見なんてマジでタブーでした…。

これを言える土台があって始めて、オープン化が行えるかな。

社風がオープンで、オープンコミュニケーションできる土壌があるULURUは、もっともっとやれるはずですね!

というわけで、がんばってください(笑

効果的だと感じた施策

共通認識づくり、ルールづくり

オープンな社風を作りたいんだ!

DM比率を下げたいんだ!

と、ただアピールしただけでは、会社は変わりません。

目標が共有できていないし、目指す理由もやり方も不明。当然、人も組織も動きません。

そこで、まず取り組んだことは共通認識づくりです。

弊社には以下3種類のドキュメントが存在していて、不定期に共有しています。

オープンな社風を目指す理由

Slack 利用ガイドライン

Slack利用のヒントと心がけ

以下、私の考える大事なポイントだけ、簡単にご紹介させていただきます。

オープンな社風を目指す理由

目指す理由 (Why) を明確にしなければ、人は共感してくれないし、動いてくれませんね。また、オープンコミュニケーションは目的ではなく手段です。

我々ULURUは、「カルチャーを大事にし、カルチャードリブンで成長を目指す会社」を標榜してましたので、カルチャーから逆算して Why を設定することにしました。

そしてもちろん、カルチャーはビジョン達成のための土台です!

オープンな社風(透明性)を目指す理由

透明性が高い = 連携が深まる → より強固な一枚岩になれる

→ 透明性は、我々のカルチャーも強くしてくれる

Slack 利用ガイドライン

情報をオープンにするということは、オープンにすべきでない情報(関係者に限る情報)を決めることが重要です。オープンにすることが難しい情報は確実に存在し、これらをパブリックチャンネルで話すことは避けなければなりません。

線引は各社で異なると思いますが、以下は弊社の「オープンにすべきでない情報の定義」です。

・個人情報/プライバシー情報

・人事情報/労務情報(異動、退職、給与、人事評価 等)

・組織マネジメント上の対話(面談記録、1on1に付随する会話、人前では怒らない 等)

・開示前の財務情報(業績予測、M&A、重大なインシデント 等)

・監査情報

・機密性の高い情報(ID/Password 等の認証情報 等)

Slack利用のヒントと心がけ

ガイドラインはなかなか読み込んでもらえないものですし、読んだだけでは活用できないとも思います。というわけで、共通認識づくりと、便利な使い方を学ぶために、利用の手引き的なドキュメントを作りました。

人によって感覚が異なる以下を明文化できたのは、良かったなと感じています。

・できるだけ邪魔しない。通知のマナー

・全体通知がなくとも、本当に読んでもらえるのか?

・勤務時間外の即レスは期待できない

・気遣いのメンション外しに意味はあるか?

・定期投稿は便利。だけど見直しも必要

・Slackは情報を蓄積する場所ではない

データを元にインタビュー、改善の後押し

Slack アナリティクスページのメンバーから、CSVでデータをダウンロードできるのをご存知でしょうか?

メンバーが投稿したメッセージの数

メンバーによってチャンネルに投稿されたメッセージの数

この2つのデータを得ることができるので、結果的にDMに投稿したメッセージ数を推定することが可能です。

推定)DMメッセージ数

推定)DM投稿比率

我々は、DMの数と率に着目して、気になるメンバーにヒアリングをお願いし、状況をお聞きしながら改善を後押ししてきました。とても地道な活動ですが、毎月繰り返すことで、徐々に効果が出てきた実感があります。

取り組みの中で確認した、DMを使う印象的な理由を3つご紹介します。

会社で隣の席の方に質問するような内容はDMを使う

関係部門の方々もチャンネルに居るので、おいそれと本音に近い会話ができない(以前、誤解からクレームを言われたことがある)。だからDMを使う

メンバーを惑わせないために、リーダーで事前協議をするためにDMを使う

どれもパブリックチャンネルに移行するメリットを感じる事例で、ぜひすぐ移行してほしいと感じましたが、ヒアリングでは決して指示しない、後押しや促しに徹するのみと決めていたので、それぞれ対話により前進させていきました。

結果的にすべてパブリックチャンネル化されていきますが、彼らを動かした原動力は以下のメリットとデメリットであったように感じています。

会話が見えるメリット

お互いに助け合える

他の人にも役立つ

検討段階から見せることで納得性と成長の機会

会話が見えないデメリット

困っていてもサポートできない

見えないから評価もできない

今後の課題と対策

利用頻度が低い機能の活用

Slack社の方とお話する中で、2つの機能(検索、アプリ)の利用頻度が低いことが分かりました。どちらも非常に便利な機能ですので、活用を促す取り組みを開始していく予定です。

特にSlackの検索機能は非常に強力で、検索モディファイア(演算子)を活用することで、必要な情報にたどり着くことを大きく助けてくれると感じます。コミュニケーションの情報量は膨大ですので、検索ノウハウの習得は業務効率に影響します。

新しい習慣を手に入れ、スタッフの皆さんに大いに活躍頂きたいです!

パブリックチャンネルの比率を5%up

目標である「メッセージ投稿におけるパブリックチャンネルの比率 = 70%」を目指して、さらに 5% 比率を向上させることは私にとって非常に重要なトピックです。

これまでの施策を定期的に繰り返すだけでなく、今まで以上に「意義を伝える努力」が必要だと思っています。定期的な周知だけでは難しいと感じていますので、草の根的な活動を開始することを検討中です。

具体的には「入社時のオンボーディングで、オープンな社風を目指す意義をしっかり伝える時間をもらう」というアイデアを持っています。濃度高く伝えられる可能性が高いだけでなく、続けていけば必ず伝わった人が多数派になる施策です。(地道だけど確実な)

チームの理解を得ながら、共に取り組んでみたいと思っています。

しかしながら、これだけで足りているのか? 正直わかりません...。

もっと早く向上させる方法があるのか? 本当にわかりません...。

もし、オススメの施策やアイデアなどをお持ちの方がいれば、是非おしえてください。

Twitterでも、noteのコメントでも、泣いて喜びます(涙

まとめ

まだ表出した結果がないので「はず」ばかりで恐縮ですが、私はこんな学びを持ちつつ、引き続き行動していこうと思っています。

Slack DM比率はコツコツ努力すれば下げられる

DM比率の低下は、オープンコミュニケーションの実現に繋がる(はず)

企業の透明性が高まり、スピーディーな意思決定に繋がる(はず)

結果、オープンな社風が実現され、ビジョン達成に繋がる(はず)

「現場の最前線から経営まで情報共有があまねく行われることで、最前線で素早く正しい意思決定が繰り返される組織」を想像すると、ワクワクが止まりません。

というわけで、今日も仲間と一緒にイキイキ頑張ります。