王様の愛したザリ刺繍

© 2021 Liem. All Rights Reserved.

コルカタのバス通りで見かけた小さな工房。数名の男性が集まって、一心不乱に一点を見つめている。気になったが、その工房の前でバスを降りる機会はなかった。

ある日、急な雨に降られて周りを見渡したところ、あの工房が目に入った。

雨宿りしても良いかと尋ねると、ひとりの男性がこちらを一瞥し、「どうぞ」と、一言発して、また黙々と作業を始めた。

目の前には、美しい紫色のサリー。そこに大柄な男性たちが、美しい金の刺繍を施していた。

――ザリ刺繍だ!

写真をとっても良いか尋ねると、今度は言葉すら返さず、軽く頷いただけだった。

ザリ刺繍は、紀元前1700年のインドで確認されている。しかし、最もザリ刺繍が有名になったのは、ムガル帝国の時代の半ば。ちょうどアクバルが治めた17世紀の頃である。アクバルは文学や音楽、絵画など芸術を愛した帝王。私たちがよく知るインドの古典音楽や細密画(ミニアチュール)、建造物は、この時代に発展したものである。この頃のムガル帝国は、イスラーム帝国の中で最も栄えており、経済史研究者のアンガス・マディソン氏によると世界の国内総生産(GDP)の約25%を占めるほど富んだ帝国であり、当時の大清帝国と双璧をなしていたそうだ。当然、芸術や文化を発展、保護する資金も潤沢にあっただろう。アクバルの図書館にあった絵画などは、ファテープルシークリーの建設費用の三倍以上の価値があったというから、その熱の入れようは半端ではない。

その頃、インドのムガル帝国には、中央アジアやペルシアから、文学や音楽、工芸品が集まった。当時の君主や富裕層は、自ら工房(karkhana)をつくっては、そこに職人を集め、モスリン、武器、絵画、宝飾品、そして、刺繍を作らせていた。ザリ刺繍の「ザリ(zari)」という言葉も、もともとはペルシア語で「金」を意味するザリン(zarin)からきており、ザルドジ(zar=金、dozi=縫う)と呼ばれている。

ザリ刺繍は19世紀の北インドで流行し、今でも博物館に行くと美しいザリ刺繍が施されたコート(choga)を見ることができる。

かつては本物の金や銀を施していたそうだ。糸状にするには、金や銀を平らにのばして、絹糸に巻き付けて縫ったのだとか。今はそのような高価なものに出会う機会はなく、銅などを混ぜて、より安価で軽い素材に代わっている。

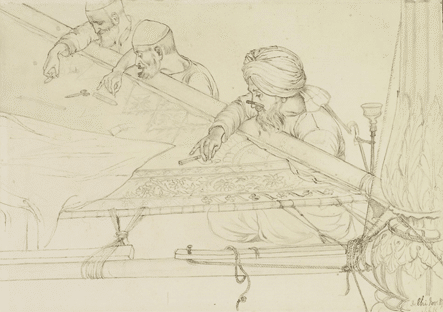

素材は変わったが、その手法は昔と変わらない。1870年に描かれたスケッチブックは、目の前の職人を描いたのではないかと思えるほど、まったく同じ光景であったことを証明している。

インドの王様たちが愛したザリ刺繍。

残念ながら、現代のザリ刺繍職人の境遇は厳しい。ザリ刺繍で生計を立てるのは難しく、児童労働の温床になっている。ある新聞記事で紹介されている10歳の少年は、毎日14時間働いて、もらえる給与は1日70ルピー。彼らは前払いで給与を受け取っており、いわば、借金を背負って、朝晩構わず、薄暗い部屋で刺繍をほどこすよう半ば強制労働をさせられている(The Hindu, 2011年10月9日付)。当然、視力は悪化し、手指も傷だらけだ。同じ境遇にあるザリ刺繍職人の子供たちは、インドだけでも何十万人にも及ぶといわれている。

息を殺して、せわしなく動く職人たちの指先。

雨にけぶって、濃紫のサリーは、いよいよ鮮やかに見え、そこに光る金糸は、ギラリと私の心に刺さった。