JR石北本線のなりたち

みなさんこんにちは。リーブルです。

今日はよほどの鉄オタにしかついていけない話題です。他の皆さんのことは遠慮なく置いてけぼりにします。(申し訳程度に優しめに書いてみようとは思いますが)

それではよろしくお願いします。

で、皆さん。北海道にあるJR石北本線ってご存知でしょうか?

札幌を通っていないので、北海道民でもその名を知らない人の方が多いかもしれません。

ただ、特急オホーツクや特急大雪ならご存知でしょうか?網走行の特急ですね。

その特急が走る、旭川から網走を結ぶ鉄道路線が石北本線です。

そんな石北本線なんですが、山岳地でもない途中駅でスイッチバックがあることをはじめ、なかなかに奇妙な路線です。

それは、石北本線の成り立ちに由来します。

石北本線は複数の路線が組み合わさってできた路線なのです。

どう組み合わさってできたのか?

ネットをお散歩すればたくさん情報はありますが、どれも文字情報ばかりで、正直鉄オタの私が読んでもあまり理解できません。

そこで、図解をすれば分かるんじゃないか?ということで書いてみたのがこの記事になります。

それでは本題に参りましょう。

ちなみに作成した図についてですが、独断と偏見でこの話に関わりが強そうな路線だけ書き込んでいますので、逆に言うと書かれていない路線があります。自分が把握しているだけでも留萌本線とか、そこらじゅうにあった簡易軌道がそうですね。その割にあんまり関係ないのに書かれている路線もあったりするので、あまり深く考えてはいけません。

あと路線や駅の位置は割とアバウトなので、精度はあまり良くありません。

その点はご容赦ください。

はじまり

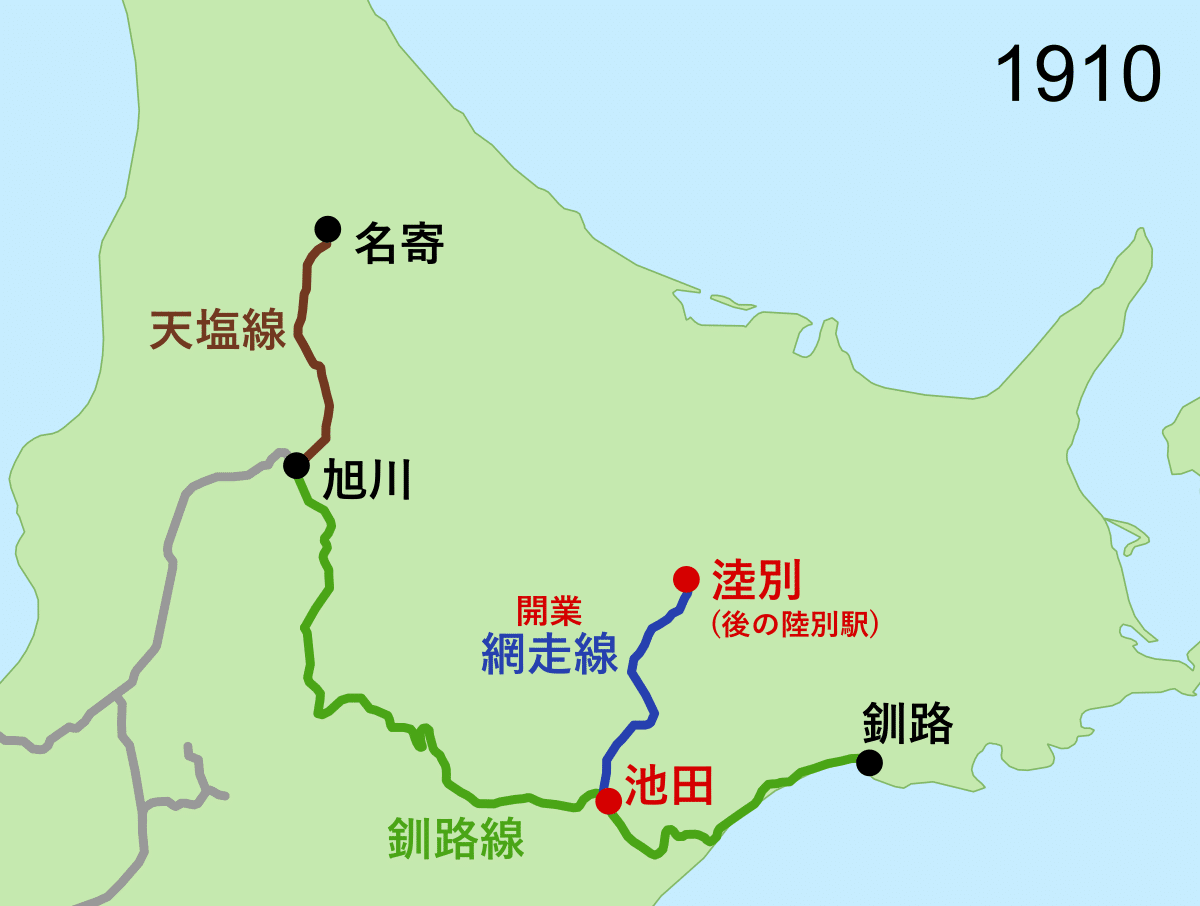

まずは1909年までの路線図。のちの根室本線となる釧路線と、のちの宗谷本線となる天塩線がありました。旭川駅は函館本線もあり、100年以上前の時点ですでに3路線のターミナル駅だったわけですね。

なお、現在富良野線となっている旭川-富良野間は当時は釧路線の一部でした。

網走線開業

これまでオホーツク海側に全く線路がありませんでしたが、1910年になると網走線が開業します。ただし、この時点では後の陸別駅となる淕別駅まで。

路線名にもなっている網走へ向けて、網走線は延伸を続けます。

翌1911年には網走線はさらに野付牛(現在の北見駅)まで延伸します。

また、天塩線は恩根内まで延伸します。

石北本線の原型が現れはじめる

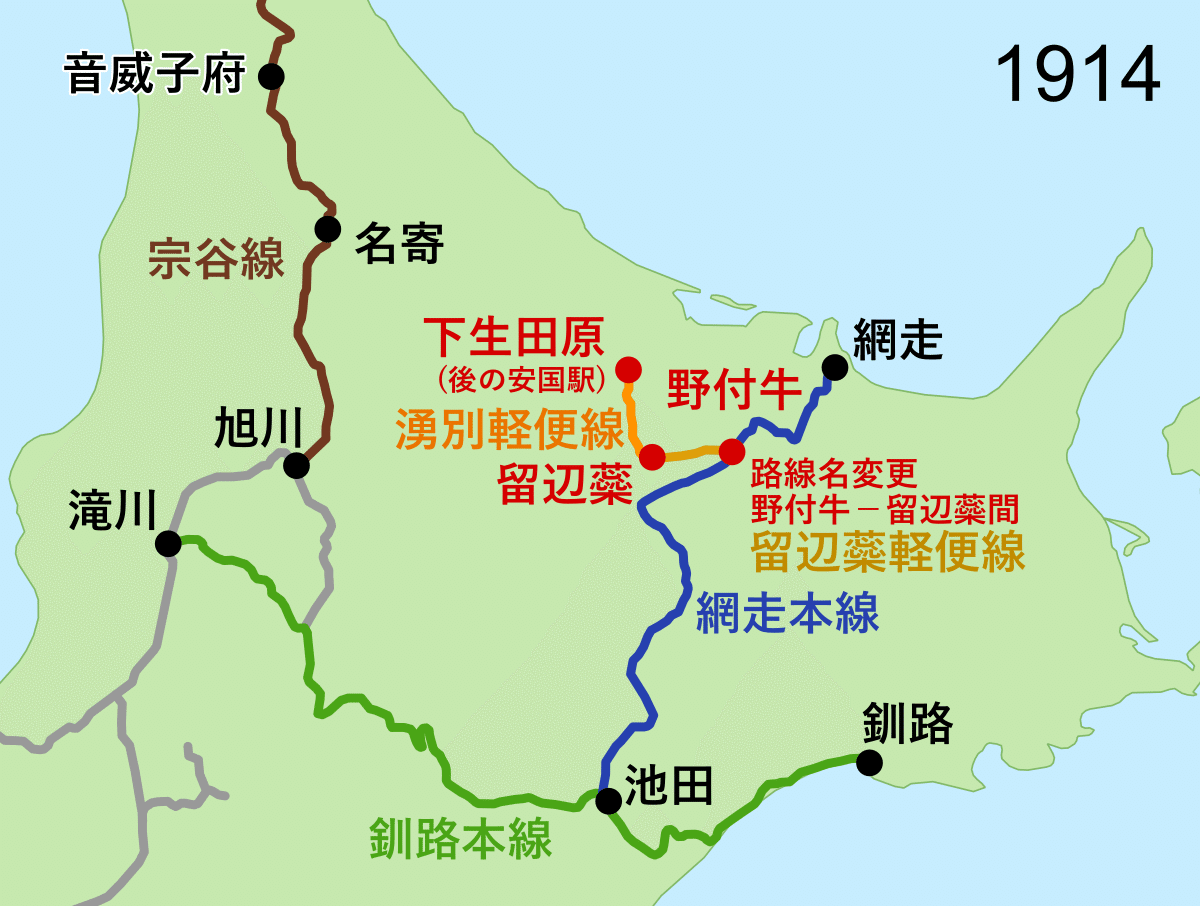

1912年、網走線がついに網走に到達します。それと同時に「網走本線」へと路線名を変え、路線としての格が上がった形となります。

網走線の最初の部分開業が1910年でしたので、わずか3年で計画を達成しています。この時代の鉄道がいかに重要な交通インフラであったか伺い知れます。

なお、この時の延伸区間である野付牛~網走は、今では石北本線の一部です。

そして野付牛から西に向かって、湧別軽便線が開業します。ただし、留辺蘂までの部分開業で、湧別はまだまだ先です。ここも現在は石北本線の一部となっています。

1912年はこうして現・石北本線となる路線が2区間も開通しています。これが石北本線誕生の瞬間と言っても良いかもしれません。

また、天塩線も音威子府駅まで延伸し、路線名が宗谷線に変わります。

この時代、札幌から網走へ鉄道で行くには、まず函館本線で旭川まで行き、続いて現在の富良野線と根室本線である釧路線を通って池田まで行き、池田からさらに乗り換えて後の池北線と石北本線である網走線を行く必要がありました。

当時の列車の速度や本数を考慮すれば、一日がかりの旅ではないでしょうか。

しかし、当時は当然自動車も立派な道路も無く、船も特に冬季になるとオホーツク海側には流氷が流れ込むことで使えなくなります。一日がかりの旅だったとしても、疲れることなく、野生動物に襲われることもなく、船と比べれば季節や天候に左右されずに移動することもでき、非常に画期的だったことでしょう。

短絡線建設の時代へ

石北本線とはあまり関係の無い部分になりますが、1913年になると釧路線は滝川~下富良野(現在の富良野駅)を通る短絡ルートが開通し、旭川~下富良野間は富良野線と名称が変わります。また、釧路線は釧路本線へと名称が変わります。

少しでも早く他の街へと移動するために、今後他の路線もこういった短絡ルートが作られていきます。

1914年になると、湧別軽便線が留辺蘂から先、下生田原(現在の安国駅)へ延伸します。

この時、湧別軽便線のうち野付牛~留辺蘂は留辺蘂軽便線へと名称が変わります。これの意図がいまいち分からないのですが、利用客から見て行先が分かりやすい路線名としたのでしょうか?

1915年には湧別軽便線が社名淵(後の開盛駅)へ延伸します。湧別町まではあとは川一本越えるだけのところなんですが、1915年時点ではギリギリ湧別へたどり着けませんでした。残念。

なお、この時に現在の石北本線のスイッチバック駅となる遠軽駅が開業しています。

1916年、ついに湧別軽便線が下湧別へ到達します。

その際、留辺蘂軽便線が再び湧別軽便線へ統合されます。

結果的に2年ちょっとしか留辺蘂軽便線を名乗っていなかったことになりますが、ますます留辺蘂軽便線へ改称していた意図がよく分かりません。

なお、湧別軽便線は現在のJR在来線より2本のレールの間隔(軌間)が狭い、名前通りの軽便線規格でしたが、この年に現在と同じ軌間1067ミリへ更新されます。

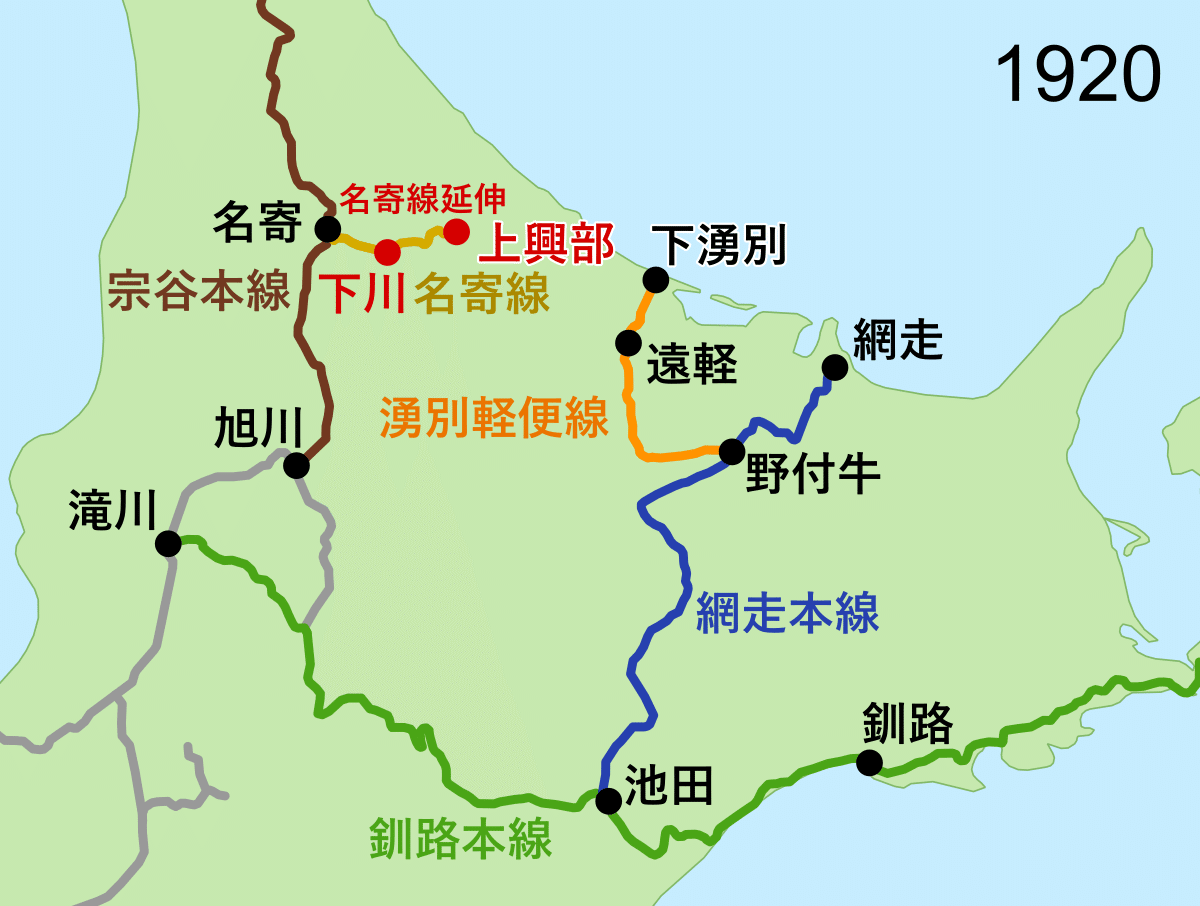

1919年になると、名寄から遠軽の方に向かって名寄線が伸び始めます。

網走行ルートの短絡線なのか、それとも純粋にこの周辺の町村へ鉄道を通すためなのか、そのへんの真意は把握していません。

なお、名寄線が支線として開通したためか宗谷線は宗谷本線へと名前を変えます。

1920年、名寄線がさらに延伸します。

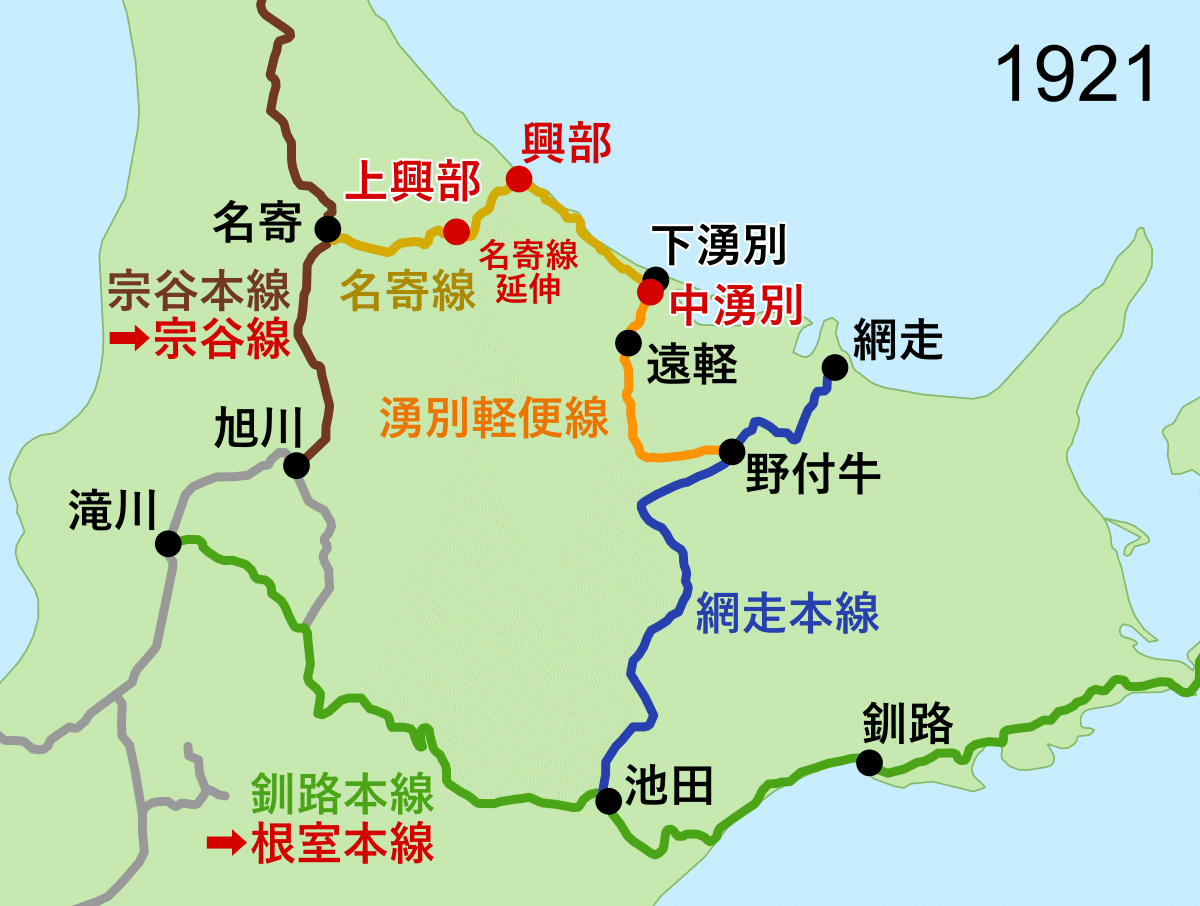

1921年、遠軽側からも中湧別を起点として名寄東線が開通し、それに伴い名寄線も名寄西線へ名前を変えていましたが、同年内に2路線が繋がり、1年経たない間に再び名寄線となりました。凄まじい勢いです。

また、釧路本線は根室まで到達し、根室本線へと名称を変えます。ところどころルート変更はされていきますが、現在まで残る根室本線の完成です。

そして謎なことに、宗谷本線は宗谷線へと再び名前が変わります。この改称は本当に意図が分かりません。どなたかご存知でしょうか?

名寄線が全通したことにより、道北から網走へのアクセスが劇的に改善したと見られます。それまでは宗谷線→富良野線→根室本線→網走本線を通っていたわけですが、時間も距離もおそらく半分以下になっていることでしょう。

網走まで行かずとも、陸に取り囲まれている道北から港への最短ルートができたわけです。北海道内のみならず、日本各地へのアクセスも改善したことでしょう。

一方、札幌~網走間のアクセスはおそらく従来通りのルートが早いのではないかと思います。

こうして道内主要都市間のアクセスが改善されてきたわけですが、旭川~網走間を直線的に結ぶルートは未だありませんでした。

これは直線上に険しい山があり、難工事となるためです。

しかし1922年、ついにこの難所を乗り越える最短ルートが開通へ向けて動き出します。

その第一歩として、新旭川~愛別間に石北線が開通。

また、湧別軽便線は湧別線へと改称します。

湧別線は先述の通り1916年の時点で軽便線の規格ではなくなっていましたが、6年経って名実ともに一般の路線となったわけです。

そして前年に宗谷本線から改称していた宗谷線は再び宗谷本線へ改称。これに関しては本当に何がしたいのかよく分からなくなっています。

一応、この年に宗谷本線は現在とは違う天北線ルート経由ではありますが稚内まで到達していますので、それが一因かとは思いますが。

1923年、石北線は愛別から上川へ延伸します。石北線の延伸開業はこの後しばらく足踏み状態となり、いかにも難所へ差し掛かっているのがうかがえます。

名寄線は枝線の渚滑線が開業したのに伴い名寄本線へと改称されます。

なお、石北本線とは関係の無い部分になりますが、稚内から当時日本領であった樺太の大泊へ行く稚泊航路が開業しています。宗谷本線は北海道民から見たらどうなのかは置いておいて、日本国として非常に重要な路線となったことと思います。

石北線が難所に差し掛かる中、今度は網走本線が延伸を始めます。

現在の釧網本線となる区間のうち、網走~北浜間が開業します。

翌1925年には現在の知床斜里駅となる斜里駅へ延伸。

1927年、久々に石北線に動きが。これまで西側から東に向かって工事をしていましたが、東側の遠軽からも西に向かって伸び始めます。

遠軽側は遠軽~丸瀬布までが石北東線として新規開業し、これに伴い石北線は石北西線へと改称されます。いよいよ旭川から遠軽まで繋がる未来が見えてきたようです。

また、釧路からは斜里の方に向かって現在の釧網本線となる釧網線が新規開業します。まずは途中の標茶まで。

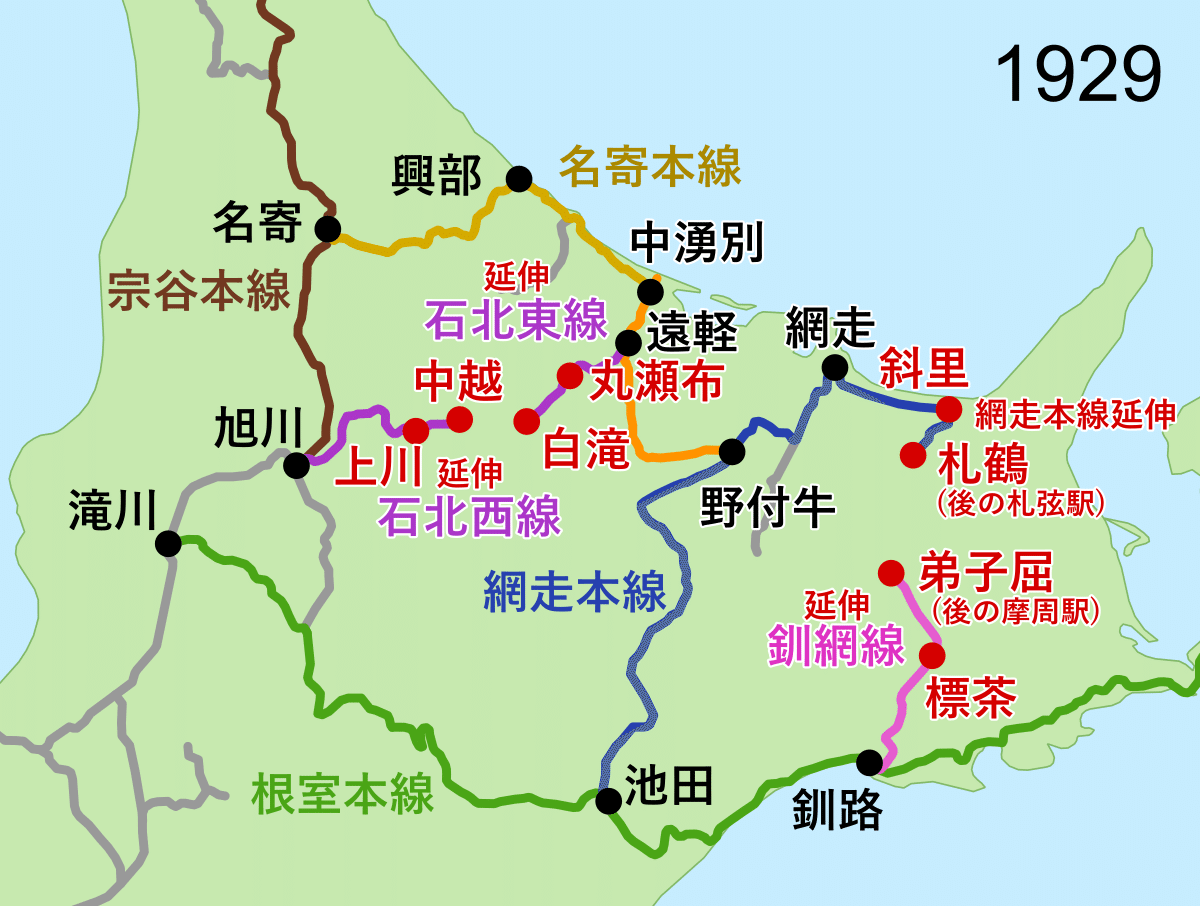

1929年。あまりにもあちこちでいろいろありすぎて散らかっています。一応頑張りましたが、分かりやすい図だとは私自身も思っていません。

石北西線は1923年以来、6年ぶりとなる延伸。上川~中越が延伸開業しました。これまであちこちで毎年のように延伸や開業をしていたのを考えると、相当な難工事だったことが伺えます。

石北東線も丸瀬布から白滝に向けて延伸。石北線が大きく動きだします。とはいえ、残った中越~白滝がさらに難工事なわけですが…

地図上ではあとちょっとのところでずっと繋がらないさまは、当時の人々からするともどかしかったことでしょう。

また、網走本線は斜里~札鶴(現在の札弦駅)が延伸開業。結果的に網走本線としてはこれが最後の延伸となります。

釧網線は標茶~弟子屈(後の摩周駅)が延伸開業。

北海道の「鉄道」が「鉄道網」となる未来が見え始めています。

石北線は中越~白滝の山越えでしばらく足踏みとなります。

一方、釧網線は弟子屈~川湯(後の川湯温泉駅)まで延伸開業。

前年に比べると少々地味な動きです。

1931年、釧網線がさらに延伸し、網走本線の札鶴と繋がります。

これに伴い路線の整理が行われ、網走本線だった網走~札鶴が釧網線に編入されます。

結果として、網走本線は北浜へ延伸した1924年より前の姿に戻りました。

道東・道北 主要鉄道網の完成

1932年、ついに石北線が一つになります。1929年から続いていた中越~白滝の延伸が完了したのです。

1922年の新旭川~愛別開業から数えておよそ10年。毎年のように新規開業・延伸開業を繰り返すこの時代において、10年というのは非常に重みのあることだと思います。また、これに伴い「湧別線」の名称が消滅します。

野付牛~遠軽は石北線に編入、残る遠軽~下湧別は名寄本線となります。

こうして、旭川~遠軽の最短経路が開通。こうして道北・道東の主要な鉄道網は完成に至ったと言えるでしょう。

こうして完成に至った各路線のその後の動きをまとめます。

1942年に野付牛駅が現在の名称である北見駅に改称。

1961年、石北線は網走本線の北見~網走を編入し、旭川~網走を結ぶ路線となります。これに伴い石北本線へと改称され、名実共に北海道の主要幹線となりました。

一方、網走行幹線としての役目を石北本線に譲った網走本線は、池田~北見を結ぶ「池北線」と改称されました。

また、釧網線は1936年に後の標津線となる計根別線が開業したことにより、枝線ができたことになりますので、これによって釧網本線へと改称されました。

その他、遠軽~網走には石北本線の同区間の短絡線として湧網線が建設されましたが、このあたりで特に大きい都市である北見市を通らないルートであったためか、結局主要幹線としての役目は石北本線が担い続け、後に湧網線は廃止されてしまいます。

おわりに

こうして図としてまとめてみて、今まで情報はあるのに全く想像がつかずに自分の中で謎のままだった石北本線の成り立ちがしっかり理解できました。

また、鉄道網が張り巡らされていく様子から、北海道の発展の様子までも見え隠れし、そしてその過程にあった困難も伺い知れました。

今回取り上げた路線の中には、すでに廃止されたものもありますし、現役ではあるものの存続が危うい路線だらけです。

こうして先人たちの努力の様子を見て、「廃止するなんてもってのほかだ!」と言う人もいますが、私はこうして先人たちの努力を見てなお、不要となったのならば廃止は当然だと思っています。

こうして見てもお分かりと思いますが、北海道の鉄道も100年ほどの歴史があります。

皆さん、身の回りに100年前のものがどれだけありますか?ほとんど無いんじゃないでしょうか。

より便利なものが現れたら、そっちに移行して古いものは消える。それが世の中の当たり前。地方の鉄道はそんな当たり前から外れた数少ない存在です。

確かに先人の努力を思えば心が痛むところもありますが、豊かな街を作るために先人たちは努力をしたわけです。

今、鉄道よりも便利で使いやすい新しい交通があるのならば。そんな、鉄道を否定するようなものが生まれてくる未来を作るために先人たちは努力をしてきたとも言えます。

鉄道だって、かつてあった駅逓所を廃止した存在と言えますからね。先人が作ったものを大切にするならば、駅逓所が残っていないことこそ先人に対して失礼な話です。なに、駅逓所を知らない?そりゃ先人に失礼というものではないでしょうか。

それはさておき、こうして便利な新しい交通手段が整備されるほどに北海道が成長するにあたって、やはり鉄道は欠かせなかったと思います。鉄道があってこそ、鉄道がいらなくなる未来がやってきたのだということですね。

ただ、廃止するのだとしてもそこに先人の努力があったことに敬意を払った形で廃止をすることはもちろん必要だと思います。

まったく、北海道の鉄道は面白い。どんな未来が待っているかは分かりませんが、どんな未来を辿るにしても面白いんだろうなと思っています。

お読みいただきまして、ありがとうございました!