遊牧の民

Traibeを主宰する榊龍昭さんの、30年に及ぶ年月に収集したものが展示された『遊牧民の用と美・西アジアのトライバルラグと染織品』に出かけた。

部族の絨毯をトライバルラグという。様々な部族が重なるように存在する西アジア、中央アジアといわれる地域のトライバルラグを、長年かけ現地で調達してきたのが、榊さんだ。

トルクメニスタン、ウズベキスタン、コヒスタン。スタンという言葉は「国」を表すペルシャ語だといわれるが、もともとは何々が多い、という意味を表わしている。トルクメン人が多く住む地域はトルクメニスタン、ウズベク人が多ければウズベキスタンだ。いまでこそ定着して暮らす人たちが増えたが、「国」というカテゴリーで人と文化を分別し、何々国にいるから何々人だと認識する尺度でとらえると、彼らが培ってきた遊牧文化が放つ精神世界は、伝わらないかもしれない。

定住する地を持たぬ遊牧民は、長く境界を行き来し生きてきた存在だ。「国」に定住する私たちが、「境界」を持たぬ生き方を彼らの生活文化から想像するのもまた、今ある戦争について思考するひとつの手立てになるように思えてしかたがない。

昨年末に越した新居に敷くラグを探している知り合いに、トライバルラグの世界とそれを収集してきた榊さんを紹介するには、今回の博物館の企画は最高の空間だった。

榊さんが繁く通ったこうした国々の様子を映画を通してしか、私は知らない。マフマルバフ監督の『ギャベ』にあったのは、広大な草上で薪で湯を沸かし、紡いだ毛を虫や植物、泥や鉱物由来の染料で染め、素朴な道具で織り物をする遊牧民の手業のたくましさだった。イラン・イラク国境の山岳地帯に住むクルド人の過酷な暮らしは、バフマン・ゴディバ監督の『酔っ払った馬の時間』で知った。荷を運ぶラバも酒を与えなければ耐えられぬような、極寒の地域なのだ。

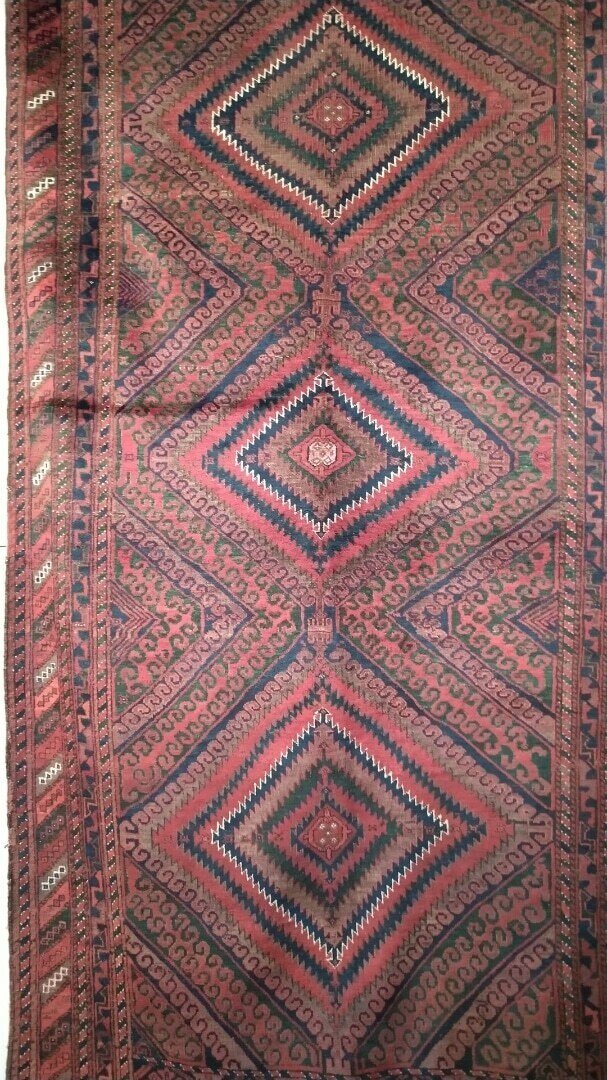

夫も私もとりわけバルーチ(バローチ)という部族の、深く赫い織物に魅せられ、榊さんの語る部族たちの物語とともに少しずつラグを手に入れ、家の中に配してきた。多くの人を魅了するバルーチの人たちの独特の色使いと織り文様は、多様な織物が混在している中でも、必ずまっすぐにそれとわかる。彼らは文様を予め綿密な計算で織るのではなく、そのときの気分そのときの糸の様子で織りあげていくという。だからだろうか、毛触りから織り手の息づかいが伝わったりもする。山がちであったり極寒であったり、決して恵まれた自然環境ではない地で暮らし続けてきた人たちの手業の力強さに触れると、しぼんだ命が蘇える。マグマに飛び込み甦生する火の鳥のような感性が私の中にはあるのだろうか。

戦いの物語は面白さを求められるが、しかし、それで終始することは許されないものであった。喜怒哀楽の混在する物語世界は、戦争が繰り返され混乱の世が続くことを、決して望んではいない。

ヴェネツィアで執筆した書の最期に、夫は自戒を含めこう記した。

かつて大戦時にこうした物語が戦意昂揚のために頻繁に用いられたことに異を唱えたことで、夫は「国家」や「国」という概念について後年は思考するようになった。私がボローニャでレースを習う間、この町の中央にある2本の斜塔から城壁のそれぞれの門まで、天気さえよければひとりで歩き、その距離感覚を測っていた。

ボローニャにはかつて城門は17あったが、現存するのは4つのみ。あとは古地図を頼りに探しあて、そのすべてを実測確認したようだ。

ある日、「どの門までも、斜塔から歩いて15分から20分の距離なんだよ。ここでの「国家」概念は、たった東西南北徒歩30分くらいの広がりなんだ」と興奮した面持ちで話す夫の額は、連日の実地踏査のために秋の陽射しに焼かれ、黒く光っていた。

「国家」を実感するために、あの旅ではティターノ山斜面にへばりつくようにあるサン・マリーノ共和国にも足をのばした。世界でも有数の小国の国会議事堂にあたるプブリコ宮を見学していたとき、都合のよいことに他の観光客がだれもいなかった。これ幸いに、議会室奥中央にある議長椅子に腰掛けてみたらと促したら、小走りで壇上に上がり椅子に腰掛けた。首をのばし左右の議員席を見下ろす夫は、小学生のように笑んでいたはずだ。