豊田市美術館『エッシャー 不思議のヒミツ』

豊田市美術館『エッシャー 不思議のヒミツ』

九月二十三日終了と聞いて、慌てて行ってまいりました。

おサルのカゴ屋だエッシャーほいさっさ。

平日朝イチに行ったのに、チケット売り場に二十人くらい並んでた。流石エッシャー。ただの版画家ではない。

そう、ただの版画家ではない……エッシャーは、単に「絵を描いた」以上のことをした。

美術界の外に、様々な……視覚的ミーム、とでも言うのでしょうか? 引用される元ネタを提供したというか……スーラが点描を、カンディンスキーが色面分割を、デュシャンがレディ・メイドを提供したように、視覚的な創作をするのなら、こういう表現は知っておけ、使ってみろ、という概念を新しく加えた、というか……パクリ元、とはまた違う。「お前もやってみろ、ここからお前なりに発展させてみろ」っていう、挑発、といった感じ。

そして、多くのアーティストが、その挑戦を受けて、一つの「エッシャー式」とでも呼べるような、ジャンルが作れるほどの広がりを見せています。

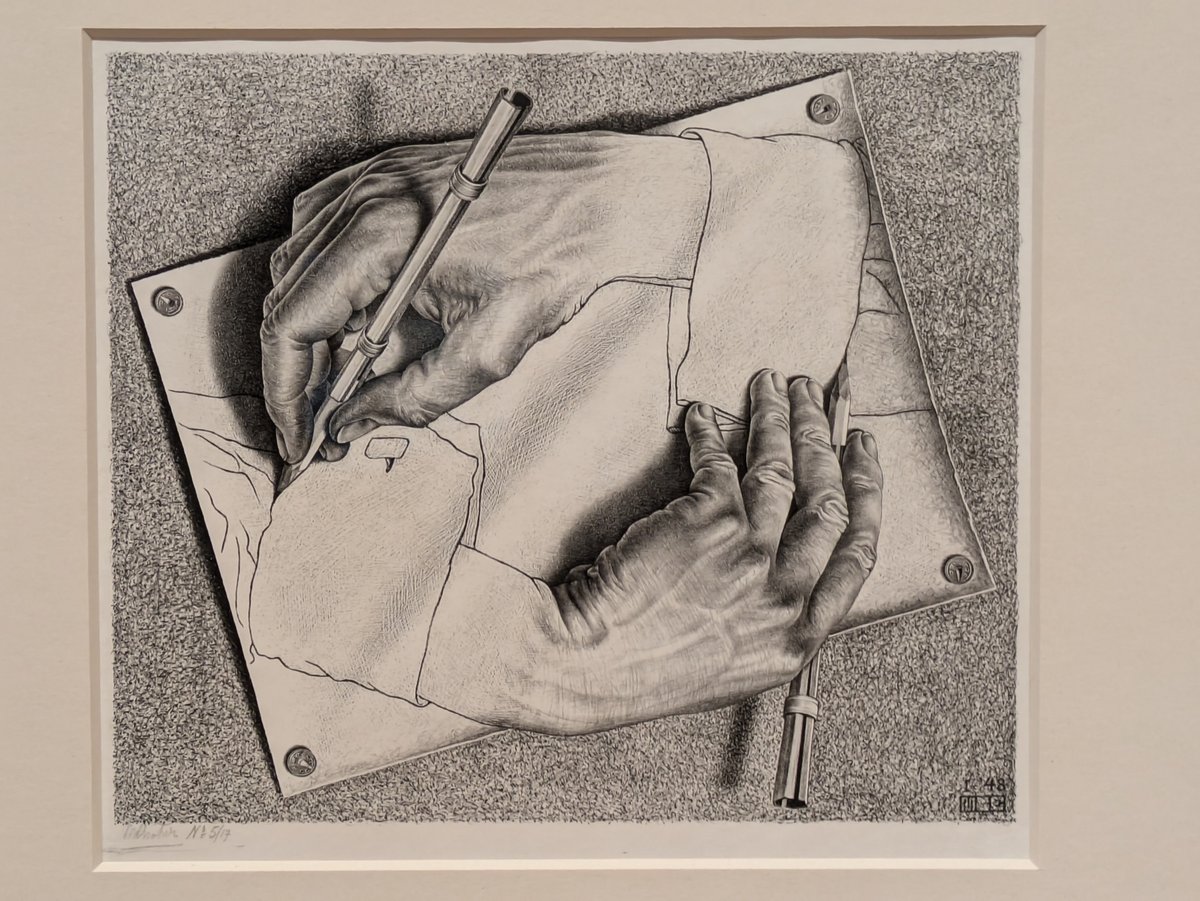

『描く手』1948

例にあげると、この『描く手』。描いているのか、描かれているのか。そんな不思議さはやはり、実物のような存在感を伝えてくるデッサン力のせいか。

そんな『描く手』はエッシャーの代表作でもあり、数多くのオマージュというか、パロディーを生んでいます。

Wikiでも、いくつか例示されています。元ネタがエッシャーだと知らない層にまで普及して、自分の尾を喰うウロボロス程度には一般化しているようです。

一部の方には、VTuber兎田ぺこらさんの楽曲『ぺこらんだむぶれいん!』のMV、一分六秒あたりと言えばピンとくるのではないでしょうか。

このMV、マン・レイ『不滅のオブジェ』のパロディもあったりして、美術オタクにはなかなか見応えありです。

まあそれはともかく。

あちこちで目にする様々な表現に、いつの間にかエッシャーが忍び込んでいる。ともすれば、その事が何よりも不思議。

この展覧会で、さてその不思議が解き明かせるかどうか。

宮崎晴『ドローイング(両手)』1920

……と、言いつつ、いきなり別の画家の絵を紹介する。

参考にしろとばかりに、同時に行われていた収蔵品展に、宮脇晴『デッサン(両手)』が展示されていました。1920年の作。何かムチムチしてる。技術では優劣つけがたいデッサンでも、方向性が違うと、まるで別物……では、エッシャーが描いた手には、どんな方向性があったのか?

宮脇は質感を大切にしているが、エッシャーは立体感を重要視している。平面から浮きあがって立体になっているのを、どれだけ印象深くできるかが、この絵の勝負どころだから、それも道理……

ここでふと感じた違和感。

上記Wikiで紹介されているパロディ等は、エッシャーの『描く手』を「自己言及型のパラドックスの視覚化」と解釈していますが、エッシャー自身はそれをテーマとしていたのか?

そうであれば、これほど緻密な線を使った、写実的な描写は必要なかったのでは?

実際「無限ループって怖くね?」的なニュアンスで描かれたパロディやオマージュでは、写実性は重視されていない。

エッシャーがこの作品で、ここまで濃密な写実的描写をしたのは、単なる線が、描きこまれて面になり、立体になり、絵を描くという動きにすらなる、という不思議さを表現するためだったのではないか?

自己言及型のパラドックスは副産物?

エッシャーは版画家なので、版画の特性を研究し尽くし、それが作品の創作にも大きな影響を与えているはず。

版画は、平面の下描きから、同じく平面の作品として完成するんだけど、その間に「版」という立体物を通過する。

平面と立体の違い、お互いの関係、またそれぞれの特徴に、エッシャーがどれほど没頭していたか?

言い換えれば、エッシャーはどれほど版画家であったか?

そのあたりも考えながら、観ていければと。

『天地創造の四日目』1926

木版、聖書の創世記、太陽と月が作られた日。画面の中央で昼と夜が真っ二つに分かれています。

山々は地平線に向かい、無限に小さくなりつつ増殖していく。

木版画の特性として、描きたい線を彫るのか、それとも残すのか、があります。描きたい線を彫れば、黒地に白の図、陰刻となり、描きたい線を残すなら、白地に黒の図、陽刻となります。

それは普通は作品ごとに違うのですが、ここでは一枚の絵に同居して、昼と夜という二つの世界を描き分ける手段とされています。

このあたりの表現も、今後も形を変え、洗練されつつ、くり返し出てきます。

『昼と夜』1938

十二年後には、こんなに洗練されました。

夜が明ければ、陰刻の風景は陽刻に。

陽が沈めば、陰刻の鳥は陽刻に。

ゆるやかな形態の変化が、二つの世界の境界線に重なって、『天地創造の四日目』では断ち切られたようだった境界が、一続きの場所である事を示すように、溶けあわされています。

『天地創造の五日目』1926

コッチの方がわかりやすい……というか、あからさまかな。

「図と地」の関係。

水中は、図を白く彫り、地は黒く残す、陰刻。

水面より上は、図を黒く残し、地を白く彫る、陽刻。

版画でなくても、例えば水墨画で月を描くときなど、叢雲を薄墨で引いて、月は白い紙のまま残すなど、図と地の関係は色々な視覚表現で出てくる。

しかし版画という技法は、何を地とし、図をどう描くかを、他の多くの技法に比べて、はるかに意図的に行わなくてはならない。そのことが、エッシャーの創作に大きな影響を与えた事は間違いないと思う。

『空と水 Ⅰ』1938

陰刻と陽刻が反転することで「図と地」が反転する。

「図と地」の区別がなくなりつつある。

これが、後々「ルビンの壺」のような錯視を応用した作品、ひいては地を持たない、図のみで敷き詰められたテセレーションデザインなどにも至る。

エンブレマータ『蝶』1931

図のみで構成された作品としては『昼と夜』『空と水 Ⅰ』の七年前にコレ。

ただ、タイトルが『蝶』なので、その周りの草花は背景扱いなのかな? 白い線の太さや面積で、奥にあるモノほど暗いという奥行きを表現している。奥行きがあるのに、輪郭線は隣り合っていて、並んでいるみたいなのが、不思議な感じ。

普通は、奥にある葉っぱなら、手前の花の下にあるんだから、一部分が隠されて輪郭線は途切れるのだけれど、奥にあるはずの花や葉も、輪郭線を手前の蝶や花と共有していて、白さ黒さの違いで奥行きはあるけれど、形態としては、等価値?

輪郭線を共有している、形態としては等価な図。

それに、線の太さや白さ黒さという、形態以外の要素で区別をつける。

その結果、背景、さらに奥の背景というように、違う種類の存在に分けることができる、という表現。

これって、レイヤーという概念になるんだろうか?

『太陽と月』1948

輪郭線を共有している、形態としては等価な図に、オレンジの日光を透かした白い空、月と星が白く光る薄墨色の夜空。

白い鳥を図と見れば、薄墨の鳥が地となり、薄墨の鳥を図と見れば、白い鳥が地となる。

エンブレマータ『蝶』では、白い線の太さでレイヤーを分けていたので、白が強くて明るいのは手前、暗いのは奥の方、とレイヤーに序列があったけど、この『太陽と月』では昼の鳥も夜の鳥も等価値なので、見ていると、地と図がクルクル入れ替わる。

まぶしい太陽を背に、逆光で黒い影になった鳥の群れであったり、薄墨色の夜空に、月明かりで浮かぶ白い鳥の群れであったり。

エンブレマータ『蛙』1931

『蝶』と同じシリーズ、エンブレマータの『蛙』では、別の空間表現の方法を模索しているようだ。

水面の白い円を、映った満月と示したかったのだけど、彫りだけでは表現しきれなかった。それで、見上げる蛙の仕草で示唆している。エッシャーおじさんちょっと悔しそう。

ハスの葉と水に映った満月と、蛙が顔を出して起きた水紋、重なり合う円形の、彫り方、質感の違いで、なんとかしたかったんだろう。葦の茎が水面に映る様子の描写などに、その悪戦苦闘っぷりがうかがえる。

満月の中の、蓮のつぼみの影なんて、とんでもなくクールでカッコいいんだけどなあ。

『三つの世界』1955

エッシャーおじさん、どんなに悔しかったのか、それからの研究と修練の結果、二十四年でこうなった。

以前、水面に映っていたのは丸い月だったのが、枝を張った枯れ木に。丸い蓮の葉だったのが、様々な落ち葉が重なり合う。

同じように、落ち葉の間に見えているのに、枯れ木は空に向かって伸びているのが映っている、魚は水の中と、しっかり描き分けられているのが、またとんでもない。

エッシャーは、今回の展示のタイトルが典型的なんだけど、とにかく「不思議な絵」の人と語られがち。踏み込んで語る場合でも、敷き詰めや空間描写の数学的な面白さ、といった不思議な絵のアイデアについてのお話になる。

だけど、その画面の中に、不思議な世界が成立してるのは、尋常でない版画家としての超絶技巧があってこそ。

版画家として誰のどんな作品から学び、どんな技法や素材を研究していたのか?

版画へのこだわりはなぜ? 水彩や油彩、ペン画や立体作品などの制作はしなかったのか?

空間の不思議さを表現したかったのであれば、版画よりも、

もっと効果的な技法があったのではないか。マチスのように切り絵とか、デュシャンのように既存の素材で立体にすればもっと効果的に表現できたのでは? それこそ、イスラムのタイルアートに触れて、敷き詰めのアイデアを進展させたというのなら、じゃあどうしてモザイクタイルでの作品制作に移らなかったんだろう?

多くの画家、美術家は、複数の技法を渡り歩く。や

ゴッホも版画をやるし、ゴーギャンは陶芸もやっている。

モジリアニは工事現場の石材に彫刻をしたし、油彩画家はたいてい、不透明水彩のグワッシュやパステルでの作品も残している。

表現しようとするテーマに、いったいどんな技法が合っているだろうか? それを重視するならば、当然、様々な技法を試す事になる。

しかしエッシャーは、評価される際には、空間や敷き詰めなどのテーマ的なものを重視されるけれど、エッシャー本人はさて、どれほど重視していただろう?

テーマを重視するなら、もっと他の技法も、色々と試されているはずだ。だけど、エッシャーは版画に拘り続ける。

テーマよりも版画を極める事に夢中で、不思議なモチーフもそのための手段じゃないか?

版画に固執し、超絶技巧を手にした、一人の版画家としてのエッシャーという視点は、不勉強でよく分からない。

今回の展覧会でもそのあたりは、特に触れられていなかったので、今後の宿題としたい。

『夜のローマ:コンスタンティヌス教会』1934

版画家としての試行錯誤を感じられたのは、例えばこれ。

黒一色、白一色の部分にも、小さなブロックノイズのような細かいパターンが刻まれている。

シットリとした湿度のある夜の空気感の表現。

ただ、木版画ではあまり見ない方法だと思う。こんな絵肌のアイデアは、どこから思いついたのか。自分としては、こういうのはメゾチントで見た気がする。

長谷川潔『飼い慣らされた小鳥』1962

同時にやっていた収蔵品展に、メゾチントもありました。

メゾチントは、細かな傷を一面につけた金属板を版とする、平版の版画。刷ると、細かな傷にインクが残って黒くなる。その傷をつぶして平らにし、インクが残らないようにすると、白い線や面になる。

なので、黒い面にはつけられた傷のムラが、細かなパターンになってうっすら残る。白い面にも、つぶしきれずに浅く残った傷が、同様に細かなパターンが出る。

長谷川潔画伯は巨匠なので、線も面もきれいに削るし、そもそも使う金属板が上等なので、そんなふうに残るパターンも細かくて滑らかで、まるで最上級の絹布に描かれてるみたいなのは、ごらんのとおり。

しかし作家や作品によっては、元の金属版のも荒い造りだったり、削るのもワイルドだったり。作家によっては、機械じゃなくて手作業で金属板に傷をいれる所から始めたり。

そんな作品だと、エッシャーの『夜のローマ』並みに豪快なパターンが浮き上がるのです。

エッシャーがメゾチントの作品を見たことない、なんて事はまずないと思うけど、参考にしてたと言い切る証拠もない。でも、見ていくと「おや、この表現ってアレじゃないか?」

なんて思う瞬間があって、それがとても楽しいのだった。

『夜のローマ:サン・ピエトロ大聖堂の柱廊』1934

『コンスタンティヌス教会』と同じ『夜のローマ』シリーズの一枚。同じ方向に平行に引かれた線が、増えたり減ったり、太さが変わったり。そのニュアンスで円柱を表現する。輪郭線は、いっさい描かない。

これも、何か銅版画で見た記憶がある描き方なんだよなあ。何で見たのか分からんけど、銅版画なんて、ギュスターヴ・ドレの『神曲』か『聖書』の連作くらいしか知らないので、その辺の何かだと思う。

『地下聖堂での行列』1927

七年前だと柱の描き方はこんな風だから、やっぱり、七年の間に何か影響をもたらすものがあったのかなあ。

それとも、七年もあれば画風がガラリと変わるのは、当たり前なのかな。コレはなんか、床と柱の繋がりとか、ちょっと怪しいようにも見えるし。

『夢(カマキリ)』1935

『夜のローマ』シリーズと同じくらいの頃の、建物を描いた作品はこんなのも。コレはコレで画風が全然違う!

いや、パッと見は全然違うけど、輪郭線がなくて、面を表す線が途切れたところが輪郭になってるとか、アーチと天井の描き方とか、共通してるところもいっぱいあるんだけど。

『地下聖堂の行列』は実際に行われていた儀式らしいけど、『夢』は完全に非現実の風景。

『別世界』1947

非現実世界を描いた『夢』が、十二年後のこの『別世界』に繋がるということなのかな。

カマキリは、神話の生物「シームルグ」に代わり、非現実の度合いはさらに完璧に。画面内から人物は消えたけど、この絵を見る自分が、その代わりに作品に取り込まれる感じ。

シームルグのいる地面は、この絵を見ている自分の視点での水平線を軸に、九十度ずつ回転している。

シームルグは左右に振れることなく、

天井から見下ろし(グルリ)、

向かいの壁からこちらを見(グルリ)、

床から見上げ(グルリ)……この絵を見ている自分に重なる。俺、シームルグだったんだ!

『別世界』というタイトルながら、別世界を描いた絵と言うだけではない。自分が今いるこの場所を、シームルグのいる異世界に変えてしまうのが、この作品の肝だ。

『相対性』1953

六年後。別々の世界は各窓から見えるだけで、それぞれ独立していた『別世界』と違い、交差する階段によって、お互いに繋がり、入りこんでいる。『別世界』では、見ている人間が立っている現実世界を含み、その水平線で九十度ずつ回転しているだけだったけれど、こちらでは直角に交わる三つの方向に重力が向いていて、より三次元を感じさせる。

何が面白いといって、横倒しの世界は、頭を右に向けている人々にも、左に向けている人々にも、地面があるのに、絵を見ている現実の人間と同じように、頭を上に向けている者には、地面が描かれていない。その代わり、遠近法の消失点が、画面より下、絵を見ている者の地面の高さに置かれている。その結果、絵の中の見えない地面は、絵を見る者が立っている地面の延長として認識される。

ダメ押しのように、画面下端に、今まさに階段に足をかけ、この世界に踏み込んだばかりの者が描かれている。

現実世界と絵の中の世界を、相対的につなげる仕掛け。

この絵のタイトル『相対性』は、絵の中の話ではないのだ。

『物見の塔』1958

柱とアーチで構成された建物、というモチーフが、最終的に行き着いたのが、代表作のひとつであるこの作品。

ご存じの通り「このハシゴ、どこにかかってるんだよ」っていう不思議さがこの絵のメイン。

なので、絵のちょうどど真ん中、一階の柱とアーチのつながっているあたりで、横一文字に真っ二つに切り離すと、どっこも不思議じゃない二枚の絵になる。

上半分の絵は、雲一つない真っ青な空で、半ばこちらを向きかけている女性がたった一人。さびしそう。

下半分の絵は、背景は緑の山々で、それを眺めている男性、他にも閉じ込められてる奴とか、不可能図形の図面と立体を手にしている奴とか、やたらにぎやか。

同じ建物を同じように描いた絵なのに、まるで真逆の二枚の作品になっちゃう。

これって一つの建物を、アッチとコッチから見ているのを、一枚の絵にしちゃったみたい。

なんだか、キュビズムの絵である可能性まで出てきたぞ?

キュビズムかどうかはともかく、真逆の印象を与える二つの絵を、ネジってくっつけた、その一番歪んだところを、絵を見る者の目線の中心にドーンと持ってくるのが、大胆不敵。

だからこの絵は、どんなにまっすぐ見ようとしても、視線は中央に定まらず、ウロウロとさまよって、上半分と下半分の、真逆の世界を行き来する。

『バベルの塔』1928

エッシャーの父は建築家だったそうで、建築を扱った作品が多いのもそのせいなのかな。

『物見の塔』の三十年前からこんなのが。

存在しない建物を、実際には見ることのできない場所から、魚眼レンズのように歪んだパースで描く。

描写は写実を指向してるのだけど、作品そのものから受ける印象は非現実そのもの。背景の海なんか、水平線に消えゆく気配もなく、逆に天に向かって反り返っていくみたい。

このころから既に、写実な技法で幻想を描こうという意志があったのかなあ。

『上昇と下降』1960

もうひとつ有名なやつ。無限階段編。

階段の右上の角、鐘楼みたいなのがあるあたりから、三階がジワジワと生えてきて、左側まで行くと完全に三階になっている。とすると、下の建物から無限階段に出る、出入り口のある所は、四階? 五階? そこから右に向かう階段の下、中庭に面している窓は三階? 四階? でも右の角を曲がると二階になっている?

無限階段の部分だけは、やっぱり色々なところでパロディやオマージュになっているけど、その下の建物まではなかなか扱われない。

だってこんなの難しすぎ。床が地面と平行じゃなかったり、そもそも、どこまでが何階なのかすら分からない。画面右側を見ると、この建物は三階かプラスアルファみたいで、左側だと五階のようにも見える。『物見の塔』では、歪みは地平線のあたりに集中させていたのに、こちらは歪みを全体に分散している。

結果、違和感はあるけれど、建物自体の構造が破綻しているのは、よく見ないと分からない。

こういう、不思議なんだけど、その謎がどこから来るのか、分からなくする演出が、ワザ有りでたまりません。

『滝』1961

これも有名なやつ。やっぱり分かりにくくしてあるけれど、ペンローズの三角形を三つ重ねてある。

……というか、滝を一辺にした大きなペンローズの三角形を、右の塔のあたりでベキッて折り曲げたのかな?

Wikiによれば、ペンローズの三角形は「1950年代に不可能図形として広まった」とのこと。この不可能図形自体は、エッシャーのオリジナルではなく、そもそもよく知られたアイデアだったわけだ。

しかし、それを積み上げたらどうなるのか? 折り曲げたらどうなるのか? どういう所が、なぜ不思議に見えるのか? という試行錯誤、分析と理解のレベルがとてつもない。

画面右下の物干し場から滝に繋がっている渡り廊下、延長するとどこに繋がるんだろう? 左下の植え込み、どう見てもサンゴやカイメン、海底の生物じゃないか? そもそもここはどこだ? 背景は段々畑か露天掘りの鉱山みたいだけど?

等々、メインの滝以外にも、あちこちに謎をちりばめて、「コレ『ペンローズの三角形』のバリエーションだよね」なんて無粋なドヤ顔をさせない演出もすごい。

……しちゃったけど。

『星』1948

『滝』で、二つの塔の上に乗っかっていた立体について。

一つは、正六角形を三つ組み合わせたもので、もう一つは、八面体を三つ組み合わせたもの。この立体、要素の八面体の各面が正三角形じゃないから、ちょっと歪んでいる。だけど断面が正方形なので、歪んでないように見えるのが面白い。

では、正八面体を三つ組み合わせたらどうなるか。

正解がコレ。カメレオンが二匹閉じ込められている立体が、正八面体を三つ組み合わせたもの。中途半端なトコで辺が交わっているので、逆にピンとこない。でも、カメレオン抜き立体のみで種明かしした同じ形態が右下にあって、答え合わせができるようになっている。

左上には、正六面体に正八面体を組み合わせたもの、反対側には正四面体を二つ合わせたもの、左下は正六面体を二つ合わせたもの……

エッシャーの作品はどれも数学っぽくて、また宇宙を感じさせるものも多いんだけど、この作品がその究極系かな。

幾何学的立体と天体の組み合わせ、という発想は、ケプラーの多面体太陽系モデルから来ているんだろうか?

もしも、いきなり宇宙人に会った場合、とりあえずこちらが知的生命体であることを伝えるにはどうするか?

なんていうクイズがある。

〇。〇〇。〇〇〇。〇〇〇〇〇。〇〇〇〇〇〇〇。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。

……と、素数を叩いて見せる、というのが答えの一つ。

相手の宇宙人が十進法を使っていなくても、哺乳類じゃなくても、それどころか炭素系ですらなく、珪素系の生物であっても、円周率はπだし、平面上の三角形の内角の和は直線に等しい。数学は宇宙のどこでも共通。四次元とかでもたぶん大丈夫。なので、素数を示せば、とりあえず「素数の概念くらいはある知的生命体です」と分かってもらえる。

……ということらしい。

もう一つの手段として、相手の宇宙人に視覚があるならば、エッシャーの絵を見せる、というのもよさそう。

立体や空間を自由自在にあやつって見せるエッシャーの絵は、まるで数学で遊んでいるみたい。地球には色々な美術があるけれど、エッシャーの絵は宇宙人でも楽しめそうです。

相手の宇宙人が、数学が嫌いじゃなきゃいいけど。

『対照(秩序と混沌)』1950

多角形多面体をネタにした作品。

球体の中に、五芒星を十二枚組み合わせた多角形がある。

これは小星型十二面体というものらしい。

正十二面体の各面に五角錐を生やしたもので、突き出した十二の頂点を結ぶと、正二十角形になるとか。

数学も苦手だったのでよく分からない。もちろん他の教科も苦手なのでわからない。

『秩序と混沌』なんてタイトルからして、周りに散らばったものが混沌なのかな。潰れた空箱、空き缶、紙屑。静物画の題材と考えると、混沌というより「ヴァニタス」じゃないのかなコレ。

世の虚しさ、全ては壊れて滅びゆくという寓意画。

となると、四大元素のネタもあるのかな? 瓶は水、植木鉢は土、クレイパイプは気か火か。

それらの万物の構成要素である元素が、壊れたり欠けたりした状態。その姿を反射しているのは完全なる世界の形である球体。その球体の中心から外に貫くように小星型十二面体があって……こんなの、寓意で読み始めるとキリがない!

画家の人そこまで考えてないと思うよ。

『秩序と混沌 Ⅱ』1955

エッシャーさんがどこまで考えてたかはともかく、五年後のコレは情報量が整理されて、落ち着いて見ていられる。

球体はなくなって、その代わりか、絵そのものが円形に。

中央にあるのはやはり小星型十二面体。

その中にある正十二面体は、各面に五芒星を描いて、五芒星以外を透過して、反対側も見えるようにしたもの。

ここだけチョットややこしい。

いちばん整理されたのは、雑多に置かれていた静物。砂利になった。

砂利になったとはいえ、小石に一つとして同じものはなく、色も形も質感もバリエーションに富んでいる。堆積岩っぽいもの、火成岩っぽいもの、礫の多いもの少ないもの、丸かったり角ばっていたり。化石のカケラっぽいものまである。

タイトルの『秩序と混沌』の、混沌はコレの事かな。

では秩序はもちろん、中央の小星型十二面体だろう。

……でも、そんな単純な象徴的解釈では満足できん。

中央の多面体は、何かの結晶のようだ。その結晶は、当然、敷き詰められた砂利の中にもあるはず。鉱物は結晶でできている。砂利は、混沌でありながら、その内に秩序を含んでいる。この砂利が、もっともっと集まったら? 惑星に、天体になるわけで、それは重力をはじめとした、様々な物理法則によって、秩序ある形態になるだろう。

極小に近づけば、存在の根底を構成する秩序が見えてきて、極大に近づけば、崩壊しないために秩序に従った形になる。

では、混沌はどこに存在するのか?

人間が、その秩序を知覚できないだけではないのか?

『四面体の小惑星』1954

砂利が固まって惑星になる。だけどまだ出来立てで、建物が見えるほどの大きさ。建物の向きを見ると、重力は正四面体に外接する球体の中心に向かっている。いつしか構成要素が点になるほど大きな惑星になれば、背景にあるような球体になる。しかし、それはもっともっと先。今はまだ、一番面の数が少ない正四面体……そんな感じかな。

『メタモルフォーゼ Ⅱ』1939 - 1940

時間は前出の『昼と夜』『空と水 Ⅰ』に戻る。

その一年後くらいに作られた大作。

巻物の様に長い作品で「メタモルフォーゼ」という文字列が市松模様になり、トカゲになり、ミツバチになり魚になり、イタリアの町になり、チェス盤になり、再び文字列に戻ってゆく。アニメーションのような、めくるめく感覚に、ながーい作品の前を何度も行ったり来たり。

幾何学模様からトカゲや魚が生まれてくるのも面白いんだけど、自分が気になったのは、基本的な構成の変化。

写真に撮った部分、市松模様がトカゲを経由して、正六角形のヘックスに。斜めの格子模様だったのが、魚と鳥を経て、積み上げられた立方体に。

気が付けば、いつのまにか列が増えてて要素も増えてる。

CGでモーフィングという概念が出る、いったい何年前だ?

こんなの、どうやって描いてるんだろう?

『爬虫類』1943

「こうやって描いてます」

ちゃんと教えてくれるエッシャーさん。親切!

六角形を並べて、へこませたり、その分をでっぱらせたりすると描けるらしい。絵心のある人は真似してみましょう。

平面の絵から立体に変化するのは、最初に出した『描く手』と同じですね。アレはこの五年後。

『騎手』1946

平面であり、立体でもあるメビウスの輪に、同一図形による敷き詰めを組み合わせた作品。

立体とは? 平面とは? 空間とは?

なんていう激しい試行錯誤が伝わってくる。

真ん中のつながったあたりの、ちょっと四角くなっちゃってるトコとか、マジ惜しい! って感じがします。

この後に『別世界』や『星』が描かれると思うと、この試行錯誤が実を結んだのでしょうね。

『蝶』1950

『対照(秩序と混沌)』と同じ頃。

『別世界』や『星』、『描く手』などで立体や空間について試行錯誤する一方、平面充填についても、これほどの作品を創っている。

エンブレマータ『蝶』から二十年。

見比べると、技術が超絶上昇し、表現のセンスも滅茶苦茶に洗練されているのはもちろんなんだけど、色々と吹っ切れたというか、方向性を絞り込んだというか「おおエッシャーになったなあ」という、何か感慨深い気持ちになる。

『平面充填Ⅱ』1957

『四面体の小惑星』や『秩序と混沌 Ⅱ』を描いている時にはコレ。一つ一つ違う図形で埋めていくタイプ。

十年前の『太陽と月』と同系統かもしれないんだけど、自分としては『太陽と月』の方がクールに見える。

強引に詰め込み過ぎてるのか、形が歪んで何が何だか分からないの多いし、分かれば分かったで、なんでギター? なんで仏像? コレはもう、見る方の情報処理が追い付かない。

このころエッシャーさん、個人的に色々あったらしい。

奥さんの健康問題とか……解説に書いてあったかな?

自分は、あまりそういう事を考えないようにしているタイプの鑑賞者なので、よく分からない……

『婚姻の絆』1956

そんな時期の、自分と妻を描いた作品。

人物画そのものが珍しいから、よほど妻への想いを描きたい状態だったんだろう。でもそんなに辛いなら、普通に描けばいいのに、とか思っちゃう。

いや、エッシャーにとってはこれが普通か。自分のやり方で描くことが、素直な想いの表現だったんだろう。

切り刻まれたような姿は、痛々しくて見ていられないけど、一本の帯につながっていて、触れあった額ではお互い相手の中に入り込んでいる。一つの輪から作られた二人の姿。二人ではない、一つの命だと言わんばかり。

それでも黒い背景に水玉と共に浮かぶこの姿は、二人っきりという孤独が見えてしまって、どうにも辛い。

『白鳥と黒鳥』1956

そんな時期の作品。

黒い鳥と白い鳥は裏表一体の存在。同じ一つの輪にある。

それなのに真ん中ですれ違う。目を合わせる事もない……

『婚姻の絆』で感じた淋しさや不安を、この作品からも感じてしまう。

幾何学を基に、不思議な、超現実的な作品を創る芸術家だと思われているけれど、こんなに感傷的な作品もあるのか。

むしろ、数学や非現実的な世界観だからこそ、そこに浮かぶ感情がしみ込んでくるのかもしれない。

『渦巻き』1957

赤い魚と灰色の魚は同じ版木で刷られている。一枚の版木を百八十度回転して刷った。

と説明に書いてあったけど、意味が分かりませんでした。

言葉でも意味が分からない事を、実現してしまう技術力って何ですか。各渦巻きの中心の駒かいトコまで、全くズレていないんだけど。

なんか、色々としんどい状況だったらしいのに、何でこんな仕事しちゃうかなあ? ストレスを仕事のクオリティUPで解消する性格の人だったのかしら。

細かいところまでの作り込みが、本当に偏執的というか、そりゃあ他の仕事も、ここまでやる? ってヤツばっかりだったけどさあ……渦巻きも、奈落の底に引き込まれそうだし……魚のウツロな眼が怖いよぅ……

『メビウスの輪 Ⅱ』1963

『星』から十五年。幾何学的立体図形と生物の組み合わせ。

エッシャーといえば、幾何学的不可能立体とか図形敷き詰めとか、不思議な絵のイメージが先行していて、自分もほとんど触れられなかったんだけど、『星』にしろコレにしろ、生物のデッサンもべらぼうに上手いんだよなあ。

ただ、どっか作り物ッポイ雰囲気もあるというか、どんなにリアルに描かれていても、様式化されているように見えるというか。

形態の理解が、どこまでも数学的だったということか?

手で描いているはずなのに、そもそもそんなもの、まだ影も形もないはずなのに、CGに見える。

『深み』1955

これなんかあからさまだよなあ。まだCGが珍しかった頃。1980年代。『オレたちひょうきん族』のOPとか、『マックスヘッドルーム』とか、『The Last Starfighter』とか『TRON』とか。シリコングラフィックスがブイブイ言わせてた頃。

こんなのがいっぱいあった。

これ……その、30年前だぞ……?

コンピューターが既にあって、三次元の座標があって、そこに何を入れるか、という発想で、こういうのが出てくるのは分かる。エッシャーの頭の中には、既にCGがあったのか?

3DCGのデザインの仕方なんて全然わからないんだけど、エッシャーの空間構成のやり方というか、発想の手順みたいなものがそれと同じだったのか? いやむしろエッシャーの発想の方法を基に、3DCGのデザイン技法が作られたんだろうか? あるいは、共通の基盤となっているものがあったのか?

『蛇』1969

これが今回の展示、最晩年の作品。

実質、エッシャーの最終作品とのこと。

編まれたように組み合わされた輪が、中央は極小に、広がるにつれて大きく、外周に向かうほどまた小さく。平面なのか立体なのか分からない円盤に、絡み合うヘビが三匹。ヘビが円盤を奥から手前に、また逆に、くぐりぬけるところで、円盤は立体的になる。でもどのように? 手前に盛り上がっているようにも、奥に引っ込んでいるようにも見える。

頭が手前に、胴の中ほどが奥にあるせいで、遠目に見れば、まるで全体が立方体であるかのように見える。

この作品は、平面充填でも、不可能立体でもない。今までに見てきた作品と比べると、エッシャーらしくないとさえ感じてしまう。

エッシャーは、新しいジャンルをさらに開拓しようとしていたんだろうか?

不思議もヒミツもまだ尽きず。

見る前に、どんな謎が解けるだろうかと思っていたんだけど、むしろ謎が深まってしまった。

ということはつまり、今まで不思議と思っていなかった事が不思議だという事になったんだから、僕のエッシャーという画家に対するイメージは、とんでもなく変わったわけだ。

「版画家としてのエッシャーとは? 他の版画技法からの影響や、版画以外の作品に対する意識は?」

「図形や立体、モチーフに、寓意は込められていたか?」

「実は感情を豊かに盛り込んだ、抒情的な作品なのでは?」

「風景画家、静物画家、生物画家としてのエッシャーはどのような存在なのか?」

「CGとの関係は?」

『不思議のヒミツ』というタイトルに反し、特に秘密というモノはなかったと思う。エッシャーは全てを見せようとしていた。しかし何も秘密はないのに、逆にそのせいで不思議が増えるという謎。

「エッシャー? ああ知ってる知ってる、好きだよー」

なんていう態度だった自分が恥ずかしい。

今後も、知ってるつもりだった画家や作品に触れて、考えを改める事を、ドンドン繰り返していきたい。

長々と書いてしまいました。これからはもっと短くまとめるよう努めます。新しく記事を書いたら、Twitterで報告いたしますので、よろしければフォロー等お願いいたします。