〈掌編〉月に煽られ月に背いて 【note神話部2022年夏の企画】

本作はnote神話部2022年夏の企画のための掌編小説(4000字)です。今回のテーマは「神々のバカンス、神々のひと夏の恋」 ギリシャ神話の神人と、他域の神人の邂逅を描くルールになっています。後日アンソロジーも出しますので、ぜひそちらも併せてお楽しみください!

◇

月に煽られ月に背いて

aroused by the Moon

against the Moon

エンデュミオーンの森の褥は、8月の新月の宵だけ移し替えられる。ギリシャのペロポネソス半島から、小アジアの西の果てにあるラトモス山へと。それは好色で耽美をむさぼる神々から彼の純潔を守るためだった。

永遠の眠りにつくその青年には恋人がいる。セレーネー、ギリシャの月の女神だ。彼女は老いを避けられない人間の血を憐れみ、エンデュミオーンを不老不死の眠りに落とした。そうして夜ごと地上に降り立っては、恋人の衰えぬ美貌を愛でて過ごしている。

しかし月周期の内で一度だけ、逢引の叶わない日が訪れる。月の力が最も弱まる新月の宵、彼女は天に居残らなくてはならない。

そして8月は、数多の神々がバカンスにギリシャの地を訪れる季節である。浮かれ立つ神々のことだ、宵闇の褥に、物言わぬ真珠のような美男子を見つけたら、男だろうが女だろうが皆悉く欲情することだろう。いったい何をしでかすか分からない……というか、分かりきっている。

8月の新月の宵に褥の場所を隠すのは、恋人に悪い虫が付かないためのセレーネーの計らいだった。

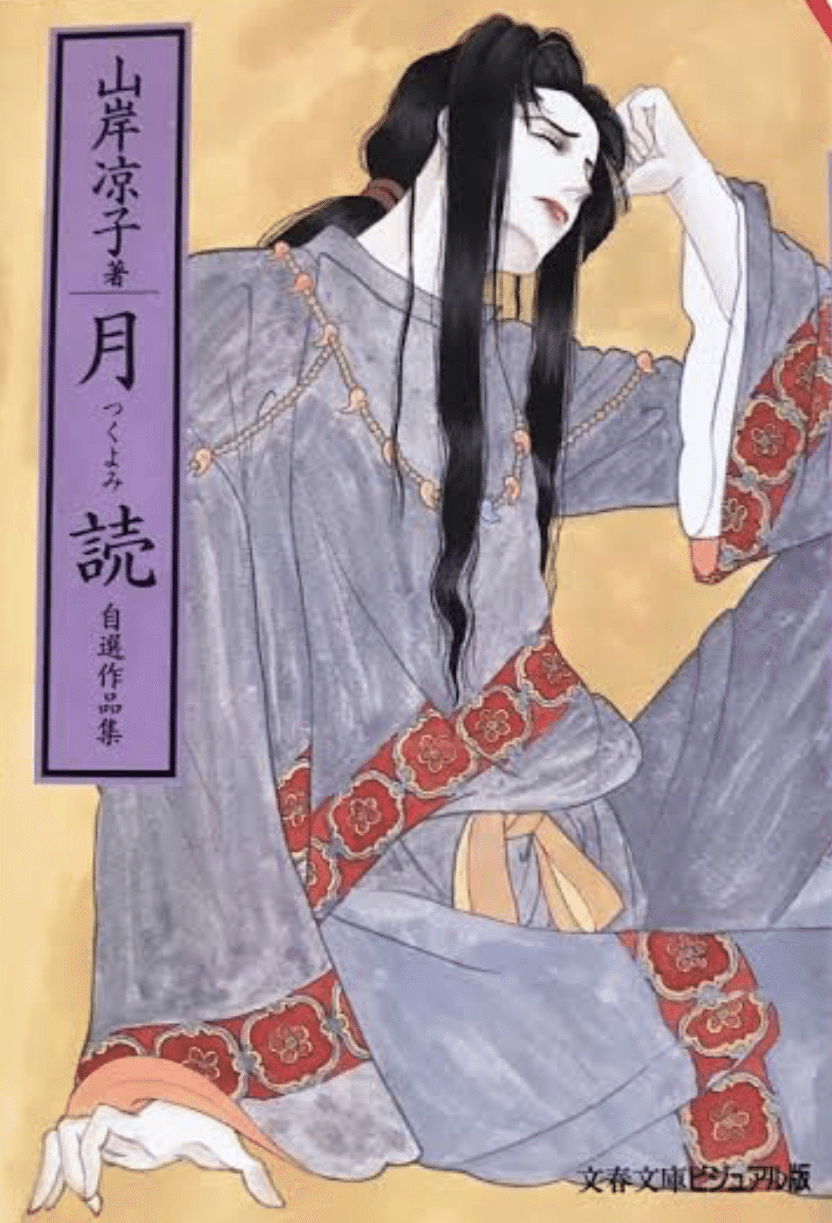

今年も、或る異国の月の神がラトモス山に遣わされ、エンデュミオーンを見守っていた。その神は真っ直ぐな長髪を後ろに撫で付け、肩口で一本にまとめている。艶めく黒髪と白装束との対比には東洋的な哲学が感じられた。男とも女とも取れる細い線から、妙なる美が流れ出ている。

── それにしても

月神は眠りこける青年を不服げに見つめた。

エンデュミオーンの容姿は去年と何ひとつ変わっていない。瑞々しい白肌、右腕を頭上に掲げた生々しい姿態。纏っているのは若さと生命力が織りなす透明な薄絹一枚のみ。本来は泡沫なる青年期の秀麗も、ここでは綻ぶことを知らない。

逞しいまつ毛に縁取られた、シェル・カメオの横頬ような目蓋。その裏側に隠された瞳を見る日は、やはり永遠に来ないのだろうか。

── いいかげん見飽きましたよ

その神が〈8月の新月の守人〉に任命されてから既に数百年の時が経つ。アジア最東国の月の神、名を月読尊という。

セレーネーが月読尊に目をつけたのには理由があった。第一に性の区別がないことだ。両性具有とも違って月読には性そのものがない。眠れる青年の操を守らせるにはうってつけな人材に思われた。

しかし性や性器がないからといって、絶対に欲情しないとも限らない。念には念を入れ、東国の神話を読み漁って素行を探ってみた。浮いた話は、何ひとつ出てこなかった。

好色に陥りがちな月神の身でありながら……セレーネーは安堵する影で困惑し、月読に対する侮りと引け目とを胸の内に共存させた。ついでにこの時、東方の神々がバカンスの風習を持たないことを知って心底驚いたのだった。

── 引き受けるんじゃなかった

月読はあの日のことを後悔と共に追想した。700年前、月で催された親睦会には世界中の月神たちが集まっていた。

〈見守るだけの簡単なお仕事ですよ〉

初対面のギリシャの女神は意味ありげな笑みを浮かべてそう言った。唐突な依頼だったが、それなりの見返りを提示されたし、たかがひと夏の一夜の任だ。退屈凌ぎに丁度良いかと思い、軽い気持ちで頷いてしまった。

本国にいれば姉の七光と言われ、弟には散々侮られるだけの日々だ。退屈な29.5日間の永劫回帰。〈異国で眠る美男子の守人〉という謳い文句に心くすぐられるのは、避けようのないことだった。

しかしなぜだろうか。当初あったはずの一興も今やすっかり薄れ、逆に煩悶を覚えるようになっていた。

その新月の日がやって来る二周期前からそわそわし始め、二周期先まで悶々とした気持ちが続く。ここ数十年は年の半分もの月日を心穏やかに過ごせていない。それも年を追うごとに酷くなっていた。

── せめて話くらいできたらいいのに

── ほんの少しでも目を開けてくれたら

この日、月読尊はかつてないほどに気を揉んでいた。その眠りが永劫のものだという前提が、頭からすっぼり抜け落ちてしまうくらいに。

一切の反応を見せない心身。その深い深い眠りは、ほとんど死にしか思えなかった。

「これではまるで、通夜の寝ずの番じゃないですか」

不平が口を衝いて出て、夜風に虚しくさらわれていった。声が眼下の青年に届くことはない。こんな山奥では他の誰の耳に届くこともない……はずだったのだが。

「……驚いた。お前、性の匂いがするな」

ふと投げかけられた声に振り返ると、はだけた青い肉体が闇から迫り出していた。豊かな毛髪は夜と同化している。

「シヴァ、700年ぶりですか」

同じ月の神として見知った男だった。しかし遠く隔たれた南アジアの神がなぜこんなところに? 脳を掠めたその疑念はすぐに掻き消えた。彼がどこにでも現れる神だということに思い至ったのだ。しかもこの小アジアはシヴァの故郷のひとつとも目されている。彼が此処に居て何らおかしいことはない。

そんなことより先ほどの言葉が解せなかった。

「今なんと言いましたか? この私から性の匂い? あり得ません」

「いや、この鼻をつく甘ったるさ。これが性の匂いでないなどと妄言を吐けるとしたら、初心な童子くらいだ。何よりこの俺が吸い寄せられて来たのだからな」

まさか! 月読尊は瞠目した。無性に生まれついた私がそんなふしだらな匂いを発するはずがない。

当惑する月読、お構いなしに距離を詰めてくるシヴァ。夜露を象徴する三日月型の髪飾りが迫ってきて、微笑の口元がいつの間にか耳のそばまで来ていた。

「お前の奥底に眠る情欲を、俺が引きずり出してやろうか?」

月読の鼓膜が鈍く震えた。喉の最奥から発せられた野太い声は、これまで数多の男女神人を絆してきたものだ。しかし月読の心は動じず、言い寄る好色漢を冷たくあしらおうとした。

「無駄だと思いますけど──っ!?」

言い終わらぬうちに唇を塞がれた。密着するシヴァの熱と月読の冷。その口づけは断熱材でも挟んでいるかのごとく、互いの情の侵食を許さない。

顎を掴まれ、不躾に舌をねじ込まれた。散々に蹂躙される口内。息つぎが煩わしくなるだけで、情欲はおろか快も不快も生まれなかった。

月読の不感不応もお構いなしに、シヴァの愛撫は一向に止む気配がない。舌を強引に吸われ、喉奥を執拗に突かれ、ついに空嘔してむせ込んだ。

「──うっ……ぐっ、げほっ……うぅ」

涙ぐむ月読を、シヴァは舌なめずりをしながら見下ろしていた。随分とタチの悪い蛇だ。

「手解きして欲しけりゃいつでも俺のところに来な。溺れても知らんけどな」

シヴァは色情を宿した眼で一瞥して、ゆらりと闇夜に溶けていった。

背後の空が開けると、瞬く星たちまでもが月読を侮って笑っているようだった。夜も星空も自ら統べる世界のはずなのに、こんな恥辱は初めてだ。

唇を汚されてしまった。決まり悪さに手の甲で二度三度拭う。

感情のやり場に困り果てていると、不意にあるはずのない視線を感じ取った。傍らに眠るエンデュミオーンからだ。目蓋は今も変わらず閉じているはずなのに。

── 君は、今の口づけを見ていたのですか?

神が誰と口づけしようが誰も構ったりしない。その初めての相手が誰かなんて永遠に生きる者たちが気に留めるはずもない。にもかかわらず月読はこの時、無性に自らを清めたい衝動に駆られた。今の口づけを、なかったことにできないものか。

セレーネーの……依頼主の目を忍んで、眠る青年にゆっくりと唇を重ねた。

突如、きりっと胸に痛みが走る。切り付けられたと錯覚し、身を翻して逃れた。唇の感触を味わう暇などなかった。

傷口と思しき場所からどくどくと溢れ出す蜜。広がっていく甘ったるさが心身の各所で苦味に変わる。斑な情に支配されていく。毒気に体がひどく疼いて、捌け口が見つからずに身悶えた。

これは、罪悪感? 否──

発作がおさまるまでに時間を要した。月読はエンデュミオーンから目を逸らしながら、自らの躰を抱いて木の根に横たわっていた。

ラトモス山が白みを帯びていく。静寂の水面に一番鳥のさえずりの一滴が落とされた。

荒くなっていた息が普段の調子を取り戻してきた頃、ようやく今年の守人の任が終わろうとしていた。

「……さて、来年はどうしましょうか?」

縋るように問いかけてみたが、エンデュミオーンは答えない。

── Fin. ──

【Gallery】

フランチェスコ・トレヴィザーニ

(1656–1746)

*記紀神話では性別について言及のない月読尊ですが、延暦23年(804年)に記された『皇太神宮儀式帳』という文書では太刀を腰に携えて騎馬する男の姿で描かれているとのことです。後世では一般に男神と考えられています。

*

明日は夏祭りの大トリ、吉田翠さんです

どうぞお楽しみに!

*

#mymyth2022夏 #note神話部

#小説 #掌編小説 #企画

いいなと思ったら応援しよう!