Vienna Ensemble Pro 7 忘備録

どうも、平原翔也です。

タイトルにあるように、新しいソフトウェアを導入して、それを使うのが楽しかったため、忘備録という意味も含めて紹介していきたいと思います。

ここでは、平原の制作環境、制作方法を用いての紹介になります。

あくまで参考としてお考え下さい。

OS Windows 11 Home

DAW Cakewalk by BandLab

また、同じソフトウエアを紹介している記事は他にもあるため、そちらをご確認頂ければより深く理解ができると思います。

1.Vienna Ensemble Pro とは

DAWから音源やエフェクトの立ち上げを切り離すことで、これら問題を緩和、解消させることができる非常に優れたソフト。

Google等で検索すると、だいたい上記のような説明があります。

「アウトソーシング」と例えて表現するとイメージつきやすいかと思います。

平原は、オーケストラ作品を制作する際に、弦楽器群を独立して制作する方が、画面が見やすくて分かりやすい上に、細かなパラメータの設定がやりやすくできると考え導入しました。

2.基本的な使い方

ソフトウェアのインストール方法はここでは除外させていただきます。

(1) ソフトウェアの起動

DAWを起動する前に、Vienna Ensemble Pro (以下、VEP)を起動しておきます。

「Vienna Ensemble Pro Server」と書かれたソフトを起動します。StandaloneではDAWが認識してくれません。

(2) インスタンスの作成

音源やプラグインを立ち上げる画面を作成します。

インスタンスがないと、音源やプラグイン等を使うことが出来ません。

適宜リネームします。

(3) プラグインの挿入

使用したい音源やプラグインを挿入していきます。

たくさん使用したい場合は、それだけのPCのメモリ容量が必要になります。

余談ですが、平原のPCはDDR4 64GBです。

(4) DAW上での操作

DAW上で、VEP のプラグインをインサートします。

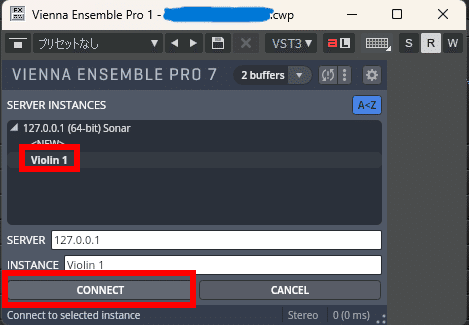

プラグインを開いて、「CONNECT」をクリックします。

作成したインスタンスを選択して「CONNECT」をクリックします。

「CONNECTED」と出たら画面を閉じます。

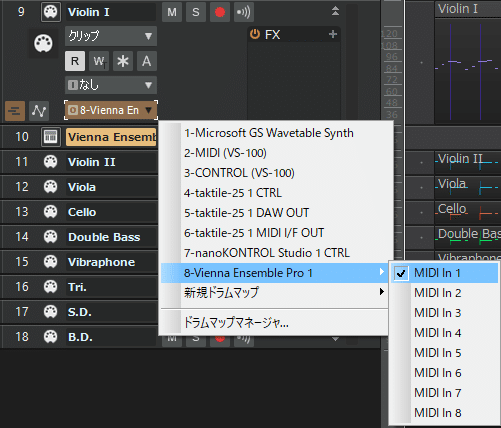

DAWでVEPにMIDIチャンネルを割り当てます。

これで1つのインスタンスを使えるようになりました。

インスタンスを増やす場合はVEP Serverを立ち上げる以外の操作を繰り返します。

当然ながら、DAW側もServer側もVEPのチャンネルを変える必要があります。

3.終わりに

今回は基本的な使用方法のみ記しました。

より具体的なものは、クリエイターにより多々存在すると思います。

今後、参考として平原流の使い方を紹介していこうと考えています。