理論で学ぶウマ娘〜速度スキルのアドバンテージ計算について(初級〜中級者向け)

どうも、れがと申します。

この前ふと思ったんですが、

バ身表とか色々出回ったりしてるけど、はたしてそれがどういうものなのか理解してる層ってどれぐらいいるんだろうか?

いまだに「○○のスキルって強いですか?」って質問がある程度真面目にやってる層からも出てるって事はスキルの稼ぐアドバンテージについて表面的なところしか理解してない人がかなり多いのでは?

みたいな事を考えまして、

まぁ、自分自身もしっかりと理解できてるかどうかはわからんけど基本的なスキルのアドバンテージ量についての考え方とか求め方とかをまとめたりしたら役に立つんじゃないかなぁって思ったのです。

直接的なレベルアップに即繋がるわけではないですけど、このシリーズ自体が基礎の地固めみたいなもんなので着実にレベルアップしたい人は押さえておくといいかも?

1:スキルの効果量の考え方、求め方について

最初にですが、とりあえず今回は1番シンプルな速度スキルについて書いていきます。

なんでかと言いますと、シンプルでわかりやすいからです。

加速度スキルとかも考え方は同じですが、計算がめんどくさいのでここでは省略します。

速度スキルは文字通り一時的に速度アップするスキルです。

ただ、スキルによって発動タイミングが違ったり、スキルの効果時間が違ったりするので初級〜中級ぐらいの人だとぱっと見でどのスキルが強いのかがわかりづらいのかな、と思います。

なので速度スキルが一体どのくらいの仕事をするのかを数値として出すことで比較しやすくするわけです。

これが巷で出まわっている「バ身表」の中身(の一部)です。

では、どうやってそれを求めていくかを書いていきましょう。

2:獲得距離での考え方

まず、この2つの画像を見てみましょう

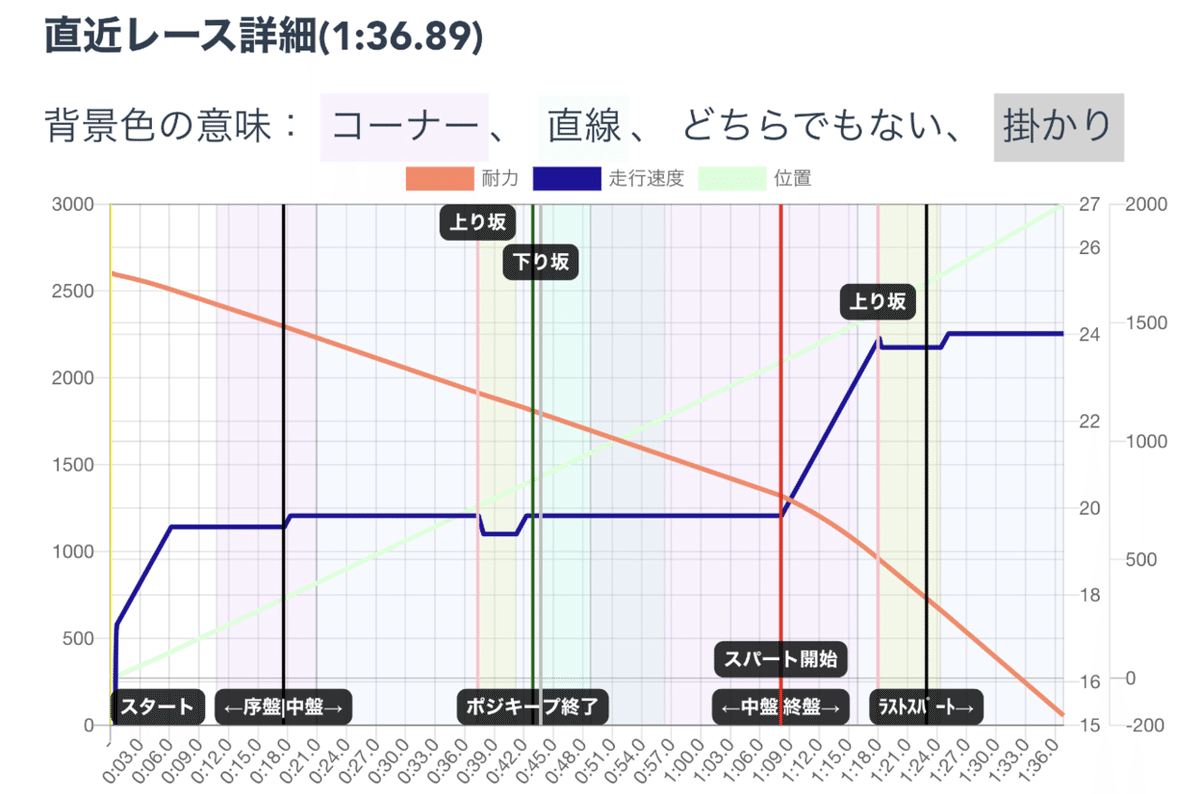

この画像は東京レース場の芝2000mを、

適性各種A 1200 850 950 500 950

の先行バが走った時の「乱数部分を省いた」速度変化グラフです。

速度変化グラフは縦軸に速度(v)、横軸に走行時間(t)を置いたグラフでv-tグラフとも呼びます。

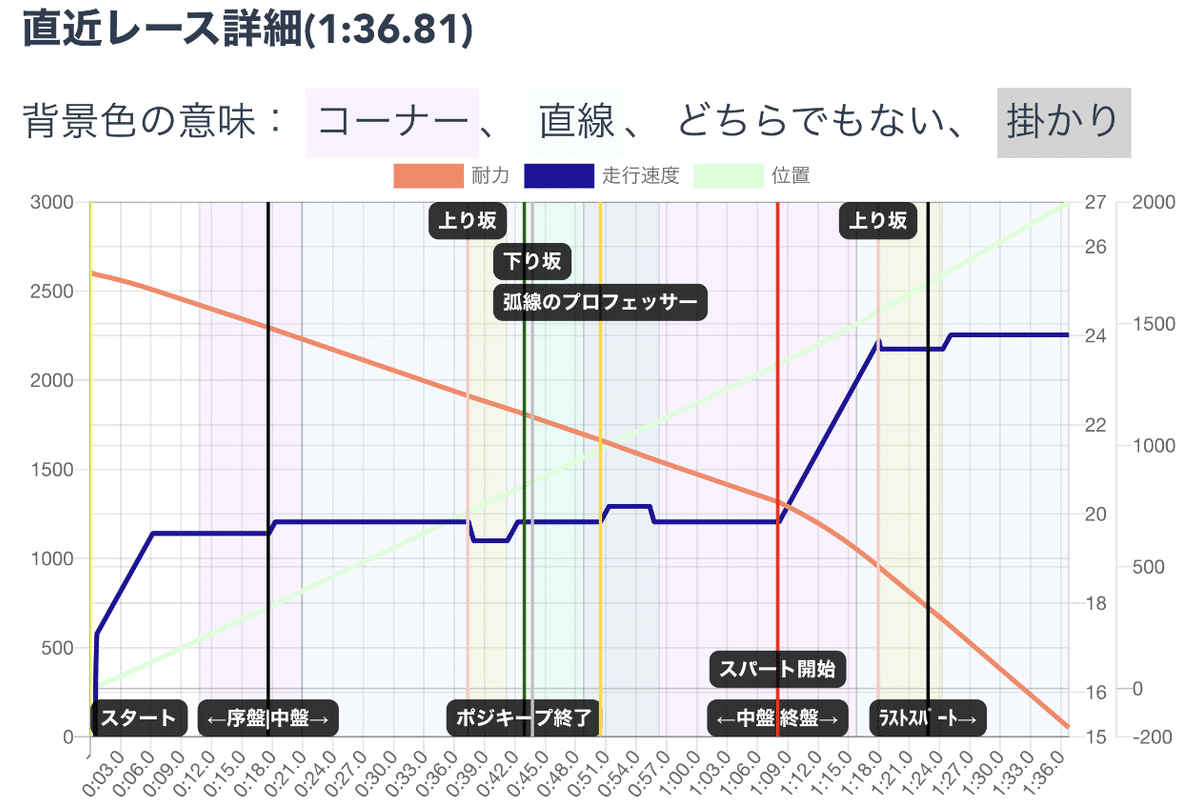

1枚目のグラフは何もスキルがないグラフ、2枚目のグラフは速度金スキルである弧線のプロフェッサーが発動した時のグラフになります。

2枚目のスキルが発動している箇所の速度がぽこっと盛り上がってるのがわかるかと思います。

小学校の算数〜中学高校物理で習った通り、距離(x)=速さ(v)×時間(t)で計算できるので、この「ぽこっと盛り上がった部分の面積=スキルが上乗せすることができる距離」を求めることでシンプルにスキルの効果量を出すことができるというわけです。

プロフェッサーは2.4×レース距離(km)秒の間、速度を+0.35m/sアップすることができるスキルです。

つまり、このスキル部分だけを見ると

2.4×2.0×0.35=1.68m

だけ前に出ることができるというわけです。

これが獲得距離によるアドバンテージの考え方です。

これは計算も容易な上、ウマのレースでは着差の大きさを距離で表す都合上すごくわかりやすい表現の考え方です。

例えば、「プロフェッサーと中距離コーナー◎はどちらが強いのか」というような基本的な速度アップ量や効果時間の差を考慮してどのスキルが良いかを考える場合にはこれで必要十分です。

しかし、この考え方はスキル効果部分のみを抜き出して考えているため、厳密な獲得アドバンテージ量を出せているわけではありません。

例えば、「全身全霊とプロフェッサーはどちらが強いのか」という疑問にはこの方法で答えを出すことができません。

単純なスキルの速度アップ量と効果時間が同じだからです。

この疑問に答えるためにはレース全体で見た時のスキルの及ぼす影響について考える必要が出てきます。

3:短縮タイムでの考え方

この考え方はスキルによってどれだけレースタイムを短縮できるかというものです。

この短縮した時間に通常時の速度を掛ける事でスキルにより獲得できた距離アドバンテージを求めるわけです。

スキルによって走行時間を単純できるということは、スキル無しの場合と同じ時間を走らせるとスキルの効果量の分だけ余計に距離を走れることになるからです。

この考え方の方がより正確なアドバンテージ量を求めることができます。

とはいえ、さっきの考え方とどう違うの?という話になるので、まずは3つの画像を見てみましょう。

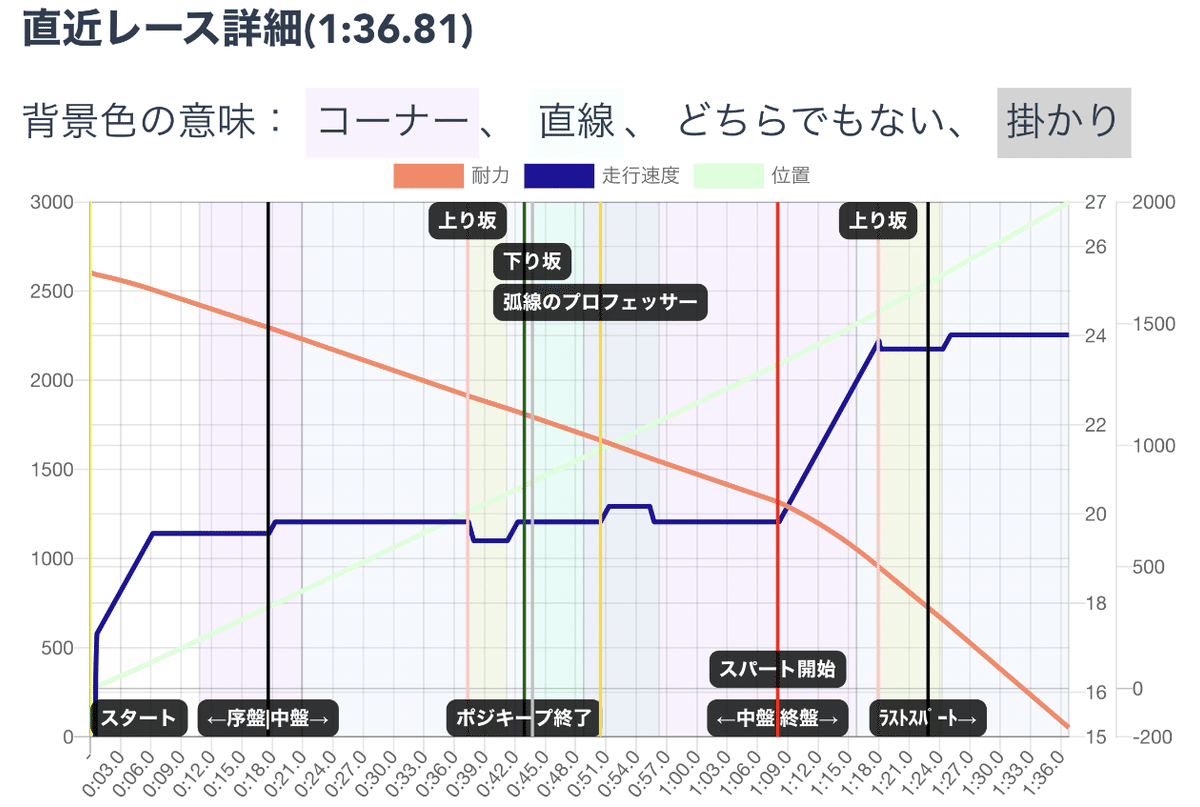

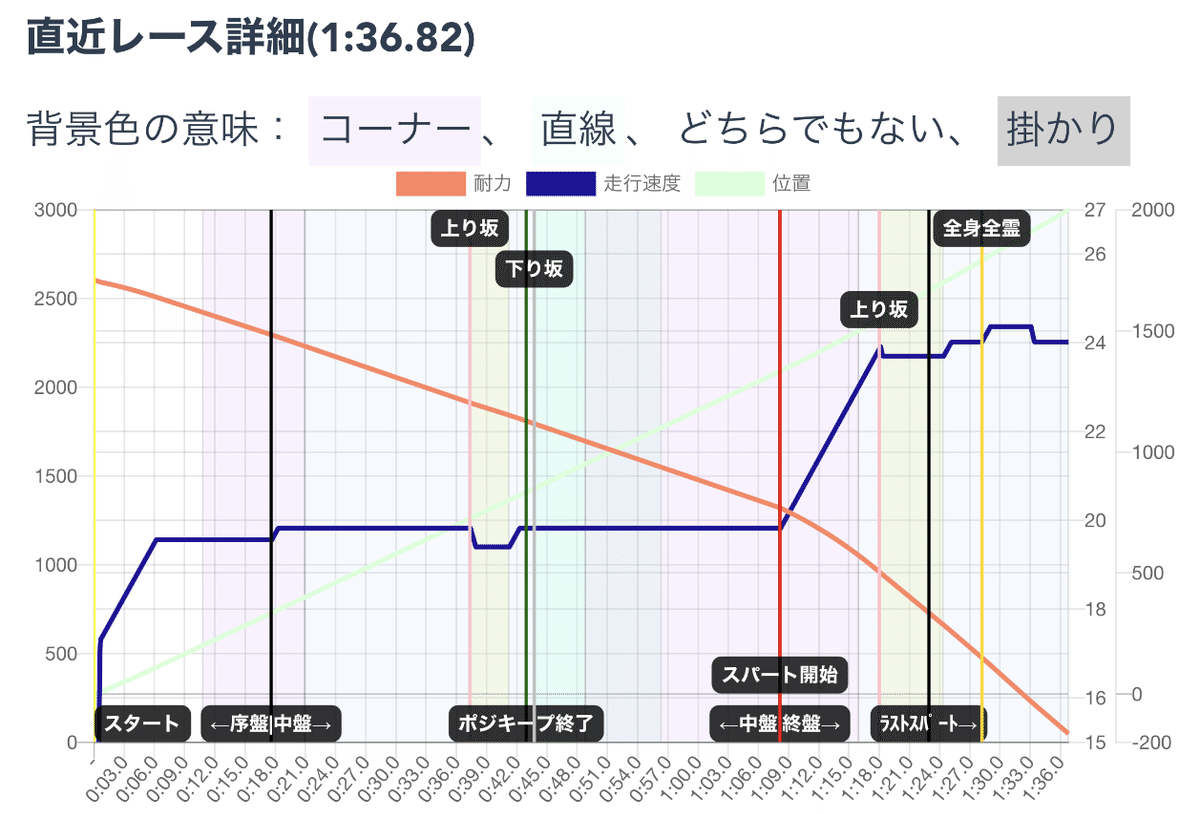

最初の2枚は先程と同じですが、さらに全身全霊を採用した場合の速度変化グラフも追加してみました。

グラフの上のレース詳細のとなりにあるタイム表示を見るとわかる通り、スキルがある方がレースタイムが早くなっているのがわかるかと思います。

全身全霊とプロフェッサーは効果量自体は全く同じで発動タイミングだけが違うスキルです。

先程書いたスキルによる単純獲得距離の考え方ではこの2つのスキルによる獲得アドバンテージ量は等しくなるはずですが、実際のレースタイムには0.01秒の差が生まれています。

この差を説明するのに必要な考え方が中盤圧縮の概念です。

この概念は、同じスキルでもラストスパート中に発動するよりレース序盤〜中盤で発動した方が効果量がより大きくなるというものです。

わかりづらいという人はより単純化して考えるといいかもしれません。

例えば10m/sの速度アップするスキルがあるとします。

元々の速度が10m/sの時にこのスキルが発動すると、走行速度は20m/sとなり、元々の速度の2倍で走っていることとなります。

一方で、元々の速度が20m/sの時にこのスキルが発動した場合には走行速度は30m/sとなります。

加算される速度自体は同じですが、上昇率で見た時には元が10m/sの時には2倍になりますが、元が20m/sの時は1.5倍にしかなりません。

なのでこのスキルが与える影響としては、時間=距離÷速さなので元が10m/sの場合は走行時間が1/2になりますが、元が20m/sの場合は走行時間は2/3程度しか短縮できないことになるので、元々の速度が低いうちにスキルを出した方がよりスキルの効果量が大きくなるというわけなのです。

この考え方の計算方法としては、

1. スキルの効果量を加味した補正込み速度と通常速度(求め方はこちらの1-2と2-1を参照してください。基準速度は「20.0-(コース距離[m]-2000)÷1000 [m/s]」で求められます)を用意します。

2. 「補正込み速度×スキル効果時間」でスキル影響下中での走行距離を計算します。

3. 「2で求めた距離÷通常速度」でスキルの影響が無かった場合の走行時間を計算します。

4. 「3で求めた時間-スキル効果時間」でスキルの及ぼした影響(タイムアドバンテージ)を計算します。

5. 「通常速度×4で求めた時間」でタイムアドバンテージを距離アドバンテージに変換します。

この時、発動区間の速度を掛けた場合はスキル発動直後の距離アドバンテージに、スパート速度を掛けた場合はゴール時点での距離アドバンテージとなります。

道中の競り合いなどを考える場合は発動区間の速度、単純なスキル効果量の比較に用いる場合はスパート速度で計算するといいのかな、と思います。

例:プロフェッサー(中盤発動)と全身全霊の獲得アドバンテージ量比較

2000mにおける先行バの中盤速度は19.82m/sで、スピ1200根性500距離Aの先行バのスパート速度は24.02m/sとなります。

プロフェッサーと全身全霊の効果は2.4×2.0=4.8sの間、速度に+0.35m/sになります。

補正込み速度は中盤だと20.17m/s、スパート時だと24.37m/sです。

この速度で効果時間の分だけ走ると

中盤

20.17×4.8≒96.82m

スパート時

24.37×4.8≒116.98m

となります。

この距離を通常速度で走った場合の走行時間は

中盤

96.82÷19.82≒4.88s

スパート時

116.98÷24.02≒4.87s

となり、スキルの影響分をタイムアドバンテージとして抜き出すと、

プロフェッサー(中盤発動):0.08s

全身全霊:0.07s

となります。

これを距離アドバンテージに変換すると

プロフェッサー(中盤発動):

中盤速度基準(スキル効果終了直後の距離差)で1.58m、

スパート速度基準(ゴール時点での距離差)で1.92m

全身全霊:0.07s:1.68m

となります。

4:レースエミュレーターの活用

これで色々とスキルがどれぐらい効果があるのかを計算することができるようになりました。

とはいえ、ぶっちゃけ計算めんどくさいですよね。

そこで役に立つのがみんな大好きレースエミュレーターです。

これを使うことでサクサクアドバンテージ量を求めて複数スキルを比較できるようになります。

やり方は非常に簡単です。

これまで書いてきた導入部分みたいな感じで、

適当なステータスとコース条件を設定した上で、スキル発動率を「全乱数固定」に設定して、アドバンテージ量を求めたいスキルのみを選択したウマ(固有込みで考えたい時以外は固有スキルは「なし」にします)と何もスキルを設定していないウマの2パターン分エミュを走らせて結果を比較するだけです。

想定する発動タイミングがある場合(終盤接続とか最速発動とか)は「ランダム区間」の項目を任意の項目に設定するか、欲しいタイミングで発動するまで「一回」ボタンを連打します。

また、発動タイミングがランダムなスキルの平均的なアドバンテージ量を調べたい場合は、任意の回数(なるべく試行回数を多く設定した方がより平均的な効果量になります)分走らせます。

それ以外は1回走らせれば十分です。

エミュ結果で見る部分は「時計統計」欄です。

プロフェッサーが終盤接続した時の場合です。

時計統計欄の「実タイム欄」にあるレースタイムを比較する事で求めるスキルのタイムアドバンテージを求められます。

例えば上の例だと、プロフェッサーが終盤接続した時のタイムアドバンテージは0.891-0.729=0.162sとなります。

このタイムアドバンテージにエミュの各種情報欄の求めたいタイミングの速度(上画像のマーキングしてる項目)を掛けてあげると距離アドバンテージに変換することができます。

上の例だと、最終的に獲得する距離アドバンテージは、

24.02×0.162≒3.89m

となります。

バ身換算では1.56バ身ですね。

ちなみに、エミュを使う利点はもう一つありまして、加減速の影響もしっかりと考慮した上でアドバンテージを求めることができるのです。

上で手計算での基本的な計算方法を出しましたが、それは速度スキルの効果時間のうち、プラスされる速度に達するまでの加速と効果が終わった後に元の速度まで減速する部分は計算に入れていません。

加減速部分をしっかりと計算してもいいんですが、ぶっちゃけめんどくさい上、速度スキルのアドバンテージにおける加減速の影響はそこまで大きくもないので、効果量をざっくり求めたり比較する程度なら加減速を無視した概算値で十分だからです。

ただ、エミュならそこらへんの計算をしっかりと行なっているため、より正確な数値を出すことができるというわけてす。

そして、エミュを使うと上のような速度スキルの終盤接続や加速スキルの影響など、手計算では恐ろしくめんどくさいものでもサクサク計算することが可能です。

このように、スキルの獲得アドバンテージの計算、考察にもレースエミュレーターは非常に有効なのでみなさんもぜひぜひ活用してみてください。

5:終わりに

さて、ここまでスキルのアドバンテージの求め方を書いてきました。

一見難しそうですが、実は結構サクサク求められるものでもあるのでぜひともやってみてください。

こんな感じで実践的な知識も需要があれば余裕がある時にでも書いていきたいと思いますので、何かネタがあればコメントいただけたらありがたいです。

やれそうなやつがあれば書いていきます。

ではでは、育成頑張っていきましょう!