麻雀入門(2)【役】

ルビ振りを力技でやっていましたが、めんどくさくなりました。どこかで置換ツールを入れてやります。当分ルビがあったりなかったりしますが、ご了承ください。

心折れている麻雀入門をNote先行でアップします。課金記事となっていますが、追加問題、多面待ちの一覧以外の基本的な部分は期間限定で見れるようにします。

課金は応援してくれる人を想定しているので、1記事300円としています。

ただ、完成すると他のECサイトで販売するので、そちらの販売に合わせこちらのNoteの記事を1記事100円にします。想定は8月末まで今の価格帯だと思ってくれると助かります。

年末までは現在の公開設定のままにます。なんで変更したかは別記事で書いときます。忘れてずっと公開とかありえそうですが、そうなった場合は金に困ってないと言うことなので問題ないです。

では、内容をどうぞ。私の書き方もあるが、リフロー形式は見づらいな。慣れていなだけか?

無駄に1万もある記事なので、オススメ書いときます。

この記事のオススメポイントはコラムの役のまとめの表ですね。あの表を覚えると鳴き下がりの関係性に気付けたりします。後は普通の麻雀説明かと。

この本は練習問題が本体になりそうなので、ある程度知っている方は練習問題解いて満足してくださいな。

役

次は役を覚えよう。コレが理解できてないと麻雀ができないと言っても過言ではないほど重要だ。なぜなら、役がないとアガれないからだ。ゲームをしたことがある人は一度体験したことがあると思う。元々はアガれたのかも知れないが、今の麻雀には1飜縛りがあるためアガることが出来ないのだ。

役とはとある形、とある状況のことを指す。そして、その形やその状況ごとに得点が決まっている。この得点を飜という。簡単なものは安く、難しいものほど高い 飜数が決められていると思って問題はない。 飜数が低いのに難しいのもあるが、それはボーナス的なものだと思ってくれると助かる。

補足 飜

飜とは麻雀の得点の一部で、本来2倍のことを指す。

2 飜なら倍の倍となる。つまり、倍々ゲームだ。 飜数が大きくなる程ゲームの点数として扱えなくなる理由から、とある 飜数以降は得点が固定している。5飜は8,000点のようにね。

得点を出し方の詳細は点数計算で説明する。ただ、点数計算は皆苦手としているので安心して欲しい。

役には上位互換と下位互換の役がある。上位互換の役を作れば下位互換の役も見えるが見ない。これは下位互換の飜数を含めて上位互換の飜数を決めているからだ。

1飜

全11種類。他にもあるが一般的には採用されていないため除外。

平和

面前ツモ

役牌(自風・場風・白発中)

タンヤオ

一盃口

立直

一発

海底

河底

嶺上

槍槓

役の説明に入るが、右寄せの箇所は覚えなくても良い。

鳴きの箇所は覚えた方がいいが、後で規則性を書くので無理して良い。

正式名称:平和

鳴き: NG

平和(符の概要含む)

<< 東1局西家想定>>

一番簡単で一番説明するのが面倒くさい役。麻雀は符と言う概念があり、これと飜を用いて得点を出す時に用いられる。符とは面子や雀頭、アガリ方などから割り出される数だ。ただ、覚えてない人も多い。何故なら面倒くさいからだ。役までは覚えないと成立しないから覚えるが、点数は知っている人がいれば成立するからである。ただ、言ってしまえば足し算なのだから嫌がらず覚えて欲しい。

さて、平和の説明に戻ろう。こいつは符が最低の役だ。

すごくシンプルなのによく分からないだろう。それは符が分かってないからだ。符を説明しよう。

アガると必ず符がつく。飜数が大きくなると省略するのだが、符自体はアガリ時に必ずある。符の種類がいくつかあり、面子の符、雀頭の符、アガリの待ちの符に分けられる。それぞれ説明する。

① 面子メンツの符

面子メンツ1つ1つに符が付く。ただし、対象は刻子のみ[1]である。

② 雀頭ジャントウの符

役牌が雀頭であれば符が付く。役牌とは役の一つで字牌から構成される符だ。場風、自風、白、発、中が対象となる。役牌は後で説明するのでこんなものがあるのだと思ってくれ。

③ アガリ待ちの符

アガリの最終系がどのような形の待ち方だったのかで決まる。

コレは5種類あり、単騎、シャボ、辺張、嵌張、両面だ。

単騎・・・雀頭で待つ待ち方。必ず一つで待つのが特徴。

例)2、東などシャボ・・・刻子で待つ待ち方。2個2個で待つのが特徴。

例)22と東東、33と66など辺張・・・数牌の端牌含めて2つ連続した順子で待つ待ち方。

例)12、89嵌張・・・順子の間で待つ待ち方。

例)13、46など両面・・・数牌の端牌が含まない2つ連続した順子で待つ待ち方。例)23、78など

符が付くのが単騎、辺張、嵌張だ。簡単に言うと1つの牌だけを狙う形になるなら符が貰えると言ってもいい。ちなみに両面は考えたら分かると思うが、前と後ろの牌が待ち牌となり、2つ待ちとなる。

ここまでやって初めて最低の符が分かる。面倒くさいだろ?簡単に言えば簡単に言えるのだが、符を理解しないとその先にある点数計算を覚える気がなくなる。話が脱線して悪いが、私は点数計算が皆できてほしいと思っている。ゲームだからなんとなくで良いなら私は何も言えないが、点数計算が出来ないと逆転する手も運になってしまう。それでいいのかと。

符自体は足し算なのに、なかなか覚えようとしない。符と飜の点数計算は量で覚えるのが最善だが、その前の符を理解しないと永遠に点数計算できることはない。結構やっている人でもやらないのだ。私は点数計算は暗記だからできなくて仕方ないと思っている。でも、符計算はやろう。符計算は足し算だから覚えてしまえば簡単だ。符が分かると得点の傾向もやっていれば自然に分かるようになるので符を覚えるのを損させない。

さて、平和の話に戻ろう。最低の符になるにはどうすればいいか考えて欲しいが、残念ながら話を進める必要があるため書いていく。

① まずは雀頭から見ていこう。よくある説明では字牌以外を頭にすると言われている。概ね正解だ。ただ、実は字牌を頭にしていい。雀頭で符が着くのは役牌になる牌なので、役牌にならないなら西や北などを頭にして良い。このことは覚えておいて欲しい。

② 次は面子メンツだ。コレは4つ全て順子で作ることが正解だ。1つでも刻子があると最低にはならない。コレは理解しやすいだろう。

③ 最後は待ち方だ。コレは両面で作るのが正解。他の待ち方は符が付いてしまう。

あれ?シャボは付かないのでは?と思った方、確かに待ち方の符では付かない。しかし、シャボ待ちは面子を見ると 刻子を用いているため、1つでもあると符が必ずついてしまう。

まとめると、役牌以外を雀頭にして全て順子で揃え待ち方を両面にすると平和となる。これが符の最低の形となる。

[1] 槓子も符が付く対象だが、説明を割愛したので無視している。符の詳細の説明の方では記載しているので安心してほしい。

正式名称:面前清自摸和

略称:面前ツモ、ツモ

鳴き:NG

面前ツモ

面前状態でツモアガりすると役が成立する。

面前状態とは手牌13枚の状態のこと。手牌が10枚以下の状態があるのだが、これは鳴きをしている状態だ。鳴きとは別途記載するが、初心者の内はやらないことを薦める。

ツモは自分の番の時に牌を引く行為を指す。

ちなみに、相手の捨て牌でアガることをロンという。面前ロンにしても役はないのでロンでアガるには役を別途つける必要がある。

正式名称:飜牌

別称:役牌

鳴き:OK

役牌

役牌は3種類ある。場風、自風、三元牌(白発中)。それぞれ説明する。

1.場風

<< 東1局西家想定>>

役牌の一つ。とある牌を刻子で揃えると役になる。

麻雀は親が何回回ってくるかでルールが変わる。1回だと東風戦、2回だと半壮戦だ。

場風は対応する牌が決まっており、この親の回数でどの牌か決まる。1回目だと東トン、2回目は南、3回目は西、4回目は北、5回目は東トンに戻り、あとは繰り返しだ。ただ、3回も回ってくることはルール上少ないので、基本は東か南が場風の牌になる。

いきなり親と言う概念が出てきたが、コレは一番初めに牌を引いて捨てる人である。全員親をし終わったらゲーム終了できるか見て出来ないなら次の風に移る。ゲーム終了条件はここでは説明しない。

ゲームをやった人なら分かるが東1局と言う表示の東が場風だ。

2.自風

<< 東1局西家想定>>

役牌の一つ。とある牌を刻子で揃えると役になる。

親を基点として場所に名前がつく。親は東家、次の牌を引く人が南家、次が西家、最後が北家。この場所に対応する牌が自風と言う。場風と違い、親が変わるたびに変わるので間違えないようにしよう。

ゲームなら自席の何処かにどれが対応している牌か書いてくれるので分かりやすい。

3.三元牌/白発中

役牌の一つ。とある牌を刻子で揃えると役になる。

風牌は特定の条件に対して役を得られるが、三元牌は単独で役になる。

正式名称:一盃口

鳴き:NG

上位互換:二盃口

一盃口

同じ種類の順子を2組作ると役が成立する。

正式名称:断么九

略称:タンヤオ

鳴き:基本的にはOK ルールによってはNGもある

タンヤオ

全ての手牌を2〜8で揃えると役が成立する。

正式名称:立直

鳴き NG

上位互換:W立直

立直

<<立直の条件>>

立直と宣言すること(発声するのがマナー)

テンパイ状態であること

面前であること

場に1,000を支払うこと(足りない場合は立直不可のルールが一般的)

立直宣言時の牌を横向きにすること(鳴きで取られた場合、次の捨てた牌を横向きにする。意外と忘れる)

立直した後に第一ツモができる状態であること(ツモ番なし立直を認めているルールもある)

立直宣言直後の捨て牌がロンされないこと(ロンされると立直として成立しない)

<<立直後の状態>>

立直後はアガる牌以外は強制ツモ切りにすること。

ただし、ツモと同い牌の暗槓のみ可能とする。また、待ちが変わる槓は認められない。

立直後も鳴きをしないこと。

立直以降でアガり牌を見逃すとロン不可となる。

立直宣言後、自分のツモ含め一巡でアガると一発という役が付く。

アガると裏ドラが付く。

色々条件はあるが麻雀は立直ゲーと言われるほど、強い役なので覚えよう。

テンパイ状態でかつ面前状態が基本的な条件だ。1,000点足りない時や立直してから次のツモがない時は立直が出来ないため注意。点数が足りないのは理解できると思うが、立直してから次のツモがない時は出来ないのは理解できないだろう。これはツモがないのに立直かけるのはおかしいという側面から生まれたルールで採用されていないこともある。何故おかしいのかは一発の役があるためだ。自分のツモが無いのに相手の一発狙いを許していいのかという意見があるためこのルールがあると思ってくれ。私は推奨派で大変助かっているため文句ない。

話を戻そう。立直宣言をしたらその宣言直後の牌を横向きにするのがルールとして決まっている。これはどこから立直が始まったかを示すための要素になるため必ずすること。立直を宣言した直後の捨牌でロンされた場合は立直として成立しないため、1,000点棒を置いた場合戻して良い。また、立直する際に支払う1,000点棒は自分の河(捨て牌の置き場のこと)の上に置く。この立直した1,000点棒を供託棒と言い、アガった人のものになる。つまり、立直してアガれば損はない。

立直するとアガるまで強制的に捨てないといけないため注意が必要。

メリットとしては役がなくても立直すればアガることができること、立直してアガると裏ドラを開くことが出来ることだ。裏ドラの説明はドラの説明の時にするので片隅でも覚えておいてくれ。デメリットは相手にテンパイ状態が分かること、強制捨てだけだが、初めのうちは立直しまくって良い。

正式名称:一発

鳴き:NG

一発

立直して自分が次の牌を引くまでにアガると役を得るボーナス役。

正式名称:海底撈月/海底摸月

略称 海底

鳴き OK

海底

最後の牌でツモ(自分の引いた牌で)アガるだと役を得るボーナス役。

正式名称:河底撈魚

略称:河底

鳴き:OK

河底

最後の牌でロン(他人の捨てたハイでアガる)だと役を得るボーナス役。

正式名称:嶺上開花

略称:嶺上

鳴き:OK

嶺上

カンをした後、引いた牌でアガると役を得るボーナス役。

補足 カン

同じ牌を4枚集めるとカンが可能となる。カンと宣言することにより、4枚を固定化して面子メンツとして扱うことが出来る特殊な行為だ。この面子のことを槓子カンツという。カンすると1枚足りなくなるので嶺上牌と言われるところから補充する。嶺上牌はドラの項目で説明するため今は説明しない。

正式名称:槍槓

鳴き:OK

槍槓

相手が鳴きの1つであるポンを行った時、後の巡目でそのポンした牌をカン宣言後、ロンできるボーナス役。

ポンとは相手の牌を捨てた際にその牌で刻子に出来るなら行える行為。簡単にいえば後1枚で刻子になる時に相手の捨て牌から取ることが出来る。その後、4枚目のポンした牌が手牌にあればカンすることが可能。これを加槓という。

この役は加槓の牌をロンすることができる特殊な役となる。

ポン含め鳴きは別に詳細を書くのでそんなのがあるのかくらいでいい。

2飜

全11種類。他にもあるが一般的には採用されていないため除外。

一通

三色

三色同刻

三暗刻

三槓子

小三元

チャンタ

混老頭

トイトイ

七対子

W立直

正式名称:一気通貫

略称:一通

鳴き:OK(鳴き下がり)

一通

同じ種類の数牌を順子で123、456、789揃えると役を得る。1〜9全て使えば役を得る訳ではないので注意。

正式名称:三色同順

略称:三色

鳴き:OK(鳴き下がり)

三色

3種類の数牌を同じ順子で全て揃えると役を得る。

正式名称:三色同刻

鳴き:OK

三色同刻

3種類の数牌を同じ刻子で全て揃えると役を得る。

正式名称:三暗刻

鳴き:OK[2]

上位互換:四暗刻

三暗刻

3つの暗刻(手牌のみで刻子を作ること)を揃えると役を得る。

[2] 三暗刻は鳴きOKだが、3つ暗刻で埋まることが条件のため1回のみOKとなる。

正式名称:三槓子

鳴き:OK

上位互換:四槓子

三槓子

3つの槓子(説明は嶺上開花を参照)を揃えると役を得る。

正式名称:小三元

略称:ショウサン

鳴き:OK

上位互換:大三元

小三元

三元牌を刻子×2、雀頭×1の組み合わせで揃えると役を得る。

正式名称:混全帯么九

略称:チャンタ

鳴き:OK

上位互換:ジュンチャン

チャンタ

手牌の全てが端を含む数牌と字牌で構成されていれば役を得る。端を含む数牌とは111、999の刻子、123と789の順子のことである。

正式名称:混老頭

略称:混老

鳴き:OK

上位互換:清老頭

混老頭

手牌の全てが幺九牌(1と9と字牌のこと)で構成されていれば役を得る。

正式名称:対々和

略称:トイトイ

鳴き:OK

トイトイ

手牌の全てが刻子で構成されていれば役を得る。

正式名称:七対子

略称:チートイ

鳴き NG

七対子

手牌の全てが7種類の対子(雀頭の別名)で構成されていれば役を得る。役の原型から外れる数少ない役。

正式名称:ダブル立直

略称:ダブリー

鳴き:NG

W立直

第1巡で立直をすると役を得るボーナス役。立直の上位互換なのでこちらに上書きされる。直前に鳴きがあると成立しない。

おまけ:役牌(連風)

場風、自風が1種類で成立する時に役を得る。W東トン、W南と言われる役。ただの場風、自風なので役の記載として書くのはためらったが書いてないと思いつかないのもあるため記載しておく。

3飜

正式名称:二盃口

鳴き:NG

二盃口

2つの一盃口を作ると役を得る。一盃口の上位互換なのでこちらに上書きされる。

正式名称:純全帯么九

略称:ジュンチャン

鳴き:OK(鳴き下がり)

ジュンチャン

手牌の全てが端を含む数牌だけで構成されていれば役を得る。端を含む数牌とは111、999の刻子コーツ、123と789のことである。チャンタの上位互換なのでこちらに上書きされる。ただ、役牌がある関係上、鳴くとチャンタより手が安くなる可能性が高い。

正式名称:混一色

略称:ホンイツ

鳴き:OK(鳴き下がり)

上位互換:清一

混一

手牌の全てが字牌と数牌の1種類で構成されていれば役を得る。

6飜

正式名称:清一色

略称:チンイツ

鳴き:OK(鳴き下がり)

清一

手牌の全てが数牌の1種類で構成されていれば役を得る。

役満

役の最高峰。問答無用で上限の点数を貰える素晴らしい役。そのため、飜数はない。麻雀は最高点数の方を点数にする原則があるのでこちらが優先される。W役満はより難易度が高い手を作ると役満の倍の点数貰える。また、複合役満がありルールが一般的になっているので四暗刻字一色だった場合はW役満となる。

正式名称:数え役満

略称:かぞえ

鳴き:OK

数え役満

ドラ含め飜数の合計が13以上だと役満として成立する。

正式名称:四暗刻

略称:スーアン

鳴き:ロン含めNG

四暗刻

4つの暗刻を作ると役満として成立する。

正式名称 四暗刻単騎

略称:スッタン

鳴き:NG

四暗刻単騎 [W役満]

4つの暗刻を作り、単騎待ちでアガるととW役満として成立する。

正式名称:四槓子

鳴き:OK

四槓子

4つの槓子を作ると役満として成立する。

正式名称:大三元

鳴き:OK

大三元

三元牌全て面子で揃えると役満として成立する。

正式名称:小四喜

鳴き:OK

小四喜

風牌を面子x3、雀頭の組み合わせで揃えると役満として成立する。

正式名称:大四喜

鳴き:OK

大四喜 [W役満]

風牌を全て面子で揃えるとW役満として成立する。

正式名称:字一色

鳴き:OK

字一色

手牌の全てが字牌(全7種類)で構成されていれば役満として成立する。

正式名称:清老頭

鳴き:OK

清老頭

手牌の全てが1と9の牌(全6種類)で構成されていれば役満として成立する。

正式名称:緑一色

鳴き:OK

緑一色

手牌の全てが緑のみの牌(全6種類)で構成されていれば役満として成立する。

緑のみの牌とは2索、3索、4索、6索、8索、発である。

正式名称:国士無双

略称:こくし

鳴き:NG

国士無双

幺九牌を全てとどれか1種類を雀頭ジャントウにすると役満として成立する。役の原型から外れた特殊な役。

正式名称:国士無双13面待ち

鳴き:NG

国士無双13面待ち [W役満]

幺九牌を全て集めた後、13面で待つとW役満として成立する。役の原型から外れた特殊な役。

正式名称:九蓮宝燈

略称:チューレン

鳴き:NG

九蓮宝燈

9面待ちの形を作れると役満として成立する。

9面待ちの形は1種類の数牌で1112345678999を作ると1〜9全て待つことが出来る。9面待ちではなくてもその形ができれば役満として成立する。つまり、5の嵌張待ちでもこの形が出来たら九蓮宝燈として成立する。分かりやすく言うと3つの1と9、1つの2〜8、そしてどれか1〜9を追加で1つある形を作るといい。

正式名称:純正九蓮宝燈

鳴き:NG

純正九蓮宝燈 [W役満]

9面待ちを作れるとW役満として成立する。

正式名称:天和

鳴き:NG

天和

親の第1巡目でツモ上がりすると役満として成立する。

正式名称:地和

鳴き:相手含めNG

地和

子(親以外の時)の第1巡目でツモ上がりすると役満として成立する。第1巡目前に鳴きが入ると役が成立しないため注意。

基本的に役として認められているのは以上だ。仲間内でコレ以外の役がある場合があるのでそこは教えてもらえ。気になるならネットにローカル役として載っているから調べると良い。

練習2

今回はテンパイなら最大となる飜数とその待ち牌を答えよう。この時必ずツモアガりとする。

ノーテンならノーテンで良い。シャンテンは考えなくて良いが答えには添えるのでやりたい人は考えて良い。

手牌だけで成立しない役の立直、一発、海底、嶺上、天和、地和は状況で触れてない限りないとする。

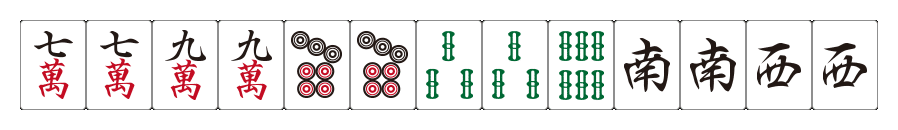

1 状況:東1局東家

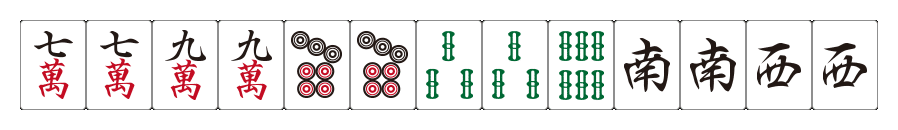

2 状況:南1局西家 自家の捨て牌に横向きの牌あり

3 状況:東3局南家

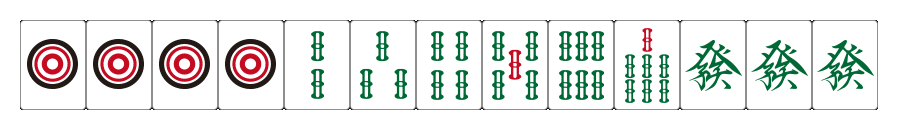

4 状況:南4局1本場南家

5 状況:南1局1本場南家

解けただろうか。手抜きするつもりが状況書かないといけないことに気づいて意外と手が掛かった。役は覚えるのは大変だろうが、意外と覚えたら少ないと感じるから頑張ろう。

コラム:役系統別まとめ

覚えるのは大変なので少しでも理解が早くなるように系列毎にまとめてみた。参考にしてほしい。

分類について

条件形・・・とある条件の元作る役

単独形・・・手牌の一部単独で作る役。順子で作るため、鳴くとその役の飜数が下がる。

単独形刻子型・・・手牌の一部単独で作る役。刻子で作るため、鳴いてもその役の飜数は変わらない。

単独形暗刻型・・・手牌の一部単独で作る役。暗刻で作る関係上鳴きに制約がかかる。

単独形槓子型・・・分類上単独形刻子型と同じだが筆者がツッコミを恐れたためこの記載。

全体形・・・手牌全体を使って作る役。順子も使えるため、鳴くとその役の飜数が下がる。

全体形刻子型・・・手牌全体を使って作る役。刻子のみなため、鳴いても鳴いてもその役の飜数は変わらない。

全体形刻子型(7)・・・分類上全体形刻子型と同じ。七対子も狙える役。

偶然役(1飜)・・・特殊条件で役がつく。鳴いても問題ない。

偶然役(役満) ・・・開幕ツモで役がつく。相手含め鳴きがあると役が消える。

特殊・・・役の原型から外れた役。原型から外れるため鳴きがそもそも出来ない。

練習2/答えと解説

1 状況:東1局東家

2飜:1索と4索

平和と面前ツモで2飜。待ちはどちらで待っても飜数は変わらない。

平和

符がない形なので平和。面子が順子、雀頭が役牌以外、待ち方が両面待ちなので平和。符を考える時は一つ一つ考えることが大事だ。面前ツモ

説明時に書いた通り、ツモ上がり想定なので役あり。面倒なので、以降省略。

2 状況:南1局西家 自家の捨て牌に横向きの牌あり

5飜:4筒と7筒

立直、面前ツモ、自風、三暗刻で5飜。待ちはどちらで待っても飜数は変わらない。

立直

立直したのを示すのは牌を横向きにすることなので覚えとこう。また、立直棒を置くのも立直しているのを示している。これは一度やれば分かると思う。自風

西家は西を刻子で持っていると役が付く場所のことだ。そのため、今回は役が付く。風牌は毎回どの牌が自分の役牌になるか考えることは大事だ。三暗刻

しれっと、暗刻が3つあるので三暗刻だ。見逃さないようにしよう。

3 状況:東3局南家

3飜:6索

面前ツモ、七対子。一つの待ちなので最大かどうか考えるのは不要。

七対子

対子が7種類あるから七対子。誰もが考えたことがある7つある場合は?ローカル役アメリカン七対子だ。なぜ、通常は許されていないのは対子としての定義が刻子の1つ不足系だが、最終的に刻子になりえるかはチェックしているためである。要は同じ牌の対子2つは最終的に刻子になり得ないのでダメとなっている。

例えば、以下の形は存在しない牌である5枚目の牌を求める待ちになりそれはあり得ないため、テンパイすら認められないのが普通である。

4 状況:南4局一本場南家

ノーテン

1シャンテン。雀頭OK、面子1足りないがターツとなっていないため1シャンテン。

5 状況:南1局一本場南家

8飜:南

面前ツモ、W南、混一、三暗刻。5索待ちもあるが、今回問題として最大になる飜と待ちを答えるので間違い。ちなみに5索でアガるとW南が消え6飜となる。

追加問題2

物足りない人向け。全15問。練習問題と条件は同じ。

補足:テンパイなら最大となる飜数とその待ち牌。ノーテンならノーテンで良い。必ずツモアガりとなる。

立直、一発、海底、嶺上、天和、地和は状況で触れてない限りないとする。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?