青葉賞コース論

Twitterアカウントもあります。フォロー等よろしくお願いします。

青葉賞(東京芝2400m)

コースデータ

・左回り

・スタートから1コーナーまで 約350m

・最終直線 525.9m

・高低差 2.7m

・最終直線坂 2.0m

特徴

・スタート地点は正面スタンド前の坂を上り切ったあたり

・スタートから1コーナー途中までは平坦

・1コーナー途中から向こう正面の途中まで下り

・3コーナー手前に高低差1.5mの急坂

・向こう正面の急坂を上った後は短い平坦の後、3コーナー途中まで下り

・3コーナー途中から緩い上りに切り替わり、4コーナーから最終直線途中まで上り続ける

・残り400m手前から高低差2.0mの坂

・坂を上った後は約300m平坦

このコースを使用するOP以上の競争

G1

優駿牝馬(3歳・牝)

東京優駿(3歳)

ジャパンカップ(3上)

G2

青葉賞(3歳)

L

メトロポリタンS(4上)

コース考察

ダービー・オークス・ジャパンカップという格式高いレースが行われるコースなのだが、他の同程度の距離のコースと同様、近年の短距離・マイル需要に押され、出走頭数が集まらないレースが多くなっている。そのためデータに関してはやや正確さを欠いていることを御理解いただきたい。

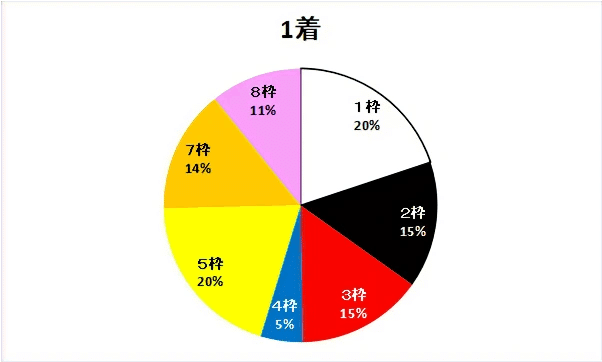

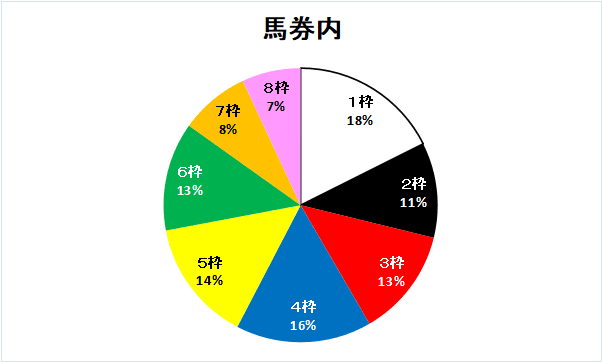

○本質的には内枠有利だが

「補正込み」とは、当該コースが最大18頭立てで開催される、即ち7・8枠の出走頭数が1~6枠に比べて多くなることを踏まえ、1~6枠の出走頭数とほぼ同じになるように一定の係数を掛けた後の数字であることを意味する。

今回の場合、7枠に73%、8枠に72%の補正をかけている。

まず勝ち馬の枠については、正直そこまで過度に気にすることはない。6枠からは16頭以上のレースで勝ち馬は出ていないが、2着馬としては18年ダービー馬ワグネリアンと半馬身差のエポカドーロや20年世代でコントレイルがいなければ二冠馬だったサリオスなどがおり、また5枠や7,8枠で勝っている馬が出ている以上6枠だから勝てないという合理的な理由付けができない。

厳密に言えば1枠に関しては馬場コンディションによって下駄を履かせてもらっている時期があることは否定しないが、基本的にはメンバー内で能力の高い馬が順当に勝ちやすく、紛れの要素が乏しいコースである。

一方、多少能力が足りなくても諸々の要素が向いた時に絡んできやすい馬券内ということになると、距離が長い条件らしく内枠の優位が大きくなる。

これは考えてみれば当然の話で、東京競馬場は全体的なスケールが大きく直線も長いため、外から捲って上がってくる競馬の利点がローカルや中央内回りに比べて少ない。

また、上にも書いたが一時的に極端な内枠有利馬場になっていたタイミングがあったことや、馬場造園技術の発達により開催が進んでも芝の傷みを抑制できるようになったことで、開催全体を通して内を狙うメリットが外を回すメリットに比べて大きくなったことにより、距離ロスも少なく抑えられ、自然な流れで内を突ける内目枠の方が成績を残しやすくなっていると考えられる。

敢えて気にすることがあるとするならば、その日ごとの馬場コンディションによって内と外どちらが有利かという部分であろう。

これに関しては他のどんな条件であっても共通で気にしなければならない。

なお、コース区分(A~Dコース)別傾向については省略する。

データが細分化されすぎてしまい見づらくなることを懸念した。

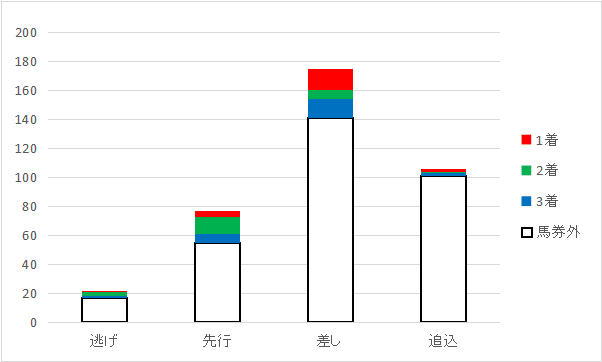

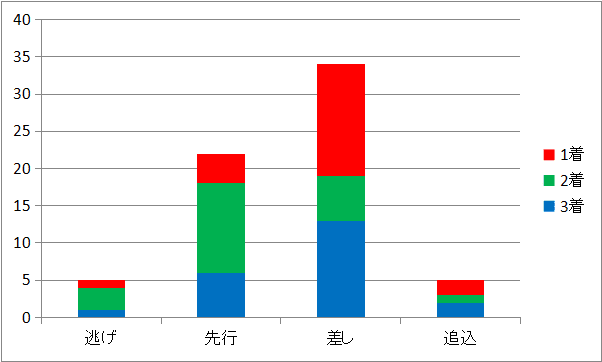

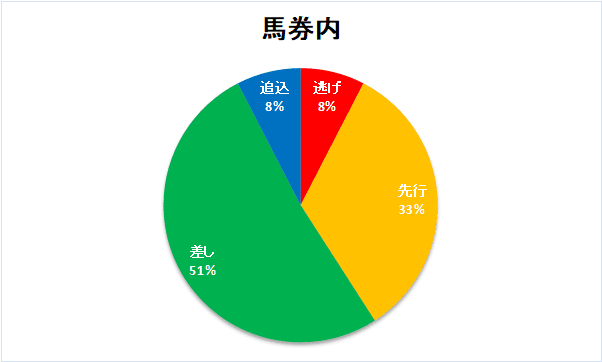

○上がり優位だが上がりしか使えないのもNG

こちらはやや意外に感じるかもしれない。

東京の他距離の例に漏れず上がりを使える馬が絶対的に優位に立っているのは間違いないのだが、だからと言って上がりを使うために最後方から運ぶ馬はそれはそれで基本好走できないというジレンマを抱えているコース。

直近5年の多頭数のレースで勝ったのは、前が流れて差し決着になったところを突っ込んできた22年ダービーのドウデュースと、勝ち馬とそれ以外の力差(完成度の差という方が適切かもしれない)が大きく順当に突っ込んできた20年オークスのデアリングタクトの2頭のみ。

原因として考えられるのは、ある程度距離があるレース特有の縦長すぎる展開が挙げられるか。

例えば逃げ馬と最後方の馬の上がり3F能力が2秒違ったとしても、逃げ馬が残り3F地点を通過してから3秒後に最後方の馬が残り3F地点を通過するのでは届かないのは火を見るよりも明らか。

上がりを使えることは重要で、とりわけ東京競馬場においてはそこばかりに目が行きがちになってしまうが、その上がりをどのくらいの追走ペースで使えるのかという部分にもまた気を付けなければならない。

なお、逃げの成績も芳しくない。

これに関しては大箱コースで多頭数の長距離という条件上宿命ともいえるが、頭数が少なくなればその分楽になる傾向にはある。

過去の青葉賞ラップ推移

2013 12.5-11.6-12.5-12.7-12.6-12.9-12.5-12.3-11.9-11.4-11.6-11.7 61.9-58.9

2014 12.5-10.9-12.4-12.6-13.0-12.6-13.1-12.5-12.1-11.8-11.1-11.9 61.4-59.4

2015 12.7-11.1-12.4-12.8-12.9-13.3-13.1-12.3-12.0-11.5-11.2-11.6 61.9-58.6

2016 12.7-10.9-12.3-13.0-12.4-11.6-11.9-11.7-11.9-11.6-11.9-12.3 61.3-59.4

2017 12.5-11.2-11.8-11.8-12.4-12.4-12.3-12.1-11.9-11.8-11.4-12.0 59.7-59.2

2018 13.2-11.2-11.8-12.2-12.4-12.7-12.3-12.2-12.0-11.6-11.1-11.7 60.8-58.6

2019 12.7-11.2-11.9-12.1-12.0-11.8-12.3-12.2-12.5-11.6-11.8-12.9 59.9-61.0稍

2020 12.3-10.8-12.2-12.6-12.5-12.5-12.2-11.7-11.6-11.6-11.5-11.5 60.4-57.9

2021 12.5-10.6-12.1-12.8-12.5-12.6-12.7-12.5-12.1-11.6-11.3-11.9 60.5-59.4

2022 12.7-11.3-11.5-11.5-11.9-12.3-12.7-12.4-12.4-11.7-11.9-11.9 58.9-60.3

距離の長いレースらしくペースはばらばら。ここまで違うとあまりよく分からない。

ただ青葉賞というレースそのものとしては、そこまで上がり時計に特化した勝負にはならず、どちらかというとレース後半に12秒前半から11秒後半の時計が連続して出る、ロングスパート気味な勝負になる傾向がある。

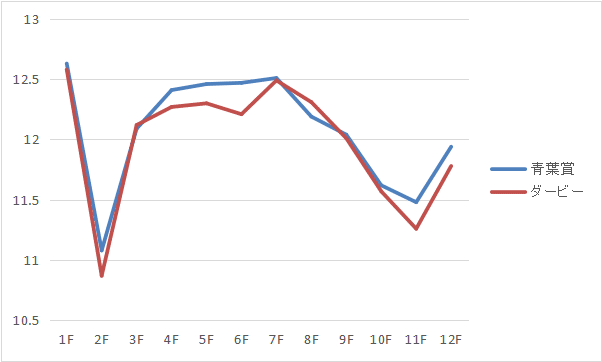

ダービーとの比較でも顕著になっているのが最終盤で、青葉賞は平均して上がり3Fがそこまで出ない傾向が強い。ダービーでは道中ペースの平均が青葉賞より速く、その上で上がり3Fもまた青葉賞より速い。

これは単純にレースレベルの差の大きさが由来しているのは間違いなく、また同じコースで開催されるにも拘らず求められる能力が異なってきている可能性もある。

このレースをステップにダービーで好走した馬が乏しい理由もそのあたりにありそう。

勝ち馬は15年レーヴミストラルが上がり3F33.7で勝ったのを最後に、33秒台で勝った馬が出てきていない。

上に掲載したグラフからも明らかな通り、レース上がりそのものがそこまで速くないため、勝ち馬もそこまで速い上がりにならないのは当然と言える。

またそれに関連して、17年のアドミラブルが12-12-9-4の通過順で勝った以降の年は全て2コーナー通過順位が6番手以内と比較的前目で追走した馬が勝っている。

上がりの速度にそこまで強みのない馬によってレースが行われている分、単純に位置を取れるというだけでレースを優位に運べるということがここから見えてくる。

主観

コース的な見解は総合力が問われると言ってしまってよいだろう。

ペースや頭数にもよるが、シンプルに脚が遅い馬や位置取りで後手を踏んでしまうような馬は足切りに遭う確率が高くなるので、ある程度絞り込みやすいコースではあるかもしれない。

ただ馬場バイアスやその他の影響が強く反映されやすいコースでもあるので、紛れを狙うならそこを意識するとよいかも。

青葉賞というレースに関しては、当然年にもよるが基本的に低レベルな戦いになってしまうことが多い。

道中ペースがそこまで速くならず、また上がりの能力に乏しい馬が多く出走してきやすい分、追走能力が高い馬が相対的に浮上してきやすい。

東京2400mのイメージに囚われず、上手な競馬ができている馬を狙うのが得策と言える。

2023年 青葉賞(東京芝2400m)各馬考察コメント

全頭考察コメントはこちら。各馬の特徴を解説していますので、参考にして下さい。