ロサンゼルスの山火事を考える

2025年1月7日に発生したロサンゼルス周辺の山火事は、異常乾燥と強風という悪条件が重なり、1月21日現在でも鎮火の目途が立っていません。

筆者は、テレビの報道・情報番組で解説を担当しましたが、持ち時間の関係もあり、この火災の本質を十分説明することができませんでした。

そこで本稿では、現在入手できる情報を用いながら、この火災が示している課題等について考えていきたいと思います。

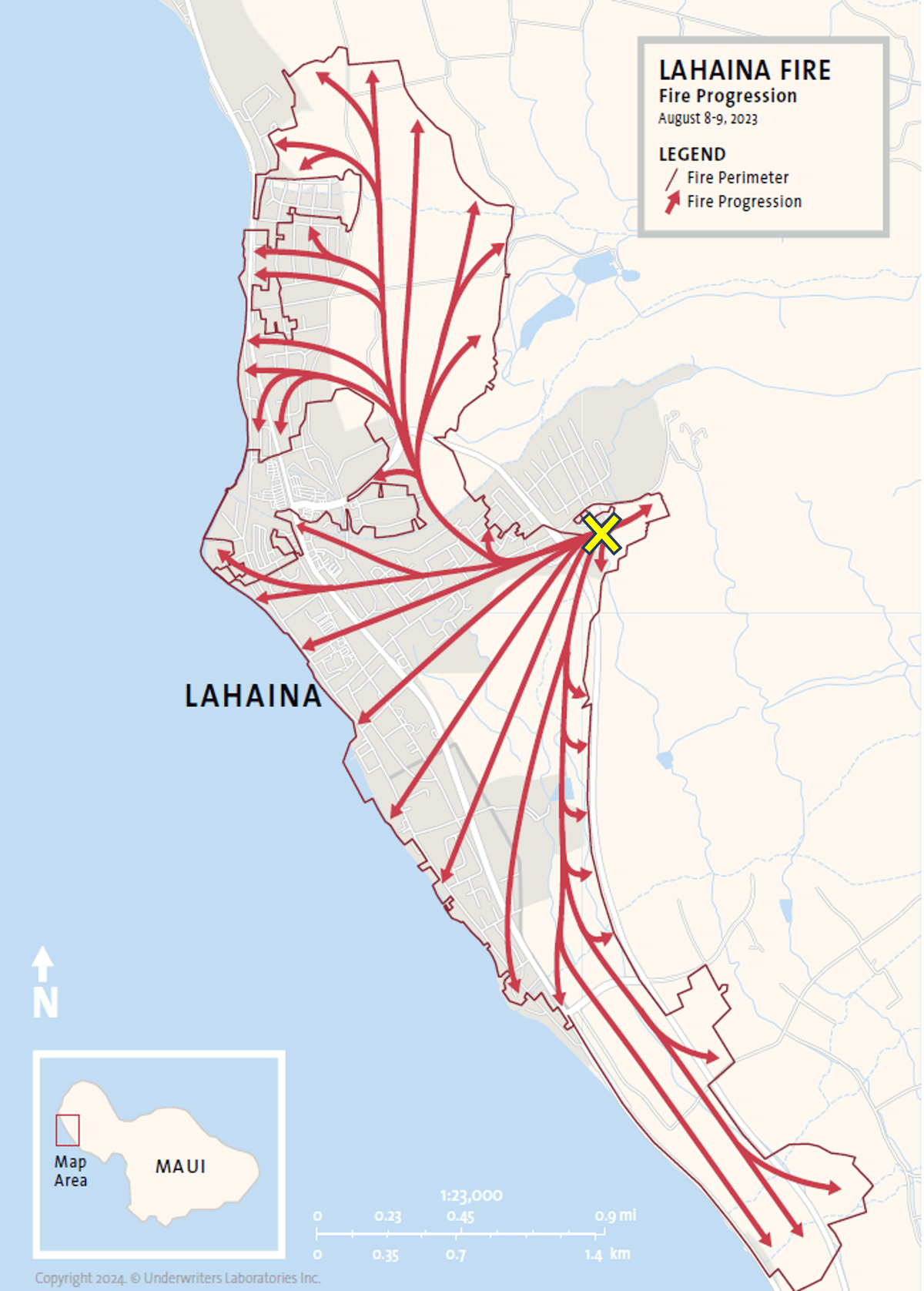

なお、考察に当たり、2023年8月8日に発生したハワイ・マウイ島の山火事の資料を参考にしていきます。強風時に乾燥した原野から出火し、市街地を巻き込んだこと、消火が思うように進まないこと、陰謀説など出火原因や延焼拡大原因に様々な憶測が飛び交ったことなど、多くの共通点があるとともに、マウイ島火災は、すでに公的機関の報告書も公表されているので、火災の実態が十分把握できるからです。

※本稿で表示している時刻は、すべて現地の時刻になります。

■火災の概況

複数の箇所で出火していますが、大きな被害が出ているのは、パシフィック・パリセーズとイートンの2つの地区であり、現地では「パリセーズ火災」、「イートン火災」と別々に扱われていることが多いようです。

被害状況はカリフォルニア州森林防火局(CAL FIRE)から次のように定期的に発表されています。

焼損面積 23,713エーカー≒9,600ヘクタール

損害建物 4,996棟

死者 10人

焼損面積 14,021エーカー≒5,600ヘクタール

損害建物 9,366棟

死者 17人

ここでハワイ・マウイ島の火災についても触れておきます。

3つの地区で時間を置いて発生しました。

最初に出火したのはマカワオ地区で、ラハイナ、クラと順に出火していきましたが、特にラハイナ地区は住宅地や観光エリアにも延焼拡大し、家屋や人的被害は、この地区に集中しています。

火災は8月11日に鎮火しましたが、2,200棟以上の建物が被災し、102人の死亡が確認されています。焼損面積は2,700ヘクタール(ラハイナ地区は870ヘクタール)に及びました。

■出火原因

消火活動中ということもあり、十分な原因調査が行われていません。

出火の数か月前、火災保険の更新が拒否される事例が散見されたことから、火災保険が絡んだ放火説や陰謀説まで流布していますが、中でも有力視されているのが、イートン地区の送電線トラブルによるものです。

目撃事例も多くあり、当局は重点的に調査を進めているようです。

送電線トラブル説が有力視されている理由の一つとして、マウイ島火災も送電線が出火原因だったことがあげられます。

そこで、マウイ島火災の出火プロセスを詳しく見ていくことにしましょう。

マウイ島火災の出火プロセス

被害の大きかったラハイナ地区に関する出火原因報告書がマウイ郡消防本部により発表されています。この報告書によると出火のプロセスは次のとおりです。

①8月8日6時34分、ラハイナ地区の東端にある中学校付近(下図黄色のバツ印)で、送電線の下が燃えているとの通報が入電

➁消防隊が到着すると、道路際の送電線の下で枯草が燃えていた。

➂送電線が交通標識に垂れさがったり、地面にスパーク痕が発見されたことから、強風で切断された送電線が地上に落下した際、スパークし、枯草に着火したものと推定される。

➃消防隊の放水や重機によって枯草等の可燃物を排除した結果、間もなく鎮火する。消防隊はその後も幾度か現場を巡回し警戒を行う。

⑤14時52分、最初の出火箇所から南東に数メートル離れた溝(雨水等の流れにより自然にできたもの。現地では【gully】と呼んでいる)から白煙が立ち上がり、間もなく炎も見られるようになった。

➅直ちに消防隊が対応したものの、炎の勢いが強く延焼拡大してしまった。

⑦最初の火災で可燃物を溝の方へと除去した際、火種が混入していることに気付かなかったため、溝内で再燃したものと判定された。

送電線からの出火の可能性

マウイ島火災の出火原因となった送電線は、木製電柱に架設されており、それほど電圧は高くないと思われますが、イートン地区のものは、鉄塔で高い位置に架設されており、かなりの高圧送電線であると考えられます。

一般的に、電圧が高いほど、放電した際に発するエネルギーが大きくなり、可燃物への着火も容易になります。

送電線が出火原因となるのは、架線が落下するだけでなく、次のようなパターンも考えられます。

放電現象が起きた場合は、電気痕が生じ、火災で受熱しても残りやすいので、現場を綿密に調査すれば痕跡が見つかる可能性は十分にあります。調査の進展を待ちましょう。

なお、かつての山火事は、落雷や風による枝の摩擦発火などの自然現象が代表的でしたが、近年は放火や焚火・タバコの不始末など、人為的な要素の比率が高くなっています。

今回の調査も、そうした点まで視野に入れて調査が行われているはずです。

■延焼拡大の原因

樹木の特徴

アメリカでは山火事のことを【wildfire】と呼んでいますが、現地では、時折【brushfire】という言葉が使われます。【brush】とは低木の茂みのようなものです。つまり、高木が茂った森林が燃えているのではなく、人の背丈ほどの低木や枯草、落ち葉などが燃えているのがこの山火事の特徴なのです。

次の写真は2023年ころのイートン地区の丘陵地帯です。

こうした樹木類は、高木よりも着火しやすいうえ、水平方向に延焼拡大するのが速くなります。

極端な乾燥状態

次の図は、2024年10月1日から2025年1月18日までのカリフォルニア州における降水分布を表しています。

2024年10月1日から2025年1月18日

(Center For Western Weather and Water Extremesのデータより作成)

これを見ると、火災現場周辺では、少なくとも2か月以上ほとんど降水がなく、したがって前述の低木類の多くは枯れてしまった可能性があります。

山火事の観点から見れば、この地方の原野は、火薬が撒かれているに等しいと言っても過言ではないでしょう。この状態で発火し、強風が吹けば容易に延焼拡大するのは言うまでもありません。

消防力の問題

山火事の消火は、陸上からの放水とヘリコプターや固定翼機(俗称「エアタンカー」)による空中消火を併用するのが基本ですが、それぞれの消火方法には一長一短があります。

ただし、出火当日は最大風速35m/sの風が吹き荒れ、空中消火はほとんどできなかったようです。

道路に近いところならば陸上の消火でも効果的に行えますが、奥地へはどうしても消火がしづらくなります。空中消火が不可能ということは、初期の消火体制に大きな痛手でした。

陸上の消火活動には危険性が伴います。

例えば次の図のような配置になった場合、風が強くなると退路を断たれる危険性があるので、退却や転戦を強いられてしまいます。

広範囲に延焼拡大すればするほど、こうした事態に直面していき、消火活動は思うように進まなくなります。

筆者は、1988年2月5日に神奈川県西部で発生した山火事に出動した経験があります。最大瞬間風速は26.2m/sに達し、山中では風向も目まぐるしく変化するので、活動時間の大半は、消火活動よりも転戦移動に費やされるような有様でした。

焼損範囲は210ヘクタールまで達し、絶望感が漂い始めた夕刻、雨が降り始めたのです。まさに恵みの雨でした。もしそれがなかったら、山中で命が尽きていたかもしれません。

■市街地被害の原因

今回の火災における最大の問題点は、市街地に大きな被害が生じているということです。(マウイ島火災のラハイナ地区も同様)

もはや山火事というよりも、「山火事が引き起こした市街地大火」と捉えるべきでしょう。

住宅構造の問題

原野で延焼を阻止できなかった結果が市街地大火をもたらしたのですが、住宅構造の特徴にも目を向ける必要があるでしょう。

アメリカの高級住宅街と聞くと、耐火構造の建物が並んでいる光景を想像される方が多いかもしれませんが、耐火建物が占める割合はそれほど高くなく、大半は木造住宅になります。当然のことながら強い火力には耐えられません。

NFPA(National Fire Protection Association 全米防火協会)では、山火事から住宅を守るために、次のようなチェックポイントを発信しています。

当然のことながら屋根や外周部の対策が重点になっています。

アメリカの古い住宅では、瓦ではなくシダーシングル(木製の板材)やアスファルトシングル(ガラス基材にアスファルトを浸透させたもの)を用いたものが多く、瓦より防火性能が劣ります。

ただし、いずれの方式でも強風で剥離してしまうこともあり、剝き出しになった木製下地に着火する危険性があります。

また、窓に関しても、金属メッシュスクリーンを付けたとしても風による飛来物で破壊されてしまう可能性があります。

マウイ島火災では、焼損を免れた家屋にも、強風による屋根や窓の損傷が多く見られました。

こうした部分から室内へ延焼した可能性が高いと考えられます。

また、アメリカでは住宅の周囲をウッドチップで覆うマルチングと呼ばれる装飾をすることが多く、こうしたものも火災時には延焼媒介物になってしまいます。

ウッドチップなどの可燃物が使用される

なお、カリフォルニア州では、「ワイルドランド・アーバン・インターフェースコード」という山火事に対処するための建築基準を導入していますが、パリセーズにおける住宅の建築時期は、1965年あたりが最も多く、現行基準よりも燃えやすい家が多かったと言えるでしょう。

消火用水の問題

消火活動に欠かせない水が、LA火災では十分供給できなかったという問題も生じました。

消防車に積載可能な水量は限られているので、消火の大半は、水道管に付設されている消火栓や水槽などに蓄えられた水を使います。このうち、消火栓の水圧低下がひどかったと聞いています。実際の放水作業ではポンプで加圧するわけですが、消火栓の水圧が一定基準を下回るとポンプで加圧しても放水量や放水射程が低下し、使い物にならなくなってしまいます。

特に問題を指摘されているのが、パリセーズ地区にあるサンタ・イネス貯水池です。2024年2月、池を覆う蓋に亀裂が発見され、修理のために長期間排水されたままの状態だったのです。日常生活に必要な水は、他の給水系統から回されて不便はなかったようですが、一度に大量の水を使用する消火活動を支えることはできなかったのです。

ただし、このように災害前から潜在していたトラブル要因がなかったとしても、市街地大火の際は、消火用水が不足がちになることは珍しくありません。そもそも、水道事業者の給水計画自体が大火を想定していないからです。

我が国でも、2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災においては、消火栓の給水能力が足りず消火活動が停滞したことがあります。

この窮地を救ったのがミキサー車でした。糸魚川地区生コンクリート共同組合に所属のミキサー車23台が水の搬送を実施してくれたのです。

(糸魚川市役所「大火の記録展示」より)

このとき、消防からの要請以前にミキサー車は水搬送の準備に移っていました。1987年に山火事が発生した際、同様の搬送依頼を受けた実績があったからだそうです。

非常時には、固定観念にとらわれずあらゆる手段を模索することの重要性を教えてくれる事例です。

■課題と向き合うために

この火災が提示している様々な課題に正しく向き合うためには、感情にとらわれず、科学的な視点で考えていく必要があるでしょう。

被害が拡大した最大の要因は、異常乾燥と強風という気象条件です。それを気象変動がもたらしたという見方も有力視されています。

一方で、本稿で紹介したように、ロサンゼルス周辺の地域特性や都市構造、消防体制が影響しているのも確かです。

ただ、特定の要因を政治問題に引き込もうとしている勢力もあり、課題解決の阻害になるのではないかと筆者は危惧しています。

ほとんどの火災は、様々な要因が絡み合って発生し、被害を拡大させるものです。自分に都合の良い要因だけをクローズアップさせて囃し立てるようでは、次の火災を防ぐ道筋ができません。

さて、我が国では、この火災をどのように捉えるべきでしょうか。

自然環境、建物構造、消防体制など、違いは多くあります。

しかし、火災の発生や被害拡大につながった要因は、我が国にも共通項があるのではないでしょうか。

空中消火の体制も万全とは言い難いですし、市街地大火の際に、消火用水に支障を来した事例も少なくありません。

太平洋を隔てた対岸の火事を、我がことのように見つめ直し、多くのことを学び取ろうという姿勢が大切だと思います。

いいなと思ったら応援しよう!