自作三味線【胴】

自作三味線の【胴】部分の作り方紹介になります。

三味線【全体】見取図はこちら↓

三味線【胴】図面はこちら↓

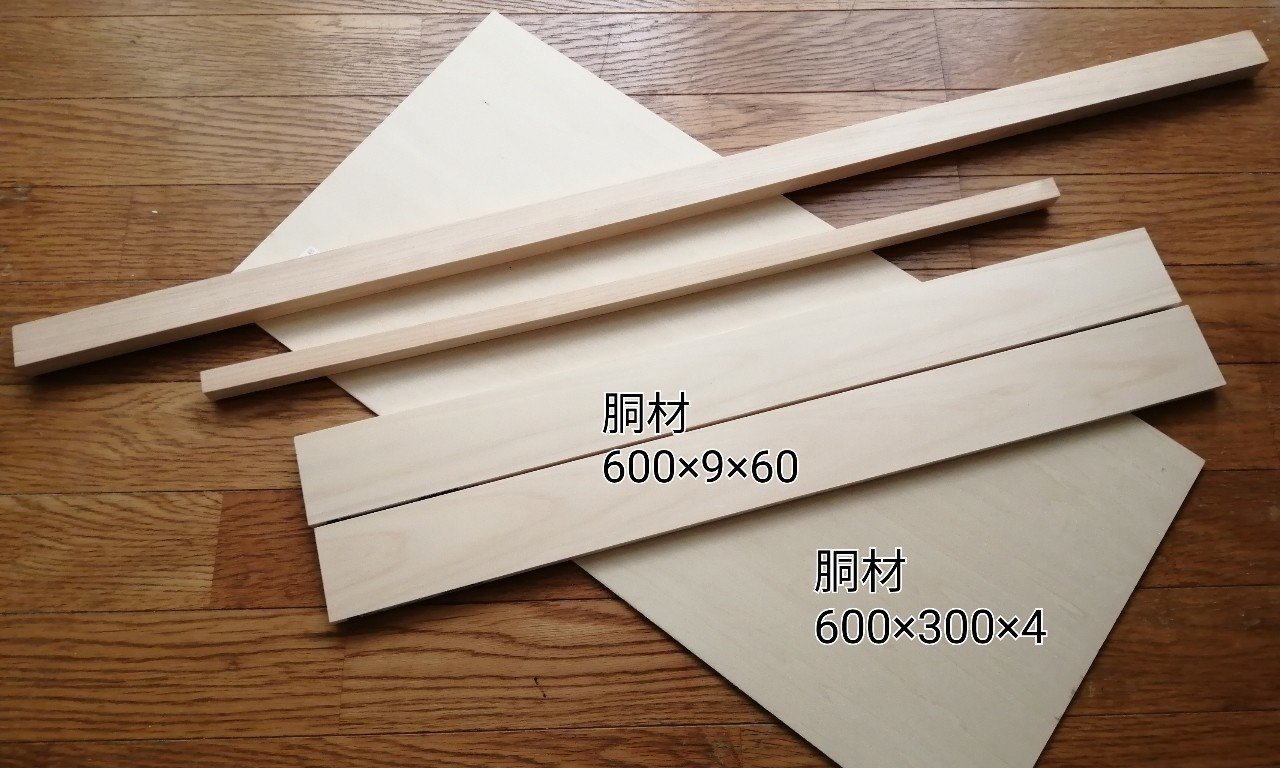

【材料】

・木材(檜材) 600×9×60 2ヶ

・シナベニヤ 600×300×4

・木工用ボンド

【工程】

1、メインカット(側面)

(サイズは図面を参考にしてください)

・木材(C)を202ミリにカット(2枚)

・木材(C)を156ミリにカット(2枚)

2、メインカット(上下面)

・202×174ミリにカット(2枚)

3、棹通し穴あけ

・156ミリカットした方の板に墨を入れる

(穴のサイズは30×9ミリ)

(位置は横が63-30-63ミリ、上から5ミリです)

(間違えて202ミリに書いてしまった写真)

・線の内側にドリルで穴をさらっていく

(この工程を行った方が圧倒的に楽です)

(写真は棹なので、参考までに)

・彫刻刀などで大まかに穴をさらってから、サイズに合わせ微調整して削っていく。

4、音抜け穴あけ

・上部になるベニアに音が抜ける穴をあけます。

今回は無意味にこだわり太陽の形にしましたが、丸でも四角でもなんでも大丈夫です。

(上記同様にドリルでさらい穴を開けます)

5、箱形成

・カットした板をボンドで張り合わせて箱をつくって行きます。

(今回は輪ゴムで絞めてますが、バイスがある方はその方が良いと思います)

(今回は上部のベニアだけ後回しにしました)

6、面取り

・全方向の角をやすります。

・四方の縦角に丸みをだします。

(板の厚みを抜かないように注意しましょう)

【胴の完成】

この説明は【胴】だけを作る工程になりますので、全体を作っていく流れは後日アップします。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

少しでも参考になれば幸いです。

総合的な制作の流れをまとめた【0知識からの三味線作り】はこちらから↓