自分の人生の棚卸し

プロフェッショナルコーチのキョウスケです。

自分という人間が何をしてきた人間なのか、その時々の感情を思い出しながら、振り返ってみました。

年中比較的暖かい静岡の地で、田舎育ちの明るい性格。

お盆や年末年始には、親戚が集まる家であったこともあり、人懐っこい子供であったように思います。

近所のおじさん、おばさんに元気よく挨拶をして、笑顔を振りまいていたので、遊んでいたり、散歩していると必ず声をかけられるような環境で育ちました。

だいぶ長いですが、幼少期からの自分について書いてみます。

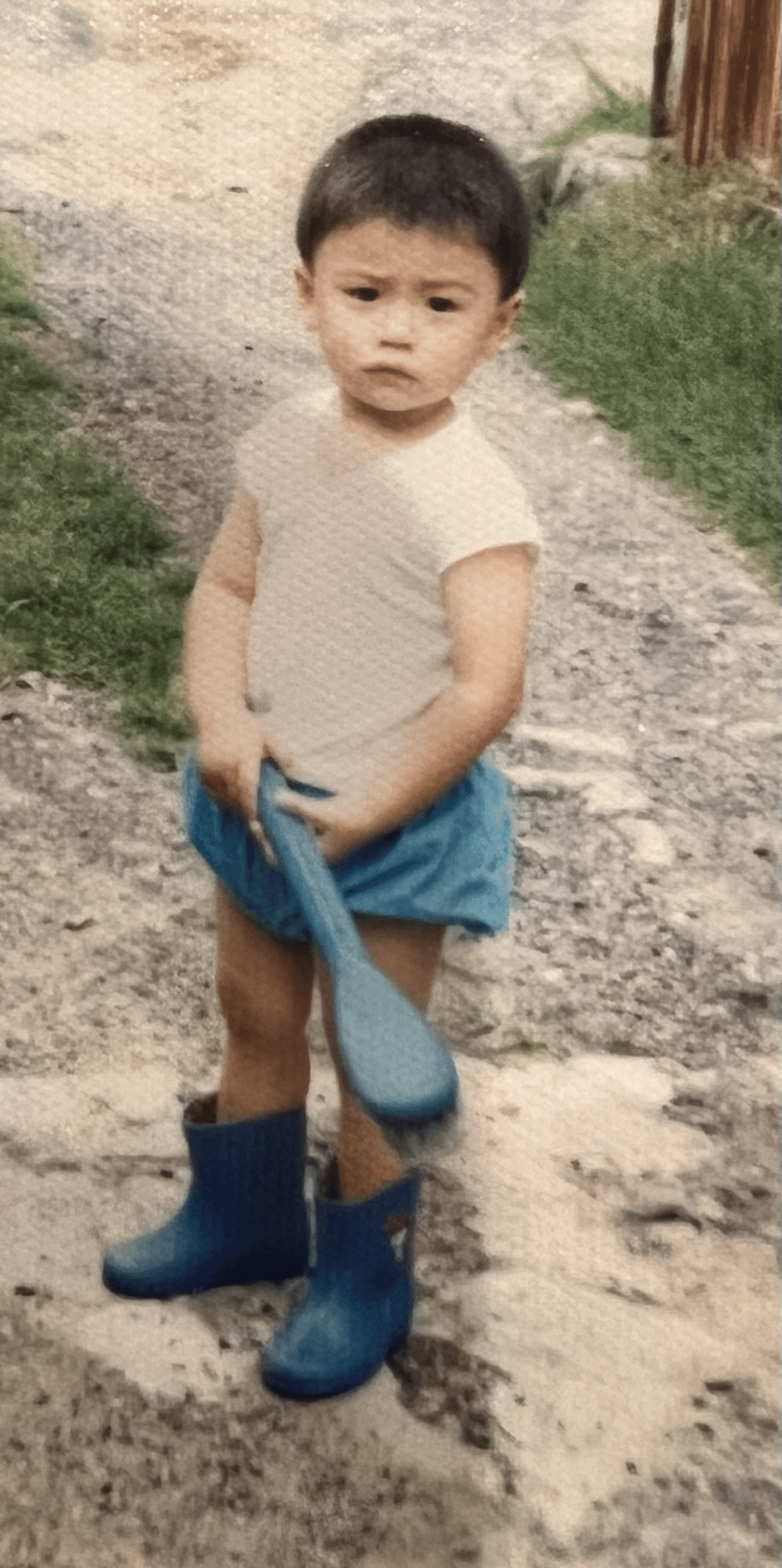

いたずら好きで負けず嫌いな幼少期

静岡県藤枝市の外れ、山にも海にも近く食べ物が非常においしい田舎に1987年9月23日、3,600グラムで平野家第三子(次男)として誕生。母は30を超えての出産であったため、「なんでこんな思いして生まないといけないんだ、くそったれ」という思いで産んだそうな・・・

健康な体をもらったことに大人になって改めて感謝しています。(毎年誕生日は両親に感謝の言葉を送っています)

父は銀行員、母は自宅でピアノ教室、祖父は教員を退職後に田んぼ、畑、山で農作物を育てている家庭でした。年末年始には餅つきをする習慣があり、古いビデオに曾祖母におんぶされているものが残っていました。8人の大家族、大人の手はたくさんあったのでいつも賑やかな家庭で育ちます。

父が婿養子(マスオさん)であったため、物事の多くは祖父中心でまわっていました。

両親からはおとなしい子であったと聞いていますが、私の記憶では、いたずらしすぎていつも母親にげんこつくらっていたような記憶もあります。お米の苗に猫が入らないように柵をおいてあるのですが、しっかり倒してめちゃくちゃ怒られたシーンもばっちり動画に残っていました。

(本人の記憶のない、幼少期の動画は貴重ですよね)

負けず嫌いな性格で、姉や兄に勝てないことからよくケンカして、泣いて・・・ここでも母親に怒られていました。(今、我が子たちのケンカを見ていると、遺伝するのか?笑 と思ってしまうくらいです)

幼稚園でも負けるのが嫌で、基本的には自分が有利になるようにルールを変えたり、駒回しで負けると、その子の駒がほしいと言うような、いわゆるジャイアン的な性格でした。

また、幼稚園行事で雪山遊びに行った際、担任の先生のことがあまりに好きすぎて、一緒にそり滑りできないことにすねていた記憶があります。

(負けず嫌い、わがままという性格に感じますが、これも今の自分を支えるポイントの一つかもしれません。)

問題児?優等生?少年(小学校)時代!

明朗快活な性格で、担任の先生からも気に入られる性格でした。そんな中、2年生のときに、悪ふざけをして階段から友達を驚かせるような行為をしたため、先生から「おまえにもやってやる」と同じことをされ、泣いて反省しました。(なぜ、自分が)そんなことをしたのかはしっかりと思い出せません)

同時期に友達と喧嘩し、お腹にミドルキックを入れた際、クラスメイトから母親(地元でピアノの先生)に報告され、その日は相当怒られ、夕食抜きの刑を受けます。どこかで悪いことをすると情報は伝わるものだという仕組みを理解することに・・・(このとき、母から、どんなことがあっても手を出したほうが負けだ強く言われた記憶が今でも残っています。)

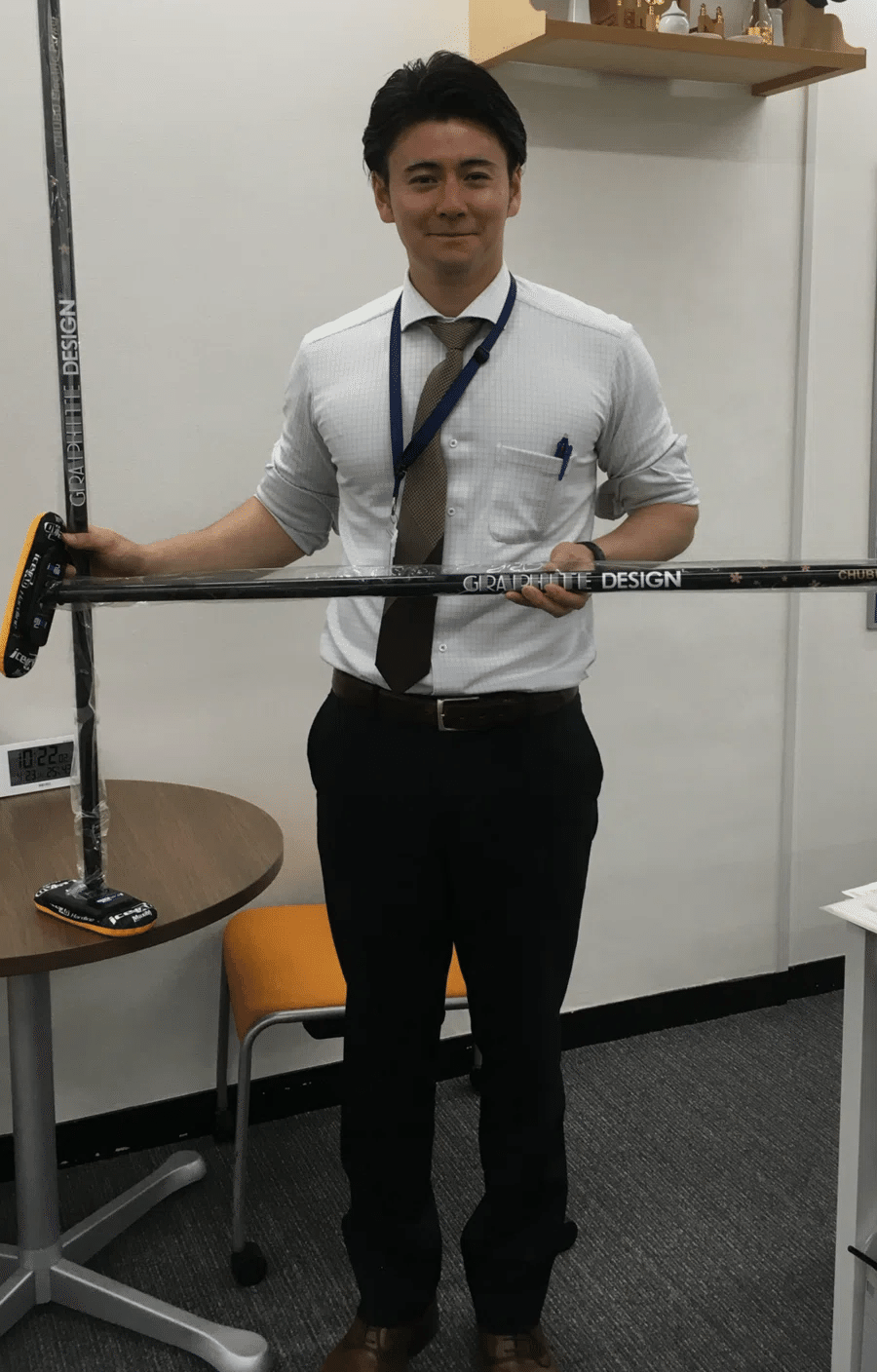

9歳(3年生)で硬式テニスに出会います。自宅にあった壊れた卓球台で卓球をやっている際に、「コートが狭い、もっと広いところでやりたい」と不満を漏らすと、祖父が、「生涯スポーツだからテニスでもやってみるか」と言ったことがきっかけでした。

ただただ、ボールを遠くにとばすことが楽しく、週1回で始めたテニスは5年生では週3~5になり、現在に至るまでずっと継続しています。まさに生涯スポーツとなったわけです(じいちゃん狙い通り!!)。

テニスに飽きないのは、競技の性質(得手不得手やその日の調子によって、勝敗が不透明なところ:HUNTER×HUNTERの念能力みたいな笑)と何歳になっても上達できるからだと感じています。

私のプレーは、ハードヒットスタイル。コーチからはよく、「攻めるべきボールなのか守るべきボールか見極めろ」と言われていましたが、私はどんなボールもプロのようなスーパーショットで返球したいという欲求が強く、常にフルスイングするため、ミスが多く、試合に勝つプレースタイルではありませんでした。(ストレングスファインダーの最上志向がここで出ている可能性があります)

もちろん勝ちたい気持ちもあるのですが、自分の追い求めるショットの質に届かないことが嫌で、常にフルスイングでどこにでも打ち分けられるプレーを求めて、試行錯誤していたように思います。スイングスピードを上げるために、トレーニングをしたり、力の入れ方を工夫したりと、自分の満足いく基準に達するため、無我夢中でした。

(公式試合になると、自分のプレースタイルを捨ててでも、勝ちにこだわる試合を展開することもありましたが、その結果負けときほど悔しいものはありません。本来の自分のプレーをしておけばと後悔することもたくさん経験しました。)

※自分のプレースタイルを磨き上げ、貫き通すことが最も強いことだと理解するのはもう少し崎谷のお話。

(どんなボールでもフルスイングで打ち込んでしまうという行動の意味、意図を考えると、「周りを魅了するプレー」「自分のベストを尽くす」という欲求が隠れているように思います。

小学校4年生からは、クラス毎に学級委員を決めるようになります。うろ覚えですが、他にやる友達がおらず、自分がやるべきだと少年の私は感じ取っていたように思います。

(田舎の小さな学校であったこともあり、挑戦する機会がたくさんありました。)

6年生では児童会(生徒会と同じ)に入り、全校集会等で挨拶する機会もありましたが、多くの人の前で話すことは得意ではありません。小さな小学校だったから多くの機会に恵まれたということは事実です。

5年生からは、隣町の個人経営塾に通うようになります(本人の希望ではありません)。学区外であったため、隣の小学校の生徒の中に、一人違う小学校の生徒が混じっている状態でした。昔ながらの塾で、やる気がない者は平気で頭をはたかれ、怒鳴られるような塾でした。(この頃、勉強はやれば、問題を解くことができるようになる!楽しいという感覚が芽生えます。)結果的に中学卒業までの約5年間この塾にお世話になりました。(今はなき、シャローム学園・・・)

この時期から、家族以外にも、小学校、テニススクール、塾と3つの異なるコミュニティがあったことは、自分にはいろんな世界があると思えた大きな理由かもしれません。(どこかのコミュニティが嫌になった記憶はありませんが、少し嫌なことがあったとき、気持ちを切り替えるのにうまく活用できていました。)

余談ですが、我が家は祖父を中心に物事が決まっていた家庭でした。私たち(孫)の教育にも関心が強く、父は居心地が良くなかったそうです。父は、仕事で平日は帰りが遅く、休日も不在がち。

祖父は教職を引退して、畑仕事をしていたため、水やりや肥料まき等をよく手伝っていました。

(自分が他のことをやりたいときに、畑仕事をお願いされると、「なんでやらきゃいけないの?」と反発していた時もありました。)

また、祖父はテレビゲームに対して「くだらない、頭が悪くなる」という価値観を持っていたため、テレビゲームをやる(父がこっそり買った笑)ときは、祖父が入れない父母の部屋(2階)でこっそりやっていたのですが、ある日、1階から

祖父:「きょうすけはどこいった」

母 :「2階にいるんじゃない」

祖父:「何をしてるんだ」

母 :「ゲームかなんかしてるんじゃない」

祖父:「あたまが悪くなるから、ゲームを持ってこい、とんかちでたたき割ってやる」

恐怖しかありませんね。

外から鍵がかかる米蔵があり、閉じ込めるぞとよく脅されもしていました・・・

(よく考えれば、両親や祖父母の意に反した行為をすると罰則があることが多かったような記憶があります。お弁当のトマト残して来たら、食べるまで家に入れなかった記憶まで思い出しました。

「ゲームで頭が悪くなる」も、よく考えれば関係ないのですが、今でも価値観に刷り込まれていることにも気づきました。)

権威に逆らわない(逆らえない)という価値観は家庭環境から来ているように思います。私の兄は、両親や祖父母に自分の進路について指図されることに反発していました。(当時は金髪、喫煙、飲酒が反発行動でした)

そんな兄を横目に見ながら育ったからか、優等生として生きることを無意識に選んだ可能性も否定できません(親や祖父母が喜ぶような子になる)。

テストの点数が悪いと家族全員から馬鹿にされた経験があります。55点のテスト結果におまえは松井秀喜か(それは松井選手に失礼だろと思いますが・・・)と言われたりしました。姉と兄は中学受験で私立、国立に進学したため姉兄との比較もよくされていました。

バカにされることが嫌で、テストで45点とったときには、親に見せず隠した記憶があります。特に勉強が好きなわけでもないし、受験はせず地元の中学への進学を決めました。

(この時期から比較され劣等感を感じることに抵抗するため、何かしら人より優れた長所をより伸ばすことに力を入れていったように思います。自己正当化して、自分を守っていました。自分の短所から目を背けてきたのではないかと思います)

ショックから自分の見せ方を変革した中学生

これまで友達との人間関係において、そこまで悩まずにやってきた私ですが、転機が訪れます。それは、ある女の子からの一言でした。もともとしゃべることが好きな私は、いつも一言多かったようで、女の子から

「あんたはさぁ、ほんとにしゃべらなければかっこいいのにもったいない!!黙ってろ!」と痛恨の一撃を食らいます。

思春期ということもあったのでしょう、しゃべりすぎる、一言多いためにみんなから嫌われているのではないか・・・

(これまでの生活で、一言多いことでみんなから嫌がられていることを自分自身も認識していたからこそ、響いた一言でした)

ここから私の脳は必死で考え抜いたのだと思います。しゃべらないのではなく、優しい言葉で会話をすれば良いのではないか。一言多いのだから、余分な一言をなくせばよいのではないか。(しゃべらないという選択肢はなかった。しゃべる want to?)

余分な一言を抑え、周囲に対して優しく接する(特に女性には)ようになると、まわりから「性格がよくなった」「前より接しやすくなった」と少しずつ変化が!!

(女の子からモテたいという一心でしょう、ええそうに決まってます)

呼び方にまで変化があり、「きょう君」と呼んでいた子が「きょうちゃん」になったではありませんか。私はここで、自分の言動を変化させることで、周りの言動も変化するということを学びます。(あるいは、まわりから好かれるために何をするべきなのか、何を言えば喜ばれるのか、気にしながら生きるようになったのかも・・・

まさに社会性(他人軸)を重視して生き始めたのでしょう。

最近聞いた曲の中で、羊文学さんの「more than words」の歌詞の中で、

「いつからか正解を選ぶのが楽になって、本音言う無邪気なペース適当にごまかしている」に私の脳がまるで自分のことのようだと感じています。

【ちょっとわけありで全国大会出場編】

中学校にテニス部はなく、地元のクラブに通っていたため、学校が終わると、祖父がテニスクラブまで送迎をしてくれました。祖父は体育教師であり、陸上競技のスポーツトレーナーであったため、「体の使い方はこうじゃないのか!」など、言われていた記憶があります。あまりにいろいろ言われたため、「じゃあ、じいちゃんがやってみなよ」と、今思えばひどいことを言っていました・・・(じいちゃん、ごめん)

(振り返ると、自己正当化の一つなのだと思います)

プレースタイルがハードヒットの私は、相手のふんわりとしたボールにミスを連発し、自分のほうが強いのに負けて泣くということを何回も経験しました。試合中のメンタルコントロールもうまくできず、ラケットにあたることもしばしば。初戦で負けてしまう選手を集めた合宿に参加したり、実業団チームの練習に混ぜてもらったりとしているうちに、試合で少しずつ勝てるようになっていきます。(試合で勝てるようになると、さらにテニスが面白くなっていきます)

中学2年の春に、それまで教わっていたテニスコーチが辞めてしまい、テニスが週に2~3回に減ったことで、中学校のバスケ部に入部しました(スラムダンクを読んで、バスケットマンへのあこがれがあったのです)。

平日は毎日部活でバスケをしながら、平日ナイターと日曜日にテニス練習という毎日。3年生の公式試合の前にはユニフォームをもらうことができ、(ユニフォームがもらえた理由は運動量豊富なこととガッツがあること笑)公式戦にも出場することができました。

これまで個人型の間接闘争スポーツをやってきたため、集団型の直接闘争スポーツの難しい部分も感じました。テニスは相手にボールを取らせないよう配球しますが、バスケは味方とのアイコンタクトはもちろん、取りやすいようにパスをすることも必要です。独りよがりなプレーは許されません。

どうすれば味方に取りやすいパスができるのか、どのように動けば味方が動きやすくなるのか、チームプレーの楽しさも実感することができ、濃厚な1年を過ごすことができました。

そんな中、中学3年の中学校体育連盟のテニス大会ダブルスで県大会準優勝、東海大会5位で全国大会出場が決定!!(ちょっと奇跡的笑)。

初めての全国大会は、有明で第三シードの前に撃沈。(ダブルスは同じ中学でないとペアが組めないという縛りがあることで全国に行けたというカラクリ笑)

ただ、この時は明らかに自分たちの実力以上の力を発揮していたと思います。

県大会準優勝を果たすと、東海大会に向けて所属していないクラブのコーチや先輩方から指導していただき、一気にレベルを上げることができました。

(期間としては1ヶ月ぐらいであったと思います。)

勢いのまま、東海大会も5位となり全国まで駒を進めると、そこから3ヶ月間も新たな出会いや指導をしてくださる方が現れ、さらにレベルを上げていくことになります。

(はじめから全国大会出場などの高い目標を掲げて練習していれば、日常の時間の使い方や練習への姿勢は違っていたかもしれませんが、このときは全国が決まってから準備が始まりました)

全国出場を果たしていますが、地元の大会で負けるはずのない相手に負けて涙を流すことも多く、ラケットや家族に当たることもありました。テニスを辞めようと思ったこともあります。

エースをバンバン取るようなかっこいいプレーがしたいという気持ちが強すぎて、勝ちにつながらないこともしばしば。一打一打、最高のショットを放ってポイントを取れるかという部分にフォーカスしていたように思います。

(理想が高いという意味では良いのでしょうが、高すぎて実戦で使うには確率が悪すぎました)

【いろんな経験を積んだ、学習、生活編】

今でも覚えているのは、授業中や休み時間になると、友達にわからない問題を聞かれ、進んで教えてあげていたことです(主に数学だったような・・・)。

今思えば、

・教えることで自分の理解も深まること

・一番わかりやすい伝え方を考えること

・相手が喜んでくれること

上記のようなことを楽しんでいたと思います。

中学3年の時には、地区開催の英語スピーチコンテストの出場者を決めるため、学校内選考会を参加することになります。記憶があいまいですが、やってみたいと立候補し、4名の中から選んでいただきました(英語の発音が上手い子はほかにもいたのですが、声の大きさと何よりジェスチャーの大きさであなたに決めたと・・・)。

夏休みは、1日おきに学校に通い、英語の先生とマンツーマンで発音やジェスチャーについてトレーニングしました。(当時は学校にエアコンなどついていませんから、窓を開けて汗をかきながら練習してました)

地区大会に出るために、ジェスチャーとともに、左右の観客にも届くように右に左に頭を振りながら表現することを覚えました。地区大会の前にはもちろん、クラス全員の前、全校生徒の前でやることになるわけです・・・

クラスの前で発表した際には、最初の1フレーズで何人かが大爆笑です。(目を見開いて、大きなジェスチャーで本気の英語をぶちこむわけですから、いつもの私と違うことで面白かったようです)それはもう恥ずかしかったのですが、先生が一喝し、無事にスピーチ完了。

(人前で本気で表現した時に何人かから笑われたことが、人前で話すことが苦手と感じている一因かもしれません。みんなから笑われたわけではないのに人前で話すことに躊躇するようになった可能性もあります)

志太地区大会本番でも、表現力が認められ、中部地区大会まで駒を進めることができました。これも当時の先生に感謝です(人前で話すことが苦手という意識はありつつも、成果が出たことでポジティブな記憶として残っています)。

他にも、全校生徒で歌う「大地讃頌」の指揮者をやったり、生徒総会の議長をやったり、一学年の生徒数が99名と少ない学校だったからか、いろんな経験を積ませてもらえた中学校生活でした。

(書いていて、思い出しましたが試合前や発表前等、緊張しすぎていつも吐きそうになっていました。場数を踏んだことで、慣れてきたとは思いますが、そういった経験からも人前で話すことに苦手意識があるのだと気づきました)

番外編ですが、中学校には怖い先輩もいて、すれ違うときに挨拶をしないと呼び出しを受け、殴られるという話がありました(実際、生意気だという理由で殴られた友達もいます)。

挨拶するのとは良いことだと思っていたので元気よく挨拶して目をつけられることはありませんでしたが、だいぶびびっていた記憶はあります。

(兄が中学のときに変ないじめにあっていたことを聞いていたこともあり、余計に回避しようとしていました)

超絶真面目な高校生活

地元藤枝では進学校である高校に入学。サッカーで有名な中山雅史(ゴン)選手や長谷部誠選手を輩出した強豪校であり、体育ズボンは紫のサッカーパンツ!!男子はスパイクの購入が強制という珍しい学校でした。

それとは関係なく、高校生活は、超がつくほど真面目な、ものでした。

【大号泣から始まる部活動編】

部活に入部直後の試合(インターハイ予選団体戦)が高校のデビュー戦となりました。3年生にとっては引退のかかった大切な試合。3年生からすれば、入ってきたばかりの1年生に大切な1本をまかせることとなります。

緊迫した中、3本勝負の1対1で私にまわってきます。対戦相手はゆっくりつないでくる相手。私はとにかくハードヒットスタイルを貫きます。

初めて経験する団体戦のため、極度の緊張と、1ポイント毎の大きな声援によって、手元が狂い、ミスが増えます。「自分の方が強いのに」という思いがますますミスを助長させます。

私は本来の調子を出すことができず、負けてしまい、3年生の先輩の引退が決まりました。正直、他の先輩方が出たほうが良かったと誰もが思ったことでしょう。それでも、3年生の先輩方は「おまえはまだこれからだ、良い経験したな」と声をかけてくれました。当時も号泣していましたが、今思い出しても、涙がでそうです。

3年生が引退後、1,2年生主体の部活動になります。部内では1番と意気込んでいましたが、守りと攻めをきっちり分けてくる先輩になかなか勝つことができません。部内ランキング戦では最後まで先輩に勝つことができませんでした。

個人戦においても、なかなか結果を出すことができず、県大会に出場するのがやっとでした。周りからも、「ボールをつないでおけば、あいつは自滅する」ぐらいに思われていたことでしょう。

高校2年の春過ぎには、部活の部長をまかされました。部長といっても、顧問の先生がしっかりついていますから、部活の予定や、練習メニュー、始まり終わりの挨拶等を取りまとめる役目でした。体も技術も発展途上であり、ほぼ毎日部活に熱中していた時期でもあります。

なかなか思うような成績が出ない時期を過ごしますが、高校2年の冬、愛知県や三重県からも有力選手が出場している大会の18歳以下ダブルス優勝、シングルスベスト4の成績を出します(この時、ゾーンに入ると上位選手にも勝つ可能性が十分あることを身をもって体験します。3年春大会の団体戦でも有名シード校と当たりますが、相手のエースをあっさりと倒すという経験をします)。

【ついていくのに必死の学習編】

高校生活は勉強、部活に明け暮れた日々でした。学校帰りに友達と遊びに行ったり、カラオケやマクドナルドに行ったりした記憶がありません(世の中の高校生はカラオケやマックに寄るものという偏見?)。

基本的に成績優秀者が多い学校であったため、わからないことは友達同士で教えあう素晴らしい環境でした。周りのレベルについていくために勉強したことで自分自身も高められたように思います。

実力テスト上位成績者に掲載されたのは2回のみ笑(1年最初の数学と3年倫理!最初気合入ってたなぁ・・・

1年の最初に上位成績者なんて載っちゃうもんだから、俺っていけてるんじゃと思いましたが数学のピークがそこという悲しい現実。。)

1年生の夏の三者面談では、理系か文系クラスかを選択しなくてはなりません。当時、数学・英語は得意科目で国語が苦手科目でした(ちなみに担任は国語の先生・・・笑)。先生から、「理系科目が嫌いでなければ、理系にいって、いざとなれば文転すれば良い」と言われ、理系を選択しました。 (姉は外国語大学の超文系、兄は高専から技術科学大学と超理系、正直なんで今決めないといけないんだと思っていました。笑い半分で俺は体育会系だと胸を張ってましたね。)

数ⅡBまでは理解が追いついたのですが、数ⅢCはあまり記憶にありません笑。

(わからない箇所は数学のできる友達にいつも聞いていました😭)

物理も力学まではよくとも、ドップラー効果あたりで、興味がなくなっていきました。平均点を取るために必死でしたが、先生に出題範囲とポイントをしっかり聞きに行き、なんとか切り抜けていました。

高校時代の勉強の中で一番楽しかったのは、倫理でした。高校から地元の個人塾のような場所へ通うことになるのですが、その先生が東京大学インド哲学科卒業の方で、倫理を進められたことがきっかけです。今思うと、毎回授業中に下ネタ言ってくるし、数学の問題を聞くと「ちょっと待って、俺もわかんねぇ」と言いながら一緒に問題を解くような面白い先生でした。

というか、「俺の授業よりも、こっちのほうがわかりやすいから」とビデオ学習していたこともたありました。倫理については、人の考え方って千差万別だし、そもそも思考について考えることが面白いと思いました。とは言っても、当時は受験のために、覚えることばかりに集中していたこともあり深く学習することはありませんでした。

そのほか、当時、面白かったのが、NHKの「プロジェクトX」「その時歴史が動いた」の番組です。変革の時には、必ず人が何かを判断、行動することで、時代が動いていくことにワクワクしていました。(番組ってそうやって作られてますよね)

高校3年生の夏休みには、毎日学校の図書館に行って、勉強、時々テニスという毎日でした。志望校についても特に決めていませんでした(親からは、できれば国公立にと言われておりましたが)。

そもそも、私自身が文系に進むのか、理系に進むのか、何をしたいのかということがわからず、とにかく勉強するという高校生活であったように思います(ゴールもエンドステートもない)。

そんな中、入学してから文系にも理系にも進路を変えられる大学があることを知りました。学部名は、国際総合科学部、国際総合科学科、文理共通コース!!なんということでしょう、まさにこれだ(今思うと、決断を先延ばしにしてますね)。

志望校が決まり、やる科目や必要な点数がはっきりとし、勉強にも熱がはいりました。

合格発表は、受かることしか考えておらず、片道2時間の大学まで両親と共に行き、その日に下宿先を決めてきました。

(落ちる気はありませんでした。)

都会に出てきた田舎者、大学生になる

大学生になって一番悩んだのは、服装でした。そもそも高校まで学ラン生活、休日はテニスばかりやっていたため、オシャレに興味がありませんでした。シンプルが一番だと考え、パステルカラーのTシャツに短パン姿でキャンパスライフを過ごしていました。

(どうも周りからは田舎っぺと思われていたかもしれませんね。ただ声がでかいために歩くスピーカーと言われ、一部の方からはよく思われていなかったように思います)

田舎では、周りにいる人はみんな知り合いという感覚がありましたが、都会に出てきたことで、自分のことを見ている人はほとんどいないということに気づきました。(価値観の変化が起きたのがこのときです)

大学生活の大部分は部活動と生涯の伴侶探し(結果的に)と言っても過言ではありません。(根が真面目なので、単位は毎期フル単位取得です。)

【相当熱い体育会硬式庭球部】

大学に入り、当然のように体育会の硬式庭球部に入部しました。サークルや他の部活の誘いもたくさん受けましたが、やるなら本気でやりたいという気持ちが強く、結局他の部活やサークルの見学にもいきませんでした。

体育会の部活のため、先輩に対する態度や時間厳守等ルールはしっかりしていました。

具体的には、先輩を見かけたら必ず挨拶をすること(食堂で挨拶すると無条件で先輩が後輩にごちそうしてくれました)や、部活動中に先輩にボールカゴやボールカートを持たせないこと等で、できていないと上級生から徹底的に指導されます。

OB戦前日の部室掃除では、普段土足で使用している床を舐められるぐらい綺麗にするというミッションがあり、文字通り最後は床を舐めて完了、という気が引けてしまうような一面もありました(部室掃除は1年生の仕事ですが、翌年、床舐め行為はやめました・・・)。

体育会の大会は大きく分けて、個人戦と団体戦(リーグ戦)となります。個人戦は春、夏、冬の3大会、団体戦は年に1回(細かな団体戦は他にもあります)、部活動の目標はリーグ昇格です(入部当時は関東4部)。

忘れられない思い出はいくつかありますが、7泊8日の夏合宿はその中の一つです。 日が昇ってから、落ちるまでひたすら練習した後に、公式ルールを覚えること(テスト有)や上級生とのミーティング等、寝食を共にすることで充実感も非常に高い8日間でした。また、合宿をやりきることで、お互いの信頼感、チームの一体感が高まり、俺たちだったらいけるという状態に持っていきます(エフィカシーの高い状態)。夏合宿を経て、夏の個人戦、関東甲信越体育大会(団体)、そしてリーグ戦へ突入します。

毎年の夏合宿ですが、学年によってその役割は変わります。2年は1年の指導係、3年は幹部としてリーグ戦に向けてのチーム作り、4年は最高学年として誇りをもって過去最高パフォーマンスを発揮することでチームの大黒柱となります。一つの目標(リーグ昇格)に向けて、チームが一つになることに毎年興奮、熱中していました(まさに青春です!!)。

テニスというスポーツは、自分以外の外側の障害が数多く存在し、メンタルの強さも重要です。当日の天候(晴れ、雨、風)や周囲の応援、コートサーフェス(オムニ、クレー、ハード)、会場の環境等が変わっても、自分の実力を発揮できるのかが勝敗に大きく影響します。

また、相手をよく分析(見る)することが欠かせません。相手の強み、弱み、当日の調子(各ショットの確率)等について、仮設と検証を繰り返し、勝率が最も高い戦法で勝負していきます(テニスの一番面白い部分はここです。お互いの能力や強みというカードをどのタイミングでだしていくのか、その瞬間はゾクゾクします)。

リーグ戦は、9本勝負(ダブルス3本、シングルス6本)、何といっても応援が非常に盛り上がります。1ポイント毎に全力で声を出して応援するため、1日でだいたい声が枯れます笑。審判・ボーラーは声を出しての応援ができませんが、自チームの選手とはアイコンタクトを取りながら心を通わせます。一人ひとりがチームのためにできることを全力で実行することで、チームで成果を出すということを学びました。

【今でも鮮明に覚えている先輩(OB)からの言葉】

私が主将(キャプテン)になる直前、2年のリーグが終わった頃でした。この年、リーグ戦では1勝もすることができず、下部との入れ替え戦も負け、降格となりました。チームは全敗しているものの、私個人は勝つ試合が圧倒的に多い状態でした。

先輩から、「おまえが勝っても、チームが負けたらおまえの負けだ」。私の中で、テニスは個人戦のため、団体戦での負けは致し方ないという考えがありました。しかし、その一言で、リーグ昇格という目標に対して「私個人の成績は大切ではあるが、一人が勝っても目標達成はできない」という事実を改めて認識し、チーム(他の選手)が勝つためにやるべきことをやろうと決意したのです。

私が実行したのは、

①誰よりも練習やトレーニングをすること

②練習での積極的なアドバイス

③戦術的な理論の共有

まずは態度で示すことが重要と考え、朝練やトレーニング(筋トレと毎日の砂浜ラン、練習中の取り組み方、すべてをアップデートしました。同じ幹部の仲間や先輩は私の考えを理解し、同じように取り組んでくれたと思います。)

また、空き時間には積極的に声をかけ、一緒に練習することで一人ひとりにあったアドバイスやトレーニング方法について話をしていきました。

戦術面に関しては、私が試合中に頭で考えていること、何故そのように考えているのかを場面毎に解説していきました(合宿では、自分で作成した資料を全員に配付し、解説する時間を設けました)。特に大学に入ってからは、論理的にテニスを考えるようになり、戦術を具体的に言語化することができていました。

(誰よりも練習すること、この部分については大人になっても上司や優秀な人は自分よりも圧倒的に時間を使っているという考え方があり、そもそもそういう人物でない限り周りがついてこないという認知があるものと思います。)

【同期の仲間に本気で伝えた自分の気持ち】

役職の引継ぎは、リーグ戦が終わった10月に行います。幹部を終えた3年生はこの時期から就職活動があるため、引退するか選手活動を続けるかを選択できます。私は4年生まで続けることを決めていましたが、同期9人のうちほとんどが引退を考えていました。私はこの時、仲間に伝えました。

「2年のリーグは全敗降格、3年のリーグは全敗後、下部との入替戦でギリギリ残留、来年こそが昇格の年。そのためにみんなの力が必要だ。部活の活動費用はOBのみなさんからの支援によって成り立っており、リーグ昇格を応援してくれている。自分たちには挑戦できるチャンスがあるのにやらない理由はない。次こそリーグ昇格できるチャンスである。」

私の熱量が伝わったのか、7名の仲間が選手活動を継続することになりました。(同期の仲間からは、「おまえがチームのことをそこまで本気で考えているとは思わなかった。頑張ろう!!」と言ってもらえました)

結果的に4年生のリーグでは、同率1位が3チーム、得失セット数により3位に終わり、リーグ昇格はできなかったものの、4年生が最も活躍したリーグになりました。(大学からテニスを始めた選手がリーグ戦初勝利を挙げたときは最高に盛り上がりました)

【最後の最後で変化したプレースタイル】

個人戦はなかなか結果が出ないことばかりでした。関東には1,500名以上の選手がおり、関東本戦に進める人数も100名程度です(そこからインカレ(全国大会)に進めるのは60名程度)。

4年生春の大会(インカレ出場には最後の機会)の一次予選で事件は起きました。相手は関東1部大学の4年生、あと1ゲームで私の負けというところで、自身の攻撃的プレースタイルを進化させることに成功します。

試合中のとっさのひらめきでしたが、通常のハードヒットスタイルから、サービス&ボレースタイルへ変化させることで逆転を果たし、1次予選を突破します。(攻撃的なスタイルを超攻撃型スタイルに変化させるところが私らしいような、らしくないような・・・)

続く二次予選もサービス&ボレーで強豪校の選手2人を破り、ついに関東大会本戦へと駒を進めます。

本戦は初戦で惜しくも敗れてしまいましたが、追い込まれてスタイルを変化させることで、期待した以上の結果を得ることができました。

(この時、自分のスタイルを変えることで未来を切り開く可能性があることを身をもって体験します。ただ、これは日々の努力があったからこその変化であり、足元がしっかりしていることが前提だということも実感しました。それと同時に個人目標については、明確な目標をおかずに走っていたなとも感じます。)

【最高のパートナーとの出会い】

大学1年の秋頃から、同じ部活の女性とお付き合いするのですが・・・。私の中では、付き合う=結婚できるか否かという考え方があったと思います。(誰かに書き込まれた記憶もないのですが。。。あと、兄から昔最終的に可愛いと思える子が良いよと言われ、なんとなくその価値観があることに書いていて気づきました)

これまでお付き合いした方とは、結婚できないなと思うと別れていました(あ、お付き合いした方はだいぶ少ないのですが・・笑)。

部活の仲間であり、同期であり、友達であり、当時からお互いの価値観や将来について、真剣に話をしてきました。夫婦となった今でも仲が良く、真剣に向き合い、なんでも話ができる関係です。

【根拠のない自信で突っ込んだ就職活動編】

地元静岡へのUターン就職も考え、公務員試験の勉強も始めますが、せっかくの機会なので民間企業の就職活動も始めました。就職活動に関しては、当時の彼女(今の妻)が早期から活動を開始していたこともあり、自己分析や面談のこともいろいろ教わりました。

エントリーシートの自由記述欄に「自信あります」とイラスト付きでデカデカと書いた私に、「どんだけ自信あるの、その自信どっからくるの?笑」と彼女に言われたことを今でも思い出します(本当に根拠のない自信。何がこのとき自分に自信を持たせていたのか。。。おそらく、私は努力を継続することができると自負しており、その部分に自信を持っていたような)。

商社、鉄道、電力、技術研究所等を考えましたが、先輩社員と話したことで、この人と一緒に働きたいと思えたのが電力会社でした(エントリーシートには、人の笑顔に貢献できる仕事がしたいと書いた記憶があります・・・役に立つことが仕事と定義すると、全部そうじゃんと突っ込まれそうですね。)。

3月の頭あたりからSPI、WEB試験、リクルーター面談、論文、本面接と行い、4月上旬には内定が出ていました。将来的に静岡に戻る選択肢もある企業であったこともあり、あっさり就職活動を終了します(今思えば、実際に働く社員から企業説明を受けられる機会は他になく、もう少し他企業への活動もしておけば良かったと思います。当時は見えてないものですね・・・)。

一瞬で過ぎ去った社会人10年

【職場配属までが最高潮、そこから急降下】

入社後2週間の集合研修が泊まりで行われます。社会人のマナーもありますが、会社が社会に提供している価値、電力魂について同期と理解を深めていきます。1クラス40名程度で、会社の歴史や原子力発電所の見学、フィールドワークによる課題解決等を学んでいきます。

2週間、まさに寝食を共にするため、同期同士で強い絆も生まれます。「電気は生活や経済の重要な基盤となるもので、利益だけを追求してはいけないものである。24時間、365日、常に社会全体にエネルギーを供給し続ける使命を担っている。」

改めて、社会に対する責任の大きさと使命感に心が熱くなったことを覚えています(現場着任前、最高潮にやる気が高かったと記憶しています)。

実際の職場に着任したのは、5月でした(当時は第一線事業場)。何もできない新人を暖かく迎えてくれたことを覚えています。一方で、研修で学んだ価値観と実際に働いている先輩方の意識にはズレがありました。我々新入社員はやる気MAXで入ってくる一方で、現場は日々の仕事に追われ、同じような毎日が続くことから冷めていました。

ある日、お客様から電気使用料のお知らせがほしいと言われ、先輩に相談。別書式になるけど、出せるよと言われました。私はお客様が求めている書式で出せないのは何故か?お客様の要望に応えられていないと納得がいきませんでした。

(今考えれば、必要な情報が載っていれば良いし、そんなとここだわる箇所ではなかったのですが💦当時は正義感振りかざして、おかしいと思ったことにはとことん突っ込むことをしていました。その結果先輩から少し嫌われましたね。)

着任して1か月、先輩指導員から大卒は2年すれば本社に異動してしまうため、一生懸命教えても自分たちの仕事は楽にならないと言われました。

素直にショックを受け、一生懸命やっているのに、陰口をたたかれたり、残業で先輩の仕事を手伝うと申し出た際、「あなたに何ができるの」と怒られたり・・・2回ぐらい泣いた記憶があります。(一生懸命やっているのに、認められない、むしろ陰口までたたかれることに悔しさを感じた瞬間でした。)

その時、近い世代の先輩からは、働く人にもいろんな人がいるから、あなたの価値観を押し付けてはいけないと言われました。

とにかくお客様からの電話が多い部署(電気料金滞納で電気つかない、支払い待ってほしい等)で、1日は一瞬で終わります。休み明けは朝から電話が鳴りっぱなしで、事務処理が進まないため、朝早く出社し、事務処理を多少済ませてから電話に集中するよう工夫したこともありました(一人で処理しきれない問題も多く、先輩方に助けてもらってばかりでした。)

2年もすると、仕事内容や流れを理解し、他部署との連携も可能となり、仕事もやりやすくなりますが、すぐに異動となります(当時は、2年半で異動になるのは想定内)。

【初異動でダイバーシティ推進へ】

初めての異動は、ダイバーシティ推進室(当時は女性活躍推進室)でした。上司には、「本来、会社のことをもっと理解している中堅の従業員が好ましく、あなたが良かったわけではないが、一緒にやるからには徹底的に育てる」と宣言されました。(私が人事との面談で教育関係に興味関心があると伝えていたからの異動であったと思います)

そもそも私は、女性が活躍していないと思ったことがなかったので、どういう部署なんだと感じていましたが、女性の管理職比率が1%という現実を改善すべく、活動するということでした。

〇入社4~6年目の女性社員対象のロールモデルフォーラム

(パネルディスカッションを通じて、自身のキャリアを考える研修)

〇女性主任層ステップアップ研修(初回は上司も一緒に参加)

(自身のアクションプランを作成し、その成果を共有する研修)

〇女性管理職を対象とした座談会

(社外取締役、社外の執行役員の方からキャリアについての講演会)

〇中部地域のネットワーク団体(中部ダイバーシティNET)の運営

(自社だけでなく、ダイバーシティ経営を地域に拡げる活動。90社以上の企業が参加。幹事企業として、企画から運営までの実施)

そのほかにも一般社団法人企業研究会のダイバーシティフォーラムへ月1回参加するなど、社外の方と交流する機会を多くいただきました。

(一つの会社に慣れてくると、ルールや考え方も固まってきますが、社外の方と定期的に交流を持てたことが、自分の価値観や考え方を狭めずにすんだ理由だと感じます)

2年目からは、多様な人財活躍支援室(もう、ダイバーシティ推進室で良いやん!)へ組織変更したことで、女性だけでなく、高齢者や障がい者の活躍支援に向けた企画についてもチームとして実施していくこととなりました。

また、介護離職する方が増えている状況を捉えて、従業員が使える社内外の制度をまとめた「仕事と介護の両立支援ガイド」の作成に携わらせていただくことができ、勉強になりました。

(この時には、未来に介護関係の仕事をするとは全く思っていませんでした)

2年間という短い期間ではありましたが、社外の方とのコミュニケーションが多く、多様な価値観に直接触れることができた貴重な時間でした。

【思い付きで仕事が降ってくる制度設計部署】

従業員の給与、福利厚生制度の企画、設計を担当しているグループへ異動となります。私は厚生制度を5年間担当しますが、厚生制度は会社が自由に決めることができるため、本当に幅広く仕事をさせてもらいました。項目だけでも、

宿舎(独身寮、社宅)

食堂

文化体育活動

会社内の互助会運営

社内の財形貯蓄、融資、保険

カフェテリアプラン

制服

物故者慰霊

全社イベント(駅伝イベント)

分社化対応

日々の実務業務は別チームが担当してくれているので、改正や初めて実施するもののみ取り扱うこととなります。労働組合への提案から実務に落とし込む際の調整事項まで、関係各所との連携が非常に重要な仕事です。調整が上手くいかないときもありましたが、私自身は楽しんでやっていました。他部署の方と話をすることで、その部門や部署の考え方を伺うこともできますし、こちらのことを知ってもらう良い機会ともなります。

古い考えかもしれませんが、メールでのやり取りではなく、顔を合わせながら話をすることにやりがいを感じていました。(その方の本音が表情や態度によく現れるんですよね・・・)

【突然降ってきた全社イベント】

その課題は突然に降ってきました。経営トップから、従業員の求心力を高めるために、運動会のような企画を考えてほしい。

人事部門の中でも、この仕事の担当はどのセクションだった??

という仕事は私が在籍したチームに振ってくる流れがありました笑・・・(なんでも屋的な)

CEO⇒CHRO⇒部長⇒所属長⇒係長&Meみたいな。

私のキャラクターのせいでしょう。君に決めた(ポケモン風)と言わんばかりに、ご指名いただきました。

やることが前提であるため、他企業の運動会の情報を入手したり、会社のクラブ活動について情報を集めながら、実現に向けて、ただただ動きました。(今思えば、全社イベントをやるというエンドステートが決まっていたため、どうやって、何をやるかしか考えていませんでした)

結果的に、会社の陸上部ともコラボし、事業場対抗全社駅伝(ランフェス)を開催することに決定。地球博記念公園の一部をお借りし、土曜に全社から2,200名を超える方にご参加いただき、成功を収めました。

イベントを成功させるために、社内外問わず、お願いしまくりでした。

(一人でやれることは少なくても、お願いして仲間を作っていくことで大規模なイベントを成功させることもできるという経験を身をもって学ぶことができました。)

【採用や新入社員研修のサポート】

入社4年目から退職するまで、4年間ほど、採用活動の手伝いをしていました。エントリーシートを読み、電話連絡の上、会う日時を決めて先輩社員として話をするという内容です。初めての学生と話しをするのは、こちらも緊張しましたが、時間はあっという間に過ぎていきました。1日、8名(1名/1時間)ぐらいですが、学生時代にやってきたことや、今後やりたいこと等を聞きながら、自分の会社で働いているイメージができるかどうか、一緒に働きたいと思えるかどうかで判断していました。

(実際、会って5分ほどで内定がでるか出ないか想定できてしまうし、内定が出ると思った学生は内定がでていました。)

余談ですが、退職後も知人を通じて学生のサポートをすることもありました。コロナ過のため、電話とラインを通じてですが、内定を勝ち取れたようで私自身も嬉しくなりました。

(人の世話を焼くのが好きな性格だと改めて感じます。その人のためになっているかなっていないか関係なく好きです・・・相手のためになっていれば最高なんですけど)

会社の新入社員研修は、2週間泊まり込みで実施されます。1クラス40名に対して、先輩社員がクラスコーチとして2名担当します。私もコーチの一人として、2週間担当したことがありましたが、とても充実した2週間でした。カリキュラムの内容によっては、私自身が担当するため、事前勉強で頭に叩き込み、それを新入社員に伝えます。

(翌日の準備や、日報へのコメントで夜遅くなることもありましたが、全く苦になりませんでした。)

チーム40名1人1人のリーダーシップや成長を見守り、時に指導したりすることはやっていて楽しい時間でした。

突然の選択肢、決断、そして我が子の障がい

2018年の父の日でした。毎年、両親には父の日、母の日、誕生日等感謝の気持ちをメールで伝えているのですが・・・この年の返信メールには、2013年に父が始めた会社のことが書かれていました。

「まだまだ組織を作っていかなくてはならない、もっと成長させなくてはならない。将来会社経営をやってみないか。自分が倒れたらそのときは頼みます・・・」

父親も年を取っているんだなと感じました。それと同時に倒れたら頼むと言われてもそれは困りますよね。

当時、私は入社9年目(営業2年、人事6年)でした。近くの先輩方を見ると、おそらく人事部門中心にいろんな経験をして管理職になって、というぼんやりとしたキャリアを見ていました。それと同時に、業務や人間関係がマンネリ化してきている自覚もありました。

この時には、自分の無意識では決まっていたかもしれません。ただ、私には妻と子供が2人いましたので、まずは妻に相談しました。

妻からは、「父親から言われたからやるのではなく、自分がやりたいからやるということであれば応援する」ということでした。

私はやってみたいと即答しました。

(自分の中では、葛藤もありました。安定した大企業から超零細企業への転職になるので、不安がないといえば嘘になります。)

翌日からこれまでの業務の見え方が変わります。ちょっとした制度変更や他部署との調整業務においても、会社経営者ならどう考えるのかという視点が勝手に入ってきました。(何も変わっていないのですが、近い将来、会社経営に携わるという未来が決まった瞬間、見え方、考え方がガラッと変わったのです。)

辞める時期については、現在自分が持っている業務の特性や引継ぎも考え、2019年12月末(決断から1年半も先です笑)と決めました。

面白いのですが、ここからの1年半は自然と本を読むことや、勉強(特に経理関係)することが習慣化していきました。(なんの努力もなしに自然と学ぶようになっていったのです。この感覚は不思議な感覚でした。今思えば、これはエンドステートがはっきりしたからだと思います)

また、通常業務についても経営者視点からの提案や分析を入れたことで、仕事の意味が変わり、勝手に楽しくなっていきました。

また、このころ3人目の妊娠がわかり、喜びと転職後も会社経営を絶対成功させなければという思いがより強くなりました。

同時期、長男に自閉症と知的障害があることが判明しました。元々、なかなかしゃべらないという認識はしていましたが、自閉症に知的障害まであるという現実をすぐには受け入れることができませんでした。

妻は自分のせいなのではないか、もっと早くに気づけばできることがあったのではないかとネガティブな感情に支配されていました。

私はというと、やれることをやっていくしかないと思っていましたので、妻の横で常にポジティブ思考で対話をしていきました。

また、自分が今後福祉業界に携わることにも縁があるなと感じ、高齢者福祉だけでなく、児童福祉や障がい者福祉の情報にもアクセスしていこうと考えていました。

(起きたことについて、本人がどのように捉えるかというのが大切だということを人生経験で自然と感じているように思います。選んだ道を正解にしていく人生)

新たなスタート

福祉用具業界、介護業界のことがわからない状況で飛び込みましたが、まずはなんでもやってみようということで、福祉用具の洗浄、メンテナンス業務に従事することになります。

(福祉用具のレンタル・販売事業を展開しており、レンタルから返ってきた福祉用具は洗浄、消毒、メンテナンスをすることで、再びレンタル商品として貸出を行います)

当時は、メンテナンス工場が稼働したばかりで、やること、改善事項が盛りだくさんでしたのでメンテナンス責任者と話をしながら試行錯誤の毎日でした。

その後、本社でお客様からの電話応対業務と実際に福祉用具を組立配送する仕事についても経験しました。実際に在宅介護中のご利用者様やそのご家族の方とお話できると、私たちの会社が提供している価値について、実感することができます。

福祉用具のご利用者様は、これまで普通にできていたことが、ちょっとした病気や骨折等を境に、できなくなってしまいます。(その喪失感は計り知れません。)

福祉用具を使用することによって、一人でトイレに行けるようになったり、横になっている時間が長くても、床ずれ(褥瘡:圧迫や摩擦によって皮膚や組織が損傷し、潰瘍ができる状態)ができるのを防ぐことができたりと、その役割、可能性は相当なものです。

一度できなくなった行為も、福祉用具の助けを借りて、「自分でできることの幸せ」を取り戻すことができるのです。

そこからは、お客様から選んでいただけるようなサービスを提供するためにできること(人の採用・配置、業務のIT化、直接の営業活動)をひたすらやってきました。

成果として、売り上げは倍増し、働く仲間も40名を超えました。

(自分がこの会社をリードする上で、自らが姿勢や態度で示さなければ周りがついてこないというビリーフで、遅くまで仕事をすることもしばしば。

ここには学生時代の部活動の成功体験に引っ張られている自分がいます。

学生時代は自分もプレーヤー(キャプテン)であるため、自分自身がテニスコートやトレーニングジムに顔を出し、練習(トレーニング含)している姿を見せることでチームをまとめることをしていました。

この成功体験により、会社経営においてもトップが誰よりも現場のことを熟知し、会社滞在時間を長くすることで会社組織をまとめていけると考えていたのです。)

経営者はプレーヤー(キャプテン)とは役割が全く異なるという事実にに気付くことで今ではこのビリーフを手放すことができました。今では、経営者としてやるべきことを明確にし取り組んでいます。

「出来ないことを出来るようにすること」

「組織のコレクティブエフィカシーの最大化」

「人事配置、権限委譲による人材育成」

等は、新しく自分の中で明確にしたものです。

(余談ですが、転職して2年目ぐらの健康診断で十二指腸潰瘍の治った痕があると言われました。全く自覚症状なかったのですが、少し無理していたのかもしれません)

【児童発達支援事業への出資】

長男には障がい(自閉スペクトラム症、知的障害)があるため、3歳頃から療育園と個別療育(マンツーマン45分間の授業)のサービスを受けていました。私は、長男が普通学校の支援クラスに通うことができたのは、机に座って授業を受ける個別療育スタイルに慣れたことが大きな要因の一つだと考えています。

個別療育の可能性を感じたことから、事業に出資することを決め、別法人を設立し、土地を購入し、建物(療育教室)を建てました。

出資後、教室開校まで相当な時間を要しましたが、無事療育事業がスタート、、、、、、

しかし、2024年5月末、突然民事再生の申立てがされたとの情報が入りました。もともと事業理念への共感や社会的な必要性を鑑みて出資していましたので、事業の譲渡先が決まり個別療育事業が継続されることはせめてもの救いです。

【ネット販売事業の開始】

レンタル卸業においては、型が古くなると機能的に使えても需要が減っていきます。一方で中古販売の需要は数多くあるのが実情でした。意図的ではありませんでしたが、ちょっとした雑談の中で「本当はインターネット販売の仕事をやりたいんだ」という話を耳にします。

その方とはもともと仲良くさせていただいており、仕事ではなく生き方や思想等の話をよくする間柄でした。

ネット販売にも福祉用具にも詳しく、その方以外考えられなかったため、そのまま一緒に新規事業の立ち上げを行なっていくことになりました。

今考えれば話が出来すぎているのですが、つくづく運の良い男だと思います。

【本社移転】

メイン事業を開始して、10年が経ち、福祉用具の在庫量は売上と共に右肩上がりです。賃貸している本社倉庫、営業所、メンテナンスセンターでは入りきらなくなり、本社倉庫を移転するか、新たな倉庫を追加するか等判断する必要がでてきました。

不動産は縁起物とはよく言ったもので、条件の合いそうな賃貸物件の内見に行き、申し込みしようとしたところ、数時間の差で他へ決まってしまうこともありました。

そんな中、1500坪もある紡績工場跡地が候補に上がってきました。昭和49年に建てられた工場の中はお化け屋敷のようで、改装に相当な費用がかかることは明らかでした。総投資額はもちろん過去最高額で、だいぶびびってしまうレベルです。

そのまま賃貸物件で事業継続した方が明らかにリスクが低く、経営が安定することは明らかでしたが、この地域に根差して事業を発展させていくには必要な投資であると未来を見据えて購入を決断しました。

(これだけ大きな本社倉庫があれば当面は置き場に困らないと考えていましたし、このサイズに見合った売上を作っていけば良いと自然と前を向いていました)

Mindsetとの出会い

会社経営をする中で、情報を取り続けていくことは必須だと考えていたため、書籍、オンラインサロン、Youtube等をよく気にしていました。

また、4年間で売上、利益という面で結果が出てはいるものの、組織として機能しているかというとそのへんの個人商店と変わらないという自覚がありました。会社組織として何かが足りないと・・・

(書籍にあるような仕組化や、経営計画書の作成等実際にやってみたこともあります。もう少し何かないかとモヤモヤはしていました。はっきり言って、経営者としてやるべきことをわかっていない状態でした。)

そんなとき、Youtubeでコーチングとはこういったものだという内容を見ました(コンフォートゾーンの話がでていました)。この考え方や話は面白いと思い、話をしている方がどこで学ばれたのかネットで検索をかけてでてきたのが、Mind set schoolです。

組織とは、人の集合体であるから、人のマインド、深層心理の理解なくして、進むべき道がわかるはずないと私の本能が反応しました。高校の頃、倫理が好きだったのに、心理学について学ぼうと思ったこともないし、この機会に飛び込まなかったら、この先やらないと思いました。

正直、まだ自分にはできるという期待と、Mindset卒業生の声を聞いて、ビビっている自分がいることもまた事実でした。

(自分なんかが習得することができるのだろうか、違うスクールもあるのではないか、今思えばクリエイティブアボイダンスが出ていたことになります。ただ、自分の脳内では、「学ぶならここしかないだろ!」と本能が反応していたことも事実です。)

Mindset Coaching Academy

Mindsetに連絡を入れると、啓さんがzoomで面談してくださいました。現状を伝えると、まさにコーチングを学ぶのに適していると言ってくださり、熱量が上がりました。

先行申込開始の日までに、「本当に大丈夫なのか、日常が壊れるって家族崩壊しないだろうか」等、いろんな感情がありましたが、いろいろ考えても致し方ないので飛び込むことを決め、先行申込開始と同時に申し込みました。

12月にはmindset codeも受講し、自分のwant toに向き合いました。(mindset code 2回とコーチングセッションを通じて自分のwant toへの理解が深まりました)

その後、mindsetからテキストと学習動画(ティーチャブル)の案内がクリスマスプレゼントのように届きました。

ここからコーチングを学べるのかと思うとワクワクしました。

(この時はコーチングに出会うことで変わることができるという思い違いをしていました。誰かに変えてもらおうという思考になっていたのです。)

朝、夜と時間を作り、ティーチャブルを見ながらノートを取る毎日。李さんの講義動画に釘付けでした。マインドのカラクリについて学べることが楽しくて、頑張るという感覚は全くなく、気づいたら勉強していました。

(勉強が好きなタイプではありませんが、自分の関心が強い領域であったこともあり集中して学びを深めていくことができました。1月中旬には、ティーチャブル1周目視聴完了!)

※1週見ただけで理解できるはずもなく、繰り返し学習していくことになります。反復して学習できる環境は最高です!

【Academyスタート】

自己紹介、他己紹介で感じた「人の話を聞いていない」という事実。「言葉を大切にしていない」という事実・・・

対人支援を行う上で、相手と自分の言葉の解釈や意味が異なれば、コミュニケーションが成り立たないという単純なことかもしれませんが、現状の自分のレベルでは足りていないということに気づくことができました。

また、自己紹介において、自分がどういう人間なのかを伝えているようで、伝えることができていないことを自覚することもできたスタートでした。

(言葉を扱っているようで、扱えていないという事実。内省して言語化することはとても大切であり、「振り返らない振り返り」は内省と言語化することを鍛える上でとても良い訓練になることを理解しました)

コーチングを人に提供するには、とにもかくにも自己適用!現実をゆらがせるために、現状の不満を書き連ねて、解消することに。

〇通勤時間が長い(片道車で1時間)

〇人の採用が難しい

〇昼食がいつもコンビニ

〇会社組織をもっと活性化させたい

〇髪型が決まらない

〇金融機関からの電話多し

これらのことって不満でもなんでもなくて、とっとと解決してしまえば良い話です。

◎仕事は5日でやっていたことを3日で終わらせる。

金融機関や来訪者のアポイントも多いため、特定の日に集中させることや、書類のやり取りで仕事が完結するよう調整を行いました。また、自分以外の従業員ができる仕事はどんどんまかせ、自分が本来すべき仕事に集中するよう整理しました。

実は、先代経営者から社長が会社にいないと社員の気が緩むと言われ、会社を不在にすることに抵抗がありました。

⇒「社長が会社に不在」「社員の気が緩む」これ複合等価しているだけで、事実とは異なる話(仮に事実であれば、帰る必要がある話)。日々の業務について自走できる組織、環境を作れば良いことに気づきました。

(アカデミーでいただいたポイントをどんどん実践していきました)

◎組織活性化を決断

アカデミーの中でも、もっと良い組織にしたいという話をしたところ、李さんから「そんなことはやるべきだし、とっととやるんだよ!」と

会社経営に携わって4年、業績が伸びているからと組織開発について具体的な取り組みがない状況でした。そもそも組織開発って何をすべきなのかからスタート・・・

幸いなことに、戦略人事養成講座、オフ会の過去動画もあり、学ぶべき教材は揃っていました。あとは私の覚悟だけでした。さらに・・・

メンターが外山さん!リアルな組織開発のヒントをいただくこともでき、前進あるのみ。

・4月に会社の経営理念を変更

・外部ツールを活用した採用の開始

(営業トップを人事担当へ、採用権限も委譲)

・管理職候補、幹部との未来会議開催(みらいどうありたいかを語る場)

・パルスサーベイの開始

・組織の再編成

・全従業員のwant toの掘り出し

・創業者に退任依頼

・経営合宿計画(2025年2月予定)

計画が決まれば、あとは走らせながら、修正していきます。

(組織開発についての知識や実力がないことを痛感していますが、自分のGoal世界が要請していることは間違いないため研鑽を続けていく覚悟です)

◎髪型や服装については、そもそも他社評価を採用しすぎていること自体が問題でした。自分の職業機能が明確になり、ゴールに向かっている自分を認知できると、他者評価は気にならなくなります。

仮に他社評価が気になる時は自分自身に疑問を抱いているときだと感じました。

いつもと違う見た目を作ることはRゆらぎになるため、そのときどきの自分の欲求に従って髪型や服装を変化させていくことはやっていました

(夏場はこれまで着たことのないような服装をあえて選択して、プチRゆらぎしてました)。

【趣味でRゆらぎ】

誰にも迷惑をかけない趣味の領域でRゆらぎを起こすこと。

これまで硬式テニスをずっと続けてきたことから頭がテニスに引っ張られたことで、決まりませんでした。

(テニスを今からプロ化したいとは思えない、これまで蓋をしてきたことも特に思い浮かばない・・・)

1週間ほど、脳内にアクセスし続けた結果、ギターが思い浮かびました。

母が地域でピアノを教えていたため、音楽が身近にありすぎて逆に習うことも触れることもしてこなかったこと。また、結婚当初(13年前)、「ギターを夫婦で始めよう」とギターを譲ってもらったのに子供ができたこともあり、結局やらずに終わっていました。

すぐギター教室を検索、体験レッスンを予約しました。近所で最近スタートしたギター教室。コロナ前にはプロミュージシャンとして活躍していた先生(現在は専門学校の講師)と出会うことができます。

何かエンドステートを決めて動かすことをしなければ、マインドの仕組みを理解することもできないと思い、最初に決断したことが半年で動画を掲載することでした。

(ただ、恐怖感があまりない。これでは現状は変わらない・・・)

ギター教室の先生に、エンドステートを設けたいので発表会のようなものがないか聞くと、「教室内の発表会はないんですが、近くの日本舞踊の先生からゲスト出演の依頼があります。一緒にでますか?」

(え、日本舞踊??ゲスト出演?明らかに先生が誘われている内容ですが・・・)

「はい、お願いします!」と即答してしまいました。

(この時は会場やどれぐらいの人が来るかも認識していませんでした)

教室からの帰り道、出ますと言ったもののギターを習い始めて1か月、5か月後に間に合うのか・・・正直ギターの難易度を理解していなかった私・・・だいぶ恐怖心とやばい!という感情が湧いてきました。

区の小文化劇場で先生と私がギター、先生の奥様(歌の先生)が歌うという人生初のセッション。(思っていたより大きな舞台・・・)

エンドステートが決まったことで、隙間時間を見つけてはギターを触るようになりました。未来の自分と現状の自分の差が大きいため、必死でした。

(これがモチベーションが高いという状況だと、理論を体感することもできました。また、未来と現状との差が小さくなるとモチベーションも下がっていく感覚も実際に感じることで、これが本当に「理解する」ということなのだと感じました。)

【プロフェッショナルコーチを職業にする決断】

プロコーチという仕事にとても魅力を感じている自分がいるとともに、「自分は何かを成し遂げたわけではないからプロコーチになるために新たな挑戦として、新事業や新法人を作らなければならないのではないか。」と考える自分がいました。

(プロコーチは複数事業で成果を出していなければならないという勝手な複合等価)

メンターとのセッションでこの話をすると、「コーチという職業をもう一つの本業にすれば良いんじゃないの?」・・・・

講義で学んだ複合等価を気づかないうちに自分自身がしていたことに気づきました。コーチングに興味を持ったばかりの自分がプロコーチになることは、当時の自分からは現状の外でした。

エンドステートは、当然、卒業式でcertificateをもらっていることになります。李さんが講義の中で、「名刺に肩書を書くことで、名詞を見るたびに自分はプロコーチなんだと思えるし、プロコーチとして振る舞うようになること、その状態がコンフォートゾーンになれば良いんでしょ」と言っていたことを思い出しました。(実はパスワードも superprocoachとかにしたけど恥ずかしくて言えない・・・なぜ、プロフェッショナルでなくスーパーに笑)

実際、名刺交換の機会に聞かれることもありました。その都度、コーチングという仕事とコーチという職業について話をしていました。(説明している時、自分はまだプロコーチになってないのにという気持ち悪さと共に、プロコーチになるという決意を毎回確認することができました)

今思えば、名詞に肩書を加えたことで、自分の内側だけでなく、外側もプロコーチであることの覚悟を実装できたことがアカデミー期間を志高く走り抜けられた要因の一つです。

【家族について】

妻一人、子供3人という家族構成ですが、これまで遠方への旅行を控えていました。それは、長男の障害に理由があります。

長男は自閉スペクトラム症と知的障害の二つの特性を持っています。言葉を話すことができないことや想定外のことが起きたときの混乱、癇癪等、コントロールすることができません。1年程前には、弟と素肌が触れるだけで、触れた箇所を噛んでしまうような状態でした。

宿泊先ホテルで食事をするときに混乱してしまったときの対処や、部屋内の備品を破壊しないか等、楽しみよりも不安の方が圧倒的に強く、親が疲弊した経験があります。

長男の障害を理由に家族旅行ができないのではなく、親が家族旅行に行くことを決断しないから行けないだけだと感じ、コーチングアカデミー期間という特別な期間を使って、家族旅行に行く決断をします。妻に相談したところ、「以前より成長しているし挑戦しよう」ということになりました。

せっかくなら、「ハードルの高い飛行機で行ける場所」にということで、夏休みに北海道へ行くことを決意。すぐに宿泊先と航空券を予約しました。

行くという決断をするだけのことなのに、これまでいろんな理由で避けてきたことを改めて感じました。

最大の難関は、離陸、着陸時に混乱しないようにどう工夫するかということ・・・

ヘッドホンさせて、好きなDVDを着陸前から見せておこう。いたってシンプルな対策ですが、効果は抜群です!(長女と次男のほうが、耳抜きに苦戦している様子でした。)

結果的に長男の成長を大いに感じることができた旅行となっただけでなく、定期的に旅行へ出かけ、子供たちから「いろんな場所に連れて行ってもらえて楽しかった」と思ってもらえる未来をつくっていこうと、夫婦で決意することができました。47都道府県制覇を目指します(現在10都道府県)。

【パートナーシップについて】

パートナーシップについては、その時々の思いを別の形で残してありますが、「夫婦で一つのコンフォートゾーンは存在する」ということと、「今の状況を作っているのは自分自身である」ということが大きな気付きでした。

夫婦のコンフォートゾーンをズラしにいっているのは紛れもなく私であり、突然「ゴール、want to、決断が先」なんて言って充実した顔をしているため、妻からすると不思議というか不快と捉えられていました。

(もちろんコーチングアカデミーのことや、内容についても共有していましたが、それほど関心のない妻からすれば無意識が拒否していたと思います)

それでも、週に1度はお互いの本音でコミュニケーションを取る工夫をしながら少しずつ理解を得ていきました。

(アカデミー期間は、特に妻の協力なくしては成り立ちませんでしたので心から感謝しています)

これからも、お互いが1番の理解者として生涯を共にしていきます。

【社会貢献について】

自分自身の興味関心がある分野で寄付することはすぐにでもできると考え、「病気や障害がある方とその大切な方向けに、全国おでかけイベント」を企画開催している東京おでかけプロジェクトという非営利団体に毎月寄付をはじめました。

家族旅行で参加したイベントがきっかけではありましたが、病気や障害を理由に外出することにハードルがある家族向けにサポートも含めてイベントを企画、開催しており、素直に「応援したい」と感じました。

(実は、飛行機の長期旅行の練習として、京都の仁和寺のイベントに参加したときに出会いました)

継続して応援させていただいており、インスタ等で活動をフォローしています。

【ドリームサポーターになる】

取引先の一社がM&Aにより法人を売却することになりました。オーナーの年齢(高齢)が理由ではありますが、事業譲渡日前日に従業員に知らされたようです。

在籍している従業員の1人は、「将来のれんわけしてやるから」と言われていたため相当なショックを受け、悔し涙を流していました。仲間と共に創業することも考えたようですが、シミュレーションをしても困難であると判断し、あきらめて転職先探していました(仲間もそれぞれ別の道を進むしかない状況)

その時、ドリームサポーターになる話が頭にあった私は、どんなサポートができればベストなのかを聞きにいきました(この方に会うのは2回目でしっかり話をするのは初めてでしたが、信頼できる方だと感じました)。

相手の考えていたことは次のようなことでした。

◯売上を作る自信はあるが、経営のことがわからない。スタート時は、営業(売上を作ること)にフルコミットしたい。(レンタル売上のため、そこまで一気に増えていかない側面も持ち合わせている)

◯仲間3名とスタートしたいが、当面収支が合わない。(認可事業になるため、人員規定も2.5人必要)

◯どこかに所属すると、オーナーの一存で売却される可能性がありまた同じことが起きるのではないかという不安がある。

以上のことを叶えるために、

新法人設立

資金調達(連帯保証,買掛金支払いの留保)

経営サポート

株式を35%保有してもらうこと

等話し合い、スタートすることを決断しました。

途中、小さなトラブルもありましたが覚悟が実装されていたことで事業を開始することができました。ここがスタートラインであることをしっかり認識し、引き続きサポートしていきます。

【健康の重要性】

日常業務、コーチング学習、ギター練習、家族の時間、新規法人設立、出資していたフランチャイズ事業の民事再生等、重なるときは重なるもので、睡眠を削ることで時間を作っていました。

身体の負担と共に気落ちの部分を明確に感じました。体調不良と気持ちが落ちていく中、頭に浮かんだのが、これが「ホメオスタシスのフィードバック」なんだということでした。

自分が、自分自身のコンフォートゾーンをずらし始めたことで、自分の無意識がこれまでのコンフォートゾーンに戻そうとして体調不良や気持ちが上がらないという状況を脳の無意識が作っていることを理解できました。それと同時に「健康のゴールがないからこうなるのか」ということにも気づかせていただきました。

人生、全取りすることを再確認し、自分の中に生まれている感情や行動をメタ認知し、自分の本音はどこにあるのか内省することの重要性にも改めて気づきました。

(自分と向き合う時間をしっかり確保することはめちゃくちゃ重要です。瞑想の時間を取ることや、ゴール世界の臨場感をイメージすること、内省して言語化することを続けていくことで新たな気づきも生まれます)

さらに、気功を学び、気を枯らさず、気が体に満ち溢れている状態を意図的に作ることで、前進していくことができるようになりました。

(詳しくは後述しています)

【コーチングセッションを通して見えた弱点】

「クライアントの自己変革に伴走するコーチは、傾聴・共感をしない」

これは、クライアントの現状の内から出てくる言動に傾聴、共感してしまえば、現状維持をより強めてしまうため、コーチの基本姿勢ともいえます。

私はこれまで人と接する際に、相手に寄り添いながら、相手の求めていることを想定した上で、提案、行動することで相手を元気づけることをしてきました。

その結果、相手と異なる考え方や価値観を伝えるときに、ストレートではなく、オブラートに包んだ話し方になっていました。本当に相手の事を考えた話ではなく、相手の気持ちをいかに傷つけないか、気持ちを下げないかを考えた話になっていることに気づくことができました。

■それは事実ですか?

■先程の話と矛盾しませんか?

■それは本音ですか?

■〇〇とはどういうことですか?

このようなストレートな聞き方をすることも慣れておらず、セッション序盤で苦戦しました。

これは、仕事における人間関係についても同じでした。

仕事の本質と人間関係を切り分けて対応することが必要であるとわかっていながら、本当の意味で社内において実行できていませんでした。

会社内でのちょっとした問題をきっかけに幹部の一人に対して、本質的な話をはっきりと伝える決断をします。

(限られた人数で業務遂行している中で、幹部の一人が辞めてしまうことを恐れ、本質的な指摘をできてない状況でした。)

コーチングを受けて、企業理念の見直しや、組織のゴールを考えていく中で、「会社の目指す方向に賛同できないのであれば、お別れすることはお互いにとって健全なことであり、すぐにでも取り組むべきことである」と考えることができるようになっていました。

自分の仕事においても、本質をはっきりと伝えることができた後のコーチングセッションのことでした。直観的に違和感を持った発言についての介入や、クライアントの非言語情報を読み取った上で感じたことを躊躇することなく、ストレートに伝えることができました。クライアントの中で認知が書き換わったこともはっきりとわかり、新しい一歩を踏み出す時間を作ることができました。

ここから気付いたことは、コーチングセッションには日頃の生き様がそのまま出るということです。私の場合は、仕事上ストレートに本質を伝えることができていなかったからこそ、クライアントへの介入が甘くなっていたのです。

改めて、自己適用がめちゃくちゃ大切なんだと腹落ちしました。

【実はとっても重要な気功】

気功セミナーがアカデミー中盤でリアル開催されたのですが、家族予定のため調整がつかず参加を断念しました。

そんな時、アーカイブのご案内をいただきました。ただ、アーカイブ受講では、1番重要なペアワークができないため、気功理論を認識することしかできません。気功は体感することが重要だと感じていました。

そこを気にしていると、フォローアップの時間を取ってくださるという神の提案があり、受講を決意します。

フォローアップの時間をなかなか決められず、アカデミー終盤にお願いすることになりました。

一木さん、英樹さんに丁寧にご指導、ペアワークいただき、扱える気功技術を増ました。

(オンラインスクールのオフ会で李さんから気功を伝授いただいていたので、健康に資する気功は毎日行っていました。今回、扱える気功を増やし、特に自分に足りないものを補う技術を習得することができました)

リーダーシップを発揮する人間こそ、気功技術は絶対に欠かせない技術です。

毎朝、毎晩、気を充填させ、自分の体に気が充満している状況を作って世界と接するようになったことで物理的な目線や思考抽象度を上げることが出来ました。

自分の未来に向けて自分自身の「気」をどう扱っていくのか、明確になった2時間でした。

【未来は整合する】

この言葉は、アカデミーを通じて最も好きになった言葉です。

アカデミーも終盤を迎え、有料セッションのクライアント獲得に苦戦していました。そんな中、これまで動き出していたいろんなものが迫ってきます。

〇新法人の事業スタート

〇ギター発表会

〇飛行機での家族旅行

◯アカデミー卒業式

当初予定していなかったような、税務調査まで入ってきました。

果たして本当にプロフェッショナルコーチとしてcertificateをもらって卒業することができるのか自分を疑うこともありました。

そんな中でも私自身の可能性を信じて下さったのは、李さんをはじめmindsetのみなさま、コーチである外山さん、メンターコーチのみなさまでした。

時には本気で叱られることや、ぐぬぬとなってしまうような本気の介入をしていただきました。本当に愛のある本物のコーチというものを真正面から受け取らせていただいたことが、とてつもなく大きな経験になったことは間違いありません。

また、共に切磋琢磨し、お互いをプッシュし合う同期の仲間がいたからこそ最後まで走り切ることができました。

今、私はプロフェッショナルコーチとしての第一歩を踏み出しました。コーチングアカデミーという特別な期間はもちろん、これまでの決断や行動全てがここにくるまでに必要だったのだと確信しています。

「未来は整合する」という世界で、「自分が選択した道を正解にする」という悔いのない人生を今後もつくっていきます!