桜井茶臼山古墳について

ええー、被葬者わかってないの!??

びっくりですー。

「この古墳の存在が知られるようになったのは、戦後しばらくたってからであり、雑木林に覆われて、単なる丘陵の観を呈していた。後円部の頂に高さ2メートル弱、一辺9.75×12.5メートルの貼石のある矩形壇があり、また方形に巡る有孔の壺形土器(二重口縁壺形土器)が壇の裾周りに巡らされているのを別にすると、墳丘に特殊器台や円筒埴輪を使用した痕跡がない。段築面には葺石が施されている[3]。また、陪墳群がみられない。

この古墳の後円部の空濠の外に、宗像神社がある。筑前国宗像郡の宗像神社と同神である。宗像神社は、全国に散在していて、この大和にある神社は、いつ頃からの鎮座か、さらに社殿が建てられた年代はいつなのか、詳細は不明である。しかし、北部九州系の神社が大和にあることは注目に値する。」

「後円部の頂上には、高さ2メートル弱と推定される一辺9.75×12.5メートルの貼り石のある矩形壇が知られており、その壇の裾周りに二重口縁の壺形土器が巡らされている。さらに、その下に長さ6.7メートルの長大な木棺を納めた竪穴式石室があり、既に盗掘を受けている。

石室は幅約1.2メートル、高さ約1.7メートルで、壁は幅30~40センチの板状の石を煉瓦のように積み重ねており、天井は12枚の巨石で塞がれている。石室全体には水銀朱(辰砂)が塗られており、埋葬者の権力の大きさを物語っていると考えられる[5]。

また、石室の周りには方状の柱の跡が検出されており、玉垣跡だと考えられている[6]。」

「前期古墳の副葬品の典型的組合せ、つまり、銅鏡や玉類、剣や刀などの武器類をセットにしていることである。

破片から復元すると斜縁二神二獣鏡、方格規矩四神鏡、獣帯鏡、平縁の神獣鏡各1面、内行花文鏡3面、三角縁神獣鏡4種6面[7]、計9種類で少なくとも13面の鏡が副葬されていたとされたが、鏡の復元作業によって推計81枚以上という膨大な銅鏡が副葬されていたことがわかった。これは国内最多である。

銅鏡の破片の中に「是」とみられる文字が書かれていたものがあり、三次元計測によって群馬県蟹沢古墳で出土した正始元年(240年。正始は魏の年号)の銘文を持つ三角縁神獣鏡と一致したと発表された[8]。これを魏志倭人伝に記載されている、魏皇帝から卑弥呼へ下賜された銅鏡100枚のうちの一つであるとする説も出現した。

3種の神器、出てるなあ。

剣があるから、男性の可能性が高い。玉杖ってことは、だいぶ王様に近い人物だ。皇太子とかかもしれないが。

「箸墓古墳、西殿塚古墳、外山茶臼山古墳、メスリ山古墳、行燈山古墳、渋谷向山古墳はいずれも3世紀中葉から4世紀中頃までの大王墓であると考えられ、3代目にあたる本古墳は3世紀末葉の年代が考えられる [9]。

被葬者

古事記にも日本書紀にも一切の伝承がなく、宮内庁の陵墓にも指定されていないため具体的な被葬者を特定するには至っていない。 白石太一郎は当古墳もしくはメスリ山古墳の被葬者を磐余地域を本拠にした大王として、イワレヒコの名を提案している[10]。また西川寿勝は複数の王家が並立していたとする立場からカムヤマトイワレビコ、即ち神武天皇の真陵である可能性を指摘している[11][12]。」

いやいや、前方後円墳の一種だから、神武天皇ではない。

だって、神武天皇は西暦200年前後に亡くなっているから、円墳か方墳であるはずだ。

3-4世紀だったら、卑弥呼より後になってしまう。

最低限度、卑弥呼よりは数百年前でないと話にならん。

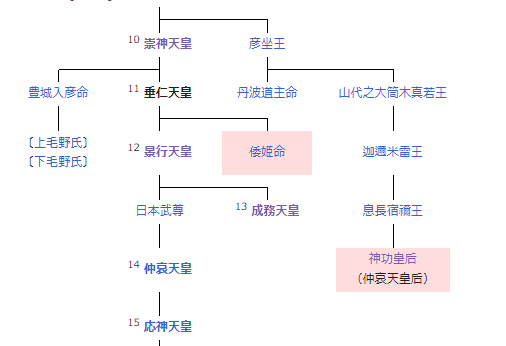

時代的に、このへんのどれかじゃないの?

天皇陵はだいたいわかっているから、天皇の弟とか、妃や姫あたりじゃない?

おや、お墓不明の人がいるじゃん。

ふーむ、なんか関係あるのかなあ。

関係あるんだろうなあ。

いいなと思ったら応援しよう!