プロ野球選手のピッチング・バッティングフォーム解説Vol.4

こんにちは!野球トレーナーの矢部です。

プロ野球選手のフォームを解説するこの企画の第4弾です!(第3回はこちら)

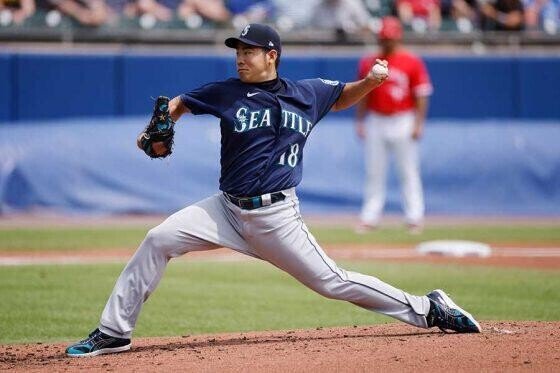

今回はシアトルマリナーズ・菊池雄星投手です。

菊池 雄星(きくち ゆうせい、1991年6月17日 - )は、岩手県盛岡市出身のプロ野球選手(投手)。左投左打。MLBのシアトル・マリナーズ所属。

球持ちのよいスリークォーターから最速99mph(約159km/h)・平均95mph(約152.9km/h)のストレートと、平均約136km/hのスライダーの2球種で全投球の8割超を占め、その他に平均約117km/hの縦のカーブ、稀にチェンジアップやフォークを使用する。肩甲骨の可動域が広く、投球フォームは「外旋が一番効く」というスリークォーターだが、「スリークォーターの意識だとオーバースローになる」ためサイドスローを意識することでスリークォーターで投げているという。クイックは高校時代には1.0秒台を記録していた。(Wikipediaより引用)

2019年にメジャーに移籍し、今シーズンはオールスターにも選ばれ、活躍を見せている菊池投手。そんな一流投手から今回は

「ピッチングにおける上半身のポイント」を学びたいと思います。

といっても特別なことではなく、『ピッチングの原理原則』に基づく話です。

ではいきましょう!

【ピッチング動画】

そして、今回の解説に使うのはこちらの動画↓

【上半身のポイント】

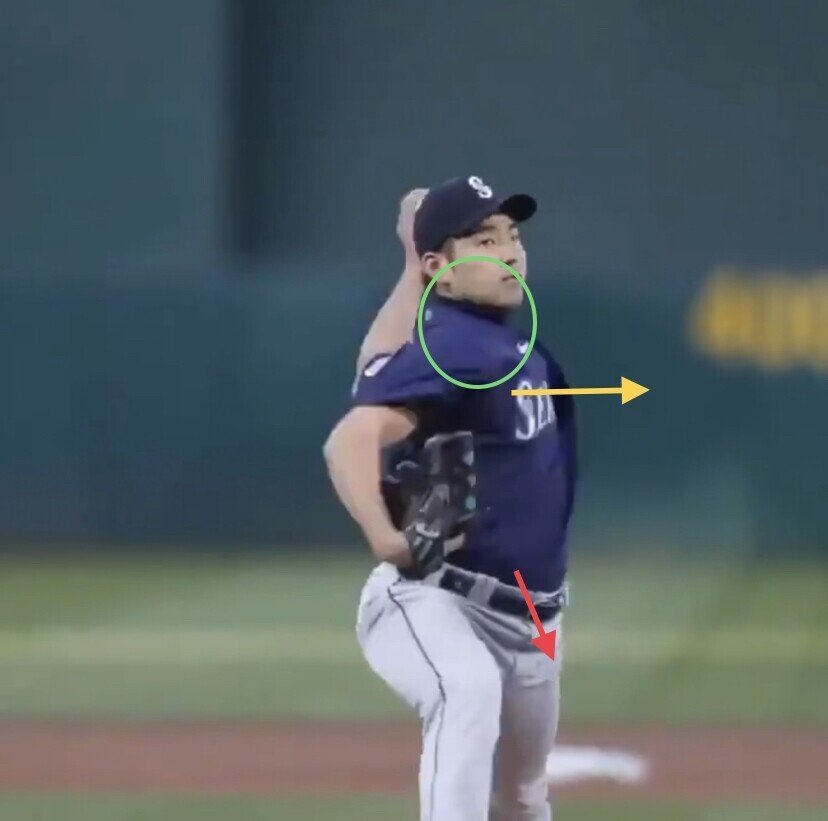

■トップ(前足着地)

①あごの下に左肩がくる(緑丸)

「肩甲骨の前傾」という動き(=肩を前に突き出す)により、胸郭が二塁方向へ回旋します。(=胸の開きを抑えられる)

よくあるのは開きを抑えようとして、意識的に胸を閉じる方向に回旋したり、グローブを横に突き出して「壁を作ろう」としてしまうこと。

こうなると次の回旋すべきタイミングでの加速が遅れるため、胸の開きは前側の肩甲骨で誘導した方が良いと考えています。このグローブの動きはあくまでも「前足着地前」に行うべきであり、前足が着地してトップの段階ではグローブは前にある方が良いです。

〈意識するポイント〉

・着地前は前の肩はあごの下をキープ

②胸は横向き、へそは正面(黄・赤線)

先程のポイントにより、胸の開きは抑えられます。

そして、骨盤はやや正面(捕手方向)を向いて前足を着地します。

この捻りの差(捻転差)が次の回旋動作を鋭くします。

〈意識するポイント〉

・着地時は骨盤が開いていてもOK

・胸はバッターに見せないように

■胸張り直前

③頭の後ろにボールが隠れる

これが出来ていると、胸をしっかりと張れている証拠になります。逆に隠れていないということは、胸の張りが足りていないので、肩への負担が大きくなってしまいます。。

いわゆる「ボールの出どころが見にくいフォーム」にするためのポイントです。

菊池投手以外にも一流投手はこれができていることが多いです。

〈意識するポイント〉

・トップ(着地)からは胸を張りながら回転

④両肩を結ぶラインに肘がくる

これはいわゆる「肩肩肘ライン」と呼ばれるもの。

この線より肘が低いと「肘下がり」ということになり、肩や肘を痛めやすいです。この位置関係は、リリースまで続きます。

また、この「肩肩肘ライン」に関しては

則本昂大投手編でもお伝えしていますので、ご覧ください!

〈意識するポイント〉

・トップ(着地)で肘を両肩の高さに上げたらそのまま回転

(腕を意識しない、意識すると肘が動く)

■リリース

⑤グローブ側の脇腹が締まる

物体が加速するためには、どこかに支点(固定点)が必要です。

グローブ側がしっかりと固定できていることで、

対角線上の腕、ボールを加速することができます。

グローブ側の固定は、肩甲骨(肩)を下げる動きと脇腹を縮める動き、股関節に体重を乗せることによって行われ、肩甲骨・肋骨・股関節が一点に集まったような形になります。

〈意識するポイント〉

・グローブは肋骨、股関節の近く

■フォロースルー

⑥肩甲骨が相手に見えるまで身体を回す

加速動作によりリリースで放出したエネルギーの残りを減速動作で吸収する必要があります。この時腕だけで減速すると、肩や肘を痛めやすいです。

肩だけでなく、体幹や股関節での吸収が大事になります。

そのため、体幹を前傾させ、股関節に体重が乗った形にしたいところです。

肩甲骨の前傾・外転という動きが出ることにより、自然に体幹・股関節が使われる形になります。

そのため、背番号を相手に見せるようなイメージでフォロースルーを行うことがポイントです。

〈意識するポイント〉

・肩甲骨を相手に見せるように最後まで回転

【まとめ】

■トップ(前足着地)

①あごの下に左肩がくる

②胸は横向き、へそは正面(黄・赤線)

■胸張り直前

③頭の後ろにボールが隠れる

④両肩を結ぶラインに肘がくる

■リリース

⑤グローブ側の脇腹が締まる

■フォロースルー

⑥肩甲骨が相手に見えるまで身体を回す

【おまけ】

ここからは『一流選手の共通点』を解説する本シリーズの趣旨とは離れますが

菊池選手ならではのポイントを挙げます。

実は2020年シーズンから、それまでのフォームとはまるで違うフォームに変わっています。どこが変わったのでしょうか?

上が日本にいた2018年のフォーム、下がメジャー2年目の2020年のフォームです。踏み出し脚が地面に着いてトップの瞬間に合わせていますが、腕(手)の位置が変わっていることにお気づきでしょうか?

トップの段階で手が頭の高さに来ていますね。

これは先程のポイントで挙げた

『胸張り直前③頭の後ろにボールが隠れる』

につながってきます。

実際に手を頭の高さに上げた時とそうでない時で

身体を回してみてください。

より腕がしなるのはどちらでしょうか?

手が頭の高さにある状態で回転運動をした方が

しなりますよね?

「腕がよりしなった方が球速が出る」と研究報告されていますし

実際この改造は「球速を出して欲しい」というマリナーズ首脳陣の要望から生まれたものだったとのことです。

そして、この変化を出すためにおそらくテイクバックの仕方を変えたのではないかと思われます。

手が背中側に入っていたのを、二塁ベース側に少し変えることで

早くトップを作るようにしています。

身体の構造上、手が後ろに入ると腕が上がりにくいからです。

その意識はキャッチボールからも読み取れます。

このように早めにトップを作っていることが伺えます。

このテイクバックの変化にはダルビッシュ有投手も当時反応していました。

去年のシーズン終わりからこの短期間でここまでテークバックを変えられるってマジですごい。

— ダルビッシュ有(Yu Darvish) (@faridyu) February 14, 2020

どれだけ考えて、練習したらこうなるんや。。 https://t.co/GJ7lNcQpkU

なぜならテイクバックを変えるということはピッチングの全てを変えるに等しいからです。テイクバックは投球動作の一番初めです。初めの動作を変えると後の動作のタイミングや角度が変わり、それまでのピッチングが狂ってしまうリスクがあります。そして、テイクバックはその投手の感覚を左右するものです。今まで培ってきた感覚を変える。その難しさをダルビッシュ有投手も感じたのではないでしょうか?

当時の私のツイートです↓↓

【マリナーズ・菊池雄星投手】

— やべかずき@野球トレーナー (@yabe_kazuki) February 15, 2020

投球フォームを変えたみたいです

テイクバックが

内旋→外旋タイプから

外転タイプに変わってますね❗️

これにより

肩甲骨と上腕骨の運動連鎖がスムーズに

⚾️結果的にMER付近で

「肘が上がる」ようになってます#菊池雄星#投球フォーム#ピッチング pic.twitter.com/AzyQvepJMK

そうですね、テイクバックを変えると後のタイミングが全て変わりますし、長くなったテイクバックの時間を確保できていないと、結局体幹が先に回旋し結果肘下がりは変わらずということもあるので、その辺りは難しいですね。

— やべかずき@野球トレーナー (@yabe_kazuki) February 18, 2020

このように、ピッチング動作を変えるというのは相当な覚悟が必要です。

また、なぜ変えないといけないのか?

どのように変えるのか?はしっかりと理解しておく必要があります。

プロの投手がこうしているから形だけ真似するのではなく、今回紹介した全投手に共通する『原理原則』をしっかりと理解し、それを自分の感覚に落とし込むことが重要だと思います。

菊池投手の変化もその原理原則に従ったものだということがわかったのではないでしょうか?

⦅参考動画⦆

今回は、菊池雄星投手を例に、ピッチングにおける上半身のポイントを解説しました。

「一流の選手がなぜ活躍できているのか?」

それを動作から紐解くことで、自分のフォームやトレーニングに活かすことができます。今後もこのシリーズは定期的に続けていく予定なので、もし「こんな選手を解説して欲しい」などリクエストがあれば、この記事をSNSでシェア、コメントしてください!

この記事が参考になったという方はぜひをいいねをしていただければ幸いです。

次回も気になる方はnoteのフォローもよろしくお願いします。

では、また次回お会いしましょう!

【SNS】

(野球エクササイズを動画配信)

(野球選手のための豆知識を発信)

■note

(野球動作を改善させるブログ)

■YouTube

(野球トレーナーの日常を配信)