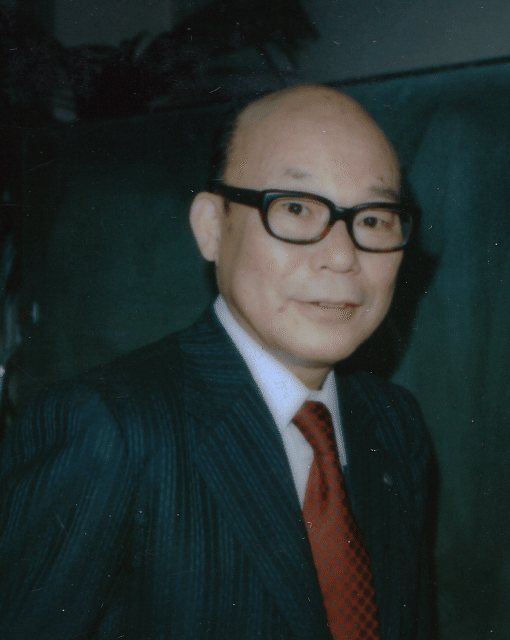

河合良介 -肉体に宿る美の発見者-

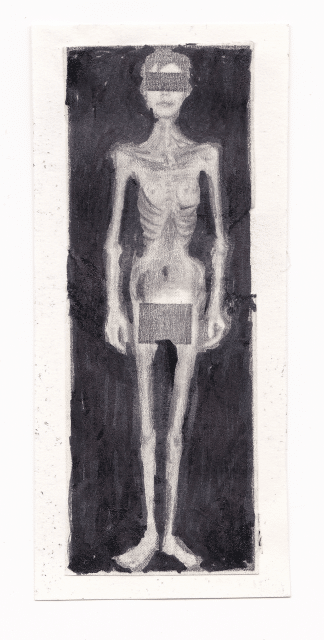

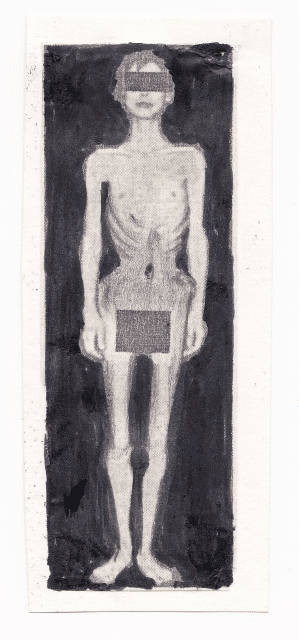

ヌードグラビアの上から鉛筆で肋骨などを描きこむことで、極限まで痩せた状態に見せた写真。なかには背景をマジックで塗り込み、鉛筆で骨格を強調することで即身仏のようになった写真もある。

これは会社勤めをしていた河合良介さんが誰に見せることもなく、密かに行っていた表現だ。死後、娘の塙興子さんがSNSで発表したことで大きな話題を集めた。東京都練馬区にある閑静な住宅の一角に河合さんが暮らしていた邸宅がある。現在は、塙さんが一人暮らしをする家は、木製の家具や調度品が個性的な昭和建築とマッチし凛とした空気を醸し出している。部屋を訪ねると、塙さんの手によって発見され、整理されたファイルが机の上には並べられていた。見てはいけないものを覗き見ているようで、ページをめくる僕の手にも緊張感が走る。

塙さんの父である作者の河合良介さんは、昭和2年に4人兄弟の次男として広島県呉市で生まれた。河合さんは親戚を助けに広島市内に入った際、入市被爆を経験。特攻隊に行くつもりで海軍養成学校へ通っている最中に終戦を迎えた。

福島で原発事故があったというニュースがテレビで流れていたときに、父は「福島の放射能なんて広島の惨状とは比べものにならない。戦禍の焼け野原のなかでも、夕方になると明かりがポツポツと点くことで人々の逞しさを感じた」と話しだしたんです。そのとき初めて、父が入市被爆していた過去を知りました。父は戦争に行っていませんが、戦時中にすぐ上の姉を結核で亡くしていますし、戦禍の惨劇や戦後の食糧難なども経験したようです。

戦後、河合さんは早稲田大学文学部への進学を志望したが、税理士だった祖父の反対を受け、高校中退後はKDD(国際電信電話)に就職し、時代を担う企業戦士として海外を飛び回り、定年まで40年近く勤務した。30歳のときには、同い年だった女性と結婚し、2年後には塙さんを授かった。

晩年、父は「自分は生まれてきて損をした」といつも口にしていました。自分はお国のために特攻隊で死ぬと思って生きてきたものの、戦後の急激な価値転換についていくことが出来なかったようです。

河合さんは読書家で医学書からドストエフスキーまで幅広い種類の本を雑多に読むような人だった。塙さんが中学2年生のとき、何の気なしに父の書斎にあがって本を眺めていたところ、偶然分厚いファイルの束を見つけた。それが、女性のグラビアに鉛筆で加筆することで痩せるように見せたあの作品群というわけだ。そのとき目にした写真は、スクラップブックのようなものに貼られており、横には河合さんが書いたものか不明だが小説のような文章が書かれていたという。

父は痩せていくことに興奮を覚えていたことが分かりました。床には、丸めたティッシュから陰毛のようなものが見えていたので、性欲の処理をしていたんだと思います。父は変態で汚らわしい、そんな思いを抱くようになったんです。

そう語る塙さんは、性同一障害を抱えて生きてきた。幼少期の頃は人形に興味を持つことはなく、ロボットや模型ばかり集めてきた。「自分は男の子だ」と認識し、スカートを履いているときは女装しているような気分だったという。はっきりと性同一障害ということを意識をしたのは、5歳のとき、親に対して「わたし」という一人称を使うことに抵抗を覚えたことがきっかけだ。母親が父親に対して、生理が始まったことを告げていたのを聞いたとき、女として生きなきゃいけないんだという屈辱感を味わった。自身の性別について、そんな息苦しさを感じていた塙さんだったが、女子美術大学附属高校へ進学してからは環境が一変した。

女子美だからみんな個性的で、自由な校風でした。初めての恋愛は女性と付き合いましたが、どこかで治ると思っていました。最初の恋愛が終わったあと、強制的に男性と付き合って「女性」になろうと努力しましたが、結局は恋愛にはならないんです。今と違って、同性を好きになることが世の中には受け入れられない時代でしたから、「まだ未熟だ」とか「男の良さがわかっていない」とかカミングアウトすればするほど、風当たりが強く苦しい期間でした。結局、大学はそのまま女子美術大学へ行きましたが途中で中退し、文化服装学院へ進学しました。「初めての恋愛相手が服飾専門学校へ通っていたから」という理由だけで進学したんです。やがて、寺山修司の天井桟敷の衣装を縫うようになって、「私は衣装に関わって一生を過ごすのかな」と思っていたら、寺山さんが亡くなったでしょ。そこから知人に紹介されて、イラストの世界に入ったんです。世の中の多数派に合わせて生きなきゃいかなきゃいけないんだなと思って、「塙興子」という敢えて女性らしいペンネームを名乗るようになったんです。

塙さんはイラストの仕事と並行しながら、ホステスやスナックなど様々な職業を経験するようになった。とくに新宿のゴールデン街で働いたときは、来客がみな本音で話してくれる姿に面白さを感じ、ゴールデン街で「スペース33」というお店を経営したこともある。人間の隠れた面を垣間見ることができる水商売の世界に塙さんは魅了された。27歳からはイラストを本業に働くようになった塙さんだが、これまで描いてきたイラストの多くは、成人向けの雑誌や新聞などの挿絵が中心だ。まるで「変態」と決めつけてきた父親を擁護するように、彼女も「変態」の世界で仕事をするようになった。そして、父親だけではなく、塙さんの母親はあるときから、強迫性障害を患うようになった。

人が触ったドアノブが気になって、母の掃除は止まらなくなっていたんです。そのうち料理をすることもできなくなって、母は毎日必死になって家中を掃除し続けていました。父と私はどうしていいか分からなくて、家族間でもまったく会話がなくなって、常に緊張が走っていました。いよいよ家族が機能不全な状態になっしまって、私が高校3年生のとき、母は家を出ていったんです。母親の醸し出す緊張感はすごかったから、母が出ていったことで少しホッとしたことは事実ですね。

塙さんの母親は、都内で一人暮らしをするようになった。英語教室で生計を立てていたが、強迫性障害の症状がひどくなり、いつしかそれも辞めてしまった。塙さんは父親に内緒で時々面会に行っていたが、母の姿を見るたびに辛い思いを抱くことがあったようだ。意図的に連絡を取らないようにしていたら、母親から「死にたい」と電話が来るようになり、そのうち精神病院に入院した。その後、母親とは音信不通の状態が続いていたが、塙さんが35歳のとき、「母親が老人ホームに入所しているから会いに来てほしい」と知人から手紙が届いたそうだ。

母は63歳から80歳で亡くなるまで老人ホームで過ごしました。4人部屋で色々気になることはあったと思いますが、頑張っているようでした。晩年は認知症になったことも母にとっては良かったのかも知れませんね。ときどき母と父の話をすることがあったんですが、あるとき「私はパパのことが大好きで片思いだったのよね。そのときパパには恋人がいて、仲睦まじいところを見せつけられて辛くて食事もできなくなっちゃって、げっそり痩せてしまったの。そしたら、パパが急に『一緒に帰ろうか』と誘ってくれてね。あれは何だったのかしら」と馴れ初めを話してくれたことがありました。私はその話を聞いて、結婚してから父が母に執拗に「痩せろ」と言っていたことや中学2年のときのあのトラウマを思い出して、ますます父と距離を置くようになったんです。『私も痩せてしまうと父の性欲の対象になってしまうのではないか』という恐怖感がありました。

河合さんの作品の中には、同じグラピアを数枚コピーして、それぞれ鉛筆で加筆の強度を変えている作品がある。女性がだんだんと痩せていく過程を楽しんでいたようにも思える。つまり、河合さんは、いまの時代で言えば、「痩せフェチ」だったのだろうか。しかし、フェティシズムなんて言葉も浸透していない時代に、湧き上がってくる自らの欲動を満たすために、河合さんは鉛筆でグラビアの体を加筆していった。誰にも見せることのない密やかな創作は、もしかすると本能と理性の間で苦悩していたのかも知れない。母親が出ていったあと、河合さんは成人向け雑誌や作品の大半を自宅の焼却炉で燃やしてしまった。2007年には、河合さんに末期がんが見つかり2015年に88歳で他界した。死後、塙さんが発見した作品の束は、机の引き出しの奥の方に偶然残っていたものだ。なかには遺品のプリンターに挟まっていた作品もあり、焼却炉で焼いたあとも晩年まで創作に取り組んでいたことが伺える。

父が末期がんで自宅療養しているときが私にとって一番つらい時期でした。介護の仕事を9年ほどしていたから排泄の処理などは苦労なく出来たはずなんですが、癌の症状の「せん妄」が出始めて、父は急に暴言を吐いたり戦争の話や母との馴れ初めを話し始めたりすることがありました。もちろん、あの作品のことも一切聞けなくて、あるとき父の部屋を整理していて、20巻くらいある医学解剖書を「これは捨てるの?」と父に尋ねたら「ほっといてくれ!」とすごく怒鳴られこともあります。

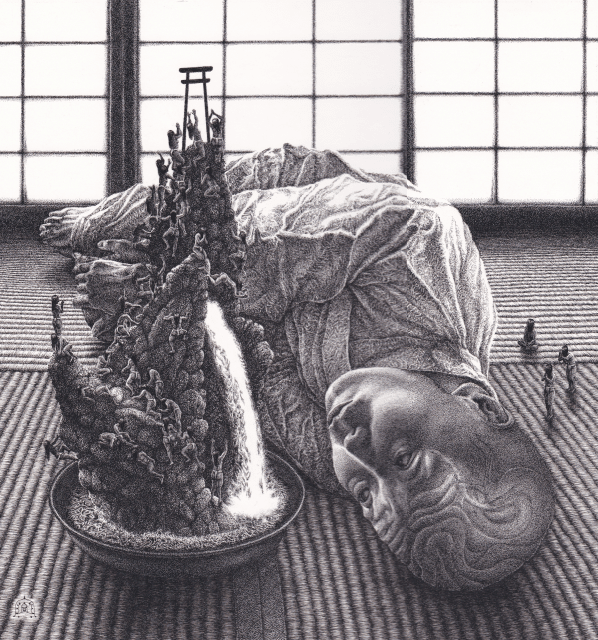

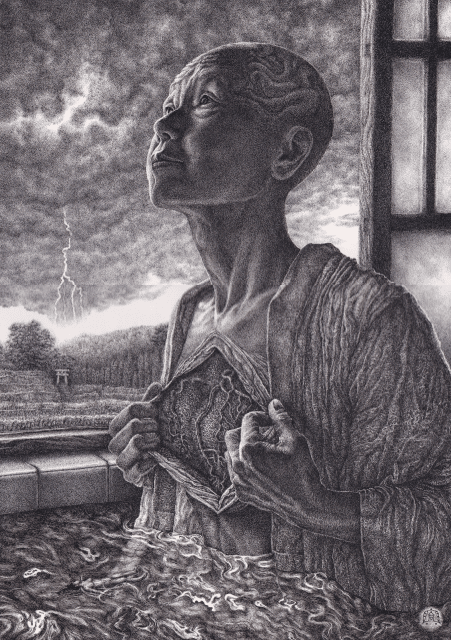

それで、父の死後、自分でも理由が分からなかったんですが、闘病で激やせしていた女優・川島なお美さんのブログを毎日覗いていたことがあったんです。私自身も不安定になって、2年くらいセラピーを受講して毎日泣き叫び、自分の感情を解放し続けました。父の作品にトラウマになったことはありましたが、父は痩せていく姿、つまり死んでいくのに生命力があふれる姿に、即身仏のような聖なるものを感じていたのではないかと考えるようになりました。父は戦時中、骨と皮になって死んでいく女性に聖母的な美を見たんじゃないかと思います。その光景がまぶたに焼き付けて離れず、なにかの形で表現せざるを得なかったのでは無いでしょうか。遠藤周作の小説『深い河』に登場するチャームンダーを父は執拗に調べていたことがありますし。

チャームンダーとは、ヒンドゥー教の女神のひとりで、痩せこけて骨と皮ばかりのその姿はまるで骸骨のようだが、インドでは母なる神とされている。萎びた乳房から人間に乳を与えるチャームンダーは、人々を苦しめてきた病気の全てにかかっている。つまり、大いなる命の母として人間の全ての苦しみを代わりに受け止める存在なのだ。

塙さんは父親の介護をしているとき、突然自身をモデルにした細密画を描き始めた。これまで雑誌や新聞の挿絵を描いてきた塙さんにとって、やっと自分の描くべき絵が見つかったという感覚だったのだろう。河合さんと塙さん親子のそれぞれの作品を見比べてみると、単にモノクロームと言う共通点だけはなく、どちらの絵も人々に救済の手を差し伸べるチャームンダーのように見えてくる。

河合家の家系で私だけが好きなことをして生きてきたんです。父とは会話がなくて最期まで意思疎通もうまく出来ませんでした。セラピーを受けているうちに、父から愛されていたんだということを感じるようになりました。

塙さんは現在SNSで積極的に父親の秘密の創作について情報発信を続けている。「もう隠さなくても良い時代だし、仮に芸術して認められるのであれば世に出してもよいのでは」と塙さんは呟く。そこに僕は、父親のことを変態だと毛嫌いしてしまった娘の赦しの姿を見る。塙さんは親子の繋がりをもう一度快復させようとしている。

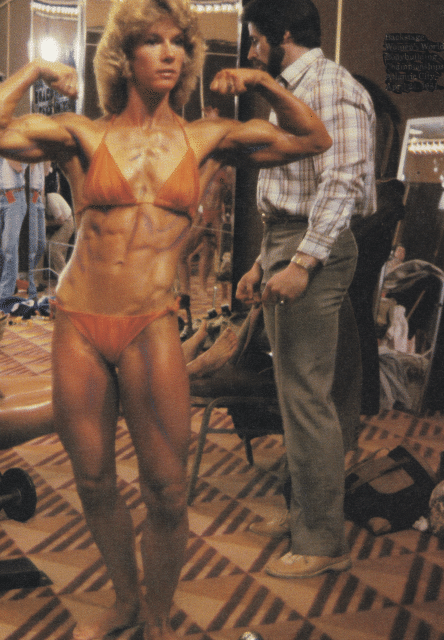

ファイルをめくっていると河合さんの作品の中に、女性のボディビルダーの切り抜きも数枚混じっていることに気づいた。やはり、河合さんが求めていたのはフェティシズムではなく、朽ちてゆく肉体そのものの美しさだったのだろう。その背後にあるのは、塙さんが分析するようにきっと悲惨な戦争体験だと思う。言葉に出来ないほどの苦しみを経験したとき、人は岐路に立たされる。苦しみに耐えられず自死を選んでしまう人たちがいる中で、そのエネルギーを生へと転化し創作に情熱を注ぐ人がいる。いまのように多様性など認められなかった「昭和」という時代に、きっと自らが生み出した創作物に河合さんは戸惑ったことだろう。それでも表現せずにはいられなかった河合良介というひとりの男が残した「祈り」のような表現を、平成というまたひとつの時代が終わろうとしているいま、僕らは改めて見つめ直す必要がある。

<初出> ROADSIDERS' weekly 2019年01月09日 Vol.339 櫛野展正連載