花園 園恵「全てに通ずる建築」

1.ソーラープランツとは

破壊的なイノベーションとなるような技術課題への挑戦を総務省が支援する「異能(Inno)vationプログラム」。

この事業で、『一家に一本ほしくなる、ソーラー花電プランツ』という企画が2020年度採択され、実現に向けて挑戦しているのが花園園恵さん(はなぞの・そのえ)さんだ。

「ソーラープランツ」とは、従来のように屋根に載せた太陽光パネルではなく、植物のような形をした太陽光発電システムで、2011年より花園さんがデザインを手掛けている。

同年には1号機である「ホウセンカ」を試作。

まるで植物が光合成をするかのように、葉っぱ型のソーラーパネルで発電した電気が、根部にある蓄電池に充電され、夜になると花芯部分のLED照明が点灯する仕組みのようだ。

2012年には「フクロウ」や「ソーラートンボ」をつくるなど、これまでにいくつか製作し改良を重ねている。

「屋根の上に載せられているソーラーパネルが嫌だったんです。ソーラープランツがサイズアップして『一家に1本』というスタイルが定着すれば、もしかすると巨大なメガソーラーはいらなくなるかも知れない。最近になって、室内光でもチャージが可能な太陽光パネルが開発されたので、観葉植物型のソーラープランツに挑戦できることになったんです。将来的には小型化し畳める仕様にして、電気のない地域に光の花束として届けたいと思っています」

2.みんなのまとめ役

そう語る花園さんは、1967年に広島県大竹市で2人姉妹の長女として生まれた。

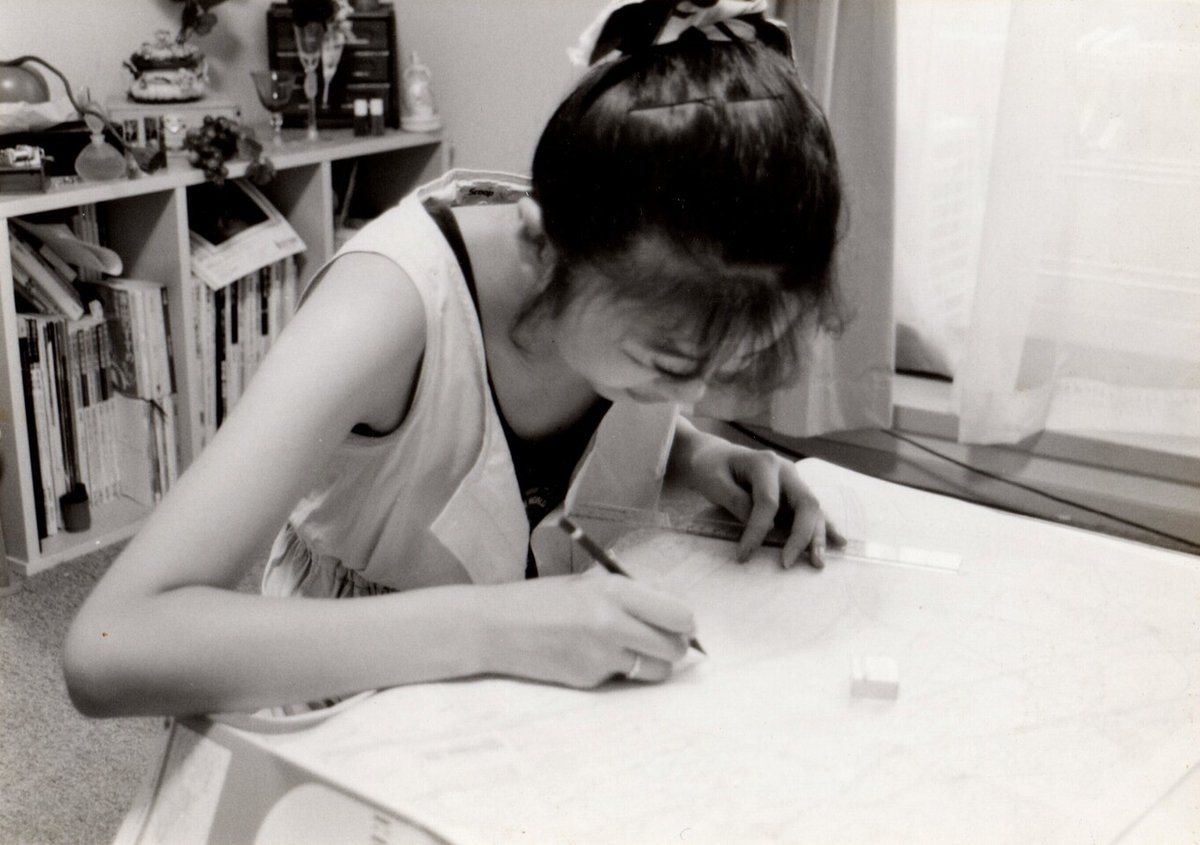

小さい頃は、おとなしい性格で目立つわけでもなかったが、勉強は得意な子どもだった。

「勉強ができたからか、生徒会長など皆のまとめ役を任されることが多かったんですが、実際は大の苦手で喋ることも得意じゃなかったから、いつも上手くいかなくて落ち込んでいました」

小学校卒業後は、広島市にある私立中高一貫の女子校へと進んだ。

実家から1時間ほどかけて通うほど遠隔地にあったが、広島市街と瀬戸内海を見下ろすことができる立地に魅了されていたようだ。

「相変わらずお喋りが苦手で友だちがあまりできなかったので、少し自分に無理をして友だちの輪に入ろうとしていました。数少ない友だちに誘われて、歌も歌えないのに合唱部へ入ったり、喋ることが苦手なのに放送部へ入ったりしましたが、結局どちらも長続きしませんでした」

当時は、洋楽に熱中し、放送部では自分の好きな曲を流すことができた。

「ただ、昔から手を動かして何かをつくることは好きでした。理系だったので、そのなかから建築学科を選択したんです。いま考えれば美大も魅力的なのですが、進学校だったせいか、振り返ってみると狭い選択肢のなかで進路を決めようとしていたと思います」と語る。

3.建築家の道へ

東京ヘの憧れを抱いていた花園さんは、早稲田大学理工学部建築学科へ進学。

建築家の石山修武さんを師事し、授業では高松伸さんを始めとした一流の建築家たちの旬な話を聞く機会も多く、刺激的な日々を過ごすことができた。

「課題を提出するときは、忙しくて毎回徹夜するんですが、それを当時活躍していた建築家たちが評価してくれることが嬉しくて、『いつか自分も何か面白いことができるんじゃないか』と夢見ていました。ユニークな建築を生み出すためには専門知識だけでなく、美術や神話や数学や地理など、あらゆる分野から発想を得ることが必要とされたので、自分の視野が随分と広がったと思います」

卒業設計は200人中4番という高い評価を受けた。

その後は、同大学の大学院へ進学し、建築家の穂積信夫さんを師事。

卒業後は、ロータリー財団の奨学生としてスコットランドのグラスゴー美術大学に短期留学し、帰国後は、大阪にある出江寛さんの建築設計事務所に就職。

「大学時代は図面上で表現することが中心で、リアルな素材の感触に飢えていたところがあったので、木や鉄やアルミなど、多様な素材の魅力を本質から引き出す出江さんの建築に強く惹かれました」

4.建築ではない建築を

3年後には独立し、1997年より花園設計事務所を主宰。

担当していた現場で出逢った建設会社の代表に声を掛けてもらい、「建築ではない建築をつくろう、つくり方そのものから変えていこう。」と意気投合した。

「うねうねと動く森のようなものを構想して、そのスケッチを図面化しました。とにかく建築の現場をオープンにしたくて、建築のコンセプトや工事の過程を全てインターネット上で公開し、その都度、一般の参加者を募集して協同制作を始めました」

1999年から始まったこの「建築ライブ」とでも言うべき活動は、「左官に挑戦してみたい」「竹を編んでみたい」など、琵琶湖を臨む滋賀県守山市の敷地に、週末になると全国から参加者が集った。

1年後には、シジミの貝殻など琵琶湖の資源を活用した建築『flying caterpillar 飛んでるいもむし』が完成。

インターネットを軸に多様な人々が集い、地域の素材を活用して、各々の建築工程に挑戦しながら、また離散していく。

そうした活動は当時としては、かなり画期的だったようで大きな注目を集めた。

その後は、琵琶湖が約400万年をかけて、三重県伊賀市付近から現在の位置まで移動してきた軌跡上に、様々な色土の層があることに注目。

左官職人ともタッグを組み、前回同様にインターネットで全国から募集した一般参加者と共に、琵琶湖の軌跡に沿って土を採集してつくる建築プロジェクト『tuchinoko つちのこ』をスタートさせた。

2000年から始めたこの企画は、8年間で全国から述べ800人以上が参加した壮大なプロジェクトになったようだ。

「土壁は雨風にさらされると削られていくし、屋根も油紙を貼って制作したので、常にメンテナンスし続けなければならなかったんです。そのため、完成形というものがなく、建物そのものを変態させながらつくり続けていきました」

残念ながらこの建物は土に還り現存してはいないが、大学の同級生と結婚していた花園さんは、ちょうどその頃に子どもを出産。

2人の子どもを育てるため、しばらく現場からフェードアウトしていたものの、2011年からは太陽光発電システム「ソーラープランツ」の制作を始めたというわけだ。

そして、子どもを授かったことで、花園さんの心境も変化。

「自分たち家族が暮らす家を建てたい」と思うようになり、2013年には大阪南部で「住んでみたい」と思える土地を見つけ、自ら設計した。

30坪弱の小さな自邸だが、地元の土や桧や杉など地域材を活かし、当時まだ小さかった子どもたちを巻き込んで、出来るところは全て家族全員で仕上げた。

さらに、近年ではオンラインサロンで知り合った仲間たちと「自分のなかで一番小さな建築」だという服づくりに挑んでいる。

彼女は、とことん建築にこだわり、建築を楽しんできた。

振り返ってみると、これまで花園さんが手掛けてきた建築は、ハチの巣の構造だったり芋虫の形態だったりと、自然界にデザインのヒントを求めてきた。

まるで生き物たちと自然界との関わりを肌で感じ、自然に教えを請うかのように、自らの建築に活かしているのだ。

だから、植物という身近な自然をモチーフに、花園さんが「ソーラープランツ」をデザインしたことは、当然の流れのように感じてしまう。

花園さんは、そこで「自然」と自分のデザインが繋がっているという喜びを見出しているのだろう。

ただし、そのデザインは単なる形態としての「自然」を模倣しているだけではない。

「建物をつくるときには、その地域の資源を集めてつくるということを、ずっとやってきたんですが、それはエコというよりも、生き物が身近な素材を使って自分の巣をつくるように、『自分もその土地と直接繋がっていたいという生理的な欲求なんだ』と気付いたんです」

花園さんは、自然のなかにこそ本当の叡智はあり、人間はそれを引き出しているに過ぎないということを知っている。

自然に敬意を抱き、自然の恵である素材を拝借することで、自然との一体感を感じているのだ。

ひょっとすると太古の昔の人たちは、こうして自然の素材を使うことが、自分がその一部であることを認識できる特別な手段だったのではないだろうか。

言い換えれば、彼女は、花園園恵という道具を用いて自然そのものを造形しているのだ。

「自分の家を建てて充足したせいか、最近では建築から足を洗って、服飾デザインを本業にしようと舵を切りました。でもそれは『人を包む最小空間は服だ』という感覚を持ったからなんです。俯瞰で見ると、すべてが『建築すること』に繋がっています。建築することそのものが私の自然になっているのかもしれません」

そもそも「自然(しぜん)」とは、19世紀末に輸入されたNatureの訳語として採用された言葉であり、それ以前の日本では「自然(じねん)」という言葉が使われていた。

これは「あるがままの状態」という意味であり、人間は自然を超えた存在ではなく自然の一部であるという仏教思想と結びつく。

自然は同じ表情を決して見せない、つまりは偶有性の塊なのだ。

そうした自然が見せる一過性の瞬間を目の辺りにしたときにこそ、僕らは生きている瞬間を感じることができるのだろう。

そう考えたときに、自然と空間を繋ぐエネルギーのような要素を目に見える形で変換してくれるのが、花園さんの生み出す建築なのだろう。

※5枠完売しました

※10枠完売しました

※10枠完売しました

※15枠完売しました

※25枠完売しました

※25枠完売しました

いいなと思ったら応援しよう!