加藤 美恵子「空間をつくる人」

1.街で出合う植栽

街中を歩いていると、ときどき「美しい」と思える場面に遭遇することがある。

そのひとつが、植物の枝葉に光があたって生まれる陰影だ。

コンクリートの壁面などに伸びた独特の影は、風が吹いたり時間が経ったりすることで変化していく。

そんなとき、普段は意識することはないけれど、僕は初めて植物の存在やそこに携わった人のことを考える。

なぜ、この植物だったのだろう。

植栽をした人は、こうした影も計算して空間設計を行ったのだろうかとーー。

2.女優を夢見て

「植物係」という名で、こうした植物全般に携わる仕事をしているのが、加藤美恵子さんだ。

現在55歳の加藤さんは、1965年に東京都墨田区で2人姉妹の長女として生まれ、紆余曲折を経て現在の仕事を始めた。

「小学校低学年の頃は落ち着きがなくて、理由は思い出せないんですが、怒って道路で寝たり、教室の2階の窓から飛び降りようとしたりしたこともありました。教室にいる時間よりも、図書室や保健室にいる時間のほうが長くて、気分の波があったから、自分から友だちの輪の中に入っていくことは苦手でしたね。だから、森や家の中で『私は森の妖精よ』と自作の物語の役になりきって、ひとり遊びをよくしていました。植物図鑑や昆虫図鑑を読んで、野原で植物を摘んで遊んでいましたから、その頃から植物には興味があったようですね」

地元の公立中学へ進んだ加藤さんは、テニスと演劇に熱中した。

中学2年生のとき、リーダー格の女子と喧嘩をしたことで、クラス全員から無視されてしまったこともあるようだ。

1週間ほど学校へ行かなかった時期もあったが、「不登校なんじゃなくて、家で飼ってた猫と遊びたかったんですよね」と笑う。

高校生になっても、加藤さんは演劇を続けた。

部活での活動のほかに、高校2年生からは、演劇に活かすためにダンススタジオへ通い始めた。

「将来の夢は、女優になることでした。天知茂さんが主演した明智小五郎の腕の中で死ぬ美女の役をやりたかったんです。高校3年生のとき、両親が離婚したんですが、離婚前に両親が揉めてて、そこから逃げるように、私はダンス教室の先生の家へ下宿させてもらっていました。そのときは、ダンス教室の講師になるのも良いなと考えていましたね。何でもすぐに没頭しちゃう性格なので」

高校卒業後は、ダンス教室も辞め、実家へ帰郷した。

妹は母方へ、加藤さんは父方へつき別々の生活を送ることになったようだ。

派遣仕事やスナックのバイトなどで食いつなぎながら、いくつかの劇団へ応募。

19歳からは、浅草を拠点とした劇団に所属し、演劇やダンス、バンド活動などさまざまな表現を続けていった。

3.前衛的な芝居

20歳になると、父方の実家で祖父母の介護に従事し、翌年には1976年に創設された劇団「演劇舎蟷螂(えんげきしゃ・とうろう)」に所属した。

演劇舎蟷螂といえば、寺山修司の流れをくんで前衛的な芝居の上演を続け、80年代の小劇場演劇を代表する劇団として名が知られている。

加藤さんは、1988年の解散まで全作品に出演し、青春を捧げた。

同年には、演劇舎蟷螂の女優で、現在はドイツで活躍する俳優、原サチコらと女性だけのアングラユニット「オプチカル・マリンカ」を立ち上げた。

無言劇のような前衛的な舞台は毎回話題を集めたが、メンバー個々の活動が増えていったため、いつの間にか自然消滅してしまった。

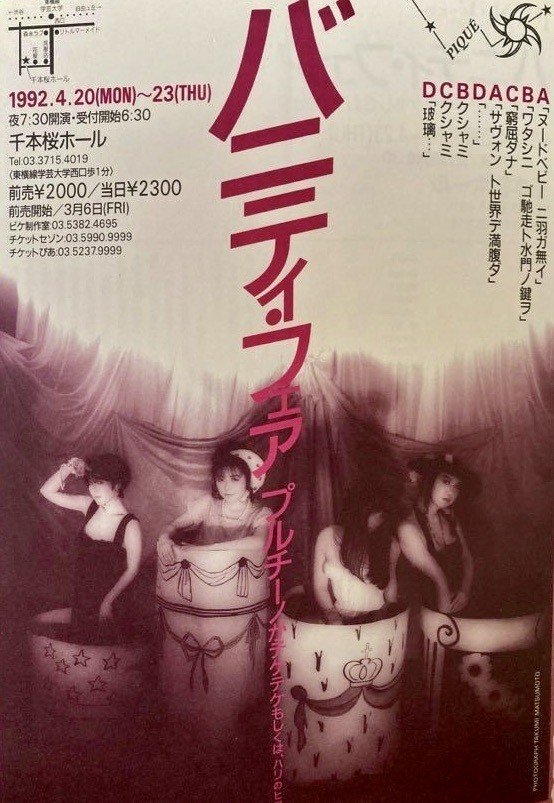

その後、加藤さんは新しく「劇団ピケ」を設立。

自ら脚本を書き、演出し、出演するというひとり3役をこなした。

劇団だけでは食べていくことができないため、スナックでも働いた。

そこで知り合った男性と恋に落ち、別れたあとに、妊娠が発覚。シングルマザーとして育てていくことを決意した。

4.空間を演出する仕事

「劇団ピケは10年近く続けていたんですが、長男を出産したときに、子育てをしながら続けるのは難しいと考えて、劇団を解体しました。でも、自分が好きだと思える仕事をやりたいなと思って、花屋を目指すことにしたんです。劇団も植物そうですけど、綺麗なものや気に入ったものを並べて空間の演出をすることが好きなんですよね」

ところが、いまのように小さな子どもを持つ女性の就業状況は保証されていない時代、どの花屋でも採用してもらうことはできなかった。

それでも加藤さんは諦めることなく、市場で購入した花を自転車に乗せて露天販売をしたり、カメラ店を借りて花の販売をしたりしたこともある。

生活費を得るために病院の事務で働き、生花も習い始めた。

初代蒼風家元の直門である富田双康氏に師事し、通常の生花以外に、昭和記念公園の大型オブジェの制作などにも参加した。

そんなとき、チャンスはやって来た。

面接時に、自転車で花を売り歩いていることを面白がられ、「無印良品」の中で花事業を展開していた「花良品」に雇用してもらうことができた。

草月流の教室のアシスタントを続けながら、4年ほど勤務。

生花、鉢物、発注、値付けなど多くの業務をこなしていくなかで、次第に「室内だけでなく街全体への植栽に関わってみたい」という夢が膨らみ、退社。

ハローワークを通じて、造園学校へ通い、庭やオフィスで植栽や植物のメンテナンスを行う会社に就職した。

働きながら、ランドスケープデザイナーであるポール・スミザーの八ヶ岳でのワークショップを半年間受講。

アルバイトから社員へ昇格し、最終的には現場業務を行いながらチームをまとめる主任として働いていたが、「現場でもっと植物と接したい」という思いが芽生え、15年ほど勤めた会社を退職した。

5.人生に彩りを与える植物

「子どもも成人したことだし、まだ体力のあるうちに新しい挑戦をしたい」と昨年から「植物係」という名で独立し、個人の庭やビル内外の植栽からアートフラワーに至るまで植物全般に関する企画や管理を行っている。

「植物って思い通りにならないんですよ。感覚的なものなんですけど、自分が植栽に関わることで、それを目にしてくれた誰かの心に違う物語が出てくるんですよね。だから、植物とエンターテインメントを融合したような場所をつくってみたいですね」

これまで長く演劇に携わってきた加藤さんは、自らが主役となってスポットライトを浴びる場面が多かった。

しかし、いまは植栽を通じて植物を、そしてそれを目にした誰かの人生を輝かせてみたいと奮起している。

植物は生きるために、光を求めて自らを動かし、光を受けて酸素を生み出し、そして根は、さらなる栄養素を求め、まるで旅に出るように根を伸ばしていく。

人間のような五感だけでなく、植物は二十の感覚を持っていると言われている。

改めて考えてみると、植物とはなんて偉大な存在なのだろう。

何より僕らのように周囲の視線など気にすることなく、今日も立派に咲き誇っている。

そうした植物の魅力を伝えてくれるのが、加藤さんのような人なのだろう。

加藤さんを通じて、僕らは人生に彩りを与える植物の豊かさを知ることができるのかも知れない。

※5枠完売しました

※10枠完売しました

※10枠完売しました

※15枠完売しました

※25枠完売しました

※25枠完売しました

いいなと思ったら応援しよう!