ざわつく日本美術(サントリー美術館)

この展覧会のチラシを初めて見た時

「え、、怖っ😨」

ってなった。

夏だからって怖い絵特集なの?!?!

「ざわつく」っていうのは、怖くて鳥肌立つってこと?その時の「ざわっ」って擬態音なの?!

なんて若干及び腰になりつつも

来たよ来たよ!!

サントリー美術館✨

私を及び腰にさせたチラシと同じ「尾上菊五郎」が、ババーーーンとお出迎え!!!

やっぱりめっちゃざわつくわーーーー!!!!

ざわつきつつも、入場すると。

そこには、、、さらなるざわつきが!!!!

ご挨拶バナーまでカラフルな菊五郎や!!

どこまでも「尾上菊五郎」推し🤣🤣🤣

どこまでもざわつかせてくるぅ🤣🤣🤣

このバナーの菊五郎

よく見ると

ウインクしてたり笑顔だったり、、

表情違い菊五郎がまぎれてるの。

ぜひ、写真を拡大して探してみてね👍✨

今回は、この展覧会の企画をされた学芸員の方のお話が聴けるイベントにも参加するので、

6階ホールへ ≡⊂( ^-^)⊃

イベント名は

『わいわいする!「ざわつく日本美術」展のできるまで』

お話をしてくれるのは

学芸員の久保さんと、教育普及の関さん。

ご挨拶からほわほわした雰囲気のおふたり。

この柔らかい空気感の女性ふたりからは、あのざわつく菊五郎のチラシのイメージに辿り着かないんだけどお、、🤔?

まずこの展覧会の企画は

「上司Mから突然呼び出され、2つのミッションを言い渡された」

ことから始まった、と。

そのミッションとは、、、

【ミッション①】

サントリー美術館開館60周年にあたり、新しいファンを増やすべく、これまでにないコレクションを企画せよ!

【ミッション②】

日本美術のコアファンにも訴求できる展覧会を!

いや、言うのはタダやけど!上司Mさん!!

ざっくりしたミッションやな🤣

このミッションを達成するべく おふたりは

「あえてアナログな手法で、サントリー美術館らしい遊び心ある展示に」

「キャッチーなのは大事!略称にしやすい展覧会は流行るというジンクスがあるとか(ないとかw)」

「インパクトのある言葉を並べてみる。「じわる」「やばい」・・・「ざわつく」はどうでしよう」

「「ざわつく日本美術」なら「ざわ美」という略称にできる!」

そんな「言葉ありき」で企画がスタート。

ただ、「キャッチーではあるけれど、日本美術をきちんと紹介したい!」

と、作品探しを始めたそう。

そんなおふたりの遊び心と熱意で進行していく企画✨

通常、展示空間を造る造作会社への相談は、展覧会の3ヶ月前らしいのだが、今回は半年前にもう相談を始めたそう。

「ウユニ塩湖みたいに展示したい!」

「キャプションもこだわりたい!」

次々出てくるおふたりからのイメージや希望にも、いい案を返してくれる造作会社さん✨

、、だったのだが!!

「箱と中身を別々に展示して、フィーリングカップルみたいに線で繋ぎたい!」

って言ったら、造作会社の若いスタッフさんに「フィーリングカップル」が伝わらなかったらしい🤣🤣🤣🤣🤣🤣

おふたりはガーーン😨となったそうだけど、おふたりもお若いから、スタッフさんはすごくお若かったのね!うんうん😌

それにしても。

静岡県立美術館で開催された「江戸狩野派の250年」を企画された野田麻美さんといい、

今回の企画をされた久保さんと関さんといい、

女性学芸員さんの斜め上からストライク狙ってくる発想力や美術品への愛情は本当にすごいなあ😊

そういえばあやしい絵展も女性学芸員さんの企画だったね。

楽しいお話が聴けてホクホク。

それを踏まえて展示室へ ≡⊂( ^-^)⊃

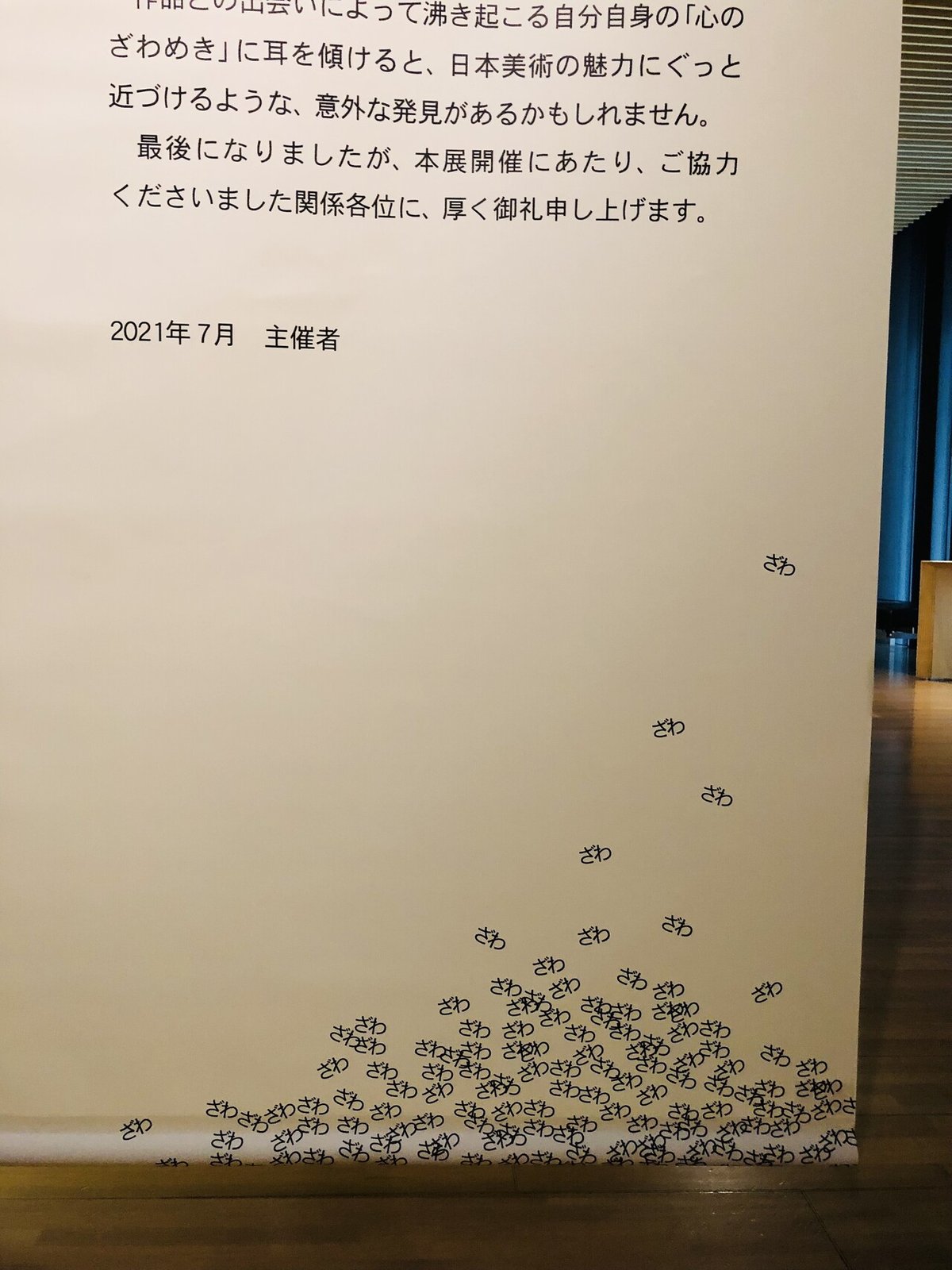

入口のご挨拶バナーにも「ざわざわ」が。

そして、展示室に1歩入ると、、、

どーーーーーーーーーーーーーん!!!!

ぎゃーーーーーー!!!!!

菊五郎まつりが開催されてる!!!!!

怖っ😱😱😱😱😱😱😱😱

菊五郎の目が光ってるし

どこに動いても目が追ってくる!!!

怖っ😱😱😱😱😱😱😱😱😱

この「尾上菊五郎」は

「明治8年ごろ、とある印刷会社が販売した役者絵シリーズのひとつ。

江戸時代以来の浮世絵を見慣れた人々には受け入れられなかった。」

だよねー、、、浮世絵に比べて、このリアルさが怖いもんなあ。

「その生々しさの源は、当時最先端の印刷技術「砂目石版」。敢えてざらざらした表面の版面に、役者の写真をもとにした肖像を描いて、紙に転写することで独特の陰影が出る。」

「役者のブロマイドが浮世絵から写真に移り変わる過渡期の作品。」

むしろ写真より生々しい気がするよ、、、😨

推しのブロマイドは「砂目石版」では刷らないでほしいね‼️‼️‼️

【第1章 うらうらする】

「いつもは正面や表面を向いて展示させる作品をひっくり返すと、思いがけない顔に出会えます。

そうした「裏の顔」は時として、作品の秘めた本性を教えてくれます。」

作品の本性、、、ってなんか、すごいね!!

推しの作品の本性とかめっちゃ知りたいやん💖

ということで。

まずは先ほどのイベントでも話題にでていた

「ウユニ塩湖みたいに展示」されている

重文 「色絵五艘船文独楽形鉢」

鏡使った展示は珍しくないけれど、

これは ウユニ塩湖みたいに というリクエストから

アクリルの棒で浮かしてるように見せるという工夫をしているそう。

たしかに浮いている感じと、綺麗に映っている感じがウユニ塩湖っぽいかも🦆

裏の模様も「寿」という文字もよく見えるね。

こちらは「邸内遊楽図屏風」

この絵の中の屏風裏と

この屏風そのものの裏が同じ

鳥襷文 という、今でも屏風の裏貼に使われる文様

「秋草図屏風」伝 尾形光琳

胡粉を厚く塗り重ねて表現した白菊。

花びらを厚くすることで側面や裏まで表現されている。

「能面 小面・能面 山姥」是閑吉満

「小面」

能に用いる女面のうち最も年若い面で、「小面」の「小」は「若い」「愛らしい」の意味。

「山姥」

謡曲「山姥」だけに用いる面で、、鬼女と仙女という矛盾した性格を表現している。

「のっぺりとした顔」の代名詞といわれる能面の裏側は、、、

表面のつるんと質感とは打って変わって

荒々しいノミの跡。

色が黒いのは、役者の汗が染み込むのを防ぐため漆を塗っているから。

額に捺された「天下一是閑」の焼印は、

豊臣秀吉から「天下一」の称号を授かった面打の名人是閑吉満が用いたものと言われているそう。

(秀吉ってすぐ「天下一」って与えがちなイメージ)

この能面をこの展示にしたのは、このケースの後ろに立つと まるで能面をかぶっているような写真が撮れるからだそう🤣🤣🤣

こんなちゃんとした美術品に、観光地にある顔の抜けたベニヤ板のような発想でアプローチしてくるの、ほんとに楽しい🤣🤣🤣

あ。この章のキャプションには、捲った裏側を見せるような表現で、作品番号が表示されてたよ。

【第2章 ちょきちょきする】

「いま目の前にある姿が、その作品の制作当初の姿とは限らない。美術品にはしばしば「切断」された歴史があるから。

絵巻から掛け軸へ。屏風から額装へ。布団カバーから布へ。」

「切断」がテーマということでここのキャプションや展示ケースに✂️のイラストが。

「舞踊図」

現在は額装だが、本来は6曲屏風だったのではないか、と。

これ、ミュージアムカフェの加賀麩不室屋さんの贈答用の箱の柄にもなってた✨

「四季耕作図屏風」狩野晴川院養信

「波涛図屏風」狩野晴川院養信

このふたつはもともとひとつの作品で、

6曲屏風の表と裏の関係だった。

近年、保存上の理由により切り離された。

切り離されたのがわかるように、展示ケースにはハサミ✂️マークが。

両作が表裏一体だった屏風は、徳川第11代将軍家斉の娘盛姫の婚礼調度だった。

さすが奥絵師狩野派木挽町家 養信の作品✨

「鹿下絵新古今和歌絵巻断簡」

俵屋宗達 画 本阿弥光悦 書

これは鳥獣戯画展でもいくつか観たなあ。

巻物を切断して掛け軸にする文化があったんだね。

雑誌から写真切り抜いて部屋に飾るアイドルオタ的心理なのかしら🤔

「己の理想に合わせて作品を改変する日本独自の美意識」らしい。

それにしても宗達の描く鹿がなんとも言えない🤣

可愛ええええ🤣🤣🤣

【第3章 じろじろする】

細部ガン見推奨コーナーだ! 👀✨🔎✨

「鍍金龍文螺鈿説相箱」

仏教の法会に必要な品をおさめる箱。

和繋ぎ紋を透かし彫りした金属板の下に貝の小片が蒔かれている。その豪華さがガン見できるルーペ付きで展示されてるから、よく見えるよー!

「茶練緯地宝尽模様腰巻」

散りばめれた「宝尽文」の解説を見ながら、探したり答え合わせするのが楽しい。

なんか水族館みたいじゃない?

水槽の中で泳ぐ魚とキャプションを見比べながら鑑賞する感じが🐟🐟🐟💕

そうそう。この展示のキャプションも可愛いの。

「宝尽」のフォント😍

「睡童子図反射板」

少年3人が可愛らしい。

作品が剥落しているからキャプションの文字も剥落させてあるの。

こだわり~☝️

【第4章 ばらばらする】

離れてみて初めてお互いの大切さに気がつく、、

ということで、本来セットであるはずの作品を敢えて別々に展示してみることで、セット物のデザインの妙に、改めて気づかされるはず!

「朱漆塗ガラス絵蓋付椀」

本来セットであるはずの蓋と本体をすりガラス越しに置いている。

なんか意味深な空気感🤭

横から見ると、ちゃんとセットになった時の高さに蓋が配置されていて、セットの時の姿がイメージされやすくなっている。

細かいこだわり好きだーーー✨

「色絵巻子形水注」

胴部が「源氏物語絵巻」、

注ぎ口は鷁(げき・中国の想像上の水鳥)、

蓋は軸端(掛軸を巻く軸木の端の部材)を象っている

こんなクイズ形式のコーナーも!!

答えはちゃんと裏側に。

これ、お子さんも楽しいねー😊

【第5章 はこはこする】

展示室で見る作品の姿が「ON」だとすれば、「OFF」の状態というのは箱の中。作品を保管する収蔵庫に入るとズラリと箱が並んでいる。大切な美術品を外部の衝撃から守る箱は、大きさ、形、材質もさまざま。また箱には、美術品の価値を左右する文字が書いてあることも。さらに箱が本来の機能を超えて、美術品本体をしのぐほどに装飾されるケースも!

という はこはこの展示室。

ここが例の「フィーリングカップル」の展示室か!!!

たしかに!箱と中身が線で繋がれるところがフィーリングカップル感🤣🤣🤣

国宝「浮線綾螺鈿蒔絵手箱」

これは鎌倉時代の最高級品で、金粉を密に蒔いた沃懸地(いかけじ)と夜光貝を用いた螺鈿で浮線綾文を表している。

そんな最高級品を入れておく箱はこちら。

なんかいっぱい書いてあるぅ😳

この桐箱は江戸時代に新調されたもの。

蓋裏の長文の箱書には

これは「北条政子が愛玩した七つの手箱のひとつ」であり「今日まで火災や虫害、欠損免れたのは政子の霊力のおかげだ」

と書いてあるんだそう。

美術品を白いケース、白地のキャプション、

箱を黒いケース、黒地のキャプション

にしてるのもわかりやすくてよかった!

この国宝は背中合わせだったけど、他はあのフィーリングカップルの線を辿って結び付けながら鑑賞したよ!

「徒然草絵巻 第八巻」海北友雪

海北友雪って友松の息子さんなのね。

この美術品の箱は

素敵だった✨

この展示室には、鏑木清方の「江戸桜」もあったよ🌸

本品・箱ともに撮影禁止だったけども見られて嬉しかったー🥰

【第6章 ざわざわする】

今回は展示しにくい作品も展示して、

敢えて個人的な心情もキャプションに入れて、

内容ざわざわ

モチーフにざわざわ

深く知ることでざわざわ

描き方にざわざわ

いろんなざわざわを感じて欲しい。

と、イベントでも言ってらした通り、最後のコーナーはぶっ飛んでいた😳

「放屁合戦絵巻」

壮大なオナラ合戦がここに、、、!!!!

「相思図」石川豊信

この写真だと分かりずらいんだけど、このふたり掛け軸越しに見つめあってる。

右幅は当時アイドル的存在だった若衆

左幅は未婚の町娘

柱に生けた「牡丹」は深見草とも言って「深まる恋心」を

衝立の「雪持ち梅」は「逆境に耐えられる精神」

障害のある恋に落ちた2人の関係を暗示しているのだとか。

こういうの好き❤

散りばめられた要素から気持ちを推し量ってね系のやつ!!

「美人図」西川祐信

お分かりいただけただろうか

これ、腰巻の紐を結ぶ女性と 衝立に描かれた古代中国の詩人陶淵明と思しき高士が見つめあっている!!!

陶淵明が詠んだ「閑情賦」に「私がスカートならば帯となり、貴女の細腰を締め上げたい」という一節があり、女性の仕草は決して叶わない高士の妄想の表れなんだそう。

んーーー、、、なんかいろいろツッコミどころ満載なんだけどさ。

「細腰締め上げたい」のあたりで、なんかもういいかな、、、ってなるよね😅

「墨梅図(「棲鸞園画帖」のうち)」 伊藤若冲

こんな謎のラインナップの中に

若冲がががが😳😳😳

若冲居士の円印が夕闇に浮かぶ満月にも見えて、そこが奇想の画家の若冲らしい遊び心だ、と。

棲鸞園画帖(せいらんえんがちょう)とは

「伊藤若冲・円山応挙・狩野晴川院養信・谷文晁・原在中など18世紀に京や大坂、江戸で活躍した15名の著名な絵師たちの絵をおさめた画帖」

なんという豪華ラインナップ✨✨

「袋法師絵巻」

これ、、、あらすじ2度見しちゃったんだけど‼️

ありのままをそのまま書くぜ‼️‼️‼️

「女主人の屋敷に侵入した好色な法師。2人は一夜を共にするが、女性は事が露見するのを恐れ、法師を袋に入れて隠す。(←ん⁉️) その後隣に住む別の女性が法師を所望し(←ん⁉️ん⁉️)、袋に入ったままの法師と情を交わすことに、、(←はあ⁉️)」

そんな大人気の法師がこちら‼️‼️‼️‼️

ぎゃーーーーーー!!!!!!!

怖っ!!!!!めっちゃ怖っ!!!!!

最後の最後に最高潮のざわざわが投下された、、

0(:3 )~ =͟͟͞͞('、3)_ヽ)_ パタ……

そんなざわつく心のまま進むと、、、

なにやらとても美しい空間が、、、

これは先ほどのトークイベントでおふたりが

「最後は作品と静かに対峙できる展示にしたい」

「天空を思わせる空間演出にしたい」

とおっしゃっていた、特別な空間か✨

最後の言葉が、とてもよかった

たしかに「言葉ありき」で始まった企画だとおっしゃっていた。

それはキャッチーというだけでなく、作品に「ものがたり」を与えているんだな。

面白い展示方法と「言葉」の力で、

展示作品のほとんどが印象に残るような

面白い展覧会でした😊大満足💮

サントリー美術館6階からの景色が素敵だった!

美術館カフェ 加賀麩不室屋さんの

「麩あんみつ」美味しかった😋💕

追記(2021/08/03)

サントリー美術館公式YouTubeに

「『ざわつく美術館』展のひみつツアー」が

アップされました✨

会場作りや展示の様子が見られて楽しい!!

どんな展覧会だったのかわかるので、ぜひ‼️