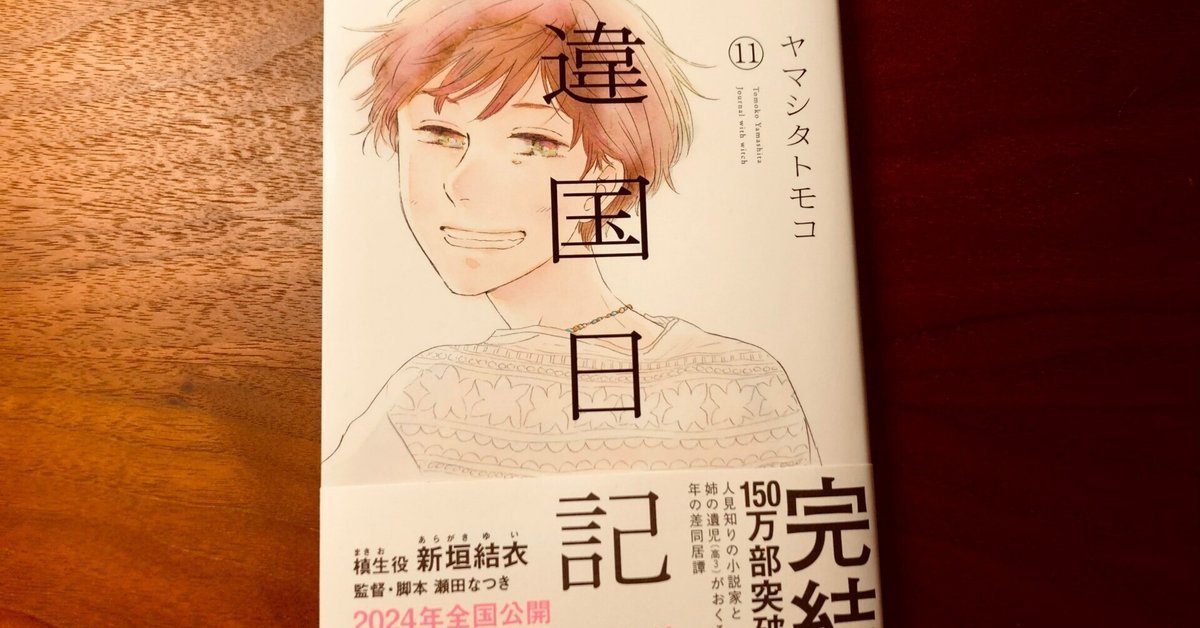

『違国日記』の完結によせて②-未来を生きる彼女たちへ-

※上の続きです。

※以下、最終回までのネタバレを含みます。

フィクションの中に生きる現実

ヤマシタトモコ氏は過去にインタビューで「ポリコレがものをつまらなくすることは絶対にありません」と述べている。実際、『違国日記』には、アロマンティックやノンバイナリーと思われる様々なセクシュアリティの人たちがごくごく自然に登場する。

さらにでは現実に起こっている問題がいくつか扱われており、当事者として2人の少女が描かれている。2人のエピソードは6~8巻に集中しており、たとえフィクションの形式をとっていても、現実にある問題への解像度の高さが凄まじい。

女性への差別と男性への抑圧

2人のうちひとりは朝の同級生、森本千世(もりもとちよ)である。主席で入学した千世は医学部を目指しており、朝の学年きっての秀才。しかし1年生の終わりごろ、医学部不正入試のニュースを見て心が折れ、登校しなくなる。

こんなの許せない 入学試験は絶対に公正でなきゃいけないものなのに なにこれ!? あたし… あたしも どんなにいい点取っても女だって理由で不合格にされんの!? はあ!?

こんなの人間扱いされてないってことじゃん

なんで誰も今まで正してこなかったの 絶対に許せない

ニュースを見た瞬間、千世は強く憤る。努力はきっと報われると信じて必死に勉強してきたのに、女性であることで、本人にはどうしようもできない生まれ持っての属性で、理不尽な目に合う。差別される。誇張でも何でもない。そう、人間扱いされていないのだ。何度読んでも胸が強く締め付けられる場面である。

憤る千世を見て、クラスメイトの男子生徒は「なにあれ キレてる こえっ」と冷笑する。彼には千世が言う「人間扱いされてない」の意味は決してわからないのだろう。男と女で見ている世界がまるで違う。そう気付かされる残酷で秀逸な描写だと思う。

この騒動からしばらくして、久々に登校した千世を朝は自分が歌うストリートライブに誘う。そして半年ほどたって、朝は当時を振り返った千世から「それで何か変わるのかよと思ってさ」「でも無駄ではなかったよ」と言われる。

あの頃 わたしにはまだ 絶対に許せないものも 絶望の色やかたちも ちっともわからず しかしそれでも わたしは愚かにも 自分の小さな行動がきっと 世界を変えうると信じていた

誰のために何をしたって 人の心も行動も決して 動かせるものではないと 思っておくといい ほとんどの行動は実を結ばない まして感謝も見返りもない (中略) でも そうわかっていてなおすることが 尊いんだとも思うよ

上記の槙生のセリフは、朝と千世の間に起こった出来事を端的に表しているものだが、名言であふれている『違国日記』の中で、わたしが最も好きな一節だ。

一方で千世の件を知った槙生は「…関係はあるでしょ/わたしたち全員の問題…」と朝に告げる。「わたしたち」はおそらくこの社会全体を指していて、その一員である以上、結果的に差別に加担してしまっていることを示唆している。

注目すべきは、この話が収録されている7巻には、槙生の元恋人笠町くんこと笠町信吾(かさまちしんご)が「男社会の洗礼」から降りた際の告白も載っていることである。

さっき仰った… 「男社会の洗礼」 おれはそこから降りる もうその土俵には乗らないと決めたら 急にいろんなことが楽になった より危ないことをしたやつが勝ち より女の子をモノ扱いできるやつが勝ち より楽をしていい目を見たやつが勝ち その連鎖を断ち切らないでチキンレースやって冷笑してる 本当はプレッシャーで死にそうなのに そこしか知らなくて そこから落ちたら終わりだと思って 必死でしがみついてた 他にいくらでも「なっていい自分」はあったし そんなチキンレースで自分の価値を試す 必要なんてなかったのに

笠町は優秀で社会的な地位も高い男性として描かれているのだが、鬱で休職した過去があり、男性社会から距離を置いている人物でもある。

上記のインタビューによると「キャラクターたちの中で笠町は読者に好きになってもらおう、ときめいてもらおうという役割をもっとも担うところの人」とのことで、実際わたしの周りで『違国日記』を愛読する女友達の中には「笠町くんが好き」という人が多いような気がする。これは彼が「男社会の洗礼」から降りているだけではなく、自分の弱さを認めることができて、きちんと向き合える男性だからなのだろう。笠町の魅力は周囲を抑圧する既存の男らしさではなく、他者を尊重できる繊細な感性なのだと思う。笠町との関係に悩む槙生に、自分から新しい関係を提案できるだけで、もしかしたらすごく「いいやつ」なのかもしれない。(ちなみにわたしの理想の男性像は『ファンタスティック・ビースト』シリーズの主人公ニュート・スキャマンダーなのだが、ニュートには笠町と塔野両方の要素を取り込んだような謎のハイブリッド感がある。)

千世の医学部不正入試問題と笠町が語る「男社会の洗礼」を作者は明らかに意図して同時に描いている。女性への差別と男性への抑圧が表裏一体であることがとてもよく示唆されている。

そもそもフィクションでこの2つをセットで描くことは国内外を問わずよくあって、作中で槙生が朝に勧める映画『マッドマックス 怒りのデスロード』でもなされている。作者も好きだと公言している映画なので、もしかしたら意識しているのかもしれない。

一番大きな約束ができる世界を

もう1人、現実に起こっている問題の当事者として登場するのが朝の親友楢えみり(ならえみり)である。えみりは同性の恋人を持つレズビアンとして登場する。彼女がヘテロセクシュアルではないことは物語の序盤でなんとなく示唆されるのだが、6巻でしょうこという同性の恋人が登場し、レズビアンであることが明言される。

あたしたちってスーパーラッキー(中略)

スーパーラッキー だからさー もしもあたしら別れてもずっと友達でいて助け合おーよ ね

あとはー なにかなー 好きな人と結婚したい ていうかそれだけでいいかも

前者はデート中に手をつなぎながらしょうこがえみりに向けて言うセリフなのだが、初めて読んだとき、眩しいまでの初々しさと強いシスターフッドにわたしはすごく泣いてしまった。

えみりとしょうこはとにかく幸せなカップルとして描かれている。どこにでもいるような、初々しく恋する10代の少女で、「大学生になったら」と2人が妄想し、いくつも約束して笑い合うシーンはなんとも微笑ましい。8巻のカバーをめくると2人のLINEのやりとりらしきものが載っていて、それもすごくかわいい。

一方で2人、とくにえみりは、自分たちの恋愛に多くの困難が伴うこともよくわかっている。

えみりは朝に自分のセクシュアリティと恋人の存在をカミングアウトするのだが、朝のアンコンシャスバイアスをまともに浴びて戸惑ってしまう。一方の朝は、出会ってきた他者の葛藤と両親を亡くした自分自身がどう扱われてきたかの経験を振り返り、アンコンシャスバイアスを脱却する。ここが漫画表現として本当に秀逸で、作中きっての名場面だと思っている。

また、現在の日本社会ではえみりとしょうこは結婚できない。ヘテロカップルであれば当たり前に享受できる権利が2人にはない。「好きな人と結婚したい」というのはえみりの切実な願いなのだ。

10巻に収録されている47.5話で、未来を思い描く2人はいくつもの約束をするが、一番したい結婚という約束が2人にはできない。この場面について、作者は「もし現実社会の婚姻制度が変わったら、私は彼女たちの後日譚を書きたい。でも変わらない限りは絶対描きません」と述べている。(以下のインタビュー参照)

この件について、知人の高校生と話をしたことがある。彼女から「2人が結婚できる未来は来るのでしょうか」と尋ねられたとき、わたしはとっさには返答できなかった。高校生の女の子にそんな質問をさせてしまうこと自体が、上の世代を生きる大人としてとても恥ずかしく思えたからだ。槙生がいう「わたしたち全員」の問題、全員の中にはわたし自身も含まれていて、えみりとしょうこが結婚できない社会を許してしまっている。下の世代の若者にそう気づかされた衝撃は大きかった。

未来を生きる彼女たちへ

憎しみを抱いていた姉の遺児である朝について、あれほど「愛せない」と言っていた槙生だが、最終話では彼女なりの方法で朝に「あいしてる」と伝える。「わかり合えない」と一貫して主張してきた槙生の「あいしてる」はすごい威力で、「わかり合えない、それでも…」ともがきながら朝との関係を構築してきた槙生の姿勢には尊さを感じずにはいられない。保護者として、大人として、槙生がそのような結論を出せて本当に良かったと思う。

槙生の朝への「あいしてる」は象徴的だが、笠町も塔野も、作中の大人はそれぞれの方法で下の世代の若者たちに何ができるのかを考え、行動する。そしてそれは「若い人たちが若いときからもっと怒ることができればいいと思うんです。40代になったいまは、若者が怒れる地盤を作りたいという気持ちがすごく強いです。」と述べている作者の気持ちを代弁している。(以下のインタビュー参照。)

何より、物語の終盤で槙生が朝やえみりに伝えるメッセージは、作者のヤマシタトモコ氏が下の世代に伝えたかったものなのだろうと思う。

あたしたちが小さかったら どんな本すすめてくれた!?

…今からでもなんでも すすめてあげる 読ませたい本は山ほどあるし いつからだってなんだって読めるんだから どこへでも どこへでも行けるしなんにでもなれる そう思わされる本を山ほど

夜明けよ

あなたはわたしたちよりもずっと頑丈でどこまでも泳ぐ舟をつくる

わたしはあなたの舟を押して 岸に残る者になろう

わたしはあなたの錨となって海に沈もう

波を切り裂く舳先となろう

あなたがいつかすっかり忘れて構わないものになろう

あなたの見るその黎明は わたしたち 皆が見るのだから

だから夜明けよ

あなたがどうか ただ訪れ ただ新しく

ただいつでも そこにありますように

わたしは日常的に10代の少年少女と関わる仕事に就いているので、どうしても子どもたちの未来を考える機会が多い。そのせいもあってか、これらを読むと、たとえフィクションの中を生きる人物であっても、朝が、千世が、えみりとしょうこが見る黎明が美しく希望にあふれていてほしいと強く願わずにはいられない。そして、それが可能となるかどうかの責任を負うのは、わたしたち大人なのだ。

これから先の未来に多くの幸せがありますように。

わたしが今まで関わってきた下の世代の若者たちにもそう伝えたい。

あなたたちはどこへでも行けるし、なんにでもなれるのだから。

※執筆にあたり以下も参照しました。

引用したインタビューで何度か触れられていますが、槙生ちゃんは「三白眼の不機嫌な女」として誕生したそうです。わたしも三白眼の女なので、おそろいなのがとてもうれしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?