気まぐれ日記2023.10.29

【奥会津の世界】

そろそろ飽きてきた頃かもしれないが、もう少々お付き合い願いたい。

今回は、ドキドキ秋の土器まつり③ということで、『奥会津の縄文 特別企画バックヤードツアー』の体験談。

今回お邪魔したのは、

福島県河沼郡柳津町

「憩いの館 ほっとinあいづ」1階&2階

『やないづ縄文棺 土器とくらしのミュージアム』

約1時間半(実際は約2時間)のガイド付きツアー。

(柳津の虚空蔵さま)

柳津町といえば『赤べこ発祥の地』、町中いたるところで赤べこを目にする。園藏寺境内にある撫牛像が「赤べこ」の由来になっていて、昔から「幸せを運ぶ」と伝えられている。

ぜひ寄ってみたかったが、今回はタイトなスケジュールなので次回の楽しみにとっておく。

ツアー開始時間ギリギリだったので慌てて駐車場に入ったら、少し通り過ぎて隣の「道の駅 会津柳津」に着いてしまった。

でも施設同士が繋がっていたのでラッキー。

可愛らしい公園もあったし、赤べこのお土産屋さんや足湯などもあり、観光で来るのも楽しそうな場所だと思った。

道の駅Pから隣の縄文館まで橋がかかっている

◼️1階展示場

◼️2階展示室

すごくわかりにくい場所にある階段を上って2階会場へ。

案内の看板は設置されていたが、社員用通路?と疑ってしまうほどひっそりとした場所にあった。

部屋に入ってすぐ「やさしくさわってね」

え?いいの?

勇気がなくて、その場では触れなかった。

ツアー開始まで少しだけ時間があったので、一通り展示物を見てみた。

比較的新しい建物に、整然と土器たちが並んでいた。

ただ見学するだけでも楽しめるが、今日は解説付き。

わくわくしながらその時を待つ。

案内してくれたのは日本考古学協会員の長島先生。

奥会津の縄文文化について深く関わっている方。

柳津町には13カ所の縄文遺跡があるそうで、今回は代表的な【石生前遺跡】を中心に案内してもらった。

一番最初に「番外編」として、柳津町「池ノ尻遺跡」から発掘された『人体像把手付土器』の説明があった。

この土器は、現在奈良で修復中。

12月頃戻ってきて、来春には一般公開できる見通しとのこと。

把手のように顔がついている土器は珍しくはないが、ほとんどの場合1体。

土偶付き土器としては国内最大(直径60㎝)で、左右に2体というのは非常に珍しい。

顔の反対側に足がついている土器もあり、土器全体で体を表し、土器内部が「体内」を表しているという説もある。(下記が足の部分)

調理や祭祀などで使われる土器は、人間の母体と姿を重ねて「産みだす」ことを表現したのかもしれない。

長島先生曰く「この土器の場合は子供と関係していて、両親が見守っているのかもしれませんね」とのこと。

ここで気になるポイントが2つ。

まず1つは、頭だけではなく体ごとくっついていること。珍しくないのかもしれないが、模様とか穴とか…見れば見るほど、どういう意味を込めて作ったのかが非常に気になった。

そしてもう1つは、この頭部。

一緒に見つかった同じような「頭部」を見てみると、頭の上にウズ。

お隣、栃木県にもそっくりなものが。

そしてこの顔、どこかで見たことがあると思ったら、長野県「棚畑遺跡」から見つかった国宝『縄文のビーナス』ではないか。

この時代の人たちは、キツネ目で頭部ぐるぐるが流行っていたのだろうか。

■縄文時代前期末

石生前遺跡ができる前に何が起こったか。

会津盆地の南西にある金山町。

今から約5,400年前、小型カルデラ火山噴火が起きた。

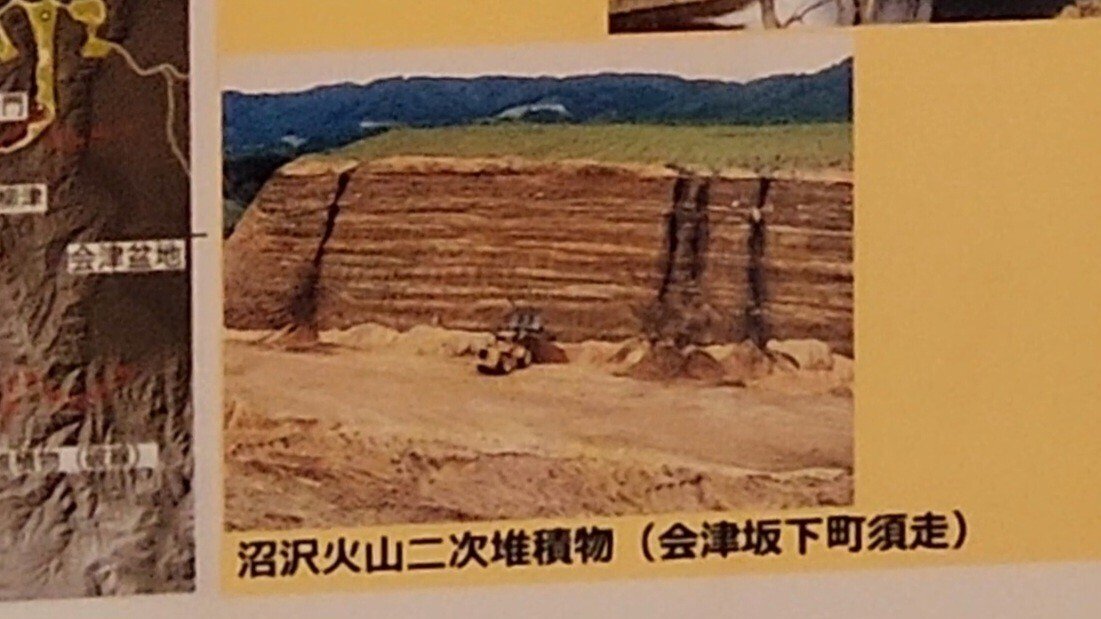

下の写真は「沼沢火山」の噴火によりできた地層。

この場所は下から上まで、すべて堆積物とのこと。

中央に写る重機と比べると、火砕流や灰などがどれだけ大量に積もったのかがわかる。

前回、白河市に姶良カルデラの地層があると伝えたが、約2.9万年前の姶良カルデラの爆発指数は『7~8』。

鹿児島から火山灰が届くのも納得だ。

■仕方なく発掘した遺跡たち

石生前遺跡は、農道を通す際に見つかった遺跡。

見つかってしまった、とも言える。

下の地図を見て欲しい。

奥会津の遺跡分布図なのだが、ほとんどが道路沿い。

今は研究の為の発掘はしておらず、道路を作る際にどうしても避けることができない所を発掘しているそう。

はっきり名言しなかったが、見て見ぬふり…ということも多くあるようだ。

ということは、見つかっていないだけで日本全国どこにでも遺跡は眠っているし夢もつまっているということになる。

火山堆積物の下となれば尚更だ。

これから紹介するが、この展示場にある大量の遺物は幅10mの狭い範囲から発掘したものになる。

もっと調べればすごいものが出てきそうなのに、と思ったが確かにこの狭さでこの量ではキリがないのだろう。

◼️特徴1

・土器作りの過程が残っている

・大型のものが多い(技術が高い)

■特徴2

・新潟、北陸、長野、関東系統の土器がある

・それぞれの特徴をミックスした独自のデザインがある

・まさに「文化の交差点」

■縄文中期前半から後半にかけての道具

沼沢火山でできた軽石はビーズのように細かく加工してあったが、下のような硬い石を上手に使って加工したと思われる。

■その他

周囲に並べられていた大量の土器片。

■いよいよバックヤードへ

一通り一般展示物の解説をいただいたあとは、メインのバックヤードツアー。

ここはガラス張りでいつでも見られる状態にはなっているが、今回は特別中に入らせてもらう。

注意事項として、土器を倒さないよう手荷物は置いて入る。それだけ。

写真、動画の撮影は自由。いつでも質問可能。

棚の中は、ABC…と古い年代順に並べられている。

赤いシールが貼ってあるのは、福島県の重要文化財として認定されているもので、ここには61点ある。

面白いのは時代とともにシンプルな形から複雑な火焔系になり、またシンプルになっていくところ。

どの時代にも流行り廃りがあったのだろう。

「流行り」といっても縄文中期だけで1,000年間。

技術や考え方が変わっても不思議ではない。

浅鉢は丁寧につくられたものが多いらしい

で、結局なんだった?

作るのも運ぶのも大変だっただろう…

乾きすぎても付けられない

この形を作るのはさぞかし難しかっただろう

上半分が火焔型、下はシンプルな沈線文・竹管文を施した『大木式土器』と呼ばれるもので、福島から秋田にかけて分布する東北地方の代表的な土器。

果たして何を表したものなのか…

この辺になってくると、土器の形状もシンプルになりだいぶ落ち着いてくる。

機能性重視になってきたのだろうか。

土器づくりの技術が高まったことで、薄くても丈夫に作れるようになった。持ち運ぶのも便利だし、煮炊きをする際熱伝導も良くなるので進化と呼べるだろう。

ちなみに、復元された土器は特殊な液体に浸して強化させている。

ドキドキタイム第二弾

土器製の「蓋」が多く見つかる時期↓

■石器作り実演

バックヤードツアーのあとは、黒曜石を使った石器作り。

購入した北海道産のもので、高価な質のいい黒曜石を見せてくれたあと、ワンランク下の少し茶色の黒曜石で実演してくれた。

ほら茶色いほうの使うから…いいのが…

お土産に黒曜石をいただいた

いくつか取れたナイフ形の石器。

実際に魚をさばいて見せてくれた。すぅーっと驚くほどスムーズに切れていく。我が家の包丁より切れ味がよさそうだ。

黒曜石の需要が高かったのも無理はない。

展示場の一角。先生のデスクのとなりに広げられた土器。時間があるときに、組み合わさるものを探しているらしい。

パズル好きにはたまらない作業。

以上でバックヤードツアー終了。

狭い展示場だったのですぐに終わるかと思ったが、見ごたえ充分でまだまだ時間が欲しかった。

2時間があっという間。

この後、福島市のイベントに行くので今回はここまで。

ツアーの参加者には特別プレゼントが用意されていた。

今回の『奥会津文化施設間連携企画展』を記念して作られた記念誌。

長島先生も執筆されている。

来春、土偶型把手付土器が戻ってきたら、また来てみよう。

その時もぜひイベントを開催してほしい。