気まぐれ日記2023.10.27

【地元再発見】

白河市にある「まほろん」

竪穴式住居がある所、というだけの認識。

何度か来たことはあったが、今までふわふわ見ていただけで深く考えていなかったように思う。

(今もけして深いわけではない)

興味を持って行くと、感じ方が全然違うなと実感した。

どこにでもある資料館かと思っていたが、正式名称は『福島県文化財センター白河館』。

県内の遺物が集められていて、ものすごくちゃんとした所だった。

~公益財団法人福島県文化振興財団の理念~

「文化の力」で、元気と感動を。

そして、心豊かなふくしまを。

福島県文化財センター白河館

通称【まほろん】

入場料 無料

体験学習…材料費、無料・有料あり

休館日 月曜日ほか

開館時間 9:30~17:00

いつか会津若松市にある福島県立博物館にも行ってみたい。

ちなみに、まほろんは福島県白河市『一里段A遺跡』の場所にある。

福島県の遺跡でどこが一番古いのか調べたところ、ここより古い遺跡が出てこなかった。

白河市ではそんなアピールを全然していないので自信がない。ちゃんと調べられてないので、県内で最古級に古いとでもしておこう。

この場所からは旧石器時代の遺跡が2層にわたって見つかった。

上の層…2万~3万年前

下の層…3万~3万5千年前

この層の間で何があったかお分かりだろうか。

ここにも約3万年前に起きた鹿児島湾『姶良カルデラ噴火』による火山灰が積もっていたのだ。

想像するのは難しいが、遠く東北にまで火山灰が降り注いだのは間違いないようだ。この間、工夫を凝らして住み続けたのか、北方へ避難したのかはわからない。

継続されている遺跡を見ると、逃げたとしてもすぐに戻ったということだろう。

一面灰に覆われて、食物はどうしたのだろう。

ゆるやかな降灰であれば、どうにかなったのだろうか。

これ以上考えてもわからないのでやめる。

ということで、本題に入ろう。

まず最初に受付。

受付といっても、体験学習の希望を聞かれるだけ。

体験学習の内容は定期的に変わるようだ。

*土器の文様ランプシェードづくり:150円

*勾玉づくり:350円

*火おこし挑戦:無料(土日祝限定)

*ぬりえ、ペーパークラフトお持ち帰り:無料

サイトを見て気にはなっていたが『土器の文様ランプシェード』は10月限定企画。

すごく勧めたそうな目。

しかも150円。

やらないわけにはいかないパターン。

急いではいなかったので、ランプシェード作りに申し込んでみた。

もちろん私だけ。

夫は土器にも遺跡にも興味はない。ただ嫌いではないので、すごいな~と思って見ているらしい。

渦巻も書きたいが、縄の模様もつけたい。

欲張って隙間なく模様を入れてみた。

世の中には「はにわ粘土」「素焼き調粘土」なるものが売っているらしく、100円ショップでも買えるそうだ。

中に入れるローソク型ランプにはボタン電池が入っていて、ゆらゆらと炎型電球が揺らめいている。

これで雰囲気を味わえる。

が、作ったことに満足して、家ではまだ付けていない。

どこに行った?

体験コーナーと前田遺跡見学のあとは、外にある常設展示場へ。

ここでは縄文時代の家から室町時代の館までが再現されている。

ここで心臓が飛び出るほどの体験をした。

縄文時代の家。

中から何か音がすると思ったら、本物の人が火を焚いていたのだ。

やめてくれ。

よくよく見たら確かに屋根から煙が上がっていた。

茅葺の家だから定期的に燻す必要があるのだろう。

せめて「実演中」とか看板が欲しかった。

それでは写真を撮るのに見栄えが悪いか…

そうか…私が察しなければならなかったか…

室内へ戻ってロビーへ。

ここでは『桑名邸遺跡』が展示されていた。

ロビーに展示するのだからさぞかし珍しく立派なものだろう。

と、とぼけていても、珍しく立派なものに違いない。

桑名邸といえば、今年の7月に行ったばかり。

ここ天栄村には『桑名邸の不動清水』という有名な清水がある。

別名『目薬清水』といい、明治時代には目薬の原水として実際に使われていた(販売されていた)そう。

それを聞いた目の悪い母は、今も通って清水を汲んでいる。

他にも天栄村にはパワースポットで有名な『龍ヶ塚古墳』や、『二岐大滝』などの大自然もあって、私の一大おすすめスポットになっている。

と言っても、大自然の場合熊には要注意。

あと、ここにはある秘密もあるのだが…

真実かどうかはわからない…

それはまた機会があれば。

まだロビーか。

脱線ばかりで進まない。

そろそろ常設展示場に入らなければ。

展示物は大きく分けて3つのコーナーに分けられている。

①~⑥暮らしのうつりかわり

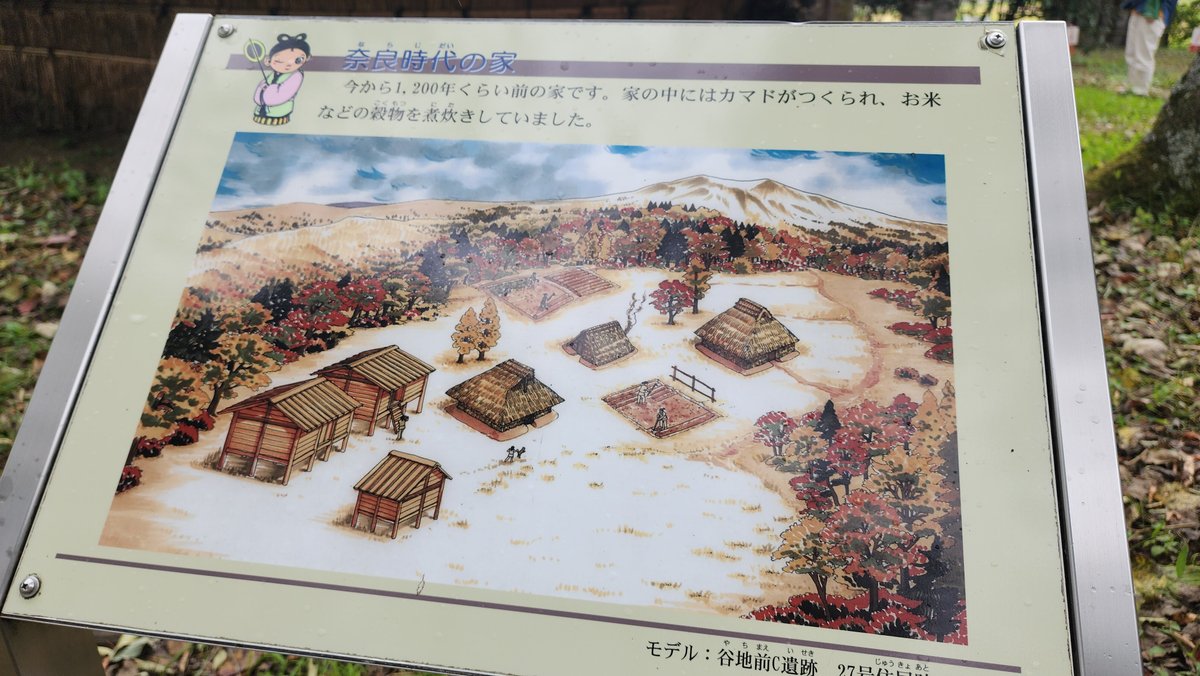

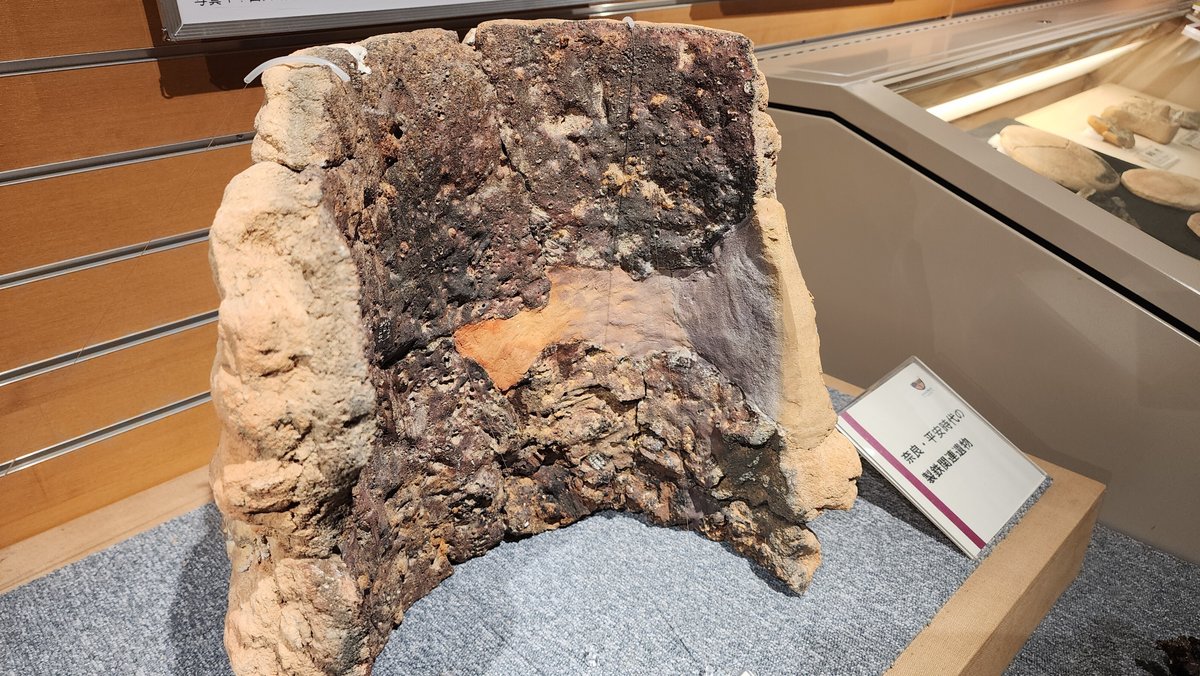

昭和40年代から、江戸時代、鎌倉・室町時代、奈良・平安時代、古墳時代、弥生時代、縄文時代、旧石器時代の8つのブースで当時の食卓を中心とした展示を行っています。

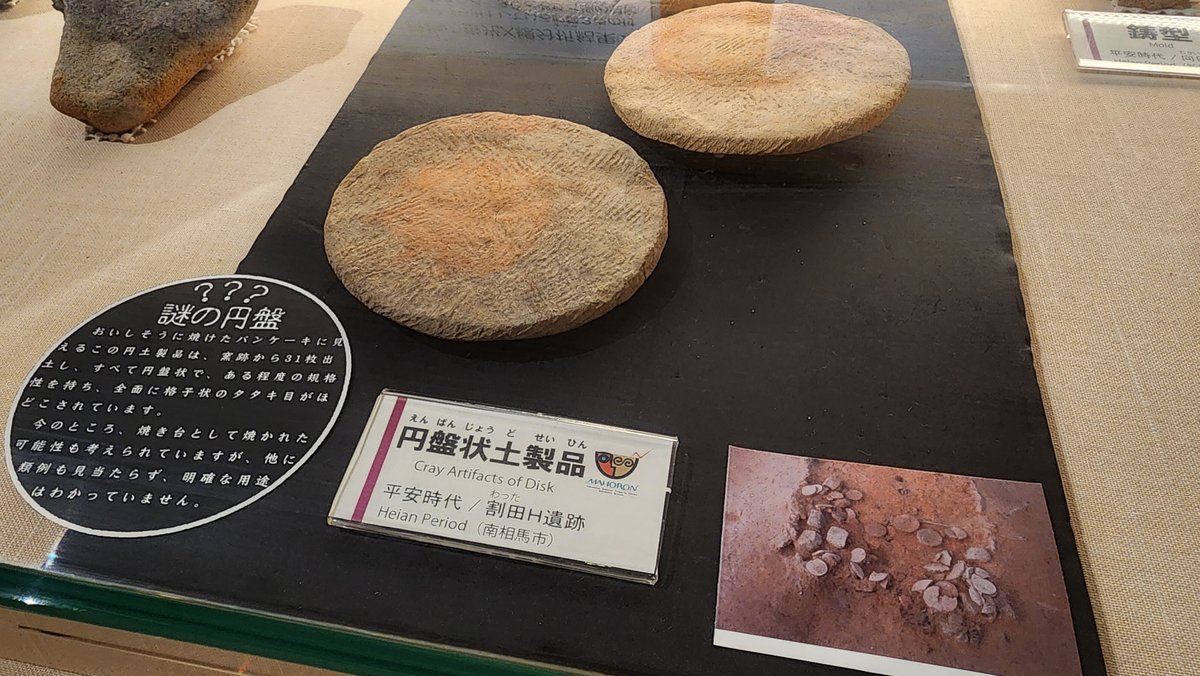

暮らしを支えた道具たち

私たちの祖先が生活をより便利にするために作り出してきたさまざまな道具を、遺跡から出土した遺物とそれをもとに復元された道具を対比させて展示しています。

鉄の道具を作り出した製鉄の様子も復元されています。

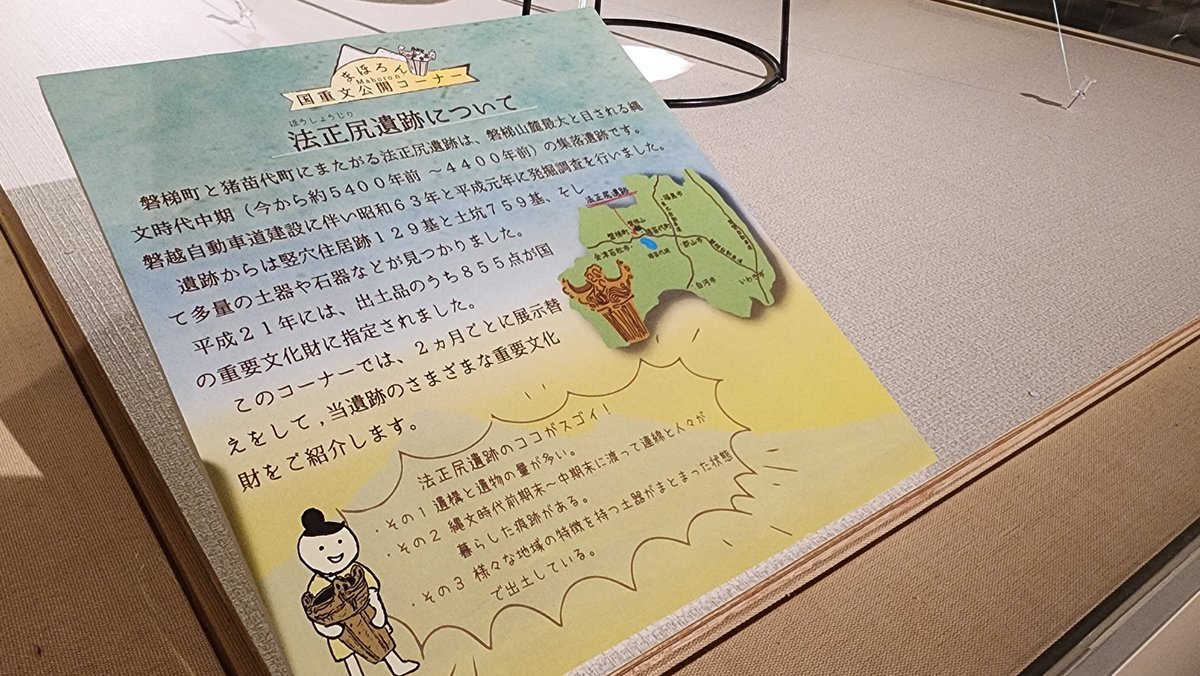

⑦重要文化財展示コーナー

まほろんに保管されている重要文化財をすこしだけ紹介します。

■暮らしのうつりかわり

現代→古代へ。(前半省略)

■暮らしを支えた道具たち

(順不同)

地元(白河市)贔屓で載せてみた

■重要文化財展示コーナー

この法正尻遺跡の竪穴住居が、例の縄文時代の家のモデルになっている。

耶麻郡磐梯町~猪苗代町

完全な形の縄文土器、石鏃をはじめとした大量の石器類、ヒスイ製の大珠などの装飾品類、土偶などの祭祀具がみつかっている。

本件を特徴づけるのは、縄文時代中期をほぼ網羅する土器群である。これらの土器群は、その形態および地域的特徴から「大木式土器群」と呼ばれ、その内容は東北地方南部、特に会津地域を代表するものである。中期前半期では関東地方諸型式と共通するもの、中期後半期では新潟方面に分布する「火焔型土器」と形態的に近似するものがあり、地域間交流の実態に迫ることができる好資料群である。またそれぞれの土器箇体の残存状況が極めて良好である。

石器・石製品では三脚石器が存在し、新潟・山形方面との関連性が強く窺われる。石錘の出土も注目され、猪苗代湖での漁業の様相を考えるうえで貴重な資料である。以上、本件は東北地方南半部の縄文時代中期の様相を示す代表的な一括であるとともに、地域間交流や生業の実態を示す好資料として、その学術的価値は高い。

■ダムに沈んだ「小和瀬遺跡」

■弥生時代後期、土器編年における標式「天王山遺跡」

ここも地元、白河市贔屓で載せておく。

東北地方における弥生時代研究において、学史的にも極めて重要な遺跡であり、弥生時代後期前半における集落の立地や、大量の植物遺物から想定される生業や食生活など、当時の社会構造を考えるうえで重要である。

■会津地方、弥生時代後期の土器

■学生たちの学習、研究発表の場

小学生から高校生、大学生など様々な人たちがで古代日本について研究し、ここで発表している。

私が子供の頃はそんな機会に出会わなかった気がするが、きっと出会っていたとしても興味がなければ勉強することはなかっただろう。

いくつになっても学ぶことはできる。

私の場合、やっとその時が来た。

(そしてすぐに飽きる)

「学ぶ」といっても感心しているだけで、今すぐ何かの役に立つわけでもないが、1つの体験から知識になり知恵になっていくのだと思う。

(忘れなければ、だが)

■一般収蔵庫

ここには現在「57,887箱分」の遺物が収蔵されていて、そのほんの一部を展示しているとのこと。

収蔵庫を覗けるコーナーがあり、ボタンを押すと一時的に電気がつくというエコな施設。

私は何度もボタンを押してみた。

一通り見学して約2時間。

展示場を兼ねた収蔵庫という感じなので、ゆっくり見てもさほど時間はかからなかった。

体験学習のスタンプカードを作ってしまったし、また新しい展示物になったら行ってみようと思う。

<おまけ>

ドキドキ秋の土器まつり②

土偶の日である10月9日は、ドキドキ女子会に参加した。

参加といってもYouTubeのライブ配信を見ていただけ。

昭和27年、福島市から面白い形の土偶が見つかった。

しゃがむ土偶だ。

いま福島市が熱い?

市長を筆頭にぴ~ぐ~♡会のメンバーが、福島市の縄文文化を積極的に広めている。

白河市民としては、この熱量が羨ましい。

今年は菊池桃子さんをお迎えしてのトークショー。

菊池桃子さんといえば縄文好き。

福島市出身、作曲家の古関裕而氏をモデルにした朝ドラ『エール』で主人公の母親役を務めたという縁もある。

この時のアーカイブは残っていないので、ぴ~ぐ~♡会のサイト(福島市役所)を貼っておく。

しゃがむ土偶辞典

(PDF:8,672KB)

次回、ドキドキ秋の土器まつり③

※次で土器はいったん落ち着く予定なので安心してほしい。