新カード解説③(デュエプレ17弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

17弾の新カードの考察第3弾です。

第2弾はこちら。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

葬爪人形ザビ・カペラ

事前評価:6

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

エイリアン版の「ボーン・アミーゴ」といった性能です。

墓地に有用なカードを落としながら場に残るのは、この後紹介する「天下統一シャチホコ・カイザー」を意識したデザインなのでしょう。

進化元にするのはもちろん、自壊によってあちらの効果を誘発することもできます。

自壊は「パンドラ城」とも相性がよく、マナカーブも繋げることが可能です。

墓地に狙ったカードを落とせる上に、自身も蘇生対象でブロッカーを持つことから「ザビ・ヒドラ」とも相性が良く、細かな設計の行き届いたカードだなと感じさせられます。

肥やせるのが1枚なために物足りなさはありますが、『MRC』でも採用を考えられるカードです。

エイリアンを持っていることから「ガガ・アルカディアス」への対策となり、ボトム固定を「ランブル」の覚醒に使うこともできます。

デスパペットはもう少し先(デュエプレ20弾くらい?)でテーマ強化がされるので、そちらでも使えるといいですね。

総じて地味ながらも、悪くない性能を持ったカードです。

戦略のD・Hアツト

事前評価:8

FT:俺を入れるといいデッキがデッキるよ♪――戦略のD・H アツト

紙からの変更点はありません。

このカードの同型再販はいくつか存在するのですが、このカードのみドローが任意になっている明確な強みがあります。

デュエプレでは強制になるものだとばかり思っていたので、挙動をイメージしても任意のままであることが不思議に感じられます。

やはり、最近のデュエプレは紙の使用感に近づけようという意図が垣間見えます。

使用感は「エマージェンシー・タイフーン」のクリーチャー版といったところですが、捨てる枚数も違ってトリガーを持たなかったりと、多分に異なるところがあります。

同じ効果を持つものとしては、強制ですが「フェイト・カーペンター」が存在しました。

「アツト」はこれよりもコストが低く、多色である点もメリットに働くことが多いです。

汎用カードとしては、今後の墓地肥やしの基本となっていくと考えられます。

その性能は2コストの手札入れ替え兼墓地肥やし役としては最高峰であり、現代の紙でも使用されるほどです。

このカードが優れているのは、クリーチャーゆえに墓地肥やしを行うデッキに無駄がなく(たいてい墓地に必要とされるのはクリーチャー)、かつ2000と標準なパワーを持っている点にあります。

主に『速攻』などに対して2000は警戒力が高く、コンボの準備をしながら時間を稼ぐことが可能です。

逆に墓地進化を多数採用したデッキに入れる『墓地進化速攻』でも、有用な手札入れ替え兼肥やし役として活躍してくれるでしょう。

色の同じ「スタート・ダッシュ・リバイバー」とは相性がよく、「メルゲ」の登場で形になっていた『青黒墓地進化速攻』を確実に強化してくれます。

この後紹介する「湧水の光陣」のような蘇生カードを用いれば、相手ターン中にマッドネスを起動させたりといった使い方も可能です。

総じて優秀なカードとして、今後長期的に認知されていくと考えられます。

余談ですが、過去の「DJショー」同様に、かつてデュエル・マスターズのイベントキャラとして活躍した東谷篤門さんがモデルとなっています。

ご本人もツイートをされていましたが、今は…野菜ソムリエ??

注目👍👍👍 https://t.co/jW3jwNGsdA

— 【東谷 篤門 ひがしたに あつと】デュエルヒーローアツト 🍭野菜くん🥗 (@atsuto_yasai) November 17, 2022

情熱のD・Hユウ

事前評価:3

紙からの変更点はありません。

「ショー」や「アツト」とは打って変わってシンプルな性能をしたカードです。

前弾で「タイガ」が既に登場しているところでこのカードの強みはパワーのみとなります。(種族もヒューマノイドが被っている上にヒーローが何の役にも立たない)

パワーラインが未だ重要とはいえ、さすがにコストに勝るものはありません。

「タイガ」の2000でも十分「ローズ・キャッスル」を避けたりできるため、こちらが優先されることは少ないでしょう。

『赤緑速攻』での採用を考えても、同じ3コストのSA枠は「キリンソーヤ」や「ライラ・アイニー」で足りており、やはり多色がネックとなって率先した採用はないと考えられます。

SAの3000ということ自体は悪くないものなので、限定構築戦などでは用途があるかもしれません。

余談ですが、こちらも先ほどの「アツト」同様にイベントシーンで活躍した岡村優さんをモデルとしたカードです。

性能差には目を瞑りましょう…

湧水の光陣

事前評価:7

FT:アンノウン達の野望を阻止したハンター5戦士とガロウズ達は和平の宴が行われるパンドラ城に集結した。

紙からの変更点はありません。

FTには、②の「オーケストラ」で書いたパンドラ・スペースでの最後の享楽の時が描かれています。

友好色のクリーチャーが場にいると効果が強化されるカードとしては、先行して「光陰のリバイバー・スパイラル」が登場していました。

他サイクルのカードが出てくるか気になります。

効果は通常で3コスト以下、条件を満たせば5コスト以下を蘇生と、縛りはコストのみなので潰しのきくものです。

進化も選ぶことができるので、②で紹介した「オーケストラ」や、この後紹介する「天下統一シャチホコ・カイザー」は積極的にこれによる踏み倒しを狙っていきたいところです。

先ほどの「アツト」とは好相性で、墓地に出したいカードを落としながら条件を満たすことができ、進化元として扱うこともできます。

必要なコストも計6と安く済むため、これらを環境入りさせる潜在性を感じさせてくれる1枚です。

もちろん進化でなくとも出すことはできるので、「オーケストラ」から連想していくならば同じ5色の「パーフェクト・アース」も良い選択肢でしょう。

トリガーから出す場合には奇襲性も抜群です。

昔のデュエル・マスターズのルールでは、複数枚シールドをブレイクされた時に1枚ずつチェックしてトリガーを使っていくというルールだったので、Wブレイクの1枚目で「湧水」をトリガーして「アース」を出すことで2枚目のブレイクがトリガー化するということもできました。

デュエプレ含めて現在はまとめてブレイクするルールとなったのでちょっと残念ですが、相手の追撃を止めるだけの抑止力にはなるでしょう。

もう少し進むと強力なトリガー能力を持った3コストクリーチャーも出てくるため、その時はさらに使い方を広げられます。

今弾出る「Λ」も5コストですが、過去の「パンダ」も5コストだったように、中速ビートダウンのメインクリーチャーは4,5コストあたりにまとまって多いです。

そうしたデッキはカウンター要素として白を加える場合も多いので、このカードも採用候補として常に考えることができるでしょう。

進化元を複数体用意するためにコストは低くなりがちな進化Vなどもサポートとして使えます。

コスト参照がインフレに強いということもあって、いつでも活躍の可能性を考えられるカードです。

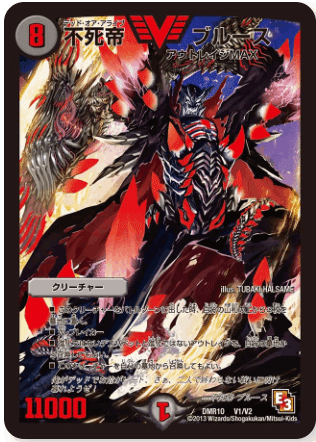

天下統一シャチホコ・カイザー 激沸騰!オンセン・ガロウズ 激相撲!ツッパリキシ 激天下!シャチホコ・カイザー

事前評価:天下統一→8.5 オンセン→8 ツッパリキシ→7 激天下→9

(4枚並べたこの見出しのバカさ加減ヤバくないか…)

紙からの変更点は以下。

天下統一…エイリアンが進化元に加わり、出せるサイキックが光・火・闇から全文明対象に変わった

激天下…蘇生が強制から任意に変わった

「天下統一」は自身を含む自軍全体に耐性を付与する効果です。

最低限自身が破壊されても7コスト以下を出せるので、1回でも他クリーチャーを破壊しておけると、進化獣にしても十分なくらいのアドバンテージを稼ぐことができます。

もちろん考えたいのは自壊効果持ちとの併用で、cipで自壊する「ファル・ピエロ」や「特攻ジェニー」、前ターンに出しておけばラグなしで攻撃時に自壊する「ザビ・カペラ」などと併用したいところです。

7コストサイキックは5コストホールから出せるカードなので、1回ごとに5コスト分のアドバンテージを取っていくと考えれば凄まじい潜在性を持つと言えるでしょう。

「パンドラ城」と併せることで、エイリアンの1回の自壊ごとに計12コスト分のサイキックを踏み倒すことも可能です。

肝心の出し方としては、先ほどの「湧水の光陣」と「アツト」の組み合わせがデザインされており、紙でも『湧水シャチホコ』というデッキタイプが確立していました。

他に早期に出すカードとしては「ルピア・ラピア」も相性が良いです。

また、今回エイリアンが進化元に加わったので、『デイガイリアン』は明確に『ドロマーエイリアン』と差別化できる点となってきます。

3体リンクのカードがPS覚醒リンクを手に入れたことでこのカードも相対的に有用性が増し、想像以上の強さを持つかもしれません。

一応気になる点を挙げると、デイガカラーというリソースに乏しいピーキーな3色が確定することがあります。

とはいえデュエプレのマナシステムでは有効に働くことも多く、同じカラーからイメージされる「サードニクス」並みに奇天烈な動きを可能とするデッキとなるかもしれません。

出せるサイキックがエイリアン限定で狭く感じる部分は少々ありますが、それもPSリンクが補っていると言えます。

願わくば単体で有用かつ個性的な名前をしたこれらのサイキックも登場してほしいですが…

「オンセン・ガロウズ」は非常に珍しい効果をしていますが、早い話が火と水のクリーチャーのcipを2回使えるという効果です。

紙だと「フォース・アゲイン」というカードが先にあったのでわかりやすかったのですが、デュエプレでは実装されなかったのでこの手のトリッキーカードとしては初となります。

強力なcip持ちを2回使うだけでもシンプルに強く、「G・ホーガン」などは一気にゲームの流れを変えるほどのアドバンテージとなり得ます。

最新のカードでは「カモン・ピッピー」がかなりの相性で、これ1枚で「リュウセイドラゴン」の完成にこぎつけられます。

もちろんトリガーで出したクリーチャーも出し入れされるので、「サーファー」などが2面止められて間接的な防御にも使えるでしょう。

離れた時効果持ちとの組み合わせは抜群で、こちらも「パンドラ城」とはかなりの相性となってきます。

対象となるカードとしては「セブ・アルゴル」がベストで、これ1枚から5コスト以下のサイキックを3体も展開することが可能です。

他には「ケロディ・フロッグ」で3面処理を行ったり、「ドスコイ・イチバンボシ」で3打点を追加したりと、悪用のしようは多分にあります。

場に残すリスクの高い、相手に圧をかけられるカードです。

「ツッパリキシ」は自軍全体へパンプアップを施します。

地味に見えますが、ここまでデュエプレをやってきた人ならばパンプアップがバカにならないことは肌感覚で理解していることでしょう。

この弾が多色プッシュなこともあり、2色、3色のカードが多数登場することから、バカにならない強さを持ちえます。

このカードも自身に効果は及ばないものの3色を持ち、「オーケストラ」などの進化元として有力です。

フレイム・コマンドを種族に持っているので、地味に5コストサイキックの「ドラヴィタ」の覚醒条件に使える数少ないカードとしても意義があります。

「激天下」は見てわかる優秀な効果を持ったサイキックです。

素直に考えても「ジャスミン」等の3コスト以下のクリーチャーを使い回せますが、「天下統一」と揃うことで毎ターンはじめに7コストサイキックを出す爆発的なシナジーを発揮します。

これはデザインされたものなのでさほど触れませんが、もう一つ紹介しておきたいのは「特攻ジェニー」と「ガンヴィート」と「ストームG」の組み合わせ。

相手の手札がターンドローの1枚だけの場合、「ガンヴィート」の覚醒条件が相手に手札キープの圧をかけますが、そうすると「激天下」が「特攻ジェニー」を出してハンデスします。

かといって手札を放棄すると「ガンヴィート」が覚醒して13コストになり、「激天下」と併せて20コスト=「ストームG」の条件となって、そのまま自分のターンを迎えた時に覚醒までいくのです。

いずれも汎用的なカードの組み合わせから成り立つロック状態のため、今後のコントロールデッキでは意識されていくかもしれません。

また、地味なところでは身代わり能力を持つクリーチャーとも相性が良く、真っ先に除去したい「激天下」を延々と守り続ける動きもできます。

進化クリーチャーも対象になるため、このカードを容易に出すことができる『青黒リーフ超次元』などでは、墓地に落ちた「リーフ」の蘇生を狙うことも可能と、八面六臂の扱いが可能です。

紙では能力が強制なためにそれが悪く作用することもありましたが、なぜか任意となったことでその心配もありません。

3色持ちであることから呼び出せるカードも多く、今後3コスト以下の役割が大きいデッキでは常に採用候補となってくる強さを持ったカードです。

絶対絶命 ガロウズ・ゴクドラゴン

事前評価:8

FT:絶対絶命!最凶最悪!!地獄のドラゴンが今、咆哮する!!!

紙からの変更点はありません。

この効果、絶対絶命という名前にぴったりだと思いませんか。

複雑なカードでこんなにも名が体を表すカードはそうそうないと思います。

初めて見た時の衝撃はすごかったです。

リンクには7コスト2体と5コスト1体を要するためにハードルは高いですが、場に出れば1回攻撃するだけでトリガーを何枚踏もうとこのカードがぐちゃぐちゃにされようと、2ターン後には勝利する状態を作れます。

「オーバースキル」などのカードと組み合わせれば即座の勝利も可能です。

「デビルドラゴン」のようなトリガーケアをもある意味で凌駕する性能でしょう。

あまりに極端な効果なので触れることも少ないのですが、一応気に掛けるべきは山札リセットの「N・ワールド」と、墓地を利用して真価を発揮し、山札の回復までできる「MRC」です。

盾自体は普通に割っているので、もしトリガーで除去を食らった後にこれらを建てられてしまうと痛手となってしまう点は注意でしょう。

難点だったリンクの難しさはPSリンクによって緩和されるので、思った以上にあっさり揃うということがあるかもしれません。

ちなみに、四字熟語の正しい表記は絶”体”絶命です。

一見誤字っぽくも見えてしまいますが、これはLOによって絶対に命を絶やすという硬い意志の見える名称なのかもしれません。

アクア・アドバイザー

事前評価:5

紙からの変更点は、S・バックというシールドを手札に加えた時にそれを捨てれば場に出せた効果がデュエプレ仕様に変更された点と、ドローが強制になった点です。

この踏み倒し能力は「オチャッピィ」が持っていたものでしたが、まさか2枚目がブラック・ボックス・パックというジョークエキスパンションに収録されたこのカードとは。

このS・バックという能力はアドバンテージ損失が大きいものの、相手の意表を突く性質がかなりの個性となっていただけにもっと登場してもらいたいものです。

ちなみに転生編(17弾頃)の能力のため、現在E1(40弾頃)のカードが出ている時だと考えるとだいぶ古いキーワード能力です。

能力の性質としてはカウンタータイプのものであったため、妨害ができたりその後の自分の動きをより強くできるものが評価されていました。

「オチャッピィ」は

・マナを伸ばすことで相手の攻めに追いつく

・実質的なトリガー獣として打点に役立つ

・墓地さえあれば手打ちでもコスト相応の働きができる

・種族が優秀

といったメリットから強力でした。

ただ、逆に言えばこれくらい長所を持たなければ使用に難しい特質を持った能力だとも言えます。

この「アクア・アドバイザー」の能力はドローで、相手の攻めに対するカウンターとしての機能は期待できません。(責められている時に手札が増えても選択肢が増える可能性がある程度)

盾1枚とこのカードが手札から減って2枚引いているので、実は手札の総数は変わらなかったりもします。

「オチャッピィ」の持つ長所を鑑みるなら、打点と種族を活用する必要があるでしょう。

採用候補にできそうなのは前者であれば『ハンター』で、攻めに特化して守りが薄くなりがちなデッキで相手の刻みに対する打点として出すことができます。

手札入れ替えを活用するなら「ミラクル・リ・ボーン」や、そこから派生して「ゼロ・ロマノフ」との併用を考えられるでしょう。

種族ではリキッド・ピープルを持つことから、やはり「ツヴァイ」が組み合わせの候補になってきます。

このあと紹介するカードと組み合わせることで3ターン目に2体を並べられて手札交換もできるため、かみ合いはなかなかに良いです。

こちらで使う場合にはハンターを持つリキッド・ピープルがどれくらい出てくるかにもかかってくるでしょう。

リキッド・ピープルの提督なんて一時期は絶対出せないと考えられましたが、「ツヴァイ」も規制が入った今、ハンターの基軸を取り込むことでありなのかもしれませんね。

アクア・スーパーエメラル

事前評価:8

FT:アクア・タクティクス ニ段階防御、準備完了!――アクア・スーパーエメラル

紙からの変更点はありません。

「エメラル」という殿堂入りカードがスーパーカード化したものです。

デュエプレでは実装されていないので誰それ感もあるかもしれませんが、古のカードのため記憶にあるというかつての少年もいることでしょう。

わずか2コストでシールドへ仕込みを行えるのは強力で、様々なデッキで使用されて2022年現在も殿堂入りしているカードです。

スーパーカードは基本的に基になったカードの完全上位互換ですが、これに関しては調整版となっています。

とはいえ、3コストでもシールド交換を行える性能は強力で、何よりデュエプレにおいては貴重です。

利用方法をざっと列挙してみましょう。

・トリガーを仕込む

→殴り合いにおける「スパーク」や「スクラッパー」の仕込みは言うまでもなく強力です

もちろん「ヒャックメー」の仕込みにも

・手札交換として使う

→手札のトリガー(手札に持ちたくないカード)を逃がしつつ、良質なカードに替えることを狙えます

ブラフとしての役割を持つことも可能です

・疑似S・バックの起動要因として使う

→「オチャッピィ」「アクア・アドバイザー」共に好相性です

・盾埋めされたカードを拾う

→盾に触れられるカードは希少で、キーパーツの盾落ち回避や「ガード・ホール」で埋められたカードの回収などに役立ちます

このように使い道が多い効果なのに加えて、ブロッカーを持ち攻撃も可能です。

コスト論的に考えれば攻撃できないのが普通なのですが、これもスーパーカード故ですかね。

本来は極神編(25弾)のカードですが、今になっての登場は「ツヴァイ」に規制が入ったからこそかもしれません。

それでも相性は抜群なので、「アクア・アドバイザー」と併せて『ツヴァイ』復活の一因となることが期待できます。

グッドスタッフとしての強さは十分にあり、攻めにも守りにも使える器用さでビートからコントロールまで広く検討できるカードでしょう。

闘魂!紫電・ドラゴン

事前評価:4

紙からの変更点はありません。

「ボルバルザーク・紫電・ドラゴン」がハンター化したカードであり、それに伴ってサムライ流ジェネレートがハンティングに変更されています。

あちらがデュエプレでの実装に際して能力に上方修正を受けたので、紙のままの性能のこちらはかわいそうに見えます。

レアリティも紙のRからさらに引き下げられる形になりました。

かわいそう…。

あちらと差別化をするのであれば、やはりハンターという種族が注目点になります。

「ギャラクシーファルコン」や「ゴーオン・ピッピー」によるSA化や、「ミラクル・リ・ボーン」の対象範囲上限である点を活かしたいところです。

この後紹介する「ドラゴンフレンド・カチュア」から出せる4点役として重宝することもあるかもしれません。

決して攻撃性能の低いカードではないのですが、このあたりのスペックだと物足りないと感じざるを得ないのはデュエプレが進んできたところだと感じます。

クイックピックでは悪くなさそう、というのはやめておきましょう。

ガイアール・ゼロ

事前評価:5

FT:ハンターであるガイアールと、エイリアンであるガロウズ。両者には死闘を通じて、立場を超えた友情が芽生えていた。

紙からの変更点はありません。

超次元ゾーンの構成にもよりますが、攻撃を通せばたいてい2体の展開が可能で、相手依存なものの高い展開力を持ちます。

相性が良いカードの筆頭は「ヤヌス」です。

このカード自身がSAを持たない攻撃トリガーでラグがあるのを、先に「ヤヌス」を出しておけば解消できます。

また、効果で「ヤヌス」+火のサイキックを出すことで即時にSA2体を作ることも可能です。

感覚としては「爆竜NEX」のように使うこともできるでしょう。

単体では微妙なところが目立ちますが、うまく扱えた時の爆発力には悪くないものがあります。

こうした”決まれば強い”的なカードが増えてきたのもインフレを感じるところです。

魔光大帝ネロ・グリフィス・ルドルフ

事前評価:8

FT:ルドルフとネロ、魔光に伝わる二つの名を併せ持つ真の魔光大帝がここに登場した!

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

人気投票1位の待望の新しい「ネロ」です。

名前に新たに加わった”ルドルフ”とは「魔光神」のことを指し、これから出せる「レオパルド」と「ルドヴィカ」がリンクすることで「ルドルフ」になるとされていました。

裏設定であるこの情報を知っている古参へのファンサービス的ネーミングです。

知らない人からの何それ感がたまりません。

性能のメインになる呪文踏み倒しについてみてみましょう。

公式からご丁寧に対象リストが出ていました。

分類してみます。

■腐りやすいカード

・グローリー・ゲート

・バクレツ・ストライク

■盤面干渉できるカード

・チェーン・スパーク

・ストリーム・サークル

・デュアル・ザンジバル

・アルカディア・エッグ

・ロマノフ・ストライク

・ゴッド・ジェノサイダー

・HELL

・ロマノフ・ストライク

■当たり枠

・HELL

・煉獄と魔弾の印

・ベター・トゥモロー

分類してみたところでわかりづらいか…

対象になるカードタイプにまとまりがなく、ランダムで3枚が抽選される点を見ても評価に難しいカードです。

実戦でも常に運が付きまとうものであるため、評価が分かれてくるところでしょう。

とはいえ3枚の選択肢があるならば状況に応じた1枚くらいが出てくる可能性は高く、基本的にナイト・マジックありきで使えることからパフォーマンスは高いです。

19種類のカードの総コストは83なので、ざっくり1枚当たりの平均4.3コストを効果1回毎に踏み倒せる計算になります。

4コストのカードであれば2枚くらいのアドバンテージを期待できるので、効果バリューの指標として見ることはできるでしょう。

ロマン寄りにはなりますが、デッキのクリーチャーを「バベルギヌス」のみ、場に「オロチム」がいる状況で無限に「バベルギヌス」を出して「オロチム」を無限に破壊することができます。

「天下統一」にも共通してくるところですが、効率の良い自壊ギミックと組み合わせたいものです。

採用先を考えた場合には、破壊耐性を持つブロッカーとしてNDの『白騎士ゲート』やADの『天門』などでは採用を検討できます。

ADでは「パーフェクト・ギャラクシー」が離れない効果、「ミルザム」が5枚のアドバンテージ、「エルドラード」が唯一性の高いカウンター効果を持つ点を鑑みると、このカードの枠があるかは怪しい部分もありますが…

もちろん「アルカディア・エッグ」からの踏み倒し対象にはなるので、『ナイト』では引き続き使うことができるでしょう。

プレイヤー視点困ることも多いでしょうが、DCG的な効果が面白いデザインのカードです。

ドラゴンフレンド・カチュア

事前評価:7

FT:私の友達、怒らせると結構怖いよ!――ドラゴンフレンド・カチュア

紙からの変更点は、山を見れる枚数が1枚減った代わりに出せるコストの上限が1上がって8になり、攻撃時も効果を使えるようになった点です。

ラグがなくなった代わりに出せる範囲が限定された「カチュア」といった感じです。

現時点で対象になりそうなのはこのあたり。

8コストまで出せるようになったのは「永遠リュウ」まで出せるようにしたためでしょうが、ターン終了時に破壊されてしまうことから肝心のタップイン効果は活きず、SA付与がメインとなります。

「ドラゴンフレンド・カチュア」の効果が攻撃にも使えることから、それを踏まえての調整なのでしょう。

「ドラゴンフレンド・カチュア」→「エクス」→「永遠リュウ」→「ドラゴンフレンド・カチュア」攻撃時にさらに踏み倒し…といった連撃の流れが意識されていると考えられます。

「ゼロ・ロマノフ」はロマサイギミックとして使えるので、サブプランとして使うことも可能です。

このカード自体「ミラクル・リ・ボーン」の対象となることからも、なかなか面白い形を考えられそうです。

また、墓地に「ドラゴンフレンド・カチュア」を落としておければ、

・「インフェルノ・ゲート」を唱えて「ドラゴンフレンド・カチュア」を出す

・効果で山から「ゼロ・ロマノフ」を出す

・「ゼロ・ロマノフ」で「ザビミラ」を落とす

・「ゼロ・ロマノフ」攻撃時に「インフェルノ・ゲート」を唱えて「ザビミラ」を出す

といった新たな『ザビミラカチュア』を考えることも可能です。

現状ではどう扱ってもコンボ的になってしまい、パーツの確保と山札をめくる運が絡むことで難しいカードだと考えられます。

ただし、本家「カチュア」同様に使いようによっては化けうる可能性を持っているカードです。

おわりに

今回紹介したカードにはコンボ寄りのカードが多くありました。

②の「オーケストラ」や「ライデン・ホール」なんかもそうですが、今回は決まると絶大なアドバンテージをもたらすコンボの種が各所にばらまかれているイメージを受けます。

豪快なゲームの楽しみがある一方で、インフレと理不尽性も加速していくので、まったりとしたゲーム展開が好きな私としては危惧するところがあります。

とはいえ、個性的な能力を持ったカードが多く、ビルドする側としても胸が膨らむ思いです。

このあたりで紹介記事も折り返しとなります。

あと2記事分ほどお付き合いいただけると幸いです。

それではまた。