新カード解説③(デュエプレ24弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

24弾の新カードの考察第3弾です。

第2弾についてはこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9~10 環境トップレベルのキーカード。

7~8 優秀。環境でもよく見かけるレベル。

5~6 悪くはない。デッキや環境次第で使われる。

3~4 環境外。地雷枠や限定構築向け。

0~2 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介がメインで、時折背景ストーリーでの活躍を織り交ぜていきます。

それでは以下、本題です。

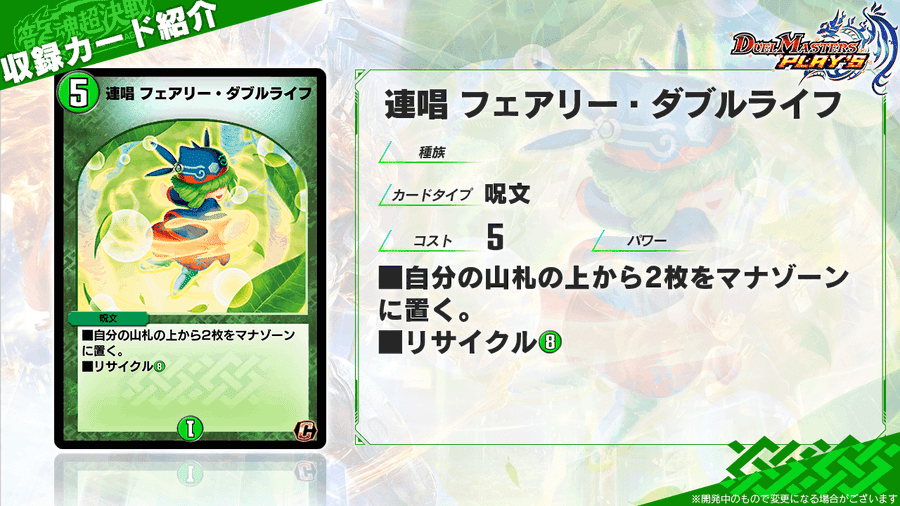

連唱 フェアリー・ダブルライフ

事前評価:5

TCGからの変更点はありません。

新キーワード能力・リサイクルを持ったカードです。

コストパフォーマンスこそ悪いものの、デッキ枠の圧縮として役立ちます。

リサイクル使用時は割高なコストを払って損しているようにも見えますが、カード消費がないため、単純な獲得アドバンテージが+1されることを加味すると実はそれほどでもありません。

この《ダブルライフ》も、実質的に8コスト払って2ブースト+1ドローをしていると考えればほどほどの費用対効果ですね。

多様な戦略を取り入れる必要がある【ハイランダーボルコン】などでは重宝される能力です。

また、墓地から唱えられるという性質上ハンデスに対して耐性があるとも言えます。

比較的わかりやすい便利な能力なのですが、これを持ったカードはあまり多くTCGで作られませんでした。

目立って活躍したカードも特になく、この《ダブルライフ》はその中でもマシだった部類のカードです。

1枚で5→8→11のマナカーブを作ることができ、ビッグマナ系のデッキでは候補とできます。

TCGではポテンシャルこそ当初買われたものの、蓋を開けてみればやはりブーストのみで2ターンを消費してしまうのが重く、ゲームスピードについていけずにあまり使われるカードではありませんでした。

デュエプレではスタン落ちがあり、次で《再誕の聖地》が使えなくなることから、その代役となる可能性はありそうです。

《再誕の聖地》同様に《タイガニトロ》などのハンデスに対して有効な性質もあるので、見かけることもあるかもしれません。

ファンタズム・クラッチ

事前評価:7

FT:つーかまーえたっ!

TCGからの変更点はありません。

《オチャッピィ》《デュアルショック・ドラゴン》などが本来持っていた能力S・バックがようやく実装となりました。

ブレイクされたシールドを犠牲にする代わりに、手札から使えるシールドトリガーのようなカードです。

2枚のカードを使って1枚を使うために手札消費こそ激しいものの、狙って確実に使えることでシールドトリガーの不確実性を補っており、相手ターン中の行動が制限されるデュエマにおいては非常に貴重で優秀な能力となります。

ややこしい点に触れておくと、このS・バックのコストはシールドから直接墓地に行くものの、手札から捨てた扱いとなります。

そのため、捨てるカードは「相手のターン中に~」という書き方のマッドネスに反応し、場に出すことが可能です。

《バイケン》の場合は更にややこしく、S・バックの宣言→《バイケン》が場に出る→《バイケン》のバウンス効果を処理する→S・バックを宣言したカードの効果を処理する、という流れになりますね。

ただし、S・バックの多くは文明指定を持つため、該当文明のマッドネスのみが対象となることは注意しましょう。

その他、副次的な活かし方としては墓地を肥やせる点も何かと生きる場面があります。

墓地進化の種やコンボの仕込み等、コストの部分だけでも様々な運用が考えられる効果です。

本題の《ファンタズム・クラッチ》は、タップされたクリーチャーの破壊を行います。

シールドトリガーとは別軸の受けであることをS・バックの売りとして書きましたが、このカードは攻撃済みのクリーチャーを除去することから受けとして機能しないことがあります。

そのため、2006年の転生編(紙の17弾)での登場以来、特定の環境で対策として使われることがある程度でした。

評価が上がりだしたのが、ちょうど2014年のドラゴンサーガ頃からで、《ガイハート》を装備した《グレンモルト》を確実に止めるカードとして注目され始めます。

ドラゴンサーガの次の革命編環境になると、序盤から高い出力を出すカードが環境を席巻し、その対策として広く使われるようになりました。

今弾の目玉カードとして期待される《モルトNEXT》の対策にも有効であり、図られた実装であることが窺えます。

おぼろげですが、大昔のRのカードということで1000円くらいの値段が普通につくくらいだったと記憶しています。

そのターン中の相手の打点を減らせずとも、「放置したらマズイカードを確実に除去する」「リソースを吐き切った相手の面さえ掃除してしまえば耐えられる」という観点から大出世したカードでした。

採用先として有力な候補が、S・バックを100%狙える【黒単】で、23弾環境での【黒単ワルボロフ】はぴたりと当てはまります。

この24弾で更に上位の《ヘルボロフ》も登場するため、環境次第で採用されていくでしょう。

また、【MRC】でも有力な候補カードです。

序盤のビートをS・バックで捌き、あとは一回でもハンデスを入れてしまえばノートリでも耐えられてしまいそうですね。

ほぼ準黒単に近い構築である上に、S・バックで使用すれば3コストの軽減に繋げることができる点も見逃せないでしょう。

【MRC】では4コスト以下の除去が《ヤミノオーダー》のみであったため、手撃ちも込みで活躍の期待できるカードです。

激しい枠争いと探索濁りの壁を越えるだけの可能性は持っていると言えます。

このカードを皮切りに、これまで疑似S・バックとして実装されてきたカードたちも修正を受ける可能性は高そうです。

環境に影響するレベルでの調整となるため、首を長くして待ちましょう。

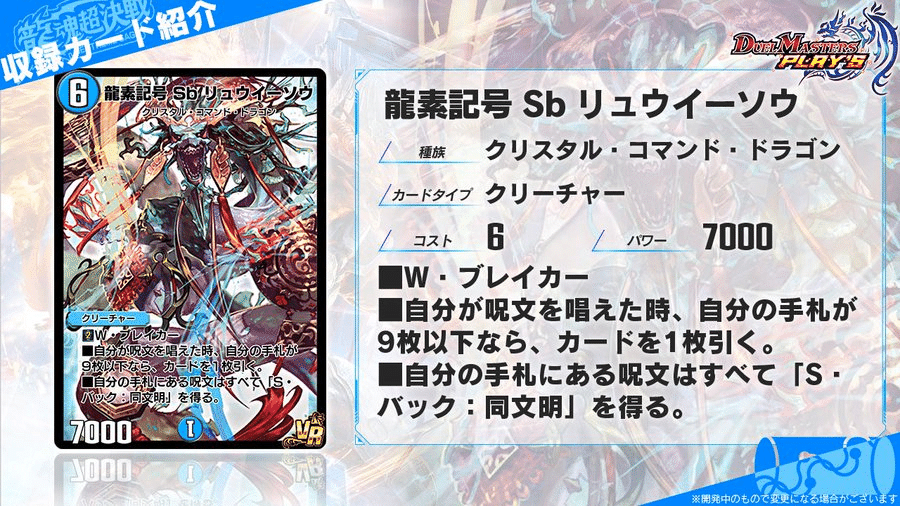

龍素記号 Sb リュウイーソウ

事前評価:4

FT:龍脈の流れ、お前には読めるかな?――龍素記号 Sb リュウイーソウ

TCGからの変更点は、ドローに手札上限が付いた点です。

《レオポルディーネ公》がサイズアップし、S・バック付与の常在効果を持ったカードです。

悪くはない効果ですが、システムとして置くには6マナが重いものなため、二つ目の効果とのシナジーを狙っていきます。

二つ目のS・バック付与は、S・バックがその性質から1枚使うために2枚のカードを消費していくため、ひとつ目のドローによって補完される効果です。

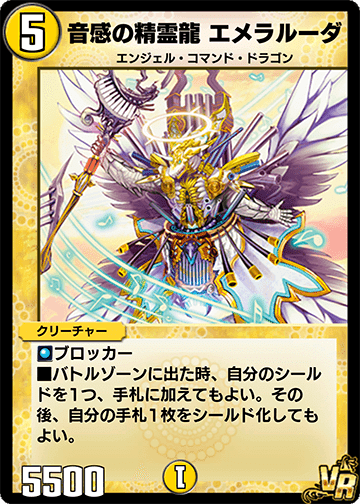

相手の攻撃を待つのでは悠長なため、《スーパー・エメラル》などで能動的に盾に触れてS・バックを狙って行きましょう。

AD限定ですが、一度に多数の盾に触れる《マーシャル・クイーン》もロマンを見れる組み合わせです。

同じ種族で、マナカーブが繋がりながら手札を更に増やす《デカルトQ》と一緒に使ってみるのも良いでしょう。

S・バックの対象となるのが呪文のみであり、それも不確実性が強くてこのカードの盤面維持を求めることから、あまりガチ対戦向きの性能ではないです。

とは言え、同じコストで似た効果を持つ《チュレンテンホウ》が準環境のラインまで戦えたところを見ると、このカードも模索できる道はあるかもしれません。

一点注意として、無色の呪文はこのカードの効果でS・バックを得ることができません。

これは無色が「無色という文明」なのではなく、「文明がない」ことを意味しているからです。

この概念は何かと無色の裁定に絡んで来る部分なため、しっかり覚えておきましょう。

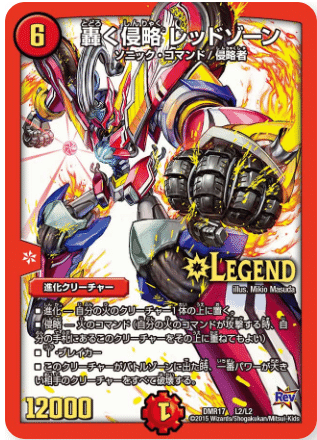

界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ

事前評価:8.5

FT:ナゼ龍解しないかわかるカ?そのドラグハートに魂を封じたのはワレであるゾ。――龍覇ザ=デッドマン

TCGからの変更点はありません。

23弾で登場したドラゴンサーガの黒幕・《デッドマン》と同じ名を持ちますが、このカードとの関連はわかっていません。

今回追加されたFTを見る限り、《デッドマン》本人であることは間違いないようですが…なぜこの姿になったかが気になりますね。

S・バックが登場したばかりですが、固有能力のスーパーS・バックを持ちます。

要は盾から手札に加わるカードなら何でもコストにできるということです。

スライドでもわかりやすく無色のカードを使ってくれていますね。

条件さえ満たせば非常に簡単に出せる効果ですが、それはマナが5以上で5文明が揃っていればよいというもの。

条件としてはかなり緩い部類で、【5cミラクル】であれば3ターン目に《フェアリー・ミラクル》で2ブーストに成功すると必ず達成した状態となります。

その上、出た時に《ナチュラル・トラップ》を撃つことができ、《ファンタズム・クラッチ》とは違って完全な受けとして使用することが可能です。

《フェアリー・ミラクル》に次ぐ「デッキを5色で組む意味」となる、まさに5cにとってのスーパーカードです。

単純な受け性能の次に注目したいのがそのパワー。

パワー10000が基本的に存在しないことから、9000は並のW・ブレイカーのほとんどを一方的に撃ちとれるラインとなります。

相手のビートに対してこのカードをS・バックで出せば、効果で一体除去しつつ、返しのターンでタップキルによって更に戦力を削げる可能性が高いです。

今弾登場予定の《モルトNEXT》と相打ちを取れるというのも、大きく作用してくるでしょう。

三つ目の龍解封じ効果は、局所的であるものの、このカードのみが持つ唯一無二の効果です。

効かない対面にはまったく関係がないためにインクの染みのように扱われることもありますが、TCGの歴史で言えば当面はドラグハート優位の環境形勢がされるため、活躍を見せる場合も多いと考えられます。

S・バックによって相手ターン中にこのカードが場に出せるのも絶妙で、相手ターン中に出てそのまま龍解までされる恐れのあったドラグハートを抑えることも可能です。

《グレンモルト》のような攻撃が絡むものなど、牽制する力を働かせることができます。

見た目や背景ストーリー上でのインパクトの割に素直な効果をしており、弱点という弱点はありません。

しいて言えば速い相手に対してS・バックが間に合わない可能性があるということや、このカードが【5cミラクル】で浮きやすい自然単色という程度です。

この辺りは、【5cミラクル】が多色の多さからプレイしたいカードのために泣く泣く単色を埋める必要が出るシーンを想像したりすると、絶妙な調整を感じられる部分ですね。

《吸い込む》の回収対象にしやすかったりする点も面白いところです。

TCGでも同じように【5cミラクル】で歓迎されたほか、5色を揃えられるデッキでは一通り採用検討されるカードとなりました。

【イメンブーゴ】はその効果によってマナが5色となり、有効に扱うことが可能です。

召喚時に装備した《ボアロアックス》から《エメラルーダ》を併用することで、このカードを続けて出すこともできます。

この動きで注目したいのは、7+5+8で、《ボアロアックス》の龍解に必要な20コストがぴったり揃うこと。

受けのカードにコンボとしての役割も付与できる点で、高く評価できる組み合わせです。

また、ドラゴンである点から5色のドラゴンデッキや【ジャックポット・エントリー】で採用されるケースも多々見られました。

受けのみでなく、自ターン中の除去カードやメタ枠としての役割が期待でき、さらに初動の使用に貢献する緑となると良い候補です。

5c強化として順当に優秀なカードであり、デュエプレでは不遇な時代の長かった【5cミラクル】の反撃の狼煙となり得るカードだと評価できます。

おわりに

昨日の《母なる星域》に続いてS・バックの実装と、予想外からのカードの登場にしっかり驚かされてしまいました。

S・バックは《ガイアールカイザー》の挙動を見れば実装できない能力でもなかったはずなので、当初はゲーム設計上の理念から見送られていたのだと思われます。

《オチャッピィ》などの実装から時間を経る中で、急遽方針を変えたのかな…というのが私の見立てです。

ちょうど《ファンタズム・クラッチ》が輝きだした頃にカードプールが追いつき、《イメンブーゴ》と《オチャッピィ》が相性が良いことや、この近辺で《デュアルショック・ドラゴン》が入った【赤単速攻】が活躍していたことも影響しているでしょうか。

複合的な要因で、実装に踏み切ったのかなと思います。

こうなるとニンジャストライクなどの未実装の他キーワード能力にも、実装されるかもしれないという夢を見てしまいますね。

憎らしい運営です。

よければ次回の④もどうぞ。

それではまた。