新カード解説①(デュエプレ16弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

16弾の新カードの考察第1弾です。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

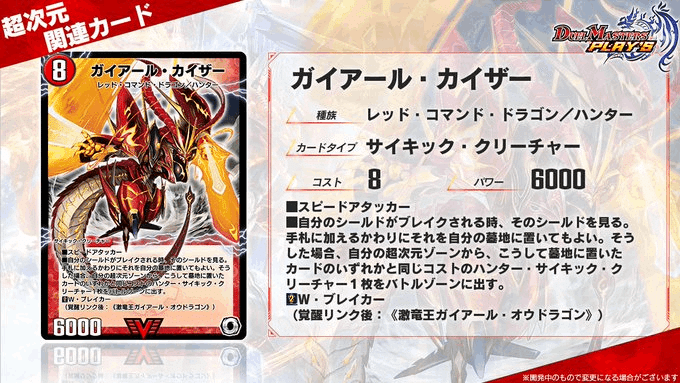

ガイアール・カイザー

事前評価:9

FT:新たな時代を切り開く赤き竜!それがガイアール!

紙からの変更点はありません。

主人公は切札勝舞から切札勝太に移り、切り札もボルシャック・ドラゴンからガイアール・カイザーへと替わっていきます。

ちなみにガイアールというのはポルトガル語で「勝利」の意味。

切札家にぴったりな言葉で、さらにかこつけたようにビクトリーレアという新しいレアリティを持ちます。

その性能は初代新最高レアリティに相応しく、5コストの「シューティング・ホール」から出せるデメリットなしのSA2点です。

SA2点のインフレの歴史には何度か触れてきましたが、「大和」以降はまー忙しいものでしたし、デュエプレには「ボルパンサー」というカードも先行して存在したのでだいぶ駆け足のインフレが見えます。

単純に「GENJI」より1コスト軽いのはプレイターンが早いのみでなく、『ラッカ超次元』のような「GENJI」をマナカーブの頂点に置いたデッキが5マナまで伸ばせば十分ということを意味します。

マナをためずにカードプレイしていくデッキはこれによってリソースの余裕も生まれやすいので、コストの差が大きく感じられるところです。

それこそ、「青銅の鎧」から繋いで4ターン目・5ターン目に「ガイアール」を出すだけでも5キルが見えてきます。

また、「シューティング・ホール」が呪文であることから「GENJI」をメタるように登場した「ディアボロスZ」をさらにメタることができるのは、「GENJI」との小さくない違いです。

墓地に超次元呪文もたまりやすくなるので、「GENJI」と両方併せてみるのも良いでしょう。

「ドラヴィタ」の前では無力という、「GENJI」が優位な側面も多々あります。

『MRC』では実質的な「GENJI」としての使い方がより濃くなりそうです。

もう一つの効果であるシールドを犠牲にサイキックを出す効果は、少々わかりづらいですが要は盾がサイキッククリーチャーに化ける効果です。

シールド1枚に対して1体を出せるので、複数枚ブレイクされればその分ハンターを種族に持つサイキックを出すことができます。

紙ではオマケの運用でしたが、デュエプレだと少々都合は変わるかもしれません。

というのも、デュエプレはクリーチャー同士の殴り合いがメインな環境がこれまでに作られてきているからです。

未だに「ホーリー・スパーク」が現役なことからも、ビート同士で勝負するとほど良く盾を刻むというプレイがどうしても発生してきてしまいます。

この後紹介する「ブーストグレンオー」のように、除去や守りの効果を持つカードも存在するので、攻める時のケア対象となることがあるでしょう。

また、相手ターン中にサイキックを出す手段になるため、「ラスト・ストーム」の影も気にしなければならない効果です。

ハンターのサイキックプールがどれほど用意されるかにもよりますが、思った以上に使われて厄介な効果となる可能性はありそうです。

なお、この効果の対象はブレイクのみ。

「ボルメテウス」による焼却や「コダマンマ」によるシールド回収などには反応せず、「シュヴァル」には反応する違いを理解しておく必要があります。

効果以外の部分で注目しておきたい要素が種族です。

コマンド、ドラゴン、そしてこれからプッシュされるハンターを持つため、サポートが極めて豊富になります。

15弾環境で暴れた「グレイトフル・ライフ」の進化元になる点や、「ドラヴィタ」の覚醒に貢献できる点など、見誤らないように覚えておきましょう。

ドラゴニック・ピッピー

事前評価:6

紙からの変更点は、覚醒リンクがP'S覚醒リンクになった点です。

これによって紙ではターン開始時しかリンクのタイミングがなかったのが、「ガイアール」を出した時にも行えるようになりました。

ハンティングを持っている以外は貧弱なウィニーサイキックなので、使うのは専らリンク用となります。

ファイアー・バードを持つサイキックである点はアイデンティティになってくるので、後に種族が活きるということはあるかもしれません。

性能について触れることは少ないので背景ストーリーの話をすると、このエピソードシリーズは前回の覚醒編から地続きとなったものです。

五文明連合軍は「最凶の覚醒者デビル・ディアボロス Z」をどうにか打ち倒すものの、敗走するZは超次元の奥底に広がる世界、パンドラ・スペースへと向かいます。

このパンドラ・スペースは”エイリアン”と呼ばれる異形の種族が生息しており、Zによる侵略も実はこのエイリアンが裏で手を引いたことが判明しました。

Zでは制圧に力不足だったことを知ると、エイリアンたちは覚醒を超えた力・覚醒リンクを用いて超獣世界へ侵攻を開始します。

ハンターとは、このエイリアンとの戦いで負傷した者たちのことです。

エイリアンの攻撃は特殊なもので、それによる傷は癒えずに発光し、中にはその光から武器を生み出す者も現れました。

ハンターたちはこれを用いてエイリアンへの反撃を試みます。(ハンター種族を持つクリーチャーの外見に傷と武器の要素が見えるのはこのためです)

「ガイアール」はその先鋒としてエイリアンの基地に潜ったエース的な存在で、覚醒リンクの制御装置を発見して、自身も覚醒リンクの力を得る…といった感じです。

ハンティングという能力の性質も、この背景ストーリーも踏まえた仲間意識を感じるものです。

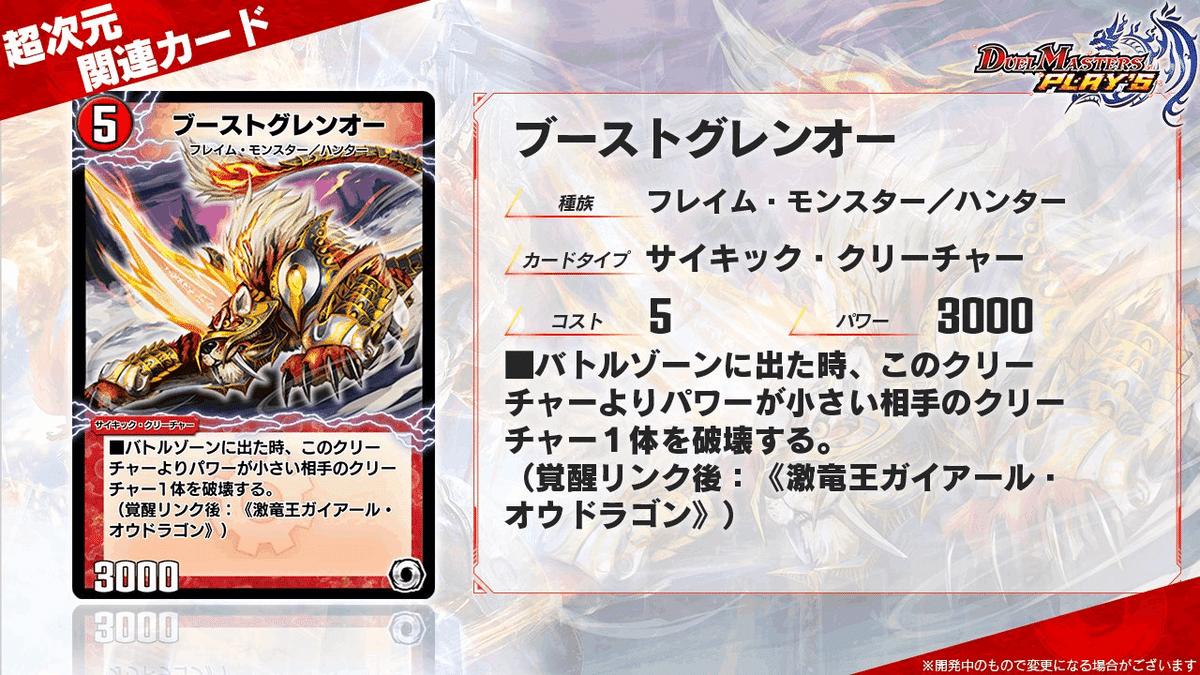

ブーストグレンオー

事前評価:8

紙からの変更点はありません。

こちらも「ガイアール・オウドラゴン」を構成するパーツですが、サイキックには貴重なcip除去効果持ちです。

「ガンヴィート」の強力さはこの15弾を経て触れるまでもないでしょうが、こちらは低めなもののタップ状態に関係なく除去能力を使うことが可能です。

5コストであることから広範なホールで出すことができ、超次元の枠さえ確保できるならまず積んでいて損のないカードです。

4コストの「オーフレイムホール」から出すには悪くないパフォーマンスなので、場に「ガイアール・オウドラゴン」のパーツを残しながらテンポ・打点を稼ぐ良カードとなります。

『速攻』対策としては「ガンヴィート」よりも優秀に働く局面があるでしょう。

『MRC』では「ミカド・ホール」+「ガンヴィート」+「ボルシャック・ホール」+「ブーストグレンオー」で最大4面処理や、「ミカド」のパワーマイナスと併用した除去が可能で、「ディアス」の覚醒補助に使うことも難しくありません。

あまりないことですが、場に出た時に何らかの効果によってパワーが上がっていれば火力範囲を広げることが可能です。(「ローズ・キャッスル」を貼られていると逆に狭まります)

よく勘違いされますが、基本的には3000は破壊できずに2500以下が対象になります。

超次元ガイアール・ホール

事前評価:9

紙からの変更点はシンパシーを得た点です。

「ガイアール」に付随する初のビクトリーレアカードです。

出せる範囲が広くなった代わりに、基本である5コストホールよりは1コスト重いカードになっています。

柔軟性はあるものの、それは5コストホールでも十分ということで紙ではあまり日の目を見ないカードでした。

今回シンパシーを得たことで、どの程度使いやすさが向上しているかというのが期待されます。

2体出す組み合わせを考えると、このカードだからできるというものは現状以下。

デザイナーズの「ドラゴニック・ピッピー」の組合せはもちろんですが、「キル」に「ジョンジョ・ジョン」を絡めて出すのもビートデッキとしては悪くない選択肢となります。

紙では選択肢になり得なかった「ジョンジョ・ジョン」がメタ効果を持っているのは、このカードの使いやすさにも貢献してくれそうです。

今後6コストの火のサイキックが多数登場する予定のため、それらが出て来るほどにデザイナーズ外での使いやすさが増していくでしょう。

ポイントとのなってくるのは

・シンパシーがどううまく作用するか

・「ジョンジョ・ジョン」が有用な選択肢としてあることがどれほどプラスになるか

・「ドラゴニック・ピッピー」のP'Sサイキックリンクがどれほど使いやすいか

の3点。

紙とはだいぶ使い勝手が異なってきそうなので、初ビクトリーにふさわしい活躍が期待できそうです。

逆に考えると、

・シンパシーが結局非サイキックのハンターにしか対応しないので、そこに有用なカードがなくて活きない

・「ジョンジョ・ジョン」の刺さりが悪い

・P'S覚醒リンクがオーバーキルで狙う必要がない

という不安点もありますが…

このあたり、さすがに使用してみないとわからない部分がありそうです。

無頼勇騎タイガ

事前評価:8

FT:さぁ、闘いというジャングルへとくりだす時!!――無頼勇騎タイガ

紙からの変更点はありません。

SAは本来2コスト分に換算されるので、コスト論的にはだいぶ先輩の「ゴンタ」と変わりません。

ただ、やはり低コストほど魅力が増すカードということで登場は「ゴンタ」からだいぶ遅れたものでした。

無条件の2コストSAは言うまでなく強力で、『赤緑速攻』では多色のデメリット込みにしても当分エースとして活躍するカードだと言えます。

これで『赤緑速攻』にはADで2コストのSAを条件付き込みで4種類搭載可能となりました。

多色事故してしまった場合を想定しても、たとえば1ターン目多色埋めから2ターン目以降SAを出し続けることで、『速攻』の基本目標である4キルを達成できます。

強力な分のデメリットが構築難度を上げて来る、単純にして面白いカードです。

また、地味ながらパワーが2000ある点も『速攻』の敵である「ローズ・キャッスルを乗り越えられる点で優秀なポイントとなります。

ヒューマノイドという種族も当分プッシュ傾向にあることから、『赤緑』で速攻を組む意味となっていくでしょう。

サイチェン・ピッピー

事前評価:6

紙からの変更点は、ビクトリーレアのカードを守る効果がハンターに変わった点と、1コスト軽くなった点です。

紙では「スーパー・サイチェン・ピッピー」というカードもあり、そちらの能力がこれと同じものでした。

つまりは「スーパー」の方は収録されないということで、実質8枚体制ができなくなったことを意味しているのでしょう。

基本的な使い方はマッドネス効果で「ガイアール」を出す運用です。

『カウンターヒャックメー』に組み込んだ構築が紙のデッキでも見られました。

相手の攻撃に反応して大量の打点を展開する…という使い方は従来のマッドネスデッキと変わりませんが、忘れてならないのは「ガイアール」がサイキック・クリーチャーであるという点です。

相手ターン中に複数出た「ガイアール」を進化元にして「ラスト・ストーム」を出すことができ、単純に多量の打点で殴るだけだった今までの『カウンターヒャックメー』とは違った戦い方ができます。

セイバー能力はおまけですが、「ガイアール」を守る用途として使えるので、「アントワネット」や「リドロ」で引き込んでくると「ガイアール」を守る若干のトリガーケアとして運用可能です。

前述のサイキック・クリーチャーがすべてハンターなので、「ガイアール・オウドラゴン」の完成を目指すためのデコイとして使うこともできそうですね。

特筆する点としては、マッドネスでありながらコストが3と非常に軽い点があります。

今までマッドネスが入り得るデッキに対して「ジェニー・ダーツ」を使う際は下を宣言すればとりあえずのリスクは回避できましたが、これは事情が変わってくるでしょう。

さすがに「サイチェン」をどんなデッキにでも出張させる汎用性はありませんが、コストの低いハンデス対策としてこのカードを、コストの高いハンデス対策として他のマッドネスが採用できるデッキが現れると、コントロールデッキは戦い方が難しくなってきます。

たとえば、「ガイアール・オウドラゴン」の手早い完成を狙うデッキは赤単色でも組むことができそうですが、ハンデス対策を「サイチェン」と「ザークピッチ」でして来る、なんてのも考えられそうです。

こうした用途を考えての1コスト軽減にも見えるので、面白い活躍を期待したいです。

癖はありますが、なかなかに悪くないカードだと評価できます。

機神勇者スタードタッシュ・バスター

事前評価:6

FT:大切なのは、踏み出す勇気!勇気を持って、スタートダッシュ!――機神勇者スタートダッシュ・バスター

紙からの変更点はありません。

先ほどの「タイガ」と併せてこのエピソードシリーズに入ってすぐのスタートデッキのカードだったので、思い入れのある人もいることでしょう。

4コストで5コスト以下の1除去を放つWブレイカーということで、「ジャック・ヴァルディ」と似たカードです。

コスト参照はインフレに強い耐性を持つため(インフレが進むごとに低コストで高性能なカードが増える)、意外なカードを除去できて輝く時代を期待できます。

「スタードタッシュ・バスター」はは進化元、マナ送り、多色以外も選べる、クロスギアを除去できない点などで差別化することとなります。

速度を意識して出したいカードなので、「ヴァルディ」のように事故の素になる多色カードをデッキに多く入れずに済むのは良い点でしょう。

「爆裂B-BOY」や「ケットウ・チューリップ」を絡めれば3ターン目に着地させることも可能です。

除去効果はマナ送りなものの、序盤ではほとんど確定除去として機能し、ブロッカーなどを退かしながら攻めていくことができます。

このカードが進化ということもありますが、「ジョンジョ・ジョン」を処理できるのは特徴とできるでしょう。

一方通常のクリーチャーに撃てば相手のリソースに変換されてしまうので、逆転もされやすくなってしまいます。

ビートをしながら除去する行為の難しさを教えてくれる性能です。

基本的には悪くないカードなのですが、気になってくるのはやはりコスト。

4は速攻系のデッキにしては重く、中速系のデッキであればもっとコンセプトがはっきりしたカードを軸に据えたくなります。

このカードは使い時によっては利敵行為となってしまう上に、多色ということで構築も縛ってきます。

採用するならば、このカード以外にメインのカードがある中速ビート系で、最後の押し込みや厄介なクリーチャーを除去するように数枚入れる程度でしょうか。

この用途としては、多色であることを鑑みても進化元条件が緩い点が功を奏してきます。

元は安価なスタートデッキのカードなだけに環境級の活躍は難しいかもしれませんが、性能自体は決して悪いものではなく、少なくとも限定構築戦やピックなどでは期待できると考えられます。

掘師の銀

事前評価:7

紙からの変更点は使用可能マナが増えなくなった点です。

「リーフストーム・トラップ」のクリーチャー版で、紙では本来なら同じ効果したカードが先行して存在するはずでした。

アーク・セラフィムの良カードなだけにこれがなぜ実装を見送られてしまったのか少々謎な部分ですが…

「リーフストーム・トラップ」と比べると、トリガーがないものの自身がクリーチャーであることから必ず自分もマナを増やすことができます。

マナを伸ばすデッキが道中で除去を行いたいことを考えると、防御にはならないといえ「リーフストーム・トラップ」と甲乙つけがたい使い方の違いが出てきます。

あちらが使用可能マナが増えるにもかかわらず、こちらが増えないのはループでの使用を防止するためでしょう。

クリーチャーで種族もそれなりに優秀とあって、紙ではしばしばループデッキの除去役およびアンタップマナの生成として活用されました。

この後紹介するSRカードのコンボにもそのギミックを買われていた性能なだけにこの調整は痛いものですが…仕方ないですかね。

デュエプレではこのカードの踏み倒し手段は少なそうですが、能動的に場のカードを話すという用途で15弾のSR「グレイトフル」2種などとは相性よく使えそうです。

当然マナ爆誕とも組み合わせが良く、「アラゴト・ムスビ」を対象にすればマナのある限り「掘師の銀」を出し続けることが可能です。

その他、『キリコ』でもメタカードを除去したり、「キリコ」をマナに送って使い回すなどの役割を考えることができます。

紙の経験があるほどにコンボパーツとして捉えられがちですが、このカード自体低コストで1:1の確定除去を行える上に、サイキック相手であれば有利交換も可能です。

緑の入るコントロール・コンボ系のデッキであれば一考する余地があるカードとなるでしょう。

霞み妖精ジャスミン

事前評価:9

FT:命を育むため、ジャスミンは自らの命をかけた。

紙からの変更点はありません。

「フェアリー・ライフ」に並ぶ2コストブーストカードの派生で、特に長く使われるものです。

紙の経験があれば2コストブーストといったら、これと「ライフ」の2種8枚体制のイメージを浮かべる人もかなりいることでしょう。

この後も2コストブーストの派生は多く登場しますが、当面は「ライフ」「ジャスミン」が基本となっていきます。

このカードが「ライフ」と差別化できる点は呪文とクリーチャーという違いのみなのですが、その影響が小さくありません。

ざっと列挙してみましょう。

・呪文メタを受けない

・最低限殴り手として機能する

・場に残ることで各種コストとして機能させられる

・種族がある

・各種クリーチャーを条件としたカードに反応する

・呪文メタを受けない

⇒言ってそのままですが、紙も含めてデュエルマスターズというカードゲームでは呪文への対策がクリーチャーに比べてしやすいです。

呪文のコストを上げるカードや、呪文に反応してアドバンテージを得るカードなど、様々なメタを掻い潜って役割を果たすことができます。

・最低限殴り手として機能する

⇒リソースが切れてからのトップ「ライフ」に悔しい思いをした経験ことは誰しもあるでしょう。

低コストのアタッカーとして場に出すことができ、実際このカードの1点によって勝てるということも使い続けていれば度々あります。

・場に残ることで各種コストとして機能させられる

⇒進化元として使えるほか、「ディアボロスZ」の覚醒コストや、「アポカリプス・デイ」の頭数、前述の「掘師の銀」のような選ばせ除去、パワーの最低値を狙う「ガルザーク」の除去などに対策として使えます。

・種族がある

⇒スノーフェアリー種族の強さについて、15弾を経験しているならば触れることはないでしょう。

ADでの活躍が極端な『ブリザード』に関してはさすがに何かしらの調整があると思った方がよさそうです。

「口寄せの化身」等、一部種族を参照するカードに引っかかる点もポイントになります。

・各種クリーチャーを条件としたカードに反応する

⇒「ハッスル・キャッスル」でドローできる、「リバイブ・ホール」で拾える、「ジョン」の覚醒条件に貢献できる、連鎖で場に出せる、コスト軽減を受けられるetc…

もちろん、クリーチャー故に「キリコ」の踏み倒しに引っかかってしまったり、探索を濁らせたりというデメリットにもなり得ます。

忘れやすい点ですが、「ローズ・キャッスル」があると効果を使う前に破壊されてしまう点は注意です。

デッキの性質によって使い分けはされますが、今までにあった「鼓動する石板」や「ホッピ・ルッピ」の出番は減っていくと考えられます。

スーパー大番長「四つ牙」

事前評価:6

FT:強大なエイリアンに立ち向かい、ハンター達の行く道を切り開く!それがスーパー大番長!

紙からの変更点は、進化元にハンターが追加された点です。

あとはレアリティがSRからVRに格下げされてしまいました…この後のカードがVRからSRに昇格しているので、結構かわいそうです。

性能の派手さを考慮すると仕方ないのかもしれませんが…

進化元についてはむしろなぜ紙ではハンターを進化元にできなかったのかと思われていたカードですが、インフレに併せて上方修正の一環として追加されました。

1弾のSR「ふたつ牙」の完全上位互換です。

この”スーパー〇〇”というのは俗にスーパーカードと呼ばれるもので、過去のカードの一部が上位互換としてリメイクされています。

デュエプレでは数々のカードが実装タイミングをスルーされていましたが、「スーパー・クズトレイン」のみは実装されていました。

「四つ牙」は2枚目のスーパーカードとなります。

その性能は攻撃時を含めて3ブーストと、6→10のマナカーブを描ける強力なものです。

同じ効果には呪文の「イントゥ・ザ・ワイルド」が先行して存在するので、このカードを使うならば種族やクリーチャーである点を活かしましょう。

パワー9000は高めの値なので、殴り返し要員として使いやすい点は魅力です。

この後紹介するカードとはシナジーを形成しているので、そちらで数枚の採用が考えられるかもしれません。

その他に意識しておきたいのはハンタークリーチャを残しながら6→10のマナカーブをできること。

「ガイアール・ホール」がシンパシー軽減を受けて5コストで使えるので、「シューティング・ホール」と併せて1ターンで「ガイアール・オウドラゴン」を完成させることができます。

デュエプレにおいて「ふたつ牙」「二角牙」ともに活躍のほどが微妙だったので…先行き不安ながらもこのカードには期待したいです。

若頭 鬼流院 刃

事前評価:8

FT:今にも逝っちまいそうなマザー・エイリアンは女王らしい。「アンノウン」という奴に娘共々暗殺されそうになったのを何とか逃げたとか。たとえ敵でも、助けもせずに見過ごすことはできねぇぜ。オレって男はな。――若頭 鬼流院 刃

紙からの変更点は以下。

・踏み倒しがまとめてでなく、非進化→進化の順になった

・タップ時の攻撃誘導効果が付いた

レアリティの変更に関しては前述の通りです。

先に背景ストーリーの話をすると、「ドラゴニック・ピッピー」のところに書いたように、ハンターvsエイリアンの戦いが繰り広げられる中で、ハンター陣営の各文明の戦士がエイリアンの拠点に調査のために潜り込みます。

そこで目にしたのは、瀕死の「マザー・エイリアン」でした。

FT通りの事情を知ったハンターたちは、このエイリアンとの戦いが何者かの謀略であることに気付きます。

「アンノウン」とは何か、この争いの黒幕は何者か…

続きはまた次回ということで。

10コストは非常に重いですが、一度場に出ると連鎖的に「刃」が出てきて、あっという間に盤面を埋め尽くします。

①1体目の「刃」の効果で「掘師の銀」と2体目の「刃」を出す

②「掘師の銀」の効果で1体目の「刃」をマナに送る

③2体目の「刃」の効果で②の「刃」を再度場に出す

④③で出した「刃」の効果でさらに「掘師の銀」+「刃」を出す…

といった形で「刃」の効果を1ターン中に何度も使うことが可能です。

「掘師の銀」によって相手の場を除去しながら展開できるので、タップインするとは言っても返しのターンで過剰断点で攻撃する戦術は通しやすいです。

紙では「掘師の銀」がアンタップインするかつ「躍喰の超人」というカードによって「刃」を出す毎にマナを回復できたので、大量展開の果てにゲームを決めるカードを出す戦術が取れました。

「掘師の銀」が使用可能マナが増えなくなった下方修正も痛いですが、「躍喰の超人」が次のシリーズのカードでデュエプレでの実装がだいぶ先になりそうなのがネックです。

コスト軽減や「四つ牙」を上手く絡めれば近いことはできるかもしれませんが、現状ではとにかく大量展開するデッキとなりそうな予感はします。

一応、今回追加された攻撃誘導効果がこの手のワンショットデッキが苦手とする「スパーク」の対策に役立つので、その点は強みとできそうです。

ほぼ緑単色で組むことが可能な上に手札とマナを行き来できることから、想像以上にコンボは決めやすい可能性が考えられます。

自然のSRは何かとハズレ扱いをされがちで、直近の「シロガシラ・ジュカイ」もファンデッキの域を超えることはできなかったのでそろそろ期待したいところです。

なお、「コートニー」でマナを5色にすれば自然以外のハンターが、何かしらのカードでマナのカードにハンター種族を付与できればそれらも踏み倒し可能です。

私も紙で思い入れ深く使ったデッキなので、肩透かしとならなければよいのですが…

おわりに

紙のシリーズも変わったタイミングで、大々的なPRをしてきましたね。

一時はデュエプレの存続を不安視することもありましたが…無事この節目まで辿りつくことができたことを何よりに感じています。

様々な新要素が加わり、ゲームシステムへの改変も予告されていることからまだまだ期待に不安が入り混じりますが、やはり楽しみです。

この辺りから世代という人もまた増えて来るでしょう。

今回紹介したカードは癖のあるものもありましたが、汎用的で長く環境で見られそうなカードもありました。

デュエプレを新たなステージに連れてっていってくれることを願いたいです。

よければ次回の②もどうぞ。

それではまた。