新カード解説②(デュエプレ16弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

16弾の新カードの考察第2弾です。

①についてはこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

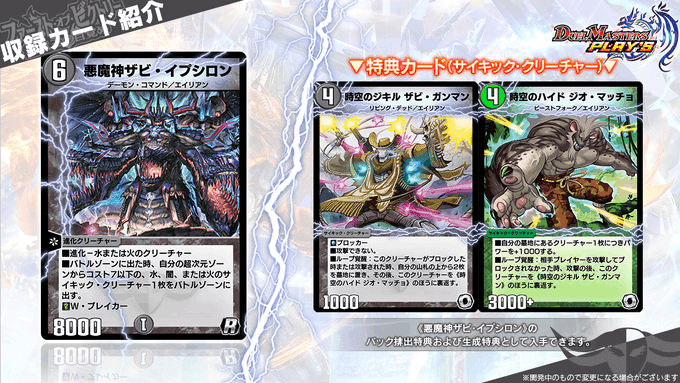

悪魔神ザビ・イプシロン 時空のジキル ザビ・ガンマン/時空のハイド ジオ・マッチョ

事前評価:ザビ・イプシロン→7 ジキルハイド→5

紙からの変更点はありません。

進化元と出せるサイキックは一見して脈絡なく覚えづらいものですが、文明の順番を理解していれば簡単なことです。

隣り合った色を友好色(自然の次は光に戻ります)、隣り合わない色を敵対色と言います。

この「ザビ・イプシロン」も闇の友好色である水と火が進化元、出せるサイキックになっていますね。

後々多色のサイキックも出て来ることから、かなり広範なカードを対象とすることができます。

進化ではあるものの条件が緩く、出せばW・ブレイカー級が即座に2体並ぶことになるのでなかなかに強力な効果です。

友好色の青黒や赤を加えたクローシスカラーが打点形成力があまり高くないことからも、いぶし銀的に働く効果をしています。

デーモン・コマンドを持つ点も優秀で、横展開ができることから引き続き「シュヴァル」「デュランザメス」とは相性の良いカードだと言えるでしょう。

気になってくるのは、1コスト上にデュエプレで進化元が緩くなった「グレイトフル・ライフ」と「グレイトフル・デッド」が存在すること。

あちらとは差別化できる点もありますが、レアリティの差もあるだけにカードパワーはあちらよりもだいぶ劣るので、紙より肩身が狭くなるかもしれません。

『G・ホーガン』では当たりカードになる「グレイトフル」2種のカサ増しのように使うことができる点で採用候補にできそうです。

「ジキル」「ハイド」はかなりトリッキーな効果を持ったループ覚醒のサイキックです。

パワーの関係ないシールドを攻撃する時は「ジキル」に変身し、相手とのバトルが発生する時にはパワーの高い「ハイド」が請け負います。

二重人格を題材にした名作・『ジキルとハイド』になぞらえた名前と効果ですね。

「ジキル」の方は交戦時の墓地肥やし効果を持っているものの、このカードを出すデッキで肥やしが活きることは少なめなのでオマケ程度に考える効果です。

一応「ハイド」が墓地を参照してパンプアップしますが、「ジキル」がパワー1000のブロッカーとあらゆる除去の対象になる点からそう活きることは少ないと考えられます。

貧弱なものの、「マティーニ」に続く低コストサイキックのブロッカーなので、このカードを出しやすい超次元関連のカードが出た時には採用候補とできます。

「ハイド」はパンプアップ能力のみを持ったほぼバニラのカードですが、運用方法を考えるなら二つあります。

・パワーを6000以上にして「キル」の覚醒に使う

→どうやって墓地にクリーチャーを溜める問題はありますが、3枚あれば6000を超えて「キル」の覚醒条件を満たします。

・ループ覚醒を活かす

→容易に覚醒を行えるため、「アンタッチャブル」の覚醒に貢献できます。

また、覚醒が発生することから「ラスト・ストーム」を場に出す条件に使うことも可能です。(「ジキル」がブロックした時も同様)

「ハイド」の攻撃中に覚醒するので、そこで「ラスト・ストーム」を乗せた場合にはQ・ブレイカーとして盾を割ることから、面白い使い方もできるかもしれません。

全体的にはパッとしない性能をしたサイキックですが、メインの枠を食わないサイキックというだけでも価値はあります。

今後低コストのサイキックを出すカードも多数登場するので、その流れの中で候補とできる時があるかもしれません。

特攻人形ジェニー

事前評価:9

FT:ただで死んだと思わないでよね!――特攻人形ジェニー

紙からの変更点はありません。

昨日の「ジャスミン」が「ライフ」のクリーチャー版なら、こちらは「ゴースト・タッチ」のクリーチャー版です。

呪文とクリーチャーの違いについては前回の「ジャスミン」の項目にざっと書いたので省略します。

こちらはマナブーストと比べても序盤から終盤まで腐りづらい効果なので、打点としての使われ方は少なくなりがちでした。

クリーチャー回収を持つ「リバイブ・ホール」との組み合わせもしばしば見られたもので、これを今までに採用してきた『青黒リーフ』や『ドロマー超次元』でも採用候補です。

特に紙での使い方を知っている人なら、「アクア・ベララー」や「シャチホコ・カイザー」は待ち遠しいことでしょう。

デュエプレでも基本的にはこれらのコントロール系のデッキでの活躍が考えられます。

他デッキでの採用を考えると、闇のクリーチャーを能動的に墓地における点は『Bロマノフ』や『MRC』のような墓地進化を利用するデッキとは言うまでもなく相性が良いものです。

序盤妨害しながら時間を稼ぎ、フィニッシャーの着地にこぎつける準備が同時に出来るという点ではリソース問題を超えれば絶好のカードとなります。

これらのデッキが有利を取りに行く仮想敵がコントロール系なことから、コントロール要素の「特攻ジェニー」は若干噛み合わないところもありますが、候補としては十分です。

その他ではデスパペット種族が自壊に相性が良いので、種族を活かすデッキでは必須パーツとして活躍できるでしょう。

もうしばらくすると強力な切り札も登場するので、グッドスタッフのみならずとも将来性の高いカードです。

当面の間環境で見られるカードだと想定されます。

ガガ・ピカリャン

事前評価:6

FT:大事なことは、人よりも少しだけ得すること。それは世界や種類が変わっても同じことだよ。――ガガ・ピカリャン

紙からの変更点はありません。

エイリアンたちの住まうパンドラ・スペースにも五文明が存在し、さらにそれらを融合させる力があります。

また、パンドラ・スペースには超獣世界の力が取り込まれて誕生したクリーチャーがおり、超獣世界とは別の姿・文明を以て現れます。

この「ガガ・ピカリャン」も、「クウリャン」がエイリアン化したものです。

文明が違うとは言え、淡泊な性能をしているので使い方にあまり大きな差はでないと考えられます。

インフレもだいぶ進んできたので、「アクア・ハルカス」の同型再販となるこの能力では種族等を活かせない限りは環境級の活躍は難しいでしょう。

デュエプレでもサイバーは白と親和性が高かったので、本家「マルコ」との組み合わせはもちろん考えられそうです。

後々「マルコ」のエイリアン版の登場もするといいですね。

先ほどの「ザビ・イプシロン」のように文明参照の進化も増えていくので、アドバンテージを失わずに展開する手段が重宝されることもあるかもしれません。

白の低コストは後にそれだけで価値を生むカードにもなるので、将来性も少なからず期待できます。

セブ・コアクマン

事前評価:7

FT:アクアンの子は、コアクアン。コアクアンがエイリアンメイクをすると小悪魔コアクマン。

紙からの変更点は、表に下光と闇を手札に加える効果が、光・闇・エイリアンから1枚ずつ選択するようになった点です。

要はデュエプレ版「アクアン」が元の効果だったのですが、差別化するためにオリジナルの効果に修正されましたね。

レアリティも「アクアン」ほどじゃないですが、CからVRに出世しています。

紙では『ドロマー超次元』や『ドロマーイエス』といったデッキで活躍の見られたカードでした。

『ドロマー超次元』では3ターン目に「ミルアーマ」などのコスト軽減を出さない限りは、2,3でハンデスの動きをして、このカードでリソースを確保してから5コストホールに繋ぐ動きが鉄板になります。

『ドロマーイエス』ではリソース確保に加えて殴りてになるのが強く、「オール・イエス」のデッキに青を加える意味となります。

デュエプレでも基本的にはこれらの使い方がなされていくと考えられますが…気になるのは今回の効果改変。

エイリアンが効果対象になった点は、まだ自身を回収可能ということで、これ以外にもう1,2種類エイリアンを入れれば解決すると思われます。

気になるのは光と闇を1枚ずつしか回収できないというところで、従来の『ドロマー超次元』などの構築から考えると3枚回収がなかなかに難しくなりそうです。

特にこれまでの『ドロマー超次元』は極力多色の枚数を抑えて4~6枚くらいに調整することが多かったので、その点でもヒット率は際どいものとなってきます。

コスト論的には2枚でも十分(ドローは1枚1.5コスト換算)なのですが、昨今のゲームスピードを見るに4コストならば可能な限り3枚回収を求められます。

それがそこそこの確率で1枚回収になり得るのでは、採用をためらわれてくるでしょう。

一応、マナカーブ的には「リバイブ・ホール」「ドラヴィタ・ホール」に繋がるので、回収できずに墓地に落ちたカードを拾ってカバーすることは可能です。

あるいはどのデッキにも採用されないということもあるかもしれませんが、あの「アクアン」の系譜なだけに活躍を願いたいものです。

ちなみにこのカードは「アクアン」の子どもか、あるいは子孫であろう「コアクマン」がエイリアンのメイクをしたものです。

メイクだけで種族を名乗るって…そんなこと許されるのか…

エイリアンの特徴である大きな口で、目がないところを目にバッテンをつけて示しているのがかわいいです。

復活の祈祷師サビ・ミラ

事前評価:9

FT:覚醒リンク!邪眼の力に並ぶほどの力をこの目で見られるとは!超次元の導きに感謝しなければなりません。――復活の祈祷師ザビ・ミラ

紙からの変更点はありません。

このカードは特に背景ストーリーに登場せず、FTも紙では存在しませんでした。

今回FTが付いたことで、数年後に紙で登場したリメイク版との関係性が少しだけ明らかになりました。

邪眼というのは、言うまでもなく戦国編の「ロマノフ」のことを指します。

これが「ザビ・ミラ」と同一人物なのかはわかりませんが、戦国編で「シーザー」が「HELL」を撃ったことから始まった、超獣世界と超次元の世界の繋がりを感じさせる言説です。

完全な余談にはなりますが、後に「HELL」自体に時空の裂け目を作る力はなく、パンドラ・スペース側でも超獣世界に繋がる亀裂を作ろうとしていたことから二つの世界が繋がったことが判明しています。

「シーザー」はしばしば背景ストーリーにおける諸悪の根源とされていますが、自分一人のせいじゃないことが判明して少しだけかわいそうですね。

本筋に戻りましょう。

場のクリーチャーを任意の数6コスト以下のサイキックに変換できる効果を持ち、感覚としては「キリコ」に近いことを行います。

出すサイキックの筆頭候補は最大パフォーマンスを出せる「シュヴァル」です。

「ザビ・ミラ」が覚醒条件に貢献するので、もう1体「ファイブスター」などの6コストのエンコマかデモコマを出せば即座に覚醒させられます。(現時点では「ファイブスター」のみ)

複数体の「シュヴァル」が盤面に揃えばほとんどのデッキが対処不可に陥るので、これだけでも十分な強さです。

ただ、紙を知っている人ならばこれよりも「ヴォルグ」との組み合わせが浮かぶことでしょう。

複数枚出せばたいていのデッキはライブラリアウトするので、「ザビ・ミラ」を使ったワンショットとしてこちらの方が有名でした。

このカードは色々な事情があって今ではプレミアム殿堂(禁止)に指定されているのでデュエプレで実装されるのかは気になりますが…背景ストーリーにも登場するカードなだけに、スルーということはないでしょう。

どう調整されてくるのかが見ものです。

もう一つ候補になるのが、今回「ガイアール」に並ぶビクトリーの枠として内定している「ガロウズ」です。

細かな性能はここでは紹介しませんが、すべて6コスト以下のカードで構成された、覚醒リンクを持つカードです。

「ガイアール」同様に揃った瞬間覚醒リンクができる仕様変更がされるならば、こちらも大本命となるでしょう。

その他、見落としがちなところでは「ヤヌス」と「オーフレイム」を同時に出してSA打点を多量生成することもできます。

他には若干見劣りますが、これ自体決して弱い動きではありませんし、「ヤヌス」2体と「オーフレイム」2体を出してすべてSAになった時の打点力は恐ろしいものです。

ではこの「ザビ・ミラ」がどのデッキに採用されてくるかを考えると、一つ候補になるのは『キリコ』です。

次の16弾の時には「オーガ・フィスト」がNDで使えなくなるので、殺傷力の落ちる「サファイア」の枠を「ザビ・ミラ」に替えることが考えられます。

黒を入れることで妨害枠のカードを加えることも検討できるので、構築の幅広がるかもしれません。

これまでの「サファイア」型とどちらが強いのかはわかりませんが、「ザビ・ミラ」型でも一定の強さは持つと想像できます。

その他では現状デュエプレに横に並べるデッキは思い当たりませんが、「デストラーデ」を絡めたデッキは色が合うなら使い終わったcip持ちを強力なサイキックに変換できそうです。

「不滅ギャラクシー」などの耐性持ちとも相性がいいので、今の『ネクラ超次元』のようなデッキでも案外採用を考えられるかもしれませんね。

それなりのグッドスタッフ性能はありますが、どちらかと言えばコンボデッキのキーカードとして4枚積んで使用するカードです。

特に覚醒リンクの使用が変更された点はプラスに働いているので、「ヴォルグ」のない世界でも今後のサイキックの拡充次第で暴れまわることが期待できます。

セブ・ディオーネ

事前評価:4

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

6弾に収録された「ディオーネ」のエイリアン版です。

エイリアンには度々元となったカードから、エイリアン種族のみを対象or除外した効果のカードが存在します。

これもそれになぞらえてきたオリカです。

基本的には「ディオーネ」と同じ運用になりそうですが、あちらがあまり芳しい成果を上げたカードでないだけに、こちらも先行きは不安です。

ただ、効果の性能上インフレへの耐性は高いカードなので、SAが目立つ環境では役立つことがあるかもしれません。(実際、紙でも見出された経緯があります)

「ジョン」が追加されたことで、進化も含めて完全に攻撃を足止めすることも可能になりました。

ポイントになりそうなのは「セブ・コアクマン」の対象になること。

「ディオーネ」は耐久する性能=コントロール系のデッキに採用されるカードで、筆頭は『青黒ハンデス』や『ドロマー超次元』などです。

これらに採用した時にドローソースとして「セブ・コアクマン」との併用を考えることになりますが、あちらがデュエプレでの能力変更によってエイリアンを回収対象に含むようになりました。

本来の「アクアン」と同じ能力では墓地に落ちてしまうこのカードを拾えるのは、デッキを組む上では小さくない差になりそうです。

難点はこの16弾目玉である「ガイアール」と「シューティング・ホール」には為す術がないこと。

ただ、逆を言えばそのギミックを採用しないデッキに対しては強く出やすいので、意外に採用されるということもあるかもしれません。

実装が内定している「永遠のリュウセイ・カイザー」は自軍全体へのSA付与を内蔵しているので、それに対しては貧弱ながらも有効に出られそうです。

アクア・ソニックウェーブ

事前評価:6

FT:勝機は己の手で作り出せ!――アクア・ソニックウェーブ

紙からの変更点は種族にハンターが追加された点です。

前回「ドラゴニック・ピッピー」のところで触れたように、ハンター種族は意味を持ったもので、イラスト中にエイリアンによって付けられた発光する傷跡があります。

このカードは紙でハンターを持っていなかったためにそうした特徴は見られません…いいのでしょうか。

効果はシンプルながら悪くないもので、3ターン目に順当に出す際には高パワーのブロッカーを除いてたいていのクリーチャーをバウンスできます。

主にビート系のデッキでの採用になりますが、テンポを取るには十分です。

サイキックに当てれば単純に有利交換を取ることもできます。

比較対象に挙がってくるのが「ジャニット」です。

3ターン前後で場に出すことを考えた場合、基本的にはインフレに対応しやすいコスト参照の方が強力です。

ただ、パワー参照はゲーム終盤でも高コスト低パワーを対象に出来る場合や、コストが高くなりがちなトリガークリーチャーに対応できるという利点があります。

「ジャニット」はこれに加えてトリガー化する能力も持っていながら15弾環境で目立った活躍がありませんでしたが、性能としては決して悪くないものです。

同じ流れでいけば「ソニックウェーブ」も地味な位置になるかもしれませんが、いつでも日の目を見る可能性はあると考えられます。

種族を見ればリキッド・ピープルとハンターの優秀な2種族を持つので、そこが活きることもあるでしょう。

「アクア・ジェット」は9/19の公式放送にてそのままの能力で実装が発表されたので、バウンスでテンポを稼ぎながらの展開とドローソースの役割は持てそうです。

「ジャバジャック」は少し先のカードですが、リキッド・ピープルのビートダウンが強化機会に採用を検討できます。

もちろん従来の『ツヴァイ』でも採用候補です。

永遠のプリンプリン

事前評価:6

紙からの変更点はありません。

”永遠”は”とわ”と読みます。

先に背景ストーリーの話をすると、前回の「刃」のところで触れた通り、ハンターの戦士たちはエイリアンの拠点に進出する中で「マザー・エイリアン」と遭遇し、真なる黒幕・アンノウンの存在を知ります。

彼女と共に暗殺の対象とされていた娘であり王女の「プリンプリン」はフィオナの森へ逃がされており、ハンターの戦士たちは、娘をハンターに殺されたと思い込む「エイリアン・ファーザー」の誤解を解くべく、救出に向かいます。

どうにか王女を見つけたものの、その帰路で様々な敵の襲撃に遭い…ということで、エイリアンとハンターが和解するきっかけとなる、このエピソードシリーズ背景ストーリーのキーパーソンです。

効果もその架け橋となるようなものになっていますね。

派生カードが非常に多く、イラストのかわいらしさもあってデュエマ史全体を見ても非常に人気の高い、それこそ姫的存在のカードになっていきます。

背景ストーリーでの登場はこのE1シリーズの中盤以降なのでだいぶ先行した収録(紙では4つあるE1エキスパンションの3つ目に収録)になっていますが、デュエプレでの早期収録は色々と大人の事情があってのことかもしれません。

長くなりましたが、性能の話に移ります。

①の記事で書いた通り、「刃」とはシナジーを形成するカードです。

「プリンプリン」がいればエイリアンも踏み倒し対象になり、「コートニー」もいれば全文明のハンターとエイリアンを多量展開できます。

※勘違いしやすいですが、全クリーチャーにハンター・エイリアンを付与するわけではありません

同時収録ということはデザイナーズの一環とも考えられますが、次のデッキビルド杯ではよく擦られるギミックになりそうですね。

エイリアンとハンターには互いをサポートし合うものも多く、種族共有の効果は様々なところで恩恵を受けることができます。

もう一つのバトル耐性効果はスレイヤーにこそ無力なものの、「ランブル」を除いて基本的にバトルで場を離れなくなります。

パワーが4000と火力から逃れやすい値になっているので、意外に場持ちは良いです。

単体でアドバンテージをもたらすわけではありませんが、様々なコンボ要員としての使用を考えることができます。

派生も含めて本当にかわいいカードです。

サイバー・N・ワールド

事前評価:9.5

FT:新たな世界を創造するには、世界のリセットが必要だ。

紙からの変更点はありません。

NとはおそらくNewを指し、New World=新世界とFTに繋がるのでしょう。

墓地と手札をすべてリセットする効果はかなり豪快なもので、互いに同じ状態に戻すものの、主導権が自分にある部分で優位に使うことが可能です。

紙での使われ方を知らない人にとってはなかなか強さの理解が難しいカードだと思われます。

墓地をリセットする効果は主に墓地利用デッキへのメタやLO回避に役立つという点で殊更触れることもないでしょう。

15弾の主要墓地利用デッキ『MRC』に対しては、1枚で相手の準備をすべて0に戻すことができる点で強力に機能します。

相手に5枚のハンドリソースを与える点は気になりますが、延命はもちろん、詰めの段階で出すことで安全にフィニッシュをするカードとして強烈に刺さることには違いありません。

注目されるのは手札リセットの効果で、基本的に採用されるデッキはビートかコンボの2種です。

手札を果敢に消耗して展開することから自分の手札は減り、盾を割っていくことから相手の手札は増えていきます。

ちょうど息切れするタイミングで「N・ワールド」を出すことができれば、自分は多量ドローに対して相手に疑似的なハンデスを喰らわせることが可能です。

特に緑の絡むビートデッキでは、ブーストでより手札消費が激しくなることからより有効に使いやすくなります。

「フェアリー・ギフト」はかなりの相性の良さで、デメリットをほぼ打ち消すことさえできます。

今までのビートvsコントロールでは、コントロール側が耐えてリソースを枯らせれば比較的あっさりと勝ちを拾うことができました。

しかしこれが「N・ワールド」一枚で油断ならない状況を作ってしまうので、コントロール側はたまったものではありません。

コンボデッキでの採用では、相手とのアドバンテージ差をなくすよりも自分の動きを通すためのハンドリソース補充として働きます。

得てしてコンボデッキはブースト札を連打して最速のコンボ起動を目指しますが、共通してくるのがハンデスによる妨害です。

この「N・ワールド」は自分の動きの中での手札消費にも、相手の妨害への対策にも働くので、コンボの成功率を一気に引き上げてくれます。

紙では『Nエクス』というデッキで猛威を振るったことで、知っている人にはその印象が強いでしょう。

手札を惜しみなく使ってブーストした上で、マナを回復→多量のカードプレイ→マナを回復→N・ワールドで手札補充→マナを回復…と動いて理不尽な盤面を作り上げるコンボデッキでした。

「ボルバルザーク・エクス」は殿堂入りをしているものの、紙での印象的なカードの一つであることからデュエプレでも実装の可能性は高いと考えられます。

その際は「N・ワールド」との組み合わせを思い出したいものです。

現状の使い方で考えれば、『キリコ』は非常にマッチしたカードだと考えられます。

先ほどのコンボデッキの特性にはぴたりと合致しており、序盤ブーストで消費した手札の回復から妨害へのメタとして十分に機能します。

また、墓地をリセットする効果が自身の動きの中でも各種呪文の使い回し、ハンデスによって落とされた「サファイア」や「フィスト」の復活をこなします。

「星域」から出した「キリコ」によって場に出た「N・ワールド」で唱えた「星域」が手札に戻り、もう一度続けて使用するということも難しくありません。

15弾環境で不利寄りであった『MRC』との相性差を埋める点でも、十分な戦力として歓迎することができると考えられます。

後々まで見れば一気に5枚のカードをドローできるから、ドロー枚数を参照するカードとの相性も良好です。

現在でも「スチムパンプ」や「キキカイカイ」がありますね。

特に「ベニジシ・スパイダー」は紙でも併用された経歴があるので、デュエプレでも同じ流れを辿るかが楽しみです。

総合的に見て、紙での実績に遜色ない活躍が期待できるカードだと言えます。

デュエプレはゲームスピードと体験の視点から、コントロールよりもビート・コンボが強い環境が多かったゲームということもあって、風向きは常に良さそうだと想像されます。

1枚で形勢を返す可能性があることからも、場合によっては大きなヘイトを買う可能性を秘めたカードです。

次元流の豪力 タイタンの大地ジオ・ザ・マン

事前評価:ミランダ→9 ジオ・ザ・マン→9

紙からの変更点は、「ジオ・ザ・マン」のパワーが1000下がった点です。

「次元流の豪力」は”ジオ・バリバリ・ミランダ”と読みます。

紙ではよく「ミランダ」と略されていました。

性能は「フェアリー・ホール」のブーストがなくなって出せるコストが狭まって1体限定になった代わりに、光と火(友好色)も対象になって肉が付いたといったところです。

「フェアリー・ホール」と比べると、いくら2000のアタッカーが付いてくるとは言え力不足に感じませんか?

私は紙で見た時に感じました。

これが殿堂入りしていると聞かされて驚き、後にプレミアム殿堂に昇格してさらに驚いたことをよく覚えています。

クリーチャーであることからコスト軽減や踏み倒しなどの対象となり、単なるアタッカー以上の意味を持ちました。

紙で最も見られた使い方が「ギフト」を絡めて早期に2点持ちのシステムサイキックを設置する使い方です。

序盤から相手の動きを縛りつつ3点並べるのは強力すぎたため、「ミランダ」は殿堂入りに指定されます。

その後も様々な踏み倒しカードと相性が良かったことから活躍を続け、プレミアム殿堂まで上り詰めました。(2022/7に再び殿堂入りに緩和)

これ以外にも光・火・自然の3色に対応していることから、「マティーナ」でブロッカー展開、「ブーストグレンオー」で火力、付属する「ジオ・ザ・マン」でマナ回収など、様々な動きが可能です。

汎用性の塊のようなこのカードが何の調整もなく登場したということは、最大の呼び出し先である「勝利のリュウセイ」の調整や、「ミランダ」の踏み倒し手段の方で制限をかけて来るのかもしれません。

どこまでサイキックが実装されるのかが楽しみになってきます。

マナカーブのつながりを考えると、地味ながら先に公開された「四つ牙」とは相性のいいカードです。

「コーシロウ」か「カイマン」あるいはハンターのサイキックを出しておくことで場に進化元を2体揃えることができ、ほぼ確実な進化に繋げることができます。

「ジオ・ザ・マン」の方は一切縛りのないマナ回収効果を持ったサイキックです。

存在を知っている人からは常々探索化が不安視されていたカードでしたが、ここに来てその呪縛から抜けることができました。

デュエプレでは長く探索のせいでマナ回収効果のカード使用が避けられてきたので、「ジオ・ザ・マン」を使うことでようやくその有用性に気付く人もいるかもしれませんね。

主にゲーム終盤で非常に使い勝手の良い効果で、特にマナが伸びるデッキなら毎ターン選んで手札補充をしていくのとほぼ同義です。

効果がターン終了時なことから、拾ったカードがハンデスのリスクを持つものの、基本的に場に出して一度は効果を使うことができます。

相手が妨害を挟めないなら、序盤で埋めたフィニッシャーを一度回収するだけでも十分な仕事をこなせるカードです。

このカードの肝要な点は、メインデッキの枠を食わずして触れるゾーンを一つ増やせるということ。

「シュヴァル」が強いのは、単純な性能以上に盾追加という特殊なギミックをデッキ外に持てる点にあるのと同じです。

特にマナ回収は有用性に対してデッキの枠を消費するにはためらわれる効果なので、サイキックという多様な選択肢の一つに持っておけるのはかなりのメリットとなります。

若干難点となるのは、このカードを出せるようになるゲーム中盤に出してもほとんど仕事をこなせないところ。

とはいえ他の仕事をするサイキックと併用すれば問題は小さく、コマンドを種族に持つ点も優秀なカードです。

パワー低下は「アクア・ソニックウェーブ」の除去範囲にするため…?

光流の精霊ガガ・カリーナ イオの伝道師ガガ・パックン

事前評価:ガガ・カリーナ→7 ガガ・パックン→9

紙からの変更点はありません。

「ミランダ」と同じサイクルの光担当です。

ただ、こちらは出せるサイキックのコストが下がっています。

なぜこの不遇な扱いを受けているかは種族にあるのでしょう。(というかそれ以外思いつかない)

出す筆頭候補のカードは「シュヴァル」ですが、これによって場に2体のエンコマを揃えることができます。

「ミランダ」が「四つ牙」の進化元を2体揃えられるように、こちらも各種強力なエンコマ進化や、イレギュラーなところで「ボルフェウス」や「ネプチューン」に繋げることも可能です。

エンコマの頭数が重要になってくるカードには「アウゼス」があり、将来的な追加も期待されます。

ただ、このエンコマというところを活かす以外では他サイクルの下位互換となりやすいで出番は限られるかもしれません。

「パックン」は相手の呪文詠唱コストを増やす、デュエプレ版「ゴーゴン・シャック」と同じ効果です。

ただでさえこちらよりパワーが高く、ほぼ完全上位互換なのにもかかわらず、サイキックであることから汎用性まで勝ります。

1コストの差は非常に大きく、先手後手のどちらで場に出しても妨害として機能しやすい効果です。

先手を想定した場合、当然ながらこの「パックン」を出すためのホール呪文自体を止めることができます。

「パックン」が出ると『ラッカ超次元』は変わると言う人は多々見られましたが、それもこのためで、圧倒的に先攻が有利な状況を作ることが可能です。

後手で3ターン目で場に出した場合を想定しても、呪文の効果が強くなりがちな4コストの呪文詠唱を1ターン遅らせることができます。

相手がブーストをしている場合でも次は強力な5コスト「ホール」呪文を遅らせることができ…と、この1コストの増加がマナカーブという概念を持つこのゲームにおいては非常に大きな意味合いを帯びて来るのです。

続けて複数体出したり、これに「ジャミング・ビート」でも続けて使用すれば、「パックン」単体で勝負を決めるような流れを作ることも難しくありません。

効果の有用性の割にパワーも3000と高く、これから環境で増えるであろう「ブーストグレンオー」の2500を避ける値を持ちます。

評価記事では度々触れてきたように、コスト参照の効果がインフレに強いという点もポイントで、紙でもごく最近まで環境級だったように、長く活躍の期待できるカードと想定できます。

貪欲バリバリ・パックンガー

事前評価:8.5

FTその食欲、まさに貪欲!大地も獲物もバリバリパックン!

紙からの変更点はありません。

先ほどの「ジオ・ザ・マン」と「パックン」がターン開始時に場に揃っている場合に覚醒リンクをします。

性能はリンク解除の耐性を持っていることに加えて攻守を両立した効果を持っていることから優秀なアタッカーとなります。

元の状態ではブロッカーを持たないため、低コストのカードで除去されがちなブロッカー破壊を避けることが可能です。

特に大きいのは、この16弾で流行るであろう「シューティング・ホール」を避けられること。

ほぼ上位互換になるシューティングガイアールに対して、「GENJI」が勝る点の一つです。

というのは、この「バリバリ・パックンガー」のブロッカーを得る効果は常在効果だからです。

把握しておきたい大事な効果処理のルールとして、常在効果は誘発効果に優先して働くというものがあります。

常在効果とは場にあるだけで効果を発揮するもので、たとえば「アルカディアス」などが該当カードです。

誘発効果とは何かしらの条件を満たすことで発動するもので、今回話題にしている「GENJI」などが当てはまります。(~する時と書いてあるものと考えればわかりやすいです)

この「バリバリ・パックンガー」のブロッカーを得る効果は、わかりづらいですが常在効果とされています。

そのため、「GENJI」の攻撃時にはルールに則って「バリバリ・パックンガー」が常在効果でブロッカーを得る→「GENJI」の誘発効果が発動して破壊するブロッカーを選ぶ、という処理順になるのです。

とはいえ、この条件で「バリバリ・パックンガー」を突破できるのは「GENJI」くらいのもので、「デュアル・スティンガー」は次の16弾でND環境から落ちます。

とりあえずは頭の片隅に置いておくくらいの知識で良いでしょう。(ただし、常在と誘発の違いを知っておくことはとても重要です)

アタッカーとしてもディフェンサーとしても優秀で、リンク解除による耐性まで持つ申し分のない強さを持ったカードです。

難点というか、注意しておきたいのはリンクが強制である点。

「ジオ・ザ・マン」「パックン」の効果は原型を留めないものに変わってしまうので、これらのリンク前の効果を使いたい場合には注意が必要です。

おわりに

なんとなく感じ取った方もいるかもしれませんが、①から今までよりも少しだけ手を抜いて書いています。

あまりこの記事を書くのに時間を割きすぎるのは自分としても辛く感じていたので、折り合いをつけるためということで。(とは言ってもこの記事は14000字書いてるのですが…)

少し雑な文章でも抑えたいことは極力書き切るようにするので、お付き合いいただければ幸いです。

よろしければ次の③もどうぞ。

それではまた。