新カード解説③(デュエプレ11弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

11弾の新カードの考察第3弾です。

②についてはこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

それでは以下、本題です。

暗黒獣ヤミノシーザー

事前評価:7

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

はじめ見た時はパワー2000だと思ったので、気付いてから二度見しました。

ブロッカーは闇<水<光の順で質が良くなります。

闇は最も質の低い部類で、最初期のものではコスト×1000で攻撃できないデメリット付きのものでした。

これらを見るだけでも破格なスペックを持っていると言えますね。

2000でなくなった点は「ジャック・アルカディアス」やこれから出て来る「獅子幻獣砲」をかわせるラインで、大きな差です。

そしてその標準以上なステータスに加えて墓地肥やし効果までついています。

コストを考えれば1回発動できるだけでも十分でしょう。

名前に入ってる通り「シーザー」を使うデッキであれば、ナイト・マジックでコントロールしながら適当な呪文や「シーザー」を落としていって、「ヴィルジニア」で釣り上げた「シーザー」で適当にアドバンテージを取る構築ができそうですね。

その線で考えると、2コストで黒単色のパワーが高いナイトである点も強みです。

序盤から安心してコンボの準備をしつつ、ナイト・マジックの起点とすることができるでしょう。

デメリットはデュエプレにありがちな強制効果である点です。

うまくコントロール仕切ってしまうといつまでもこのカードが場に残る場合も出て来るので、相手よりも10枚以上山を削ってしまうということも容易に起こり得ると考えられます。

ライブラリアウトは元より、墓地探索の濁りにもつながる点は使う側にとっても調整が少し難しそうですね。

ただ、「シーザー」で唱えた呪文がデッキ下に戻ることを考えると、「ヴィルジニア」と「ソウル・キャッチャー」を活かして案外これらの点も上手く回避しながら戦えるのかもしれません。

邪眼死爵ゲーネフ卿

事前評価:7

FT:暗黒の意志に囚われたロマノフは、第100回戦国武闘会を前に、サムライを含む世界のすべてをデリートすると宣戦布告した。

フレイバーテキストには「ロマノフ」の使い手であるザキラに寄せたところが感じられますね。

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

6コスト4000のトリガーブロッカーで墓地肥やし効果を持ち、なぜか攻撃できます。

…まあそんなすごく驚くことかと言われるとそんなことはないんですが、先ほども述べたように闇のブロッカーは最も貧弱な性能であるものです。

それが文明・種族・出た時期が違うにしても、最もブロッカーが優秀なはずの光よりも優遇されているのはいささか納得が行きません。

メインとなるのはやはり墓地肥やし効果で、デッキから特定のドラゴンを墓地に落とすことが可能です。

たった1枚と地味ながらも、ピンポイント落としの強さは最早説明不要と言えるほどでしょう。

最も相性がいいのはデザインされている「シーザー」で、「ロスト・チャージャー」では不可能だった「HELL」を搭載したデッキで「シーザー」を確実に落とすことができます。

「ヴィルジニア」が5コストで「シーザー」を釣り上げることができるので、ほとんど準備ができていない段階からでも「ゲーネフ」1枚トリガーしただけで逆転劇が起こり得ます。

このあたりは『アポロ』で「ベティス」がトリガーして予定よりも早いターンに「アポロ」が着地する感覚と似ていますね。

この肥やし効果が任意である点も不気味なくらいの優遇を感じます。

同じ「ロスト・チャージャー」の問題を解消する可能性があるのは「ロマノフ」です。

ベストと言えるかは別にしても、これで「ヘブンとバイオレンスの衝撃」を採用した『ロマノフ』で、「クルセイド・チャージャー」以外のデッキから「ロマノフ」を落とす手段ができましたね。

墓地を経由する定番と言えば「グール」や「サファイア」も挙がってきます。

このためだけに採用するには少々気が引けるところもありますが、「ロスト・チャージャー」以外に落とす手段が増えたことは待望と言えそうです。

難点はコストが重めで、トリガーありきな能力であるところ。

逆を言えば使いづらさにつながる部分をトリガーがすべて補っていると言えるので、ドラゴンに絡むコンボを狙うデッキの切り札として長く使われていく可能性があります。

黒神龍ドボルザーク

事前評価:7

FT:その龍の咆哮が呼び込むのは、希望か絶望か。

紙からの変更点は、サーチが探索化した点のみです。

紙ではスーパーデッキ「ヘヴィ・デス・メタル」に収録されたカードでした。

効果は至ってシンプルですが、それゆえの強さがあります。

サーチ対象が絞られていることが探索のあるデュエプレではかえって都合がよく、よほど奇抜な構築にしない限りは確実に狙ったフェニックスかゴッドを回収できるでしょう。

『赤黒』というカラーリングは決められてしまいますが、「アポロ」は「ヘリオライズ」と合わせて計8枚のサーチカードとできますね。

「竜極神」も手札にあってまったく困らないカードなので、手軽に持ってこられる点は強みとなります。

「ゼロ・フェニックス」を引っ張ってくると、このカードを5コストで出していた場合には普通にコストを払って進化する道も考えられます。

高パワーのブロッカーとして守りにもなるので、コントロール系の『ゼロ・フェニックス』では十分採用できそうですね。

破壊されやすいドラゴンとしてはもちろん「グール」との相性も抜群です。

黒入りのドラゴン・フェニックスデッキで縁の下の力持ちのように活躍してくれるカードだと評価できます。

魔光帝フェルナンドⅦ世

事前評価:6

FT:なし

紙からの変更点はパワーが+1000されてW・ブレイカーがT・ブレイカーになった点です。

早い話、墓地版呪文シンパシーを持った大型獣です。

普通の『ナイト』デッキでの呪文比率は20枚強ほどになるので、ほどよく出る頃合いは呪文が5,6枚貯まった6,7マナくらいでしょうか。

その頃にはだいたい攻撃トリガーで-5000くらいを発動できるようになっているので、ほとんどのウィニー、ちょっと意識すればW・ブレイカー持ちくらいまで破壊できるようになります。

デュエプレでは数少ないクリーチャーによる除去効果なので、場合によってはコントロールデッキで大敵となる「デルフィン」や「パーフェクト・ギャラクシー」の除去を狙えますね。

もちろんこれらは『ナイト』にとっても脅威となり得るので、「フェルナンド」はいつでも採用候補とできそうです。

単純にボードアドバンテージを取りながら3点が残るのも強力ですね。

フィニッシュ手段に難儀しがちであった『ナイト』にとっては打点としても心強いカードです。

このカードの早期着地に構築を寄せていくなら、「エマージェンシー・タイフーン」や「ネオン・ウィンド」「プライマル・スクリーム」あたりとの併用も考えられます。

コストが高いことを活かして「ロスチャ」で落とす運用を考えるのも、まったく悪くはないでしょう。

「バルクライ王」という優秀なリアニメイトカードがあるので、それから出せるカードとしてはかなり強力な部類となります。

気になってくるのは攻撃トリガー故にアドバンテージを稼ぐまでに時間を要するところと、そこもあって諸々の御膳立てをしてまで出す必要があるのか、というところです。

さほど意識せずとも墓地に呪文をためられるデッキや、あるいは一挙に大量に呪文を落とすカードが登場した際には、低コストで出せる大型として白羽の矢が立つかもしれません。

直近でも実装時期をとうに過ぎたカードが急遽実装されるというケースが多々発生しているので、将来的には期待したいですね。

分解していくと結構シンプルな性能をしたカードですが、やはり独特なところも多いのでいつか思わぬ活躍をする可能性もあるかもしれません。

超神星DEATH・ドラゲリオン

事前評価:8

FT:かつて世界を焼き尽くすほどの力を持っていた太陽の神が、煉獄の極魔弾によって世界に再臨する。

紙からの変更点は、コストが1下がった点と、パワーマイナスの効果が自軍にはかからなくなった点です。

紙では場のクリーチャーすべてがパワー減少するので、-9000したら自分がトリガー「バースト・ショット」で倒されるというちょっとかわいい面がありました。

元となったのはもちろん「アポロヌス・ドラゲリオン」です。

関係性については紙では名言されていませんでしたが、デュエプレにおけるこのフレイバーテキストによって、”煉獄の極魔弾”によって復活した姿だと判明しました。

この”煉獄の極魔弾”は最近になって紙で登場したもので、「暗黒皇グレイテスト・シーザー」もこの魔弾によって復活した「暗黒王デス・フェニックス」だとされています。(煉獄の魔弾という言い方が固有のカードを指しているわけでない説もあるが)

ではその魔弾を撃ったのは誰か?

最も堅い線が、それら武器を管理する邪眼の長「ロマノフ」です。

つまり、「ロマノフ」によって「シーザー」も「DEATHドラゲリオン」も生み出されたのではないか、という見方が強くなります。

「DEATHドラゲリオン」が種族にドラゴン・ゾンビを持っているのは、復活者の「ロマノフ」の影響だと考えることもできます。

むしろこの線を補強するために、デュエプレで「アポロ」からティラノ・ドレイクの種族が剥奪された一方、「DEATHドラゲリオン」にはドラゴン・ゾンビが付与されたのかもしれません。

…前置きの背景考察が長くなりました。

本家「アポロ」とはかなり趣が異なり、盤面コントロールが重視された性能となっています。

最大で全体-9000の効果は非常に大きく、横並べするデッキなら壊滅的な打撃となるでしょう。

「パーフェクト・ギャラクシー」のような離れない効果を持ったクリーチャーも問題なく除去可能です。(紙では効果が違って除去されないのでデュエプレ特有)

このマイナス効果が小出し可能な点も、利便性が高いですね。

突破力が極めて高く、拮抗したゲーム展開の打開や、最後の一押しが必要な状況で輝く効果だと言えます。

この後も少し名前が出てきますが、『5cメカオー』が作るほぼ詰みの状況を変えられる可能性も持ったカードです。

召喚方法がマナ進化GVと、一気に3マナ削ってしまう方法にはなるのはたしかに小さくない損失です。

ただ、これはマナから任意のクリーチャーを墓地に落とすことができる希少な効果と言い換えることもできます。

進化元にしてすぐメテオバーンで墓地に送れる上、「DEATHドラゲリオン」自体がドラゴンを持っていることからも好相性です。

コストが同じために「ロスチャ」と併用できなくなってしまう点は残念ですが、別方向から構築を考える契機とできそうですね。

もちろん他のドラゴンサポートも受けられるため、先の「ドボルザーク」からのサーチや「ルピア」による軽減を受けることも可能です。

「グール」以外でも、マナから墓地に落としたいカードと言えば「ザガーン」も選択肢に入ってきます。

ドラゴンサポートを活かして良し、活かさずとも闇主体のデッキで隠し味としても使って良しな、面白いカードだと評価できます。

メテオバーンが一気に3枚使用可能な点から、後々特殊勝利効果を持つ「ユニバース」が実装された場合にも重宝されるかもしれません。

ちょっと残念な点は、自軍へのマイナス効果がなくなったことで、能動的な「グール」起動ができなくなったところ。

紙では「ドボルザーク」から「DEATHドラゲリオン」サーチ→マナの「グール」を進化元に「DEATHドラゲリオン」を出して攻撃→効果で「ドボルザーク」が破壊されて「グール」蘇生というコンボが狙えたので、単純に強化されたとは言えないでしょう。

また、このコンボからもわかる通り、「DEATHドラゲリオン」のマイナス効果はその時場にいるクリーチャーのみにかかります。

発動後に場に出たクリーチャーは影響を受けないので、トリガークリーチャーは問題なく場に出すことが可能です。

逆転のオーロラ

事前評価:6

FT:危機を乗り越える勇気が君にはあるか?

紙からの変更点は使用マナが増えなくなった点です。

紙では3弾に収録されたカードなので、最古参のプレイヤーでも見覚えがある方が多いでしょう。

アンタップインなことから悪用に悪用が続き、規制こそかかっていないものの、その可能性を危惧するコンボが紙ではしばしば開発されています。

デュエプレではしっかりその目を潰すべくタップイン効果になっていますが、任意枚数というもう一つの大事な点は守られています。

有効な使い道の一つはこの後紹介する「ガブリエラ」との組み合わせにありますが、それ以外の部分を考えてみましょう。

一つは盾を減らすところと併せて『獄門イングマール』です。

実は決められてしまうとかなり対処が難しいコンボの一つで、こちらがリーサルに行けない状況でこれをされてしまうとなかなかに悩まされるでしょう。

「獄門」がNDから落ちる点では地雷との遭遇率は下がりそうですが…

もう一つ、『黒緑ドルバロム』の革新的なカードとなる可能性もあります。

「ロスチャ」から3→5→9というルートができたので、「ギフト」を絡めない5ターン目「ドルバロム」はなかなかの脅威です。

これには任意枚数のブーストで済む点も活きてきますね。

その他考えられる使い方だと、盾補強ができる「ミルザム」との組み合わせや、殿堂入りカードの盾落ちをケアする使い方でしょうか。

「オーロラ」のような凶悪な実績を持つカードは、デュエプレで使用不可に近いところまで調整されてしまい場合も多いのですが、これはまだ色々と使い道を考えることもできそうですね。

余談ですが、紙では「ブラック・ボックス・パック」というジョークエキスパンションがあり、それに再録された時には”逆転”という名前に掛けてイラストが上下逆さまになったものが収録されました。

フレイバーテキストは「100枚に1枚くらい、裏面が表面に、表面が裏面に印刷されてるカードがあるらしいぞ!?」というもの。

デュエマのこういうところ、本当に好きだなあって思わされます。

光姫聖霊ガブリエラ

事前評価:7

紙からの変更点は以下。

・敗北回避をした場合にあった”次のターンの終了時に敗北する”という効果がなくなった

・敗北回避効果にゲーム中1回の制限がついた

紙では先ほどの「オーロラ」の手札版である「デビル・ドレーン」、「獄門」を踏み倒しながら攻撃できる「M・ロマノフ」と組み合わせたワンショットデッキで採用されていました。

後にも同種のデッキで使用されることは度々あり、「ガブリエラ」自身は規制されていないものの、悪いカードと仲の良いイメージがついたカードです。

デュエプレではこれをそのままとはいかないので、先ほどの「オーロラ」で紹介した『獄門イングマール』での使用が想定されているのでしょう。

他に「オーロラ」との組み合わせで考えていくと、「アルファディオス」も候補となってきます。

「オーロラ」+「ガブリエラ」→「アルファディオス」に進化の流れは、十分実現性のあるロマンの域だと感じられます。

G0効果と敗北回避効果の制限は別物なので、仮に「ガブリエラ」が破壊されても次ターン再びG0「ガブリエラ」から「アルファディオス」を出せますね。

エンジェル・コマンドがデュエプレではかなり強い種族なので、そこを活かされる道が見つかる可能性はありそうです。

また、枠の問題がありますが、『5cメカオー』採用して「オーロラ」+「ガブリエラ」→「デリンダー」+「パーフェクト・アース」+「プラチナム」といった動きも悪くないと考えられます。

これは「パーフェクト・アース」が盾追加効果を持っている点でもかみ合わせが良さそうです。

「プラチナム」を使った『5cメカ』が開発側の想定を超えたちょっと”良くないこと”をする寄りのデッキだったために、同じ敗北回避効果を持つ「ガブリエラ」も異色のデッキの誕生が望まれます。

エコ・アイニー

事前評価:6

FT:龍を育む大地は、大いなる恵みをもたらす。

紙からの変更点は、ブーストがタップイン(使用可能マナが増えない)になった点です。

ただ、”1枚目をマナゾーンに置く。そのカードが~”というように一度句点で区切られているので、ひょっとしたら1枚目の分は使用可能マナが増えて、2枚目が増えないという仕様なのかもしれません。

試してみるまでなんとも言えませんね。

このカードは覚醒編(現デュエプレは戦国編メインで、覚醒編は2つ後のシリーズ)のカードなので、少々未来から先取りしたカードです。

おそらく同種効果を持った「龍の呼び声」がNDから落ちてしまうことに際して収録されるのだと考えられます。

この手のカードはたいていコストが軽くなる呪文側に軍配が上がるので、インフレが進む中で有用性が落ちやすいクリーチャー版が入れ替わりで登場するのは苦しいところを感じますね。

採用先は専ら「龍の呼び声」と同じ『連ドラ』になるでしょう。

具体的なイメージとしてはドラゴン28~32枚の構築に、8~12枚のブースト・軽減札として入るか、というところですね。

「ルピア」とは、あちらよりは1コスト重い分確実なアドバンテージを取れて、色も序盤に重要な緑という点で比較されていくでしょう。

ドラゴンデッキで4→7の動きが重視される場合には優先されることも多くなりそうです。

永遠にプッシュされるドラゴンデッキにおいてはインフレに置いて行かれやすい性能ですが、現カードプールでは十分選択肢とできそうです。

武装竜鬼アカギガルムス

事前評価:9.5

FT:グレイテスト・シーザーに立ち向かうため、戦国武闘会の優勝者である紫電はパーフェクト・ギャラクシーに協力を要請。最強のサムライであるシデン・ギャラクシーが誕生した。

デュエプレオリジナルカードとして登場しました。

かなり未来のカードですが、近似した効果を持ったカードは紙でも存在し、直近まで現役級の活躍をしていました。

こちらと比較すると、

・条件を満たさない場合にバニラ化した

・種族が変更された(コマンド種族は後々かなり重要性が増す)

・マナのドラゴンの文明を参照しなくなった

という変更点が加えられていますが、時代の差を考慮するとかなり軽微なものに感じられます。(最後については紙に勝っている)

現プールにおけるドラゴンデッキにとっては、シンプルにオーバーテクノロジーな強さを持ったカードです。

緑の入ったドラゴンデッキであれば今後4枚投入はほぼ確定で、むしろこのカードを使いたいばかりに緑を入れたり、緑をタッチしたり、といったことを起こし得るほどの性能を持っています。

採用先が限られるところではメタゲーム上で頻繁に遭遇するということはないでしょうが、個人的な衝撃は「ジャック・アルカディアス」を見た時並です。

種族も優秀なものを豊富に持っていることから、シナジーのあるところでは長く使われていくことが約束されたと言えるほどのカードです。

…強すぎて書くことがないタイプだ。

「ボルテール・ドラゴン」「ベティス」に続く3種類目のトリガードラゴンということで、この三種類だけでもドラゴンデッキのカウンター性は高く、「アカギガルムス」はその代表となるカードだと評価できます。

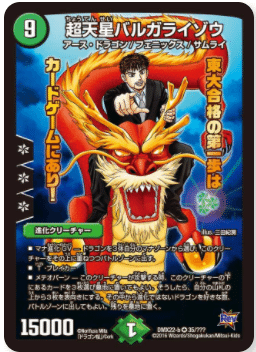

超天星バルガライゾウ

事前評価:9

FT:極滅の黒き太陽が世界を包み込む中、サムライ達の闘う意志が、龍を司る存在を生み出す奇跡を起こす!

「オーロラ」のところで触れたブラック・ボックス・パックではこの「ライゾウ」も、漫画『ドラゴン桜』とコラボして登場しました。

このことについて触れたwikiの冷静な突っ込みがちょっと面白かったのでリンクを貼っておきます。

紙からの変更点は、山上3枚から好きなだけドラゴンを出す効果が、5枚見て3枚まで出す効果に強化された点です。

『連ドラ』の最大の切り札とも言えるようなカードが登場しました。

人気デッキなだけに様々なバリエーションが存在しますが、「バルガライゾウ」を超える派手さは現代の紙まで見てもそう多くはありません。

コストこそ重いものの、一度出せればゲームエンド級のカードパワーを振るうことができます。

先ほどのサポートカードを見る限りは、やはり素直にマナをためたり「ルピア」の軽減を噛ませたりする形での使用が想定されているのでしょう。

早めの着地ルートはそれなりに豊富で、「ルピア」、「呼び声」、「ロマネスク」、「エコ・アイニー」あたりを使うと、ある程度デッキが回って着地圏に到達可能だと考えられます。

先ほどの「オーロラ」を使っても最速5ターン着地が目指せますね。

サーチ手段に関しては「ライゾウ」がサムライを持っていることから、「ジャック・ライドウ」、フェニックスを持っていることから「ヘリオライズ」がいい仕事をしてくれます。

「ライドウ」を絡めた最速の動きだと、「ルピア」→「ライドウ」or「ヘリオライズ」→「ギフト」+「ライゾウ」といった感じでしょうか。

早出しを考えるほどにデッキにドラゴン以外の不純物は増えていきますが、そこは「ライゾウ」の効果が強化された点がかなり嬉しいところです。

複雑な要素を省いての計算となりますが、40枚のデッキ中ドラゴンを28枚にした場合に5枚捲って3枚ドラゴンがヒットする確率は約85%です。

「ライゾウ」を出すタイミングにも依ってきますが、基本的には1,2枚強烈な効果を持ったドラゴンを出せれば十分な場合も多く、3枚出せるならばある程度質は無視することもできます。

『連ドラ』が常に抱える事故という問題を構築から緩和可能とした点だけでも、「ライゾウ」を高く評価することができるでしょう。

一応、出す候補として考えてみると、筆頭に挙がるのはこのあたりでしょうか。

「ライゾウ」の攻撃を通してる時点で3枚割っている可能性は高いので、「サファイア」は実はさほど重要でないと考えられます。

「ロレンツォ」は「ライゾウ」は元より、一緒に出したドラゴンへの耐性付与と壁を築ける点でかなり優秀です。

「ライゾウ」が同名出しを禁じていないところからも、強烈な「ロレンツォ」2枚出しもそれなりに狙えそうですね。

「デルフィン」はほぼどの対面にも等しく効くので、最も出したいカードと言っても差し支えなさそうです。

長くドラゴンデッキの切り札として愛用されるポテンシャルを秘めたカードと評価できます。

一応、これは「ライゾウ」というより『連ドラ』を使うにあたっての共通の注意点になってきますが、「バルガゲイザー」と「カチュア」は進化も出せて、「バルガライザー」は進化を出せません。

カードパワーと出た時期を考慮しても「バルガライザー」を『連ドラ』に入れたくはなりますが、「ライゾウ」を出すことはできず、サブプランとしての運用を求められる点は注意が必要です。

「バルガゲイザー」は攻撃によるタイムラグはあるものの、場に進化元を必要としない「ライゾウ」を問題なく出すことができる点で差別化ができます。

「カチュア」はこのカード自体がドラゴンでない点や「ライゾウ」がマナに3体のドラゴンを要求する点から難しいですが、デッキから「ライゾウ」を出せる点は唯一無二です。

「ライフ」→「カチュア」→「ギフト」+「カチュア」で最速4ターン目に「ライゾウ」着地ができる動きは「ライフ」→「エコ・アイニー」→「ギフト」+「ライゾウ」と同速で、現実性を持ったロマンとして考えられそうですね。

『連ドラ』は幾度となく環境入りを期待されて今一つ届かないところがあったので、この「ライゾウ」の参戦によってどう動くかは非常に楽しみです。

まとめ

無難に強いカードが多いと感じられてきた12弾ですが、「オーロラ」や「ガブリエラ」といった、不安因子と言えるものまで来ました。

デザイナーズ要素もある中にしっかりこういったユーザの力を試すカードも入ってきて、個人的には好感を持てています。

過剰なインフレには反対派なんですけどね。

やはり活用が考えられそうなカードが多く出て来ると、のめりこんでるほどにわくわくしてきてしまうものです。

これを書く11/21には、リリース日が11/25と発表されています。

もう4日と思うと、本当に早いですね。

次で事前評価の記事は最後となるでしょうが、お付き合いいただけると幸いです。

それではまた。