新カード解説⑤(デュエプレ16弾)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

16弾の新カードの考察第5弾です。

④についてはこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

また、評価はするものの、用途の紹介や背景ストーリーでの活躍を中心としていきます。

それでは以下、本題です。

シンカイタイフーン

事前評価:6

FT:シャン・ベル、アクア・ジェット、サンダー・ブレード、リュウセイ・カイザー、鬼流院 刃。各文明から集められた精鋭は、ハンター5戦士と呼ばれた。

紙からの変更点はありません。

紙の墓地ソースデッキと言えば闇を軸にして火と水が親和性が高いのですが、デュエプレだと『青黒ドルバロム』以外で水入りのデッキが前に出てきたことはあまりないので不思議です。

「エマージェンシー・タイフーン」のトリガーがなくなってブロッカーが付いてきて引ける枚数が1枚減った…と言うと強引でしょうか。

ブロッカーという側面のみを見て採用するのではあちらに劣るので、種族やクリーチャーである点を活用できるデッキに採用したいものです。

この後のカードを流れを見るにハンター版『ロマノフサイン』の構築での採用がデザインに見えます。

反撃の城 ギャラクシー・ファルコン

事前評価:7

FT:ハンター達の、反撃の象徴。

紙からの変更点はありません。

1マナのSA付与には13弾で登場した「キリモミ・スラッシュ」がありましたが、これは城になったことで効果が永続する代わりにハンター限定となっています。

基本的には上位互換として使うことができるでしょう。

これもこの後紹介する「ロマノフⅠ世」のハンター版とのコンボを見据えたものですが、普通のハンタービートのデッキでも使うことは考えられます。

横展開が基本のデッキで「アクア・ジェット」による大量リソース確保手段もあるので、抱えた手札から展開して余った1マナでこのカードを使用するのは悪くない使い方です。

コンボ寄りのカードではありますが、隠し味的に数枚入れる使い方が考えられるでしょう。

また、SA化は脅威となるので相手としてはどうにか止めたいものですが、それには要塞化されたシールドをブレイクする必要があります。

すぐにブレイクされてしまうような場合でも1:1の手札交換として使えるので、腐る場面も案外少ないと想定されます。

ミラクル・リ・ボーン

事前評価:7.5

FT:光る傷口を開くと、ハンターが蘇る!不思議な不思議な傷口・・・。

紙からの変更点はトリガーを得た点です。

「インフェルノ・サイン」のハンター限定版呪文です。

こちらは紙では5コストだったので「ミラクル・リ・ボーン」はほぼ完全下位互換でしたが、デュエプレでは相互互換となっています。(紙の登場時には既に「インフェルノ・サイン」が殿堂入りしていた)

一応「ミラクル・リ・ボーン」は進化も出せる点で差別化できていましたが、トリガーを得てコストの差も付いたので立場は良くなったと言えそうです。

自身のコストを上回るカードを出せるということで、それだけでもパフォーマンスはかなり高めのカードと判断できます。

トリガーを1コスト換算するなら実質的に4コストで7を出すのと変わらないので、カード単体が持つパワーは高めです。

となれば対象になってくる7コスト以下のハンターを見ていく必要があります。

想定されているのはこの後紹介するハンター版「ロマノフ」で、疑似ロマノフサインを行う使い方です。

先の「ギャラクシー・ファルコン」と組み合わせてワンショットを狙うことができます。

「ロスト・チャージャー」+「ギャラクシー・ファルコン」から繋げば4ターン目に2体の「ロマノフ」を展開でき、要求値は挙がりますが「シンカイタイフーン」などで2ターン目の手札交換を行えていれば3体以上の展開も可能です。

基本的にコンボパーツ向きのカードということで、気になってくるのはどれほどこれと相性がいいカードがあるか、ということ。

残念ながら最も相性の良いと思われるのがこの後紹介するハンター版ロマノフで、それも環境級とは言い難そうなのが現状です。

グッドスタッフとしての強さはそれなりに持ち合わせているので、『ハンター』のデッキでは有用なトリガー枠として、場合によっては黒の入らないデッキでもタッチするくらいの強さは見込めるかもしれません。

この記事で最後に紹介するカードとの相性がどれほどかは未知数です。

暗黒GUY・ゼロ・ロマノフ

事前評価:6

FT:失われしロマノフの力を語り継ぐのが我が役目。あの偉大な力と比べれば、エイリアンなど恐るるに足りぬ。――暗黒GUY・ゼロ・ロマノフ

紙からの変更点は以下。

・墓地に落とすカードが探索かつ条件が付いた

・攻撃トリガーで唱える呪文コストが6以下から7以下になった

紙では「ロマノフⅠ世」と種族と名前以外はまったく同じカードでしたが、デュエプレではレアリティの差もあってか能力が変わりました。

墓地探索がなくなったとはいえ、さすがに2枚落とせる「Ⅰ世」の方が使いやすさは上だと思われるので、このカードを使う場合は5枚目以降としての役割か種族を活かしてのことになります。

5枚目以降としては「Ⅰ世」が1枚でも盾落ちした時にコンボで殴り切れなくなる状態をケアできるものの、下位互換になるこちらが探索対象に引っかかる点が気になってきます。

これを入れると従来の構築では「Ⅰ世」「インフェルノ・サイン」「デーモン・ハンド」に加わる4枚目となるので、「Ⅰ世」の効果でこのカードと「Ⅰ世」以外のカードが捲れた時に下位互換を墓地に落とさざるを得なくなるのです。

そうなると1枚しか墓地に落とせないこちらではコンボが止まってしまう恐れがあり、リスクとなってきます。

ただ、これは探索範囲のカードを5枚以上の構築にした時に大当たりor当たりのどちらかを引く確率を上げる、というようにも考えられるので、完全なるマイナス要素ではありません。

どちらかと言えば5枚目以降の「Ⅰ世」の役割を持てるのはデッキとしてプラスに働きそうなので、既存の『ロマノフサイン』では過剰と判断されなければ採用されると考えられます。

ハンターを持つことによるシナジーは「ギャラクシー・ファルコン」「ミラクル・リ・ボーン」の流れからわかるでしょう。

今までの『ロマノフサイン』は固定枠がかなり決まってしまっているデッキなので、『ハンター』の多様なカードを入れた中に加える場合にはこのカードの個性を出していけそうです。

「カチュア」のハンター版も紙には存在するので、こちらも登場して来ると差別化がいっそうできそうなので期待したいですね。

VRに格下げされたことからも環境で大暴れということはないでしょうが、裏を返せば公認大会も開催されるVR以下の特殊レギュレーションでも『ロマノフサイン』を組めるようになったということです。

「ミラクル・リ・ボーン」含めて周囲のカードは悪くない性能をしているので、どこかの局面で「ロマノフ」の名に恥じない活躍を見たいものです。

ボルバルザーク・エクス

事前評価:10

FT:ボルバルザークの名は永遠なり!――ボルバルザーク・エクス

紙からの変更点は、マナ全回復の効果が10ターン目以降になった点と、10ターン目まではターン1となった点です。

「ボルバルザーク」の名を持つカードは多数存在しますが、基本的に元のターンを続けて行う効果に掛けた、何かしらの行動を2回行う効果を持っています。

「紫電」がアンタップによって2ターン連続の攻撃がデザインされていたように、こちらはマナが再使用できることで2回行動を再現しています。

とりあえず7枚起き上がるだけでも1ターン中の行動量を大きく増やすことができ、手札さえあるならば出し得なカードです。

自身がSAを持っていることもあって、7マナ溜まった時にこのカードを2枚続けて出すだけでも相手を大きく追い込むことができます。

10ターン目を迎えていれば、極論このカードを4枚立て続けにプレイして一気にゲームを終わらせることも可能と、フィニッシャーとしての性能には申し分ありません。

紙ではその特性を活かして多分に悪用されたことから、登場後わずか10か月ほどで殿堂入りを果たした実績があります。

今回の実装で紙から大きく弱体化したということはないので、なおオーバースペックな性能での活躍が恐怖と共に想像されるカードです。

使い方をいくつか紹介していきます。

紙で最も有名だったのが『Nエクス』で、この16弾で同時実装される「サイバー・N・ワールド」とのシナジーを軸にしたデッキです。

「エクス」は特性上使うほどに手札リソースを減らしていきますが、それを「N・ワールド」でリセットできます。

単にリソースを回復するのみならず相手とのアドバンテージ差を付けやすく、さらなる「エクス」を引き込むことも可能です。

これだけでも既に場に4点揃うことになるので、これが何度も連鎖していくと恐ろしい状況になるのは想像に難しくないでしょう。

マナを相当に伸ばして10ターン目を迎えれば、1ターン中に複数の「エクス」と「N・ワールド」をプレイすることも難しくありません。

横に並べた最後に「永遠のリュウセイ・カイザー」を出して、SA化させた大量のクリーチャーで攻撃することもできます。

13マナは「N・ワールド」と「エクス」を同時プレイできる値ですが、同じコストには「フュージョン」もあるので、再補充した手札から唱えるといったデッキも考えられるかもしれません。

また、「エクス」はマナが伸びるほどにリターンが大きくなる点で『フュージョン』に入った「セブンス・タワー」や、同じドラゴンである「ロマネスク」のような多量ブーストカードとも相性が良く、「エクス」によってターン開始時よりも取れるアクション数が増えているということも起こります。

さらにコンボ的な使い道を見るならば、「エクス」を回収できるカードとも極めて相性が良く、今回の「ガロウズ・ホール」はグッドスタッフ性も高い適任のカードです。

「エクス」+「ガロウズ」の動きが13マナあればできるので、手札次第で1ターンで相手を敗北に追い込むことも難しくないでしょう。

似た役割は「アラゴト・ムスビ」などのマーシャル・タッチ持ちでも実現でき、こうした使い方を画策するプレイヤーも多く出て来ると考えられます。

ロマン寄りにはなりますが、「ガジラ・ビュート」のようなカードを複数回プレイすれば、「エクス」がSA持ちということもあってフィニッシュの安全性を高めることが可能です。

「ガジラ・ビュート」を5回使い回すようなデッキも登場するかもしれません。

こうした派手な使い方をせずとも、7マナあれば多色のドラゴンを無料設置できることと同義なため、このカードから進化できるカードやドラゴンを頭数に数えるカードとはかなりの相性を誇ります。

ここから連想すると、各種コスト軽減や踏み倒しとも抜群の相性を持っていることがわかるでしょう。

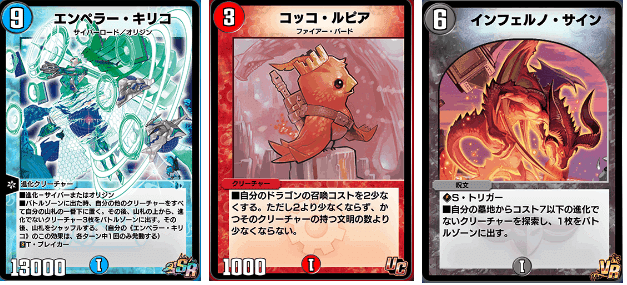

「星域」を唱えて出した「キリコ」から「エクス」に繋がれば、わずか3マナで7マナ以上を回復させ、「ルピア」の軽減は乗るほどにバリューを上げていき、「インフェルノ・サイン」はグッドスタッフとしての他の役割を多く持ちながらコンボの起点とできます。

「キリコ」から着想するなら「ザビ・ミラ」の生贄役にも適任…と、考えれば考えるほどに使い道が見つかり、そのどれもが一定の強さを持ってくると想像されます。

本家の「ボルバルザーク」に引けを取らない、将来の規制候補待ったなしと言えるほどのカードです。

これだけメリットを持ちながら「ボルバルザーク」のような9ターンまでは使用が制限されるデメリットがないのも強みでしょう。

7マナに到達して色が合えば即採用と言って過言でない強さをカタログ上では見ることができます。

無理に懸念点を挙げるなら、このカードが「ボルバルザーク」同様赤緑というコントロールに不向きな色を持ち、それらでは10ターン耐える戦略を組みづらいということです。

とはいえそこは「ボルバルザーク」とは違って7ターン目に出してもメリットカードとして機能するので…ということで、考えてる方が自己矛盾を起こしてきそうです。

”タッチボルバル”という言葉はデュエプレの歴史を語る上で欠かせませんが、これには良い意味だけが籠っていたわけではありません。

「ボルバル」の再来が、本家と同様の流れを生まないことを願いたいばかりです。

おわりに

ようやく16弾の事前公開カードの評価を終えることができました。

手を抜くとは最初に言ったものの…抜けたのはせいぜい1割くらいかなという感想です。

やはり力加減が下手で情けないです。

さて、新章に入って初エキスパンションですが、道中触れてきた通りに強力なカードが多々見られる弾となりそうです。

特に隠し玉だった「ボルバルザーク・エクス」に加えて「DNAスパーク」と「永遠のリュウセイ・カイザー」に10点満点を付けましたが、普段はパック中1枚でも出せばいいほどです。

これに並ぶような評価を付けたカードも多数あったので、期待とインフレへの不安が同時に膨らんでいます。

ゲームシステムへの改変も入り、デュエプレも一つの転機でしょう。

振り返った時にこの時が良かった時だと思えるような環境が展開されていけば、それが何よりに感じます。

ここまで読んで下さった方はありがとうございました。

またリリースされたら環境考察の記事も書くでしょうが、そちらも楽しみにしていただけると幸いです。

それではまた。