デュエプレ27弾環境考察

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

以下にて27弾環境の推移と簡単な解説を記録として残していきます。

ND環境

環境前期

デッキの軸となりそうなSR,LEGのカードの事前評価を行っていたため、それを下敷きに述べていく。

やはり《禁断》の加わった【レッドゾーン】の存在感は強大だった。

瞬く間に環境をバイク一色に染め上げ、極端な環境を形成していく。

タッチトリガー式の【赤単レッドゾーン】が各所で使用された。

トリガーは《ホーリー》を筆頭に《クロック》などの定番が試され、《ジ・エンド・オブ・エックス》や《勇愛の天秤》などが続いて試されていく。

3コスト以下の初動の枠は減少傾向で、8枚程度の採用に抑える4ターン目の下バイク開始を許容する構築が浸透した。

初動系で注目されたカードには《轟速S》《単騎連射マグナム》《エヴォル・メラッチ》があった。

《轟速S》は3ターン目から封印を剥がしていける点が、《単騎連射マグナム》はミラーのトリガー獣を止めや、対抗してくる革命0トリガーを抑える役割が、《エヴォル・メラッチ》は堅実に侵略に繋ぐ点が評価された。

あまりに極端なバイク環境故、メタを張るデッキも早期から環境進出してくる。

【白単ミラダンテ】が、最も素直な【レッドゾーン】対策として現れた。

かつての【白単連鎖】の連鎖要素が基本《レッドローズ》のみとなり、《時の革命ミラダンテ》と《ミラクル・ミラダンテ》がその枠に入った。

《ドキンダム》の封印による突破を、革命0の力で防ぐのは格好の絵面である。

もう一つ模索されたアプローチとして、《禁術のカルマ カレイコ》があった。

常在効果によって、封印も革命0トリガーも防ぐ点が評価され、これを加えた闇入りのデッキが試されていった。

【闇単ネロソムニス】は新カードの《デッドゾーン》を自然に加えることができ、環境序盤ではちらほらと見ることができた。

しかし、デッキシナジーや場持ちの問題が露見してくると長くは持たなかった。

黒系のデッキは次第に【ゼロフェニックス】へ移行し、こちらで《デッドゾーン》が使われていく流れとなっていく。

【レッドゾーン】の存在と無関係にシェアを維持したのが【モルトNEXT】だ。

《禁断》《ボルドギ》の2枚を手に入れ、いっそう無視できない存在感を強めていく。

【モルト王】との折衷パターンもしばしば見られ、こちらの人気と破壊力を再度知らしめた。

その他、《アダムスキー》《サンマッド》《デュエランド》などの新カードを用いたデッキが研究されていく。

既存では【黒単ヘルボロフ】【デイガユニバース】【赤単革命軍】などが一定の使用率を見せた。

環境中期

時間の経過に伴って、【レッドゾーン】【白単】【赤黒デッドゾーン】の3強感が鮮明になっていった。

大きな構造は【レッドゾーン】←【白単】←【赤黒デッドゾーン】←【レッドゾーン】の三角形。

始点である【レッドゾーン】への対策が限られることから、環境への参入障壁はかなり高め。

最も明確な対処法である《ミラクル・ミラダンテ》を使えるデッキが続き、それに構造有利を付ける黒系が後を追う形。

ただし、【レッドゾーン】と【白単】を包含しながら黒系まで追えるデッキは見つかっておらず、始点に戻る構図となっている。

初期からの構築の変化は以下の通り。

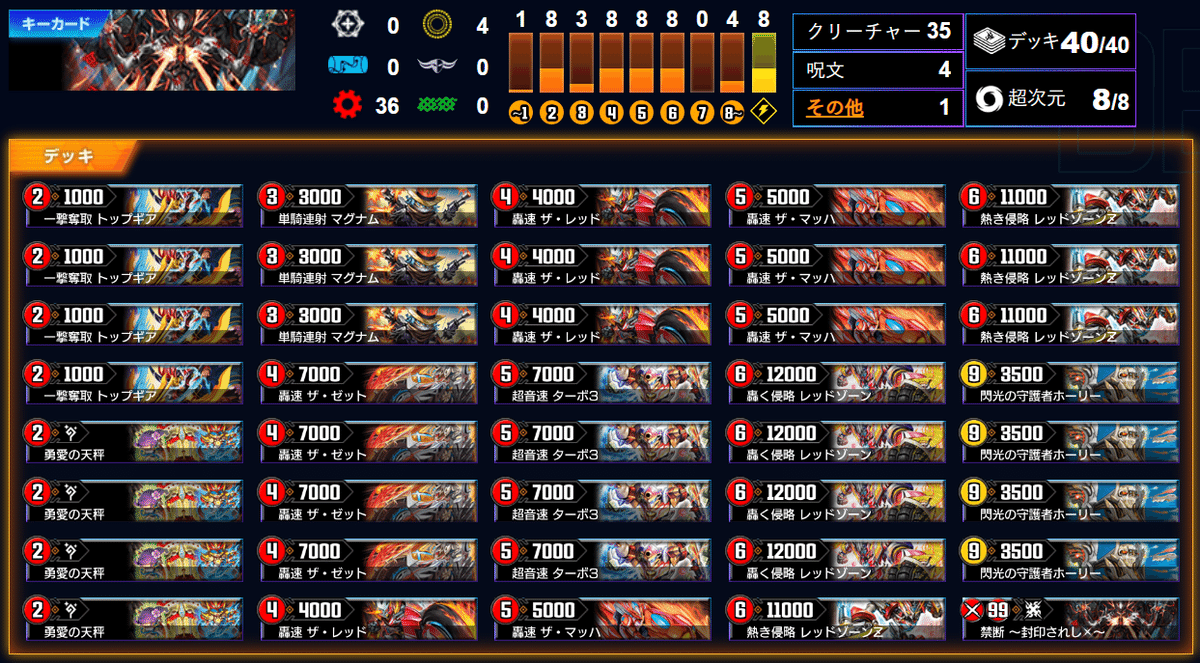

・【レッドゾーン】

《勇愛の天秤》の採用が一般化した後、《単騎連射マグナム》に回帰していった。

《レッドゾーンX》は1~2枚の採用で、ある時から確定と言えるほどに定着した。

《単騎連射マグナム》に関しては【白単天門】における《ドラゴンズ・サイン》と《ミラクル・ミラダンテ》意識、《レッドゾーンX》は主に【赤黒デッドゾーン】を見た禁断開放を狙いやすくするための構築変化と考えられる。

基本はタッチトリガー型の【赤単レッドゾーン】だが、派生として《カルマ カレイコ》や《デス・ゲート》を使う【赤黒レッドゾーン】や、《ヤドック》での踏み倒しや革命0を阻止する【赤緑レッドゾーン】も一定数見られていく。

・【白単ミラダンテ】【白単天門】

【白単ミラダンテ】は《革命の防壁》の2枚採用が一般化し、《ミラクル・ミラダンテ》を絡めてかなり安定したカウンターを行う方向へ向かった。

革命0トリガーを外すことを期待した勝利は狙いづらくなっている。

また、【白単天門】もアーキタイプとして登場し、【白単ミラダンテ】を食う勢いで数を増やしていく。

こちらは後述する別の事情で《革命の防壁》の採用が一般化し、その後《マギア・デルフィン》と《ナイツ・オブ・コバルト》を採用する構築へと変遷していった。

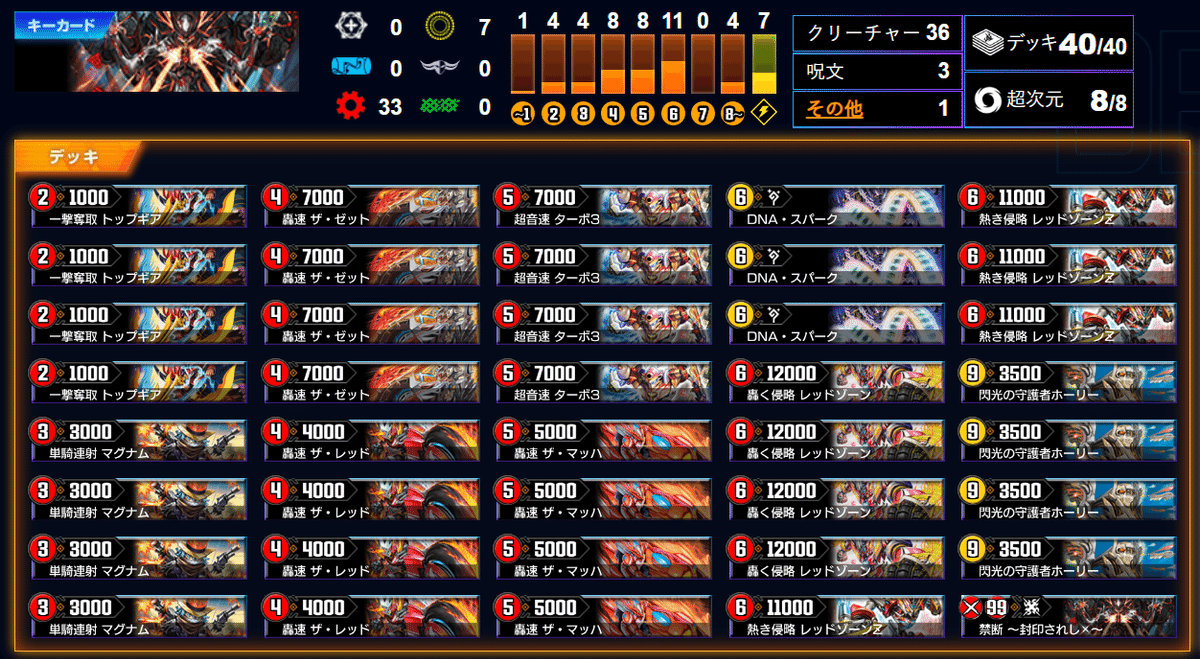

・【赤黒デッドゾーン】

《ゼロフェニックス》に寄った《ノワー・ルピア》や《ジャック・アルカディアス》などのカードは抜けていき、《デッドゾーン》軸への構築へと推移していった。

ホールからの動きを重視して、《ボルシャック・ホール》を増量する向きもある。

《禁断》の採用はまばらだが、ホールと《レッドゾーンX》の増量に比例して採用が広まっていった。

《タイガニトロ》を採用してハンデスを厚く取る構築や、《DNA・スパーク》をタッチしてカウンターを意識する構築も現れた。

3強構造の中では、【レッドゾーン】と【赤黒デッドゾーン】の地位がやや低く、【白単天門】が頭一つ抜けている。

【レッドゾーン】は【白単天門】にどうやっても不利が付き、【赤黒デッドゾーン】に対しても非常に好相性というわけでもない。

最も目立つ故に最も環境で意識されやすく、それが結果に跳ね返ってしまう形となっている。

【赤黒デッドゾーン】は赤黒という色性質からリソース不足と受け不足が方向性として決まっているにも関わらず、その欠点を補う構築ができない現状にある。

多色枚数も多く、順調に動けた時の最大出力こそ高いものの、デッキの安定性は担保されづらく、理不尽やトップ解決などの要素に弱い短所を持つ。

意識されると構築で対策されるマッドネスの存在も重い。

これらに対して、【白単天門】はどれだけカードプールが進んでも「妨害のない受けデッキ」という構造的弱点を抱え続け、本来この点をソリティアデッキやハンデスコントロールの格好の餌食とされることでメタが回る。

ところが、これらの天敵は【レッドゾーン】と【赤黒デッドゾーン】の引き上げる敷居を跨ぐことが難しいという課題を持つ。

ハンデスコントロールの役割も、【赤黒デッドゾーン】では《タイガニトロ》を加えない限りは十分に担うことはできずにいる。

結果として【白単天門】は狭いメタゲーム上で羽を伸ばし、ピラミッドの頂点に立つことができている。

ただし、このデッキは非常に大きな問題を抱えていた。

カードプールの制約が【白単天門】ミラーにおいての真正面からの突破を極めて難しくし、LO勝ちがメインという窮状を招いてしまったのである。

そしてこれは、時間の経過に伴ってLO勝ちすら不可能な千日手を発生させることとなった。

簡単にだが、変遷に触れておこう。

前提として、【白単天門】同士は除去手段がタップキルに概ね限られている。

そのため、敗北回避の条件を満たした《ヴァルハラ・グランデ》と、バトルに敗北しなくなる《ネバーラスト》が揃うと、相手は処理する手段がなく、LO以外で勝利することが困難となってしまう。

これまではこの対処法として、《シール・ド・レイユ》が存在した。

もちろんこちらも破壊以外の除去に耐性を得る《エバーラスト》が絡んでしまえば封殺されてしまうものの、それらを揃えるのは簡単ではなく、そこに至るまでのプレイングや山札管理がミラーの奥深さの一つとしてあった。

ND落ちによってこの前提が崩れ、更に《ミラクル・ミラダンテ》というコマンドで構成された【白単天門】を高確率で1ターン止めるカードが出てしまった。

「《エバーラスト》のダイヤモンド化で突破すればよいのでは」と考えたところで、こちらも都合悪くND落ちの問題に直面する。

こうして天門ミラーではLO勝ちが基本となり、「山札が1枚少なくスタートする後攻が不利」という、非常に遠回しなジャンケンのような深刻な問題を生み出した。

この歪な文脈の中で導き出された方策が、「LOしなくなるようにする」というものであった。

《革命の防壁》を2枚使用することでデッキ切れを回避することができ、相手のデッキ切れを待つことができる。

両者これが成立すると、99ターン経過時に両者敗北の結果を迎えざるを得ない。

対策としては《マギア・デル・フィン》と《ナイツ・オブ・コバルト》が用いられた。

《マギア・デル・フィン》は呪文ロックによって防壁ループを止めることができるが、《ナイツ・オブ・コバルト》その効果によって《マギア・デル・フィン》がいても確定で山札を削ることができる。

こうした変遷を【白単天門】は経たわけだが、その問題の発端から対策に至るまで、すべてがカードプールと環境の歪さに侵食されており、正常な状況ではなくなっている。

ランクマッチではこの事態が危惧されたことが、デッキの強さに比して使用率が伸び悩む結果に繋がった一因だと考えられる。

こうして【白単天門】に補正がかかる形で、一旦3強構造に落ち着いた。

ヴァルカンアンチャンスカップ最終TOP100

きれいな三すくみ環境となった。

【赤黒デッドゾーン】が最多入賞となっているが、白単が【白単天門】と【白単ミラダンテ】で票を割ったこと、【レッドゾーン】をサイドカラー毎に分けている点を加味すると、どれが抜けていたとは言い難い結果となった。

想定通りと言えば想定通りであるが、所感としては「意外に【赤黒デッドゾーン】と【レッドゾーン】が健闘した」というのが率直な感想である。

「【白単天門】が伸び悩んだ」という方が適切だろうか。

というのも、前述したメタゲームの変遷を見るに、【白単天門】が優勢な構造が一貫していたためだ。

デッキパワーと相性構造を見た時、【白単天門】が一強よりの入賞数を得ていてもおかしくなかったと考えられる。

BEANSデータを見ても【白単天門】の使用率は始終中堅の位置に留まり、強さに比して使用率は一向に伸びなかった。

善戦したデッキタイプには緑単系があった。

3強に立ち向かうべく模索された【緑単スノーフェアリー】と【緑単猛攻ワラシベイベー】の活躍は特筆すべきだろう。

環境を穿つほどのポテンシャルがあるか、今後の動向が期待される。

環境後期

3強構造に大きな変動はなし。

公式大会であるBATTLE ARENAがADで開催されるということもあり、循環性の低い環境は輪をかけて停滞の様相を見せた。

一貫した戦果を挙げていたのは【レッドゾーン】。

白単系のデッキが覇権を取りづらいデッキ性質な以上、常に環境に睨みを利かせるデッキであり続けた。

構築では《レッドエンド》の採用が広まり、《レッドゾーンX》は若干優先度を下げられている。

突起しておく環境変化としては、【5cミラクル】や緑単系デッキ(緑単スノーフェアリー、緑単ギョギョウ、緑単ワラシベイベー)が注目される流れがあった。

ボルシャックドギラゴンカップ最終TOP100

圧倒的な【レッドゾーン】大勝に終わった。

しかし、これは前述した環境要因や大会事情によって招かれた閉塞感の側面を否定することができず、「レッドゾーンが強すぎた」という結果にはならないと考える。

白単系はその多数の【レッドゾーン】への対抗として、堅調な結果を残した。

一方で【赤黒デッドゾーン】は大きく水を開けられる結果となっている。

【レッドゾーン】の《レッドエンド》採用一般化が向かい風で、無視できない【モルトNEXT】などの存在も足かせとなって伸び悩んだ。

環境後期に流行した【5cミラクル】はその割に結果を出すことができず、一方で緑単系の【緑単アンチャンス】などは最上位に食い込む大健闘を見せることができた。

細かなメタゲームの変化は観測できただけに、様々な要因で歪んだ結果となってしまった感は拭えない。

ND落ちはシステム上年末商品が出る直前が最も深刻となる傾向にあったが、2024年に関してもそれを回避することはできなかった。

おそらく28弾リリース後も、年末商品が発売される1カ月ほどは似た状態が継続すると思われる。

現デュエプレの課題とも言える課題に、どう向き合うべきかを考えさせられる機会となった。

AD環境

環境初期

基本構造はNDと同じ【レッドゾーン】が始点となるメタゲームが作られていく。

最先端のビートデッキはやはり強力で、高い足切り力をこちらでも発揮している。

これを追いかける形で【白単ミラダンテ】が現れてくる流れまで、NDと共通している。

ADでは《オリオティス》や《ヴォイジャー》を使うことができ、ND以上の安定感を持つデッキとなっている。

大きな違いとなったのは、ここに続けて来たのが【ブリザード】であったことだ。

従来のタッチトリガー型もよく見られたが、特に脚光を浴びたのは【星域ブリザード】だった。

《母なる星域》からアンタップマナを生成しつつ《ビシャモン》を着地させ、軒並み1コストになったスノーフェアリーを展開しながら大量のリソースを獲得し、《アンチャンス》と《サンマッド》で打点を用意する。

早ければ4ターン目に盤面を埋め尽くすクリーチャーで《アンチャンス》のロックをかけながら攻め込む、非常にソリティア性の高いデッキとなった。

このデッキは前弾以前から構築が可能であったが、メタに対する弱さと、打点力に難のあるデッキだった。

除去を飛ばしつつ、ワンショットキル率を引き上げる《サンマッド》は、その不足を埋めたカードだと言える。

このデッキの躍進は凄まじく、上位報告が瞬く間に【星域ブリザード】一色に染まっていった。

その他、環境初期に見られたデッキには、《ゴクドラゴン》と《アダムスキー》のギミックを加えた【MRC】や、《シャッフ》の加わった【白青メカオー】、ND同様の【モルトNEXT】、前環境から続く【サムライ】や【5cニューゲイズ】などがあった。

環境中期

【ブリザード】の勢いが止めきれない。

が、その中身は【星域ブリザード】から徐々に純正の【ブリザード】へと回帰していった。

【星域ブリザード】に関しては、コンボ始動後の出力こそ高かったものの、やはり安定性・防御力・《アンチャンス》の通用しない対面が課題となっていった。

純正【ブリザード】と比較した際のキルターンも1ターン程度しか変わらず、長いスパンを見るランクマッチ適性は低かったと言える。

そして、【ブリザード】の相性が【白単ミラダンテ】に有利、【レッドゾーン】に不利という位置であったことから、この3つで三角形のメタゲームが組まれることとなった。

NDで同じ位置を担った【赤黒デッドゾーン】は【ブリザード】と類似した相性関係で【ブリザード】に不利が付くため、NDよりも立場は低くなっている。

各デッキ特性を見ていこう。

・【ブリザード】

従来通りのタッチトリガー型が基本。

トリガーはミラーにおいて《アンチャンス》で止められることのない《DNAスパーク》をメインに《スーパー・スパーク》が選択される場合もある。

色の特性を考慮した際に、《エウル・ブッカ》を採用するケースもあり、【サムライ】などの対面に対して有効な選択肢とされている。

《サンマッド》は次第に評価を高めていき、3枚以上が基本で4枚採用も見られるようになっていった。

一方で構築対策をされやすい《アンチャンス》は、若干ながら優先度を下げていく。

・【白単ミラダンテ】

NDの構築を踏襲しつつ、《オリオティス》と《ヴォイジャー》が加わる。

後者は枚数調整されることがあるものの、基本的には両者とも4枚ずつ入ってくる。

軽減を活かしたミッドレンジコントロールといったところで、元が【白単連鎖】ということもあるが、過去の【白単サザン】に動きは近い。

フィニッシャーとして《アルファリオン》が0~2枚の幅で採用されている。

ある程度デッキを掘ることができ、盾落ちの場合は盾が残っている=《ミラクル・ミラダンテ》と併せて突破しづらい状況を作れていることから、ピン投でも十分仕事ができる構成となっている。

不採用からも窺える通り、《ミラクル・ストップ》をはじめとした呪文ロックカードの優先度は若干低め。

・【レッドゾーン】

NDと同様のタッチトリガー型の【赤単レッドゾーン】が主軸にある。

こちらも【ブリザード】同様に呪文が主流で、《スパーク》系が大多数を占めている。

分岐としては【赤黒レッドゾーン】があり、NDよりも立場の低い【赤黒デッドゾーン】の成分はこちらへ吸収された。

《カルマ カレイコ》はNDの役割に加えて、【ブリザード】メタという重要な仕事を担う。

ここに《ブリザード》の展開を止める《タイム・トリッパー》も加わって、メタビート的立ち位置を確立していった。

ND同様3強環境かと思われたが、異なったのは比較的早い段階でここにもう一つの選択肢が加わって来た点である。

前環境の雄であった【サムライ】が次第にその剣の鋭さを取り戻してきた。

デッキ相性的には【ブリザード】と【白単ミラダンテ】に有利、【レッドゾーン】が不利に寄る。

環境的立ち位置が良く、前者が勢いづいて後者が減退しつつある中で数を伸ばしていった。

【レッドゾーン】は元来相性の良い対面であったが、《ドキンダム》による封印が重く、相性は逆転しつつある。

トリガー枠は《アンチャンス》の影響でスパーク系に寄ったものの、【レッドゾーン】対面や《サンマッド》による刻みを見る場合には《カシラ・ルピア》も引き続き候補となる。

《オリオティス》が入るかは人により。

こうして【サムライ】が加わったことで、NDよりも一つ数の多い4強構造が確立していった。

ヴァルカンアンチャンスカップ最終TOP100

やはり【ブリザード】が抜けた強さを持っていた。

追随する形で【白単ミラダンテ】と【サムライ】、少し離れて【レッドゾーン】(サイドカラーの累計)が二桁の入賞数となり、4強のTier1群と言える。

ただし、4強の構造ができて以降はそれぞれのデッキの流行はNDよりも明確に推移しており、読みと練度がモノを言う環境となってきている。

NDの場合は流動性の低い3強構造になっているため、この違いは比較して見ると面白いだろう。

今後も上位4デッキを中心として、その中で流行が移ろっていくと考えられる。

また、ADらしくその他のデッキ群も無視できない入賞数・使用率がある。

特に前環境から続く【5cニューゲイズ】や【5cミラミス】、【モルトNEXT】あたりのデッキは、ADのデッキ選択において無視できない割合で存在し続けるだろう。

今回1件入賞だった【緑単サソリス】などの一定のデッキパワーと速度を持つデッキは、それだけで武器となり得る可能性がある。

これに関しては、流行が過ぎると《ボアロパゴス》や《ギョギョウ》を活かした搦め手で意表を突きやすいのも特徴だ。

その他、【MRC】【天門】【赤黒デッドゾーン】、一定の支持層とNDからの流入で環境の一旦を担う。

NDよりは可変性を持つ環境で、BAに向けてどのような変化を辿っていくかは要注目である。

環境後期

4強の環境構造は継続。

【ブリザード】は《サンマッド》の4枚採用がテンプレート化し、トリガー枠も主流は《エウル・ブッカ》へ移行した。

《サンマッド》で早期にビートしていく戦術が確立し、時に【レッドゾーン】顔負けなビート力を発揮していく。

総合的なデッキの強さで抜きん出ており、メタさえも貫通する環境の王としての片鱗が見えてきた。

【白単ミラダンテ】と【サムライ】は引き続きメタゲームの一端を担うものの、【スノーフェアリー】の前には越え難い壁が見えてきた。

どちらにも共通する弱点として、時間をかけた下準備を要する点がある。

【白単ミラダンテ】は軽減獣の2体展開、【サムライ】においては《ザンゲキ・マッハーアーマー》か軽減獣の展開がビッグムーブの始点となる。

ターンで言えば「5」を指し、これは順調に回った【スノーフェアリー】が定める4ターンに対して後れを取っている。

特に後手の場合はこれが顕著となり、互いに平均的な回りをした場合は一度受ける流れとならざるを得ない。

当然この点は3ターン侵略を擁する【レッドゾーン】に対しても当てはまってくる。

「速度」は現AD環境における回答要素の一つとなっている。

では下準備を許容する遅めの対面に強く出られるかと言われれば、これもそうとは限らないのが苦しい。

AD特有のリミットデッキ・【5cミラミス】や【5cニューゲイズ】、【赤緑モルトNEXT】や【青緑チュレン】などにも足元救われやすいのである。

また、下準備を咎める黒の妨害に対しても脆く、《トリッパー》や《オリオティス》といったメタも一定効いてしまう。

これらの要素を鑑みていった時、環境デッキの地位を保ちながらも、一皮むけるには苦しい状況にあると言える。

4強の最後となる【レッドゾーン】に関しては、赤黒型とタッチトリガー型がどちらも堅調。

目立って不利な対面は【白単ミラダンテ】程度であり、環境トップの【スノーフェアリー】に五分以上を見込めることからも立ち位置が良い。

元のデッキ人気も併せて、ADの環境を左右するデッキとなっている。

4強に立ち向かうデッキとしては、【赤黒デッドゾーン】が密かに活躍し始める。

黒の地位が下がった環境で、一周回って黒の強みが活きる様相を見せてきた。

その他、【緑単サソリス】【5cニューゲイズ】【MRC】【モルトNEXT】などが環境下位として後を追う格好となっている。

詳細はBAの予想分布と共に下記動画で述べているため、そちらを参照。

ボルシャックドギラゴンカップ最終TOP100

やはりの【ブリザード】。

最後までトップを駆け抜ける様は、まさに環境の王・女王と言って差し支えないだろう。

デュエプレでは久方ぶりに登場した圧倒的Tier1・TierGOD格であった。

次点の【白単ミラダンテ】はメタゲームの終盤で流れが来て、唯一【ブリザード】に追随できるデッキとなった。

【サムライ】は4強の中で一歩遅れを取り、【赤黒デッドゾーン】に出し抜かれる結果となっている。

最終盤で健闘を見せたデッキには【青単キリエ】と【青単ツヴァイ】があった。

環境の隙を上手く突けるだけのポテンシャルがあったデッキだと評価できる。

Tier2、Tier3以下の相当する入賞数のデッキが多数あり、メタゲームのバランスとしてはかなり良好であった。

3強・4強と一見似た構造で始まったNDとADであったが、その実態は追っていくとまったく異なる様相を呈していたと言える。

次弾以降の刺激が、この環境にどういった影響をもたらすかが期待される。

おわりに

《ドキンダム》が環境に与える影響については、発売前からかなりの懸念事項でした。

蓋を開けてみるとその予想は半分当たっていて、もう半分の想定外の部分でカードゲームの楽しさを感じています。

とはいえ、冷静に俯瞰した時にNDを中心に正常と言える状態からは離れていて、これを書くリリースから1カ月ほど経った頃には半ば諦念に近い感情も抱いています。

公式大会であるBAのフォーマットがADとなっていたのは、不幸中の幸いとでも言えるでしょうか。

これは調整が入る可能性の低さを裏付ける要因ともなり得そうです。

ただ、見方を変えればある意味で過去に類を見ない性質の環境とも言えます。

その過程を確認するものとして、この記録が役立てば幸いです。

環境後期やボルシャックドギラゴンカップの最終結果については、今後随時更新していこうと思います。

それではまた。