新カード解説③(デュエプレ9弾EX)

こんばんははじめまして。海月です。

書いているのがたいてい夜なのでこんばんはとしておきます。

自己紹介はあまり意味を成さないと思うので省略します。

とりあえずデュエプレはサービス開始当初からプレイしていて、毎月マスター到達するくらいです。

9弾EXの新カードの考察第3弾です。

2弾はこちらをどうぞ。

指標はこんな感じ。

9点~10点 → 壊れ性能。環境トップレベル。

7~8点 → 優秀。環境でもよく見かける。

5~6点 → 悪くはない。癖があったり、デッキや環境次第で採用される。

3~4点 → おそらく環境では見ない。地雷枠や限定構築に活路を見出す。

0~2点 → 見なかったことにしていい。

基本的にはグッドスタッフ性とカードパワーを焦点にしているため、コンボ前提のカードはこの評価の限りではありません。

それでは以下、本題です。

ダーク・ティアラγ

事前評価:6

紙からの変更点は、ハンデスがセルフからランダムになった点です。

正直あまり評価に自信のないところです。

と言うのも、闇のサバイバーはこの後に紹介するカードも含め、ちょっと見劣りするものが多いんですよ。

だから闇を完全に度外視した構築をしていくと考えれば楽なのですが、なんだかやれそうな強化をこのカードはもらってしまいました。

ハンデスに対しては「ゴースト・タッチ」「汽車男」「ザマル」「ジェニー」の例を見ても冷遇してきただけに、この対応は不気味にすら感じられますね。

効果は早い話、味方全体を「ゼリー・ワーム」にするものです。

この効果の強さは使ったことある人・使われたことある人ならば誰でも知っているでしょう。

これが2・3ターン目にクリーチャーを出していればテンポロスなしで発揮できるとなると、さすがに強力です。

2体並べることができれば、攻撃時に紙のプレミアム殿堂カード「スケルトン・バイス」に迫る効力を発揮し、『天門』などはなすすべもなく追い込めそうです。

ただ、これを軸に据えるとなるとビートダウンの構築にすることを「モクレン」以上に余儀なくされてしまいます。

そうなると、ビートダウンに特化させるというところで火文明と組み合わせて、『赤黒サバイバー速攻』なるデッキが考えられるでしょうか。

デッキパワー自体はかなり低そうですが、作成コストの低いビートダウンデッキとして一定の強さは持ちそうですね。

「モクレン」も併せて「シグマ」をフィニッシャーにした『デアリ』型なんかも考えられそうです。(実際、2色だとプールが足りない可能性はあるのでこちらの方が現実的かもしれません。)

ただ、「ダーク・ティアラ」に関してはパワーが1000であることがやはり看過できない弱点となってきそうです。

当然「ジャック・アルカディアス」や「スマッシュ・ホーン」にあっさり焼かれてしまうがためなのですが、1000だと仮に「スマッシュ・ホーン」を置いてもこの域を抜け出せないんですよね。

効果の特性上積極的にシールドをブレイクしていくこともあって、たとえば「ブレイズザウルス」「ダーク・ティアラ」と展開したところでトリガー「ジャック・アルカディアス」を踏んでしまうと投了が見えるレベルの損害です。

結果、効果は強いけれども、どちらかと言うと使いづらい読みでこの評価としてみました。

ただ、強さの如何に関わらずとも戦術の選択肢がこのカードによって増えるのはいいことですね。

ギガリングα

事前評価:6

紙からの変更点はトリガーを得た点です。

まさかの変更によってうっかり「デス・ハープ」の完全上位互換となってしまいました。

「デス・ハープ」の種族・ガーゴイルは進化獣もいなく、種族を活かすことができないため、本当に完全上位互換となってしまっているのはちょっと悲しいですね。

さて、本題に入ると、先の「ゼリー・ワーム」の例に続いてしまいますが、スレイヤー能力の強力さは使ってこそ知るものがあるでしょう。

サバイバーは「ラメール」や自身の効果でパンプするウェーブストライカーと比べると単体の貧弱さが目立つため、スレイヤーによる疑似耐性は強く出られる要素となります。

トリガーを得たことも大きいことで、ビートダウン対面の勢いを削ぐことが可能です。

本領を発揮するのはこの後紹介するブロッカー付与の「ガリア・ゾール」と共に並んだ時でしょう。

ブロッカーとスレイヤーを得えた布陣は極めて強力で、「パンダ」や「アポロ」など、多くのデッキに対して苦しい顔をさせることができます。

普通に手出しするとしても、先の「ダーク・ティアラ」とはマナカーブが繋がるため、続けて出せば貧弱なステータスもスレイヤーによって多少なり耐性をつけられる悪くない動きです。

問題となってくるのは、コストが決して軽くはない点と、自身が除去されやすい点、「ガリアゾール」がいないと十分に効果を活かしづらい点です。

3つも揃ってしまうと致命的にも感じられますが、逆に言えばこれらをすべて緩和しているのがトリガーという能力ですね。

黒を入れない『サバイバー』でも、タッチで入れることが考えられそうです。

鉄壁の守護者ガリア・ゾールα

事前評価:7

紙からの変更点はトリガーを得た点です。

先ほどの「ギガリング」同様の強化を受けました。

「ギガリング」がトリガーしても確実な守りにならないのに対して、「ガリア・ゾール」は最低1面、場にサバイバーがいればその数だけ止めることができます。

全ブロッカー化の強固さは度々上げているように「ミリオン・パーツ」が立証済みですね。

また、「ガリア・ゾール」はブロッカー持ちでありながら”攻撃できない”の文言がないため、トリガー時に守りも攻撃も兼ねることが可能です。

この防御力の差は明白なため、通常は「ギガリング」よりこちらに軍配が上がると考えられます。

色もサバイバー屈指のパワーカードとなる「オービス」と同じであるのは強みですね。

「ギガリング」の項で述べたように、併用できるのが理想です。

弱点は「ギガリング」と共通して、コストが軽くない点と除去されやすい点でしょう。

こちらはブロッカー付きなため、より場持ちは悪そうですね。

ADで「クリスタル・パラディン」を警戒する必要があるのはもちろんですが、NDでも「クリムゾン・メガドラグーン」の採用が見られてきているため、注意は必要でしょう。

実装されるかはわかりませんが、「ラッセルズ」が出てくれば生存率も高められ、面白い動きはできるかもしれません。(能力処理が複雑になるからさすがに難しいか…)

これもトリガー持ちのため、仮に色が合わずとも採用検討できるでしょう。

死縛虫グレイブ・ワームγ

事前評価:7

紙からの変更点は回収対象がランダムになった点です。

軒並み紙よりも強化されて実装が決まったサバイバーですが、このカードはサバイバー初期勢(DM6収録)にも関わらず弱体化してしまっています。

まあ、他のサバイバーでも述べているように、任意だと効果処理に時間を取られてしまうので仕方ない調整でしょう。

「ダーク・ヒドラ」は紙でプレミアム殿堂した経験があり、デュエプレでも弱体化して実装されましたが、「グレイブ・ワーム」はさながらサバイバー版「ヒドラ」として使えます。

先ほどの「ギガリング」と併せてスレイヤーで相打ちを取ったクリーチャーを回収し続けると、相手からすればなかなかに鬱陶しい動きができます。

1枚墓地にある状態でもう1枚「グレイブ・ワーム」を出してグルグル使い回すのも強いですね。

先ほどの「ラッセルズ」が実装されるならば、これとも相性が良いです。

マナカーブ的には「シェル・ファクトリー」から繋がるので、いかにも除去されやすい「シェル・ファクトリー」を次ターン回収するとリソース確保は十分でしょう。

この記事の最初に紹介した「ダーク・ティアラ」も相手からすれば積極的に除去したいカードのため、使い時はなかなか多いと考えられます。

気になるのはこれらの動きを行う中に妨害要素が「ダーク・ティアラ」を噛ませる程度しかなく、そうなるとこの動きが冗長に感じられてきてしまう点ですね。

ハンデスビートダウンしていく場合でも中速の動きの中で使っていく場合でも、既存の完成されてきたデッキに対してどう優位性を保つかは練る必要がありそうです。

あとはここまでの3枚で紙出身の闇のサバイバーは品切れとなってしまう点です。

この後紹介するオリジナルカードが1枚追加されましたが、その他で闇サバイバーのレパートリーがあるか、デッキに採用する意義があるかは焦点となってきそうです。

前回の記事で「アポカリプス・デイ」をケアできないことに触れましたが、そこをカバーするために「クイーン・アルカディアス」を採用すると考えた時にはその色が有効に働くこともあるでしょう。

戦空の伝道師バルスβ

事前評価:7

紙からの変更点は以下。

・自身のパワーが3000から1000になった

・サバイバー能力にパワー+2000がついた

結果的に強化を得ています。

クリーチャーによる攻守が多いデュエプレの中でも、特に序盤からクリーチャーを並べていく『サバイバー』にとって、このパンプアップとアンタップ効果は非常に大きなものでしょう。

パンプアップはWSの「ラメール」やメカオーの「ジャンボ・アタッカー」、アンタップ効果はセラフィムの「アラク・カイ・バデス」が証明している通り、クリーチャーを並べるデッキにおいて重要な効果です。

「ギガリング」でサバイバーの貧弱さに触れましたが、+2000はそれを打ち消す程度には大きな数値ですね。

気になってくるのは5コストがこの記事でも紹介している数々のサバイバーと被っている点でしょう。

2コスト→「モクレン」でブーストした場合のマナカーブが5となりますが、このカードはその中でも最も堅実なカードですね。

「モクレン」とコストが被っていることからも、「スマッシュ・ホーン」よりはこちらが優先されるかもしれません。

先の「ダーク・ティアラ」の後に一番プレイしたいカードですね。

普通にビートダウン戦術に組み込んでも強いですが、「オービス」を用いたタップキルにもパンプアップは活きてくるため、様々な使い方が考えられそうです。

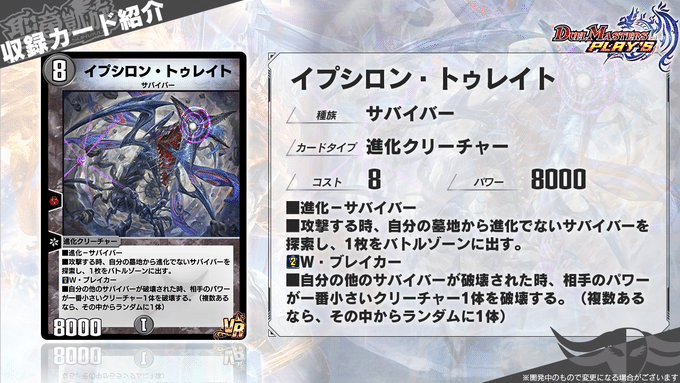

イプシロン・トゥレイト

事前評価:5

デュエプレのオリジナルカードとして登場しました。

火文明には「シグマ」、水には「ムー」、光には「オービス」、自然には「シータ」がそれぞれ切り札として存在しているため、闇にも相当するカードが用意されたのだと考えられます。

効果自体はその枠にふさわしいものを持っています。

リアニメイト効果は制約が非進化ということ以外にないため、次々とサバイバーを並べて自軍強化を行っていくことができます。

ここまで来てなんとなく感じている人もいるでしょうが、サバイバーは場に放置しておきたくない効果を持ったものが多いです。

このカードの着地前には何体かのサバイバーが墓地に行っている可能性も高いため、効果の発動は狙いやすいと言えます。

気になってくるのは、やはりそのコストでしょう。

8コストというのはただでさえ重いものであるにもかかわらず、現状判明しているサバイバーでその早出しに貢献するのは「モクレン」程度です。

順調なマナカーブをイメージすると、2コスト→「モクレン」を出して攻撃時ブースト→2コストと「モクレン」で攻撃時ブーストして、ようやく8マナです。

貧弱なクリーチャーで3度攻撃を通そうと思うと、さすがに甘すぎます。

そこまで乗り越えた先に着地させても、行うことは盤面展開と自軍への疑似除去耐性の付与であり、そのコストに見合う性能であるかと言われれば怪しいところです。

リアニメイト効果が墓地参照という点も、事前に墓地を肥やす必要があるために最速を狙うと仇になりやすく、関係なしに踏み倒しを行ったりする先輩たちに劣って感じられます。

同じ闇サバイバーである「グレイブ・ワーム」が墓地からクリーチャーを回収する効果を持っている点もアンチシナジーしていますね。

ただ、これは「イプシロン」が破壊された場合も「グレイブ・ワーム」で回収可能とも考えられるため、まったく相性が悪いとは言い切れないでしょう。

現状『サバイバー』は中速系のデッキが志向されていると感じられますが、長期戦まで見据えた構築が考案されるなら数枚採用されてくるかもしれません。

強力な「オービス」や「ムー」などを何度も蘇生できれば、今までのデッキにはない動きができそうですね。

カードパワー自体はそれなりのものがあると言えます。

シータ・トゥレイト

事前評価:9.5

紙からの変更点は以下。

・進化元がサバイバーからクリーチャーに緩和された

・パワーが2000上がった

・マナのサバイバーの能力を得る効果がついた

サバイバーの王にふさわしい、イラストのキメラ感にもあった効果を得ました。

ややこしい点を先に述べておきます。

・サバイバー能力を得るのはこのカードのみ

→他のサバイバーに共有することはできません。

例:マナゾーンに「ガリア・ゾール」があれば場に居る「シータ」はブロッカーになるが、同じく場に居る「ギガリング」はブロッカーにならない

・マナゾーンとバトルゾーンに同名のサバイバーがいる場合に能力を重複するかは実装されてからの判断

→どちらにも取れるので正直わかりません。

例:マナゾーンに「ブレイズザウルス」が1枚、バトルゾーンに「ブレイズザウルス」が1枚ある場合、「シータ」はパワー・アタッカー1000をいくつ得るのか

こうして解説してみてもややこしいですね。

実際に使うと盤面でもなかなか曲者となりそうです。

ちょっと効果が多いので、分解して強みを見ていきましょう。

・進化元がクリーチャーになった点

『サバイバー』デッキとはいえ、汎用性の高いカードも当然採用されてくるでしょう。

「ジャック」や「アクア・サーファー」など、トリガー獣は特に色さえ合えば採用される可能性が高いですね。

「シータ」と同時にトリガーした場合に、これらを進化元にできるので決して小さくない変更です。

「アポロ」のように大量ブレイクされた場合に頻発するケースでしょう。

マナカーブ上に存在する「ジャック」は、普通にプレイしてから6マナ時に進化元にするなんてこともありそうですね。

・サバイバーじゃないクリーチャーにサバイバーを追加する

上記の通りサバイバー以外のカードをデッキに入れる場合も多いため、それらが他のサバイバー能力を得られます。

「サーファー」がブロッカーを得たり、「ジャック」がスレイヤーを得る可能性があると考えると十分強いですね。

・マナゾーンのサバイバーの能力を得る

メインとなる能力ですが、どう働いてもコスト以上の能力を得られる可能性が非常に高いため、強力です。

「オービス」「ムー」「ガリア・ゾール」があるだけでも出た時1フリーズ1バウンスでブロッカーとなる動きは十分で、このケースであればトリガーした時に3面を止められます。

ここに「シェル・ファクトリー」があれば1ドローしつつ「グレイブ・ワーム」がいれば1サルベージが付くので、恐ろしいまでのアドバンテージ稼ぎですね。

トリガーを持っていることもあって、この能力のために計算が狂うということは多々発生すると考えられます。

ひょっとしたら、サバイバーに対する詰め方の難しさは随一となるかもしれません。

その他の点について触れていくと、パワーが5000に向上した点も小さくない変化です。

「オービス」と併せたタップキルを行う際に3000と5000では取れる範囲に大きく差があり、「スマッシュ・ホーン」や「バルス」と組み合わせることでW・ブレイカー級も討ち取れる域になります。

また、紙から変わっているわけではないですが、自然単色というのもありがたい点です。

『サバイバー』のエンジンが自然の「シェル・ファクトリー」になるため、あらゆる『サバイバー』デッキの基本カラーとなりそうだからです。

仮に「フェアリー・ライフ」などの初動系を積む場合には特に緑枚数には気を遣う必要があるため、この点は十分強みとなるでしょう。

弱みとなってきそうなところは、(と言ってもメリットに対して非常に些細ですが)進化元を要求する点と、このカード自体のブレイク数が少ない点です。

トリガーとは言え、盤面にクリーチャーがいなければ出せないため、速攻のようにあまりに速いデッキに大しては役に立たない場面もあるでしょう。

ブレイク数もどうやっても増えないため、横並びを強いられてきます。

度々述べているように、横並びは「アポカリプス・デイ」のケアができないため、この存在にはかなり悩まされそうです。

そうなると「ダーク・ティアラ」などを用いて序盤からブレイクしていく戦術が視野に入ってくるので、『サバイバー』は難しいと思わされます。

何にせよ「シータ」のスペックはコスト論的に考えても極めて高いものであるため、『サバイバー』であればあらゆるデッキに入ってくるでしょう。

サバイバー種族付与の効果もあって、それ以外の構築への可能性も無限大ですね。

このカードの需要が下がるとすれば、それは『サバイバー』が弱いという裏付けにもなってくると言えるほどだと考えられます。

まとめ

ちょっと発表順は前後しましたが、サバイバーでまとめて一本の記事に仕上げてみました。

ここまで発表されたところでの感想は、単純に組む『サバイバー』はそこまで強くないな、というところです。

ただ、トリガー獣の多さやプランに据えられるカードの多さ、「シータ」のカードパワーを考えると癖の強めな『サバイバー』デッキは多く考案されていくと想像されます。

そのいくつかが結果を出してくるも十分にありそうですね。

公式の振れた”構築の幅”はこれで担保されてきたと感じているので、その点は安心です。

早く触りたい…!

よろしければ次回の④もどうぞ。

それではまた。