[地01]担当者が語る「西洋古典叢書」とは

「おこしやす!西洋古典叢書」動画シリーズは、西洋古典に関するさまざまな話題を紹介する[天]、西洋古典叢書の各作品をご紹介する[地]、特別企画の[人]の三部構成です。

[地]の第1回では、西洋古典叢書というシリーズの基本情報について、シリーズ担当者が素朴な質問に答えながら、ご案内します。

① はじめに 西洋古典叢書基礎知識

Q&A形式でご案内いたします。

■目指すはローブ叢書!

Q.ホームページには「ギリシア・ラテンのありとあらゆる作品群の悉皆翻訳を目指す」とありますが、本当に全部なのでしょうか?

A.シリーズ当初の目標は300冊の刊行でした。最終的に目指すのは、ハーバード大学出版局から出ているローブ古典叢書(*)です。

これはギリシア語と英語の対訳ですので翻訳シリーズではありませんが、現時点までで約500冊刊行されています。

私たちの西洋古典叢書も、できるだけそれに近づけたいということで、目標にしています。

(*)ローブ古典叢書:Loeb Classical Library 西洋古典の英語対訳叢書。

ギリシア語は緑、ラテン語は赤で区別されている。

©Philafrenzy(Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

西洋古典叢書として一番最初に刊行されたのはプルタルコスの『モラリア14』でした。その後刊行を続け、まもなく160冊を超えるところです(本記事ポストの時点で161冊)。

まだまだ300冊には届きませんが、これからも頑張って出していきたいと思います。

内容は、

哲学

史学

文学

がメインとなりますが(この三つを合わせて「哲史文(てっしぶん)」と言ったりします)、これ以外にも、

医学(当時の科学書)

それから、当時の市民の生活を知るうえで重要な、

弁論集

があります。

(たとえばデモステネスの弁論集は全7巻の刊行を終え、完結しました!)

*参考動画(叢書を構成する分野についてご紹介しています)

■訳注・解説へのこだわり

Q.同じ編集室の中にいますが、私は西洋古典叢書を担当したことがないのでよくわかっていないことがたくさんあります。

まず、「初心者でも読めるんでしょうか?」ということを(多くのみなさんのかわりに)お聞きしたいです。

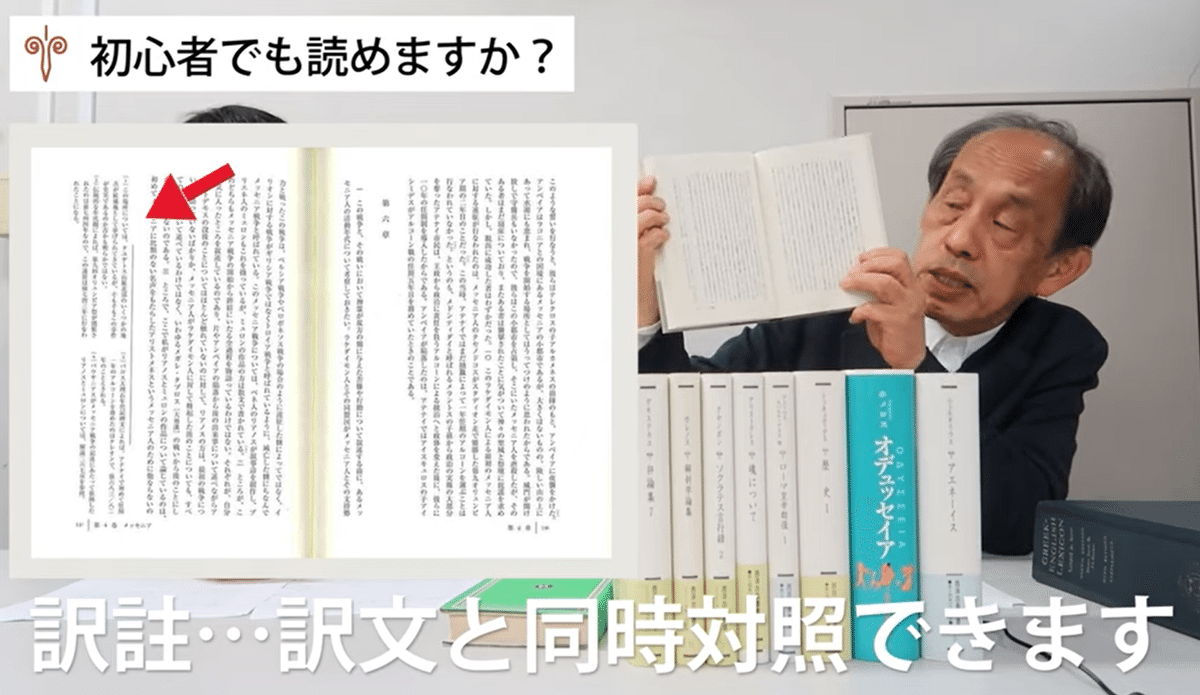

A.翻訳ですので、「非常にわかりやすい」というわけではないのですが、ギリシア語とラテン語を専門とする先生方に、「できるだけわかりやすい訳文」を心がけていただいています。

翻訳は難しい問題がありまして、今から2000年以上前のものを翻訳すると時代的・社会的な背景が異なるため、それを現代の日本語でどれだけ理解してもらえるかということがポイントになります。

そこで、このシリーズでは工夫をしています。

訳注の工夫

訳注は訳文の見開き左側のページに入れており、訳文と同時対照して内容を理解できるようになっています。

・解説の工夫

巻末に掲載する解説は、各作品の時代背景を理解するために必須で、とても重要なものです。作品によっては、訳注と解説のボリュームが非常に多いものがあります。

それはなぜなのか、「訳註、解説が重要」とはどういうことか、少し詳しくお話ししましょう。

【訳注や解説が特に重要になる例】

その1:弁論集

古代ギリシアの弁論の世界を現代の日本語で表現する際には、当然ながら法律用語・法廷用語を使うことになりますが、今のものと古代ギリシアのものとでは、用語の内容がずいぶん異なります。

このため、弁論集では、それらを詳しく参照できるようにするために、訳注や解説が長くなっています。

その2:テオプラストス『植物誌』にまつわる事情

これは古典ギリシア語翻訳の特殊事情と言っていいかもしれません。

翻訳の際に、よく参照されるリデルとスコットの希英辞典(A Greek-English Lexicon)があります(*)。

(*)リデル(Henry George Liddell)はルイス・キャロル『不思議の国のアリス』のモデルとなった少女のお父さんで、古典学者です。

この辞典はとても便利なものですが、実は、植物に関する説明がよく間違っているんです。この間違いについては以前から指摘されています。

そこで、19世紀後半から20世紀前半にかけて、フランスの植物学者・古典学者であるスザンヌ・アミグ(Suzanne Amigues)が、テオプラストス『植物誌』の中に出てくる植物の同定をし直す作業をしました。

そうした経緯や内容の追加を受けて、西洋古典叢書の小川洋子先生訳『植物誌』では、正確を期するために、やむを得ず訳注と解説が非常に長くなっているわけです。

このように、解説の分量についてはその作品ごとの事情があるということを、ご理解いただければと思います。

■シリーズものの読み方

Q.シリーズもので、1巻目から順番に出ていなかったり、全巻そろっていないものがあります。このような場合は、どういった心づもりで読んでいけばいいのでしょうか?

A.翻訳の進行事情で、途中の巻が先に刊行されることがあります。ただし、この叢書の場合は、途中の巻から読み始めても大丈夫なようになっています。

たとえば歴史書の場合、ひとつの事件をずっと追っていくのだから、1巻から順番に読みたくなりますね。でも大丈夫です。

例を挙げると、リウィウス『ローマ建国以来の歴史』は全14冊(予定)で、現時点では翻訳が完結していない作品のひとつですが、事件をいくつかの大きなグループに分けていますので、途中から読んでもわかるようになっています。

② 知っていると通? 西洋古典叢書ミニ知識

細かすぎて伝わらない知識も?

■装幀の色分けの理由

Q.西洋古典叢書といえば、シンプルな装幀ですね。全部同じなように見えて、実は帯の色が、緑色と青色の2種類あるんですよね。この違いは何ですか?

A.緑色がギリシア編で、青色がラテン編となっています。ちなみにカバーを外すと布張りの表紙が出てきますが、ギリシア編は茶色、ラテン編は青色です。色によって区別をできるようにしています。

■装幀は少しずつ変化している

Q.装幀は全部同じなんでしょうか? 途中で変えたり、工夫したりしたものはありますか?

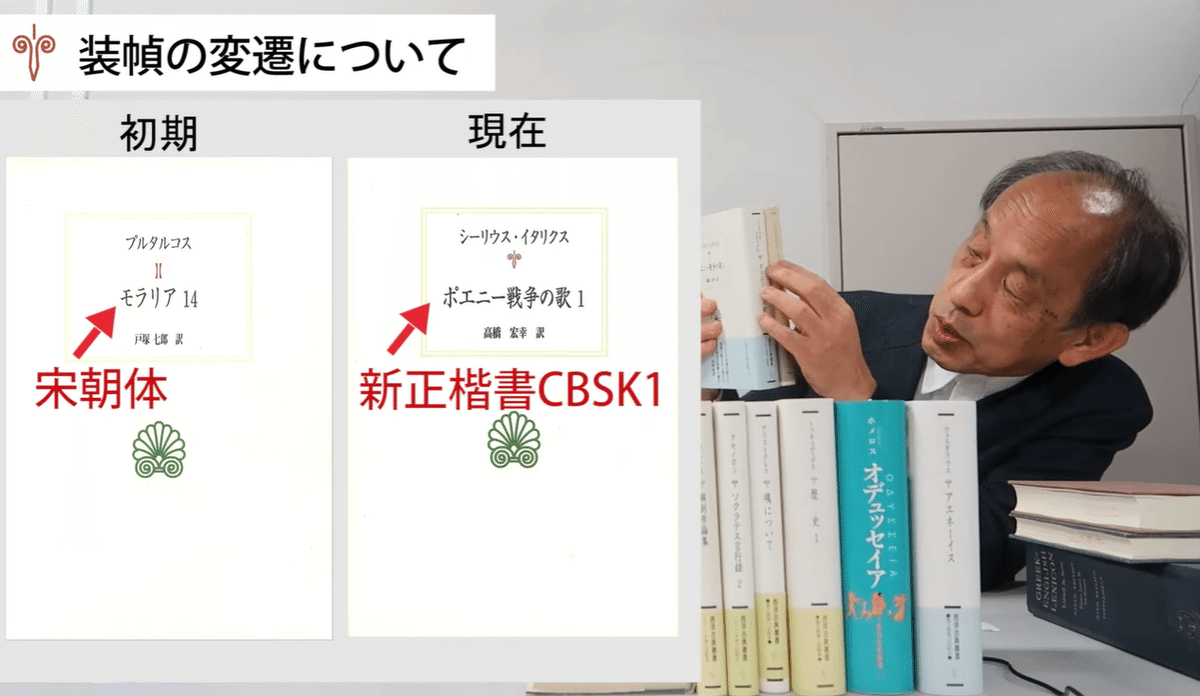

A.刊行開始から20年が経って、実は少しずつ変化しています。

当初、ギリシア編の帯はセピア色でした。また、タイトルの文字書体が、初期(宋朝体)から現在(新正楷書CBSK1)では変化しています。

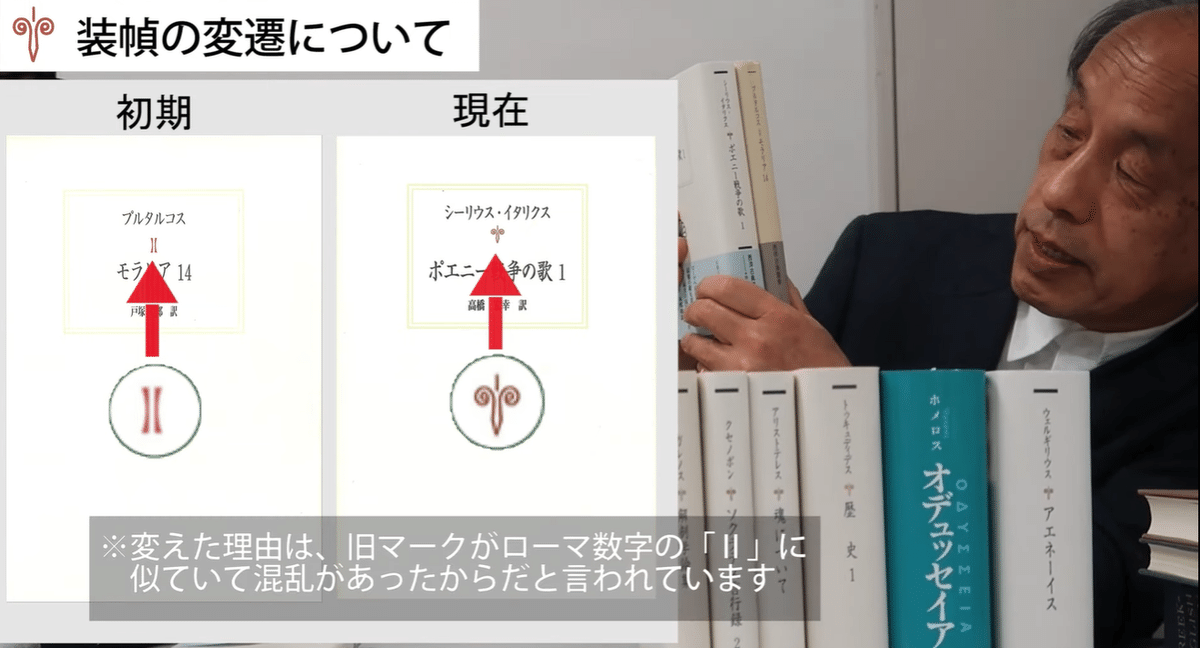

それから、もっと細かいんですが、著者の名前の下部に入るマークが変わっています。

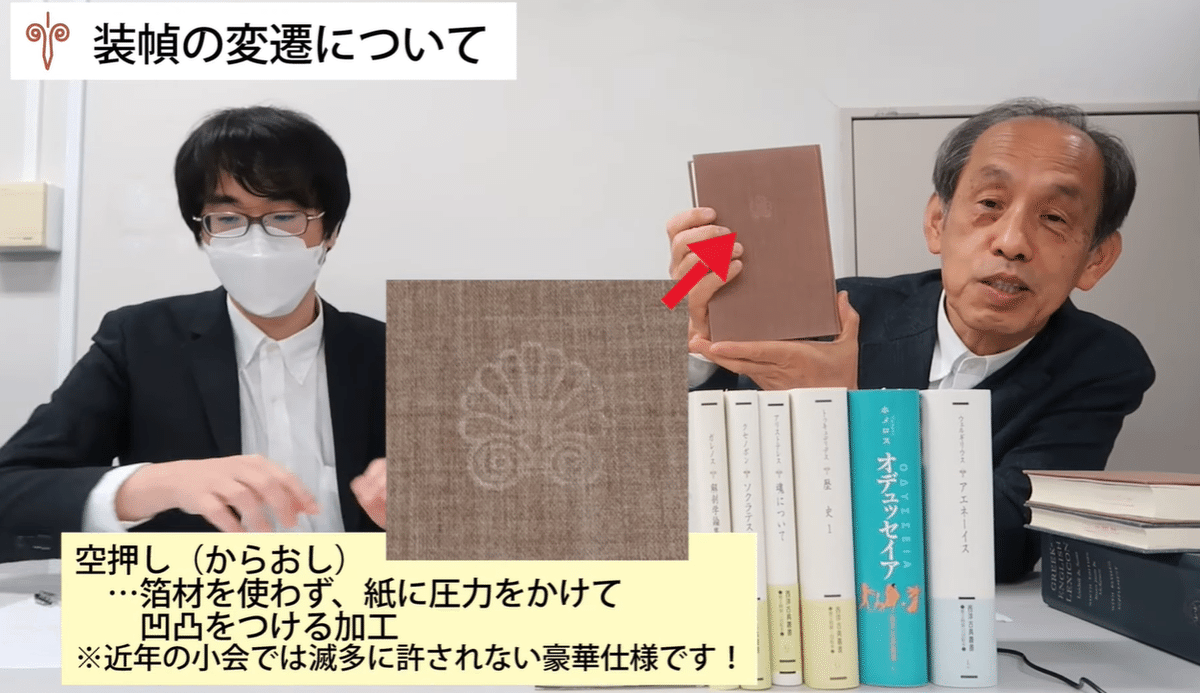

さらに細かい変化もあります。初期のものを見ると、布の表紙に「空押し(からおし)」(箔材を使わず紙に圧力をかけて凹凸をつける加工)で叢書のマークを入れているんです。現在の小会の書籍ではめったに許されない豪華なものですね。「初版では空押しが入っても、増刷では入れていない」というパターンもあります。

古いものにはこれが入っていますので、そうしたところも楽しんでいただければと思います。

そして、ときどき特装版カバーがついているものがあります。これは実は、カバーを外せばいつもの叢書のカバーに戻すこともできます。

*特装版のラインナップ(本記事公開時)

※『動物奇譚集1』は、『動物奇譚集2』と同様に特装版カバーとなっています。上のリンク先では、特装版カバーを取った通常版のカバーを掲載しています。

■小冊子(月報)もおすすめです

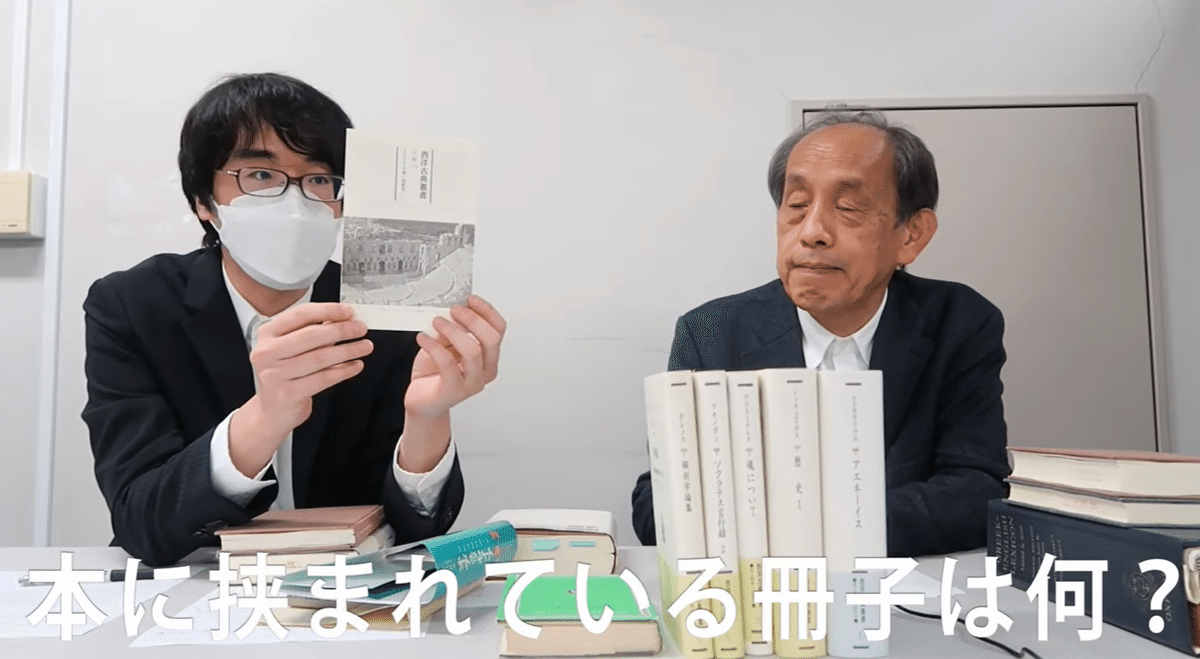

Q.シリーズの本に挟まれている小冊子は何ですか?

A.「月報(げっぽう)」といって、本シリーズの付録です。全巻で内容が違います。これも当初はページ数が多くて豪華だったのですが、最近は節約をしていますね。

冒頭のページには、古代ギリシアの遺跡の写真が掲載されています。撮影は高野義郎先生で、許可を得て使わせていただいています。

(写真についての説明は月報の最終ページに掲載しています。)

月報の内容は、ゲストエッセイとミニエッセイに分かれています。

ゲストエッセイはその作品に関係する話題について、専門家の先生に寄稿いただいています。

ミニエッセイは西洋古典に関する様々な話題を扱っています。

③ これからも西洋古典叢書をよろしくお願いします

■刊行情報を知る方法は?

Q.これまでに刊行されたもののリストや、刊行予定などの情報を知るには、どんな手段がありますか?

A.まず、京都大学学術出版会のホームページ上に、「西洋古典叢書」のシリーズ特設ページがあります。

当年度の刊行予定書目は、こちらでご確認いただけます。

・京都大学学術出版会ホームページ

「西洋古典叢書」シリーズについて(特設ページ)

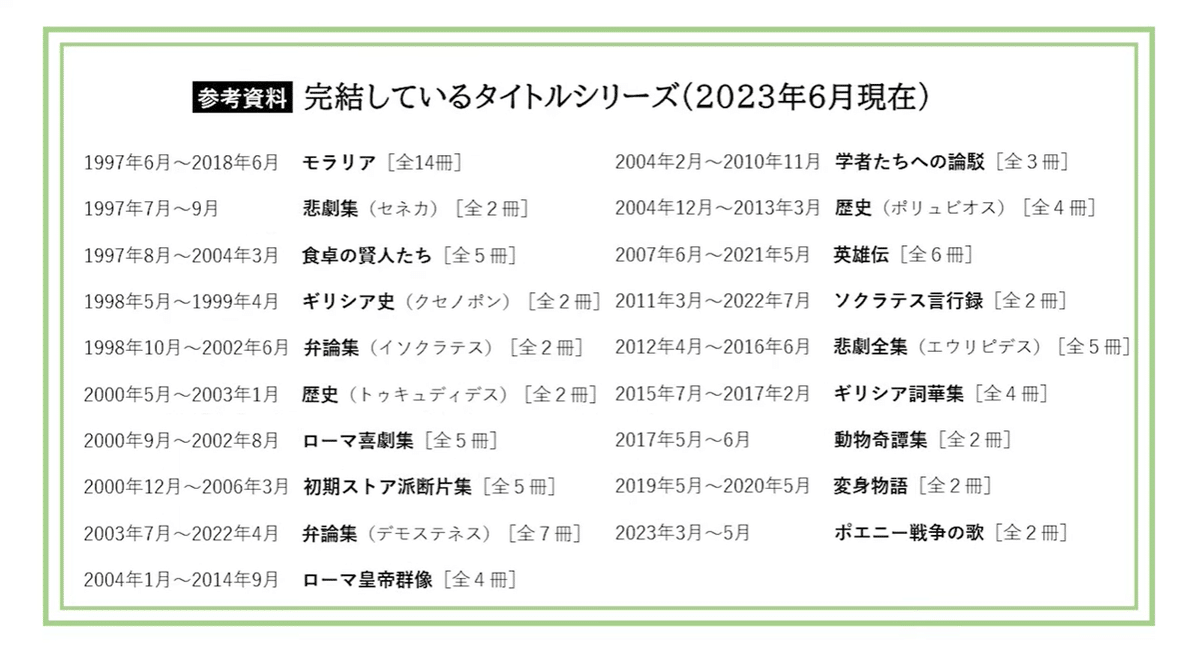

このページでは、刊行タイトル一覧、年度別に刊行予定がわかる「刊行期別にみる」や、分冊の刊行状況がわかる「タイトルシリーズでみる」などで、既刊書についての情報や、刊行の最新情報を見ていただくことができます。

*刊行計画の公表について

現在、年度単位で刊行計画を公表しています(*)。

(*)以前は「第Ⅰ期」~「第Ⅳ期」という単位で分けていましたが、2011年度以降は年度制になっています。

このほか、下記の媒体でも叢書関連の刊行情報を発信しています。

・Facebook

西洋古典叢書 official ページ

https://www.facebook.com/100068290725697/

・twitter

西洋古典叢書編集者

@Deipnosophistai

https://twitter.com/Deipnosophistai

(非公式)

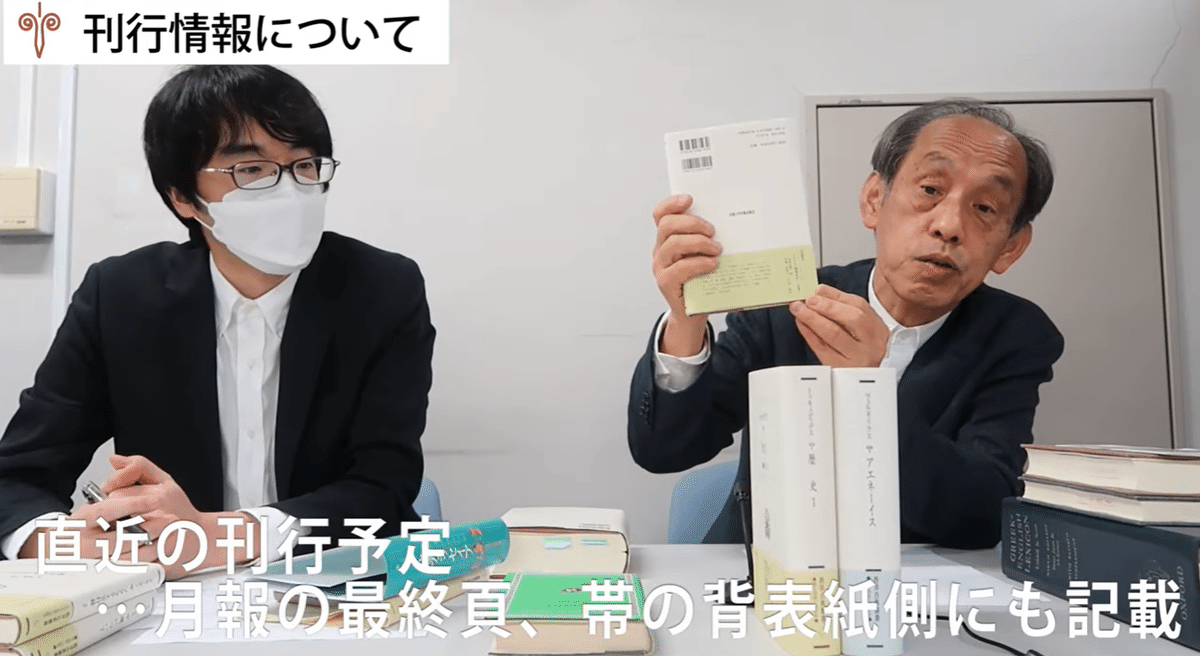

また、直近の刊行予定(次回配本予定)は、

叢書の各作品の月報の最終ページ

帯の背表紙側

にも記載していますので、そちらで確認いただけます。

年度によっては予定どおりの配本ができない場合もあり、その場合は申し訳ないことですが、次年度以降に持ち越しとなります。

最新情報は当会ホームページにてご確認ください。

これからも着実に刊行してまいりますので、読者のみなさまにはご支援をくださいますよう、ひきつづきよろしくお願いいたします。

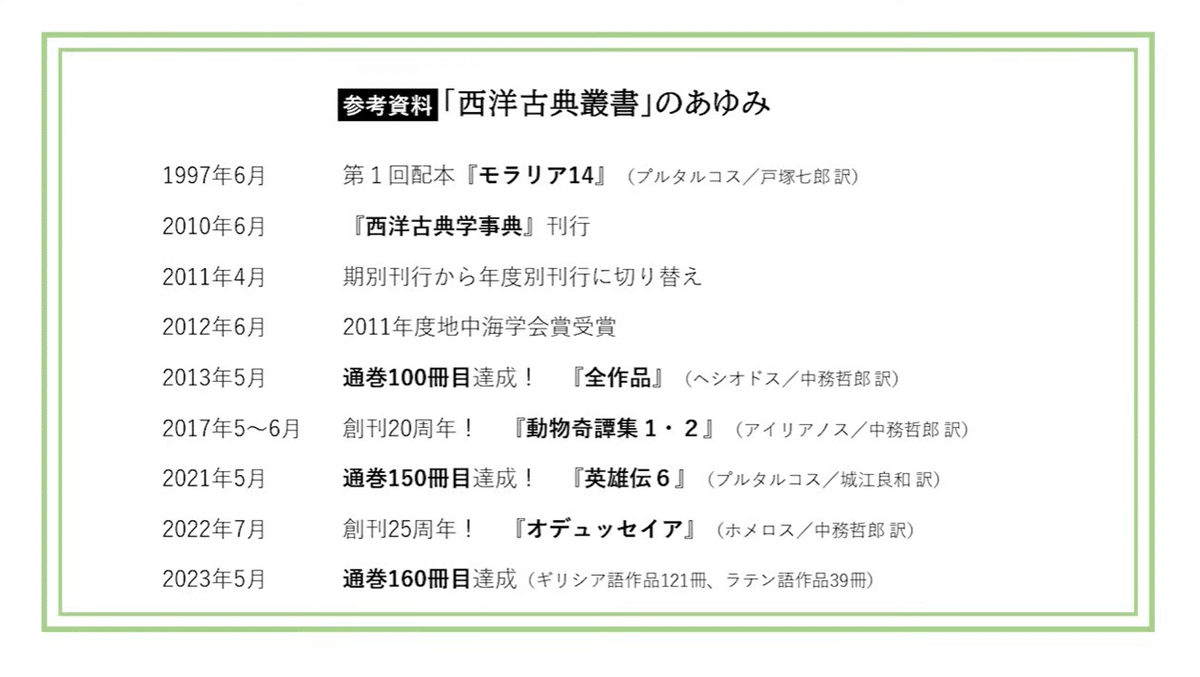

*参考資料

「西洋古典叢書」のあゆみ

おこしやす!西洋古典叢書の動画一覧はこちらから

https://note.com/kup_glclassics/n/n277dacf035bd

#ラテン #ギリシア #西洋古典 #西洋古典叢書 #ローブ叢書 #装幀