日生町・福河村の誕生

自治行政の成立

1871年(明治4年)に廃藩置県が行われ、備前国(現・岡山県東部)は岡山県として編成された。現在の岡山県が成立するのは三年後の1874年(明治7年)のことである。

大区小区制

廃藩置県が行われた1871年(明治4年)、政府は全国統一的な戸籍を編製するため、戸籍法を制定し、戸籍の単位を区とすることを定めた。翌1872年(明治5年)に、その区を大区と改称し、大区の下に複数の町村をまとめて小区を置いた。この制度が大区小区制である。

備前国(岡山県東部)においては、92町769村が44区194小区に分区された。

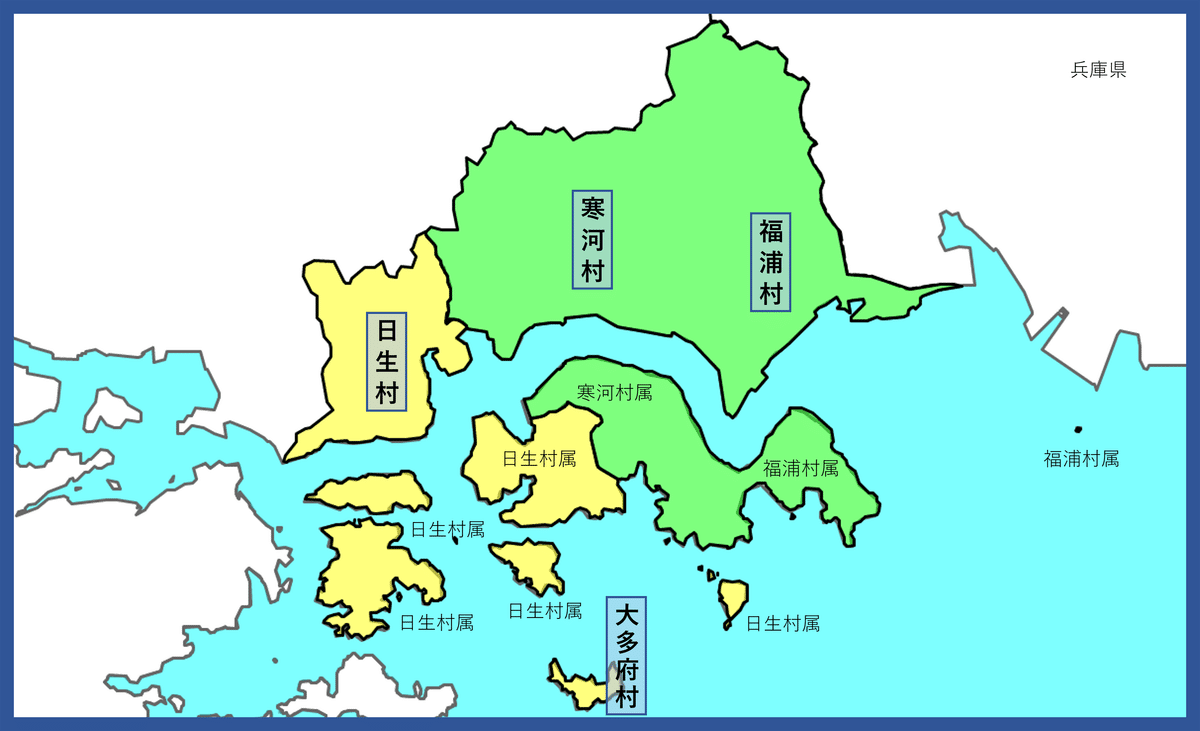

日生村・大多府は第十八区の三番小区であり、寒河村・福浦村は同じ第十八区の四番小区である。

日生(ひなせ)・大多府(おおたぶ)・寒河(そうご)・福浦(ふくうら)

二年後の1874年(明治7年)、岡山県では大区事務所が廃止され、代わりに会議所が16ヵ所置かれた。更に三年後の1877年(明治10年)には会議所と小区事務所が廃止され、変わって区務所と戸長役場が設置された。各村の行政事務は、それぞれの戸長が行った。

福浦村と寒河村は日生村に置かれた戸長役場(和気郡・第四区・第三戸長役場)によって行政事務が行われた。第三戸長役場は「日生・大多府・寒河・福浦」の四村を管轄した。大多府は日生港から南に6kmに位置する島である。

しかし、この戸長役場の設置から一年足らずで、大区小区制は廃止された。

郡区町村編制法

大区小区制は旧来の地縁的な町村を廃止して区を設置するという、地方の実情を無視した制度であったため、全国的に評判が悪かった。さらに、自由民権運動の高まりにより地方政治に住民を参加させる必要性が出てきたことから、政府は1878年(明治11年)に「郡区町村編制法」を制定した。「郡区町村編制法」は「府県会規則」と「地方税規則」と合わせて「地方三新法」と呼ばれる。

郡区町村編制法において、大区小区は廃止され、郡区・町村制度に改められた。政府は、地方を「内務省ー府県ー郡区ー町村」の四段階で統治することで中央集権を進めようとしたのだ。郡区にはそれぞれ官選の郡長・区長が置かれ、一方の町村には民選の戸長が置かれた。

ただし、これに伴う第三戸長役場の管轄地域に変更はなかった。新法制定から5年後の1883年(明治16年)に和気郡において、戸長役場の場所および所管区域が改正された。

日生村には、第八部戸長役場が置かれ、日生村と大多府村を管轄した。また、寒河村には第九部戸長役場が置かれ、寒河村と福浦村を管轄した。

日生町と福河村の成立

市町村制

郡区町村編制法制定から10年後の1888年(明治21年)、市制と町村制(市町村制)が公布され、翌1889年(明治22年)の4月1日以降に施行されていった。これに併せて、全国的に市町村の分合が行われた。岡山県は準備等の遅れから、同年6月1日に施行することとなる。

日生村・大多府村合併

1889年(明治22年)、6月1日、岡山県で市町村制が施行された同日、日生村と大多府村は合併した。村名は「日生村」となった。

合併当時の日生村は「人口4365人・戸数795戸・村費929円⁽²⁾」であった。

合併理由は次の通りである。

「日生村は、地盤狭小であるが、戸数が多く、やや独立の資力がある。大多府村は、一里余離れた孤島であって、戸数が少ない上に資力がとぼしく、独立自治が不可能である。また他に合併する村もない。現在一戸長役場[筆者註:第八戸長役場]の所管に属し、民情、風俗においても故障がないので、両村の合併はやむを得ない」

福浦村・寒河村合併

また、同日、福浦村と寒河村も合併した。村名は、両村の旧村名(福浦・寒河)から一文字ずつ取って「福河村」とした。

合併当時の福河村は「人口2885人・戸数525戸・村費699円」であった。

合併理由は次の通りである。

「両村とも資力がとぼしく、それぞれ独立自治の目的がない。人家がへだっていて、不便の感がないでもないが、地形が接続し、民情においても敢えて故障がない。現在一戸長役場[筆者註:第九戸長役場]の所管になっているので、合併する」(太字筆者)

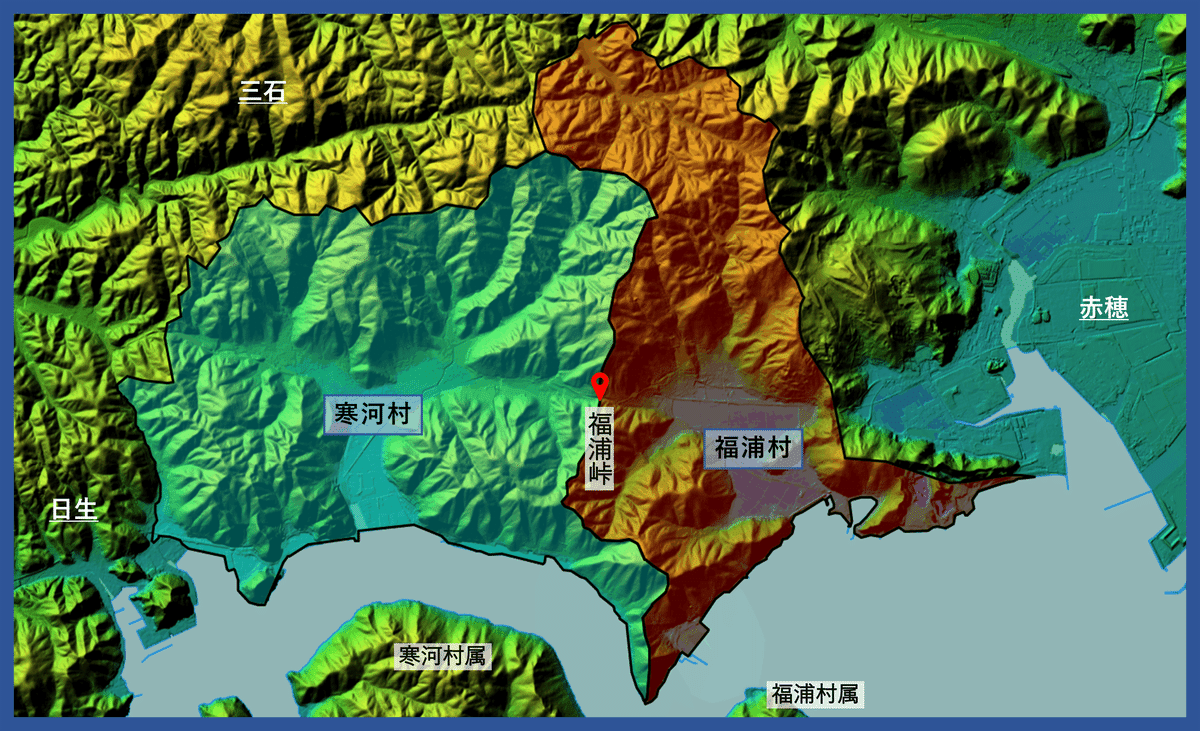

「人家がへだたっていて、不便の感がないではないが、」とあるように、両村とも山と海に囲まれており、両村を往来するには福浦峠を超えなけらばならない。

とはいえ、福浦村の北部に位置する三石は山で接しているのみであり、東部に位置する赤穂は兵庫県になる。そのため、寒河村以外との合併は考えられなかったのである。しかし、この地形の通り、福浦はむしろ赤穂側との繋がりが強く、これが後の越県合併問題に繋がっていく。

なんであれ、この結果、「日生村」「福河村」が成立したのである。それぞれ、郡区町村編制法時代に設置された「第八部戸長役場」「第九部戸長役場」の管轄区域がそのまま、新村の区域になった。

その後

日生村は1906年(明治39年)に町制を施行し、「日生町」となるが、それ以外については、両村とも1955年(昭和30年)まで特段の変化はなかった。

註・出典・参考文献

註

(1)鹿久居島における日生村と寒河村の村境は『和気郡地図[昭和27年頃](http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp/id/kyo/M2005122111141850080)を基に作成した

(2)参考:岡山県岡山尋常中学校(現:岡山朝日高校)の校長の月俸は50円である。(明治21年)

(3)色別標高図(国土地理院)を加工して作成

出典

図4.色別標高図(国土地理院)、https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html#relief、海域部は海上保安庁海洋情報部の資料を使用して作成

参考文献

1.岡山県編『岡山県市町村合併誌』総編、岡山県、1960年

2.吉形士郎編『日生町誌』、日生町役場、1972年

3.赤穂市編さん専門委員編『赤穂市史』第三巻、兵庫県赤穂市、1985年4.岡山県立記録資料館編『岡山県記録資料叢書16 岡山県明治後期資料一(二十一・二十二年)』、岡山県立記録資料館、2022年