日本のEV技術は遅れているのか?

日本政府が、『2030年前半、ガソリン車販売禁止』という方針を明確にし、激震が走った2020年の年末に、いま改めて、モビリティの電動化について、考えてみた。

マスメディアは、『なぜ日本からはテスラのような車ができないのか?』

『日本の技術は遅れている!』という話で、もちきりである。

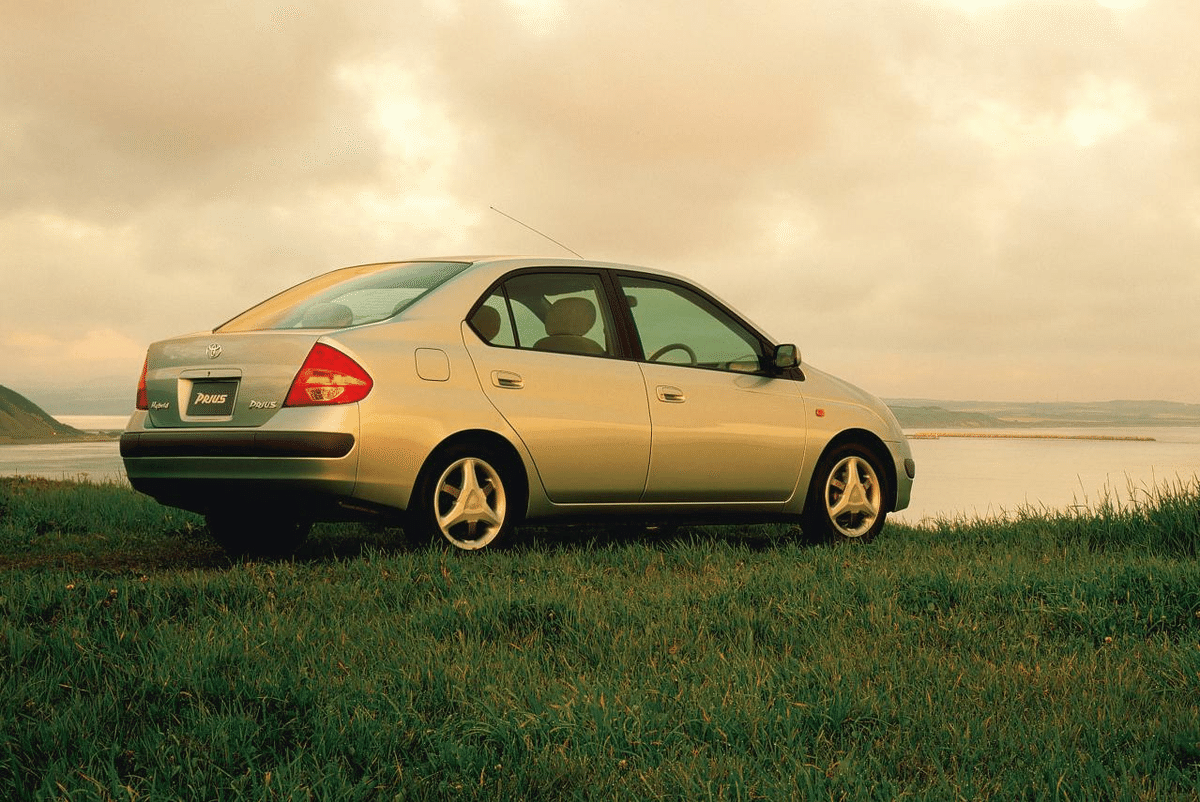

21世紀に間に合いました!といって、1997年にトヨタが初代プリウスで世界で初めて市販化し、以降発展してきたハイブリッド車も、エンジンとモーターという2つの動力源および、ガソリンタンクとバッテリーという2つの燃料源をもつ必要があるのは、確かに『不効率』であるようにも見える。

だが、発電効率の向上およびバッテリーの小型化などで、純ガソリン車との重量差も小さくなり、トヨタのPHEV(シリーズ・パラレルハイブリッド=現時点での最高技術のハイブリッド車)は、モータの苦手とする高速などはエンジン駆動主体で走るが、街中は『ほぼモーター駆動=EV』である。日産は、より簡単なシステムで、実用車であるノートで『ほぼEV』を実現している。

ちなみに、日産のe-powerと言われる、古典的なシリーズハイブリッドシステム(ポルシェ博士が発明し、パテントを長らく有していた)の、エンジンと発電機を廃し、大容量バッテリーなり、水素スタックをつければ、純然たるEVになる。

だから、水素というキーワードで注目され、日本の自動車技術がガラパゴスと揶揄される象徴である、トヨタのMIRAIも、モーター駆動の純然たるEVである。

現在の一般的なEVの問題点は、電池であるが、そのデメリットを回避するために、水素スタックだったり、全固体電池の開発に余念がないのは、何を隠そう、トヨタである。

パワートレインを電動化すれば、自動運転との相性も良くなるのは、明らかであるし、いいことづくめ!のようにも思われる。

日本の電源政策とEV

日本のベース電源は、長らく石炭やガソリンによる火力発電とダムによる水力発電によるもので、石油依存を余儀なくされてきた。

そこへ、救世主と思われた、原子力発電が注目を浴びる時代が続いた。2011年のあの日までは。

だが、原子力は核廃棄物の処理まで考えると、決してクリーンでもないし、効率がいいものでもない。

そして、日本の電気料金は、かかったコストをすべて利用者に負担させる「総括原価方式」をとっているので、やりたい放題。

火力発電の電気を送電し、給電スタンドでバッテリーに充電し、走るEVと、ガソリンをスタンドで給油し、自動車のエンジン+モーターで駆動するハイブリッド車とを比較すれば、トータルでの二酸化炭素排出量は、ハイブリッド車のほうが小さい。

そんなことがわかっていて、EV推進というのは、311以降の原子力発電に対する逆風を吹き飛ばすための、電力産業の目論見によるもの、ひいては、原子力発電設備メーカーの東芝・三菱・日立を救済するための策とも取れなくない。

その点で、現時点で最も環境にやさしいクルマを作っているのは、トヨタである。

だから、2030年前半に『電動化を推進するのである』といわれて、トヨタの社長である豊田章男さんが、政府に問題提議をするのも、当たり前である。

グランドデザインなき電動化推進は、日本の将来にあまりよさそうには見えないのである。

次世代自動車の覇権を取るために

自動車単体の技術で考えれば、電池の性能向上がEV普及のカギになる。そして、日本の自動車産業が生き残るためには、EV+自動運転+安全・安心の技術である。

というのも、実は、EV化によって、自動車の部品点数は、純ガソリン車の1/3以下(ハイブリッド車との比較なら、なおさら)になるという。そうなれば、エンジンを持つ自動車が必要だった、すり合わせ技術は不要となり、自動車もノートパソコンや液晶テレビのような『コモディティ商品』と化す。

だから、EVの世界で勝ち組に入るためには、ユーザーが欲する付加価値が必須である。

例えば、自動運転には、各種センサーからの情報を読み取り、瞬時に各種制御を行う必要があるが、その辺りの通信技術や制御などのOSや通信規格の覇権取りがカギになる。

また、自動運転では、人間と違って、すべて設計通りの性能を実装することが必要になる。つまり、ボディやサスペンションが設計通りの動きを行える、高い製造技術も不可欠になるし、4輪の個別駆動の制御なども、既存の4WDのセンターデフ制御(前・後輪への動力配分制御)や前後のデフ制御(左右への動力配分制御)の電子制御技術が生きてくる分野である。

そして、いざという時に、しっかりブレーキが効き、危険回避行動ができ、万が一衝突しても、乗員の体を守りることができるといった、自動車としての基本がより一層問われる。

そんななか、「ぶつからないクルマ」を標榜するスバルは、自動運転のアイサイトの技術強化の一環から、純ガソリン車である新型レヴォーグに、従来とは全く違う仕様の電動ブレーキを導入した。独VWが、奇しくもエンジンの動力がないEV向けに導入を開始したシステムと同じである。

両社が一歩先行しているといわれる「電動ブレーキ」だが、ブレーキの電動化は『EV化軸』と、『自動運転軸』でそれぞれ進んでいるのが面白い。

そしてトヨタも、スバルと同じ仕様の電動ブレーキの導入をするべく準備中だとか。

おそらく、ボディ・サスペンション屋さんと、モーター屋さん、バッテリー屋さんがTire1サプライヤーとなり、運転制御のCPUや各種センサーおよび自動運転装置のパッケージを作る会社が、これからの『自動車会社』になるのであろう。

ホンダ系の部品会社3社が、日立製作所系の日立オートモービルに合流するのもこの流れ(日系Tire1のデンソー・アイシン連合軍の対抗馬になる)の中にある。

いわば、今までの自動車会社は、パソコンでいうとHPのような、ハードウェア・オリエンティッドないわゆるハードメーカーであるが、これからの自動車会社は、マイクロソフトのような存在=ソフトウェア・オリエンティッドに、ハードまでを作る会社になろう。

その点で、テスラはまさに、次世代自動車会社の「はしり」である。

ハードのアップデートとは別に、制御するソフトウェアの更新(バージョンアップ)で、どんどん便利になる時代である。

そして、ボディは、スマホケースのような存在になるかもしれない。飽きたら、側だけ変えることが簡単にできるようになる。

たとえば、小型車2BOXハッチバックの基本パックを購入して、ボディは、3Dプリンタで作成したフェンダーやドアパネル、フード、天井パネルを取り付るということも可能になるかもしれない。

そうなれば、再びピニンファリーナやイタルデザインに代用されるイタリアのカロッツェリアや、イギリスやアメリカのコーチビルダーなどが脚光を浴びる日が来るのだろう。

※ピニンファリーナの次世代自動車コンセプト(同じPFから作り分け)

マツダが、高いデザイン力を以て、差別化しようとしているのも、そんな思惑があるのかもしれない。

次世代モビリティのキーワード

・EV化

・自動化

・高デザイン化

なかでも、高い技術が必要な『自動化』と『高デザイン化』が、生き残りをかけた戦いで、重要なものとなろう。

その意味で言えば、決して日本のEV技術は遅れているわけではないが、旗ふりをしている政府の、次世代モビリティに関するグランドデザイン力の欠如が、何よりも気になる。

環境を守るための、脱ガソリンなのか、原子力推進のための脱ガソリンなのか、SDGsと言いつつも、何らかの思惑がありそうな脱ガソリン化に困惑するのは、私もかの「モリゾー氏」と同じ、ガソリン臭いクルマが好きな「20世紀少年」だからか?