単水栓・混合水栓交換、水漏れ修理の研修を受けてみたら自信がついた

壁紙やフローリングなどは、失敗する覚悟を決めればある程度自分でもできると思います。私自身壁紙のリフォームはよく行います。

しかし、電気工事と水道工事だけは、失敗したねハハハでは済まないので、どうしてもプロにお願いせざるを得ない状況でした。

なぜ研修を受けたのか

都心は業者が多いですが、地方では水道修理など依頼できる所があまりなく、業者の言い値で支払うという事が非常に多いです。

先日、水道の蛇口を開いた時に根本から水が漏れてきたので、地元の業者に依頼した所、2時間粘った上に「修理できませんでした」という報告を受けました。それどころか蛇口を開けなくても水が漏れだすようになってしまいました。非常にモヤモヤしましたが業者には8,000円支払い、それ以上の工事は断りました。

古い家なので水を使う場所は多く、外の水回りを含めると7箇所ほどあるので、毎回修理を頼んで言い値で対応されると破産しますw

問題の切り分けができる位の知識は得たいと思い、住宅メンテナンスのHandymanで研修センターにお伺いして1日みっちり水回りの研修を受けてきました。

どこまで自分でできるのか

水漏れ修理、水栓の交換はどこまで自分で行えて、どこからが業者にお願いする必要があるのか。多くの方はその切り分けすらできないと思います。切り分けができないので迂闊にさわれない状況なのではないかと思います。

伺ってみたところ、シンプルに壁よりこちら側(居住側)であれば、ある程度自由にできるそうです。

ですので、蛇口の交換や水漏れ修理などは頑張れば自分でも出来る!そうです。しかし、注意すべきポイントを踏まえておかないと大事故になってしまいます。注意すべきポイントとは、「壁の中の配管を傷つけない!」です。

壁の配管を傷つけてしまうとそれこそ業者を呼んで修理してもらう必要があります。

配管のタイプは主流なものだと4つあるそうで、下記の写真上部の負荷がかからない箇所に使われる「塩ビパイプ」、写真真ん中のお湯などに使われる「HT管」、写真下部の古い建物で使われている「銅管」、写真はないのですが、衝撃に強い「HTVP管」の4つだそうです。

最近では「架橋ポリエチレン」と呼ばれるタイプの配管が主流になってきているそうです。

特に古い建物で使われているのが「銅管」で、水漏れ修理や、蛇口交換などを行なった後に、勢いよく蛇口をひねって空気を出してしまうと、気泡が銅管にあたり損傷を加えてしまい小さな穴(ピンホール)が空き、漏水にを起こしてしまう事があるそうです。

必ず、修理後はゆっくり少しづつ蛇口を開き空気を抜くべし!と教わりました。

最低必要な工具とは?

水栓交換や補修に使える工具をたくさん教えてもらったのですが、最低限必要な工具としては下記5個で良いとのことでした

モンキーレンチ(3.7cm位開くタイプ、肢が長いタイプ。大きいものと小さいものが2種類あるといい)

イギリスレンチ(モンキーでは回せない太さのナットなど)

プライヤー

縦カラン締め(洗面所やキッチンなど狭いところにある水栓のナットを開閉する時に使う)

パイプレンチ(パイプ用)

単水栓の分解

最初に模型を使って単水栓の水漏れを修理する方法を教わりました。

蛇口(ハンドル)を閉めているのに水がチョロチョロと出てしまう場合は「水栓の中にあるケレップの交換」、蛇口(ハンドル)の根本から水が出てくる場合は「三角パッキンの交換」、水栓のパイプ根本から水が出てくる時「Uパッキンの交換」水栓と壁の間から水漏れがある場合は、「シールテープの交換」と1つの水栓でも4種類も水漏れと修理方法があるのがわかりました。

シールテープは排水管の修理の時に使用して存在は知っていたのですが、見よう見まねで使っていたので、今回取れにくい貼り方や、さらにシールテープを補強する配管シール材などを教えていただき自信を持って使えるようになりました。

ポイントとしては、巻きたいもの(今回は水栓)を左手に持ったら、シールテープを時計回りに巻いていくこと。巻き方が逆だと、取り付けている間にシールテープが解けてくるから。またシールテープを貼る前に、巻きつけるパイプにあえてカッターなどで傷つけるとバリが出て、しっかりと巻きつけられるようになるというのも驚きでした。

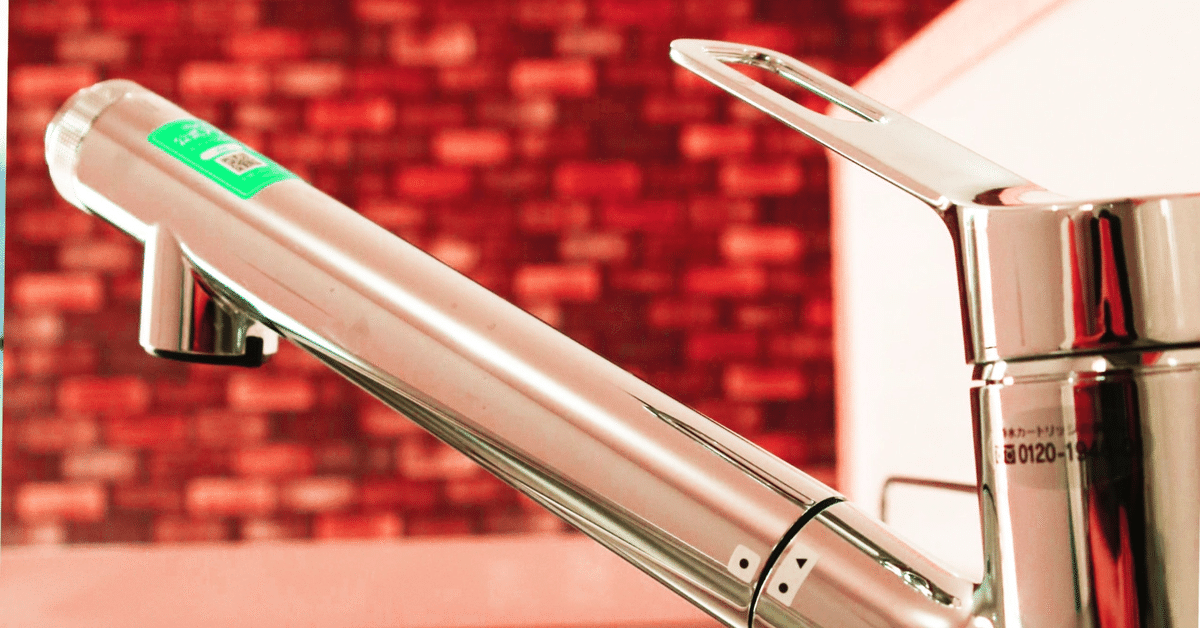

このほかにも混合水栓(お風呂の水栓)の交換や、キッチン水栓の取り付けとカートリッジの交換(キッチン水栓の場合は、修理パーツが分かれておらずカートリッジの交換で済む)、洗面台の混合水栓の交換などを一通り行わせていただき、10時から17時までみっちり6時間。予定の時間から1時間以上オーバーして研修終了となりました。

早速家の壊れた水栓を取り替えてみようと思います。

最後に。先生に徹底してと言われながら、メンバー全員が忘れていたもの….それは施工後の漏水チェックでした。

業者の方は、施工後、お役様に説明する時、帰る時の3回チェックして漏水が無いことを確認するそうです。大丈夫だろう….で失敗するということなので、自分は徹底しようかと思います。