相良氏が約700年間守ってきた人吉城(航史記者)

くまモン記者団の、航史記者(上天草市)です!

熊本県人吉市にある100名城の一つ、人吉城について紹介したいと思います。

人吉城は、繊月城(せんげつじょう)、三日月城(みかづきじょう)という別名があります。およそ800年前、お城の修築をしている際に、月の形をした石が出土して、そう呼ばれるようになりました。これから満ちていく月のように、豊かで幸多い国になるよう願いが込められた名前だそうです。

人吉城は、鎌倉時代から明治の廃藩置県まで約700年間(1589~1871年)、人吉・球磨の地を統治した相良氏の居城でした。これだけ長い間、居城を変えなかった大名領主は全国で見ても相良氏のみです!!

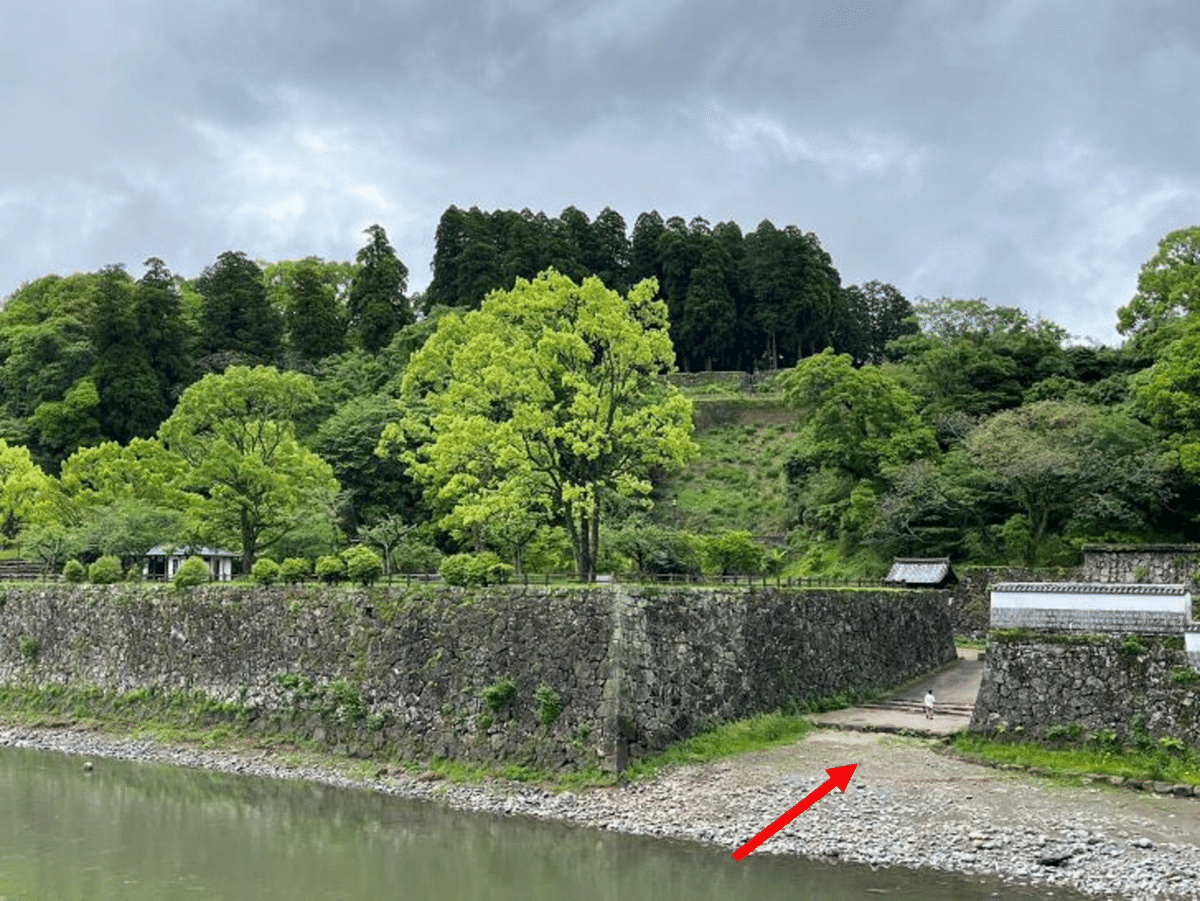

人吉城は、山と平地を利用して築かれた城、平山城です。北側を流れる球磨川と西側に流れる胸川を天然の堀、東側と南側は山の斜面と崖を天然の城壁として利用するなど、自然の地形をいかした丘陵上の天然の要塞です。また川を生かしたお城であることから、「川城」とも言われています。

以前紹介した大矢野城は、満潮時には三方海に面する海城でした。戦国時代のお城を調べていると、川城も海城も物を運んだり、防御面でとても重要な役割を果たしていたことが分かります。

人吉城には、川に面した石垣に7か所の船着き場があり、年貢米などは川から運ばれていました。船着き場の中で最大のものが水ノ手門です。

近くには令和2年7月の球磨川豪雨災害で被害を受け、立ち入り禁止になっている場所もありました。

本丸、二の丸、三の丸への登城口、御下門跡から石段を登っていきます。石段の高さは低く登りにくいし、向かっていく先が見えないし、くねくね曲がったり、途中で二手に分かれるルートになっていたり、平山城といえどもあなどれません。やっぱりお城は攻めにくい造りになっています!

本来、本丸は天守台に相当しますが、人吉城では本丸には天守閣は建てられず、お祈りをするための2階建ての護摩堂(ごまどう)が建てられていました。城主の居所は本丸ではなく二の丸にありました。

水ノ手門の石垣には、ねずみ返しのように敵を阻止したり、板状の石垣を上から落として攻撃することもできる武者返しがあります。五稜郭と鶴岡城の西洋式城郭を除くと、はね出し工法の武者返しは人吉城だけです。

熊本城の武者返しは石垣が反り返っているラインがカッコ良いと思いましたが、人吉城の武者返しは見た目の強さを感じました。

いかがでしたか?人吉城は国の史跡に指定されていて、100名城にも含まれているお城です。熊本城に比べると知名度は高くありませんが、お城好きには人気があります。人吉城の魅力が少しでも伝わったら嬉しいです。

「人吉歴史館」の施設が被災して休館中のため見学できなかったのと、今回は「100名城スタンプ帳」にスタンプを押せていないので、ぜひまたあらためて行きたいです。

#国連を支えるこども未来会議

#SDGs未来都市

#熊本県

#くまモン

#くまモン記者団

#こどもの目線で地域の魅力を発信

#航史記者