歴史ある「熊本藩川尻米蔵」(冬馬記者)

くまモン記者団の、冬馬記者(熊本市)です!

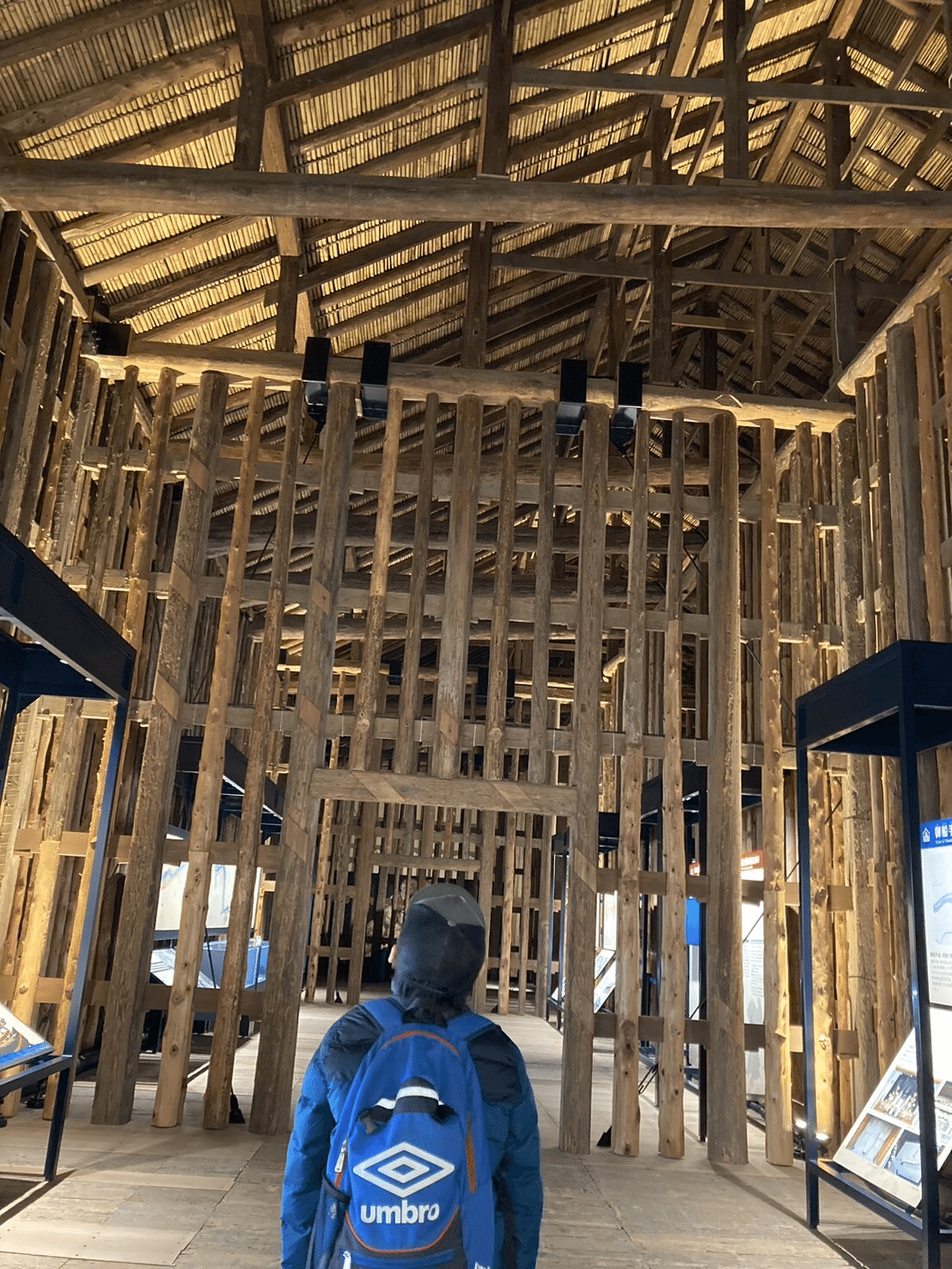

以前八雲旧居に行った際に、市内の記念館の紹介動画が流れていて、その中にあった「熊本藩川尻米蔵」が気になったので行ってきました。今回は、その事についてお話しします。

(川尻の歴史)

川尻地区は、中世の頃から緑川の支流である加勢川を利用した水運の拠点として栄え、江戸時代には役所や茶屋、米蔵などが作られて、年貢米の集積搬出の拠点ともなりました。また、軍港としての役割も担い、さらに栄えました。明治時代になると多くの蔵が取り壊され、川尻でも一部が解体されました。今残っている蔵は、地域の人たちが蔵として活用していた為に、外城蔵の2棟が残りました。熊本藩川尻米蔵跡は、船着場跡も揃って残っている貴重な場所という事もあって、当時の物流と水運の様子を知るために大切な史跡として、2010年8月に国指定史跡となりました。

(体験したこと)

この米蔵は資料館になっていて、江戸時代頃の緑川の地図の写しや瓦などの展示物や、歴史や川尻に縁のある人物のなどに関してたくさんの展示がありました。また写真を撮るスポットや、30kgと60kgの俵の模型もあり、持ち上げることが出来ます。実際やってみると、30kgしか持ち上げられませんでした。江戸時代の人は、米俵を2俵ずつ運んでいました。熊本藩の米俵は1俵約52.3kgなので、2俵で100kg以上になります。当時の人はとても力持ちだなと驚きました。

(川尻と河尻、2つの表記?)

館長さんに聞いた話から1つお話します。ここに来た人達から「川尻と河尻、地名になぜ2つの表記があるの?」という質問が1番多いそうで、その答えを教えてくれました。川尻は、元々「開懐世利(かわせり)」と書き、「懐を開いて世に利をなす」という意味があります。中国の明時代の本に、肥後における要港の1つとして「開懐世利」の名で紹介されていたそうです。

●河尻

鎌倉時代、白川、緑川、加勢川が合流し、大きな流れとして川尻の街中に流れ込んでいたので、「川」ではなく大きな川を表す「河」を用いたのであろうと言うことでした。今では「河尻神社」にだけ残っています。

●川尻

江戸時代に入ると次第に「川」表記の「川尻」になっていきました。考えられる理由が2つあります。

①加藤清正が、河川工事を行い暴れ河を制した記念(ターニングポイント)として変えたのではないか?。

②江戸時代になって、略字や俗字が多く見られ、漢字が簡単なものになっていく流れで、崩して書きやすい字体の「川」になった。

(終わりに)

河尻米蔵に行って、川尻の歴史や館長さんの面白いお話を聞けて良かったです。この米蔵は開館してまだ2年目なので、もっとたくさんの人に訪れて欲しいと思います。

#国連を支えるこども未来会議

#SDGs未来都市

#熊本県

#くまモン

#くまモン記者団

#こどもの目線で地域の魅力を発信

#冬馬記者