【半年で一発合格】30代工場勤務が国家資格のエネルギー管理士を一発合格した話 第3章 完結編

私は令和6年度のエネルギー管理士試験(熱分野)を初めて受験し、幸運な事に半年の勉強で一発合格しました。(マイナーな試験なので知らない人も多いはずです)。かなり大変な試験だと感じたので、合格までの話をまとめてみました。これから本資格を取得する人に参考になれば幸いです。

こんにちは、こんばんは、初めまして

トモテルです。

第1章&第2章まだ見てないよ!!という方はこちら↓

【半年で一発合格】30代工場勤務が国家資格のエネルギ管理士を一発合格した話 第1章 プロローグ|トモテル

【半年で一発合格】30代工場勤務が国家資格のエネルギー管理士を一発合格した話 第2章 始動編 |トモテル

さて最難関 課目Ⅱにタジタジだった私ですが、YouTubeから理解を深めました。

今の時代は気軽にYouTubeを見れるのは本当にありがたい事です。勉強系の動画は私が大学生に頃に比べれば圧倒的に多いし、何より分かりやすいです。

こういう難しい分野は「とっかかり」が大事だと思います。

よく見ていた動画は↓

①映像授業 Try IT(トライイット)

②「ただよび」理系チャンネル

https://youtu.be/JfgIWsR8BR0?si=jxAmgRJNGr-AOzYe

③予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」

よびのりさん

https://youtu.be/PvDtTc7DFKc?si=sYFE-laPNXAy1iQE

特に②の飯泉さんは綺麗な方なので勉強が本当に捗りました(笑)

熱力学は課目IIで最も肝になるところです。

もちろん流体力学や伝熱工学もありますが、

ここの理解があるとないとでは、この後の勉強に差が出ます。

流体力学はベルヌーイの定理は避けて通れません。最近ではポンプ圧力に関する問題も多くなっており知識問題が増えた印象です。

伝熱工学も知識問題が増えました。過去問ができれば問題ないと思います。

課目Ⅲもまずは知識問題が多いです。気体・液体・固体の各性状(引火点や流動点等)は過去問を直近10年間3周すればかなりの得点源になります。

・問題8・9の概要

①気体燃料 と その燃焼装置

(特に拡散燃焼バーナー)

②液体燃料 と その燃焼装置

(特に重油と噴霧式バーナー)

③固体燃料 と その燃焼装置

(特に燃焼装置3種)

④燃焼ガスの分析方法

(成分と分析方法を覚える)

⑤燃焼ガスの排ガス対策

(高温腐食、低温腐食、NOx、ばいじん)

ただ、この分野だけでは合格点には達成しません。

この課目の合否を分けるのは燃焼計算についての課目です。

高校時代に化学を履修したしてないでまず、勉強方法が変わります。化学勉強してない、自信ないという方は高校の化学基礎から優先しましょう。

その上で燃焼計算は計算式や計算方法にある程度の法則が決まっているので、過去問をやり込めばまず間違いなく解けるようになります。

燃焼計算の難易度はばらつきがあるので過去問を通して、いろいろなパターンを身につけていきたいです。

ちなみに公害防止管理者大気の「大気特論」や特級ボイラー技士の「燃焼」分野と出題内容が丸被りしているので、その辺りの資格や勉強をしているならば難易度はかなり下がります。

課目Ⅳ 熱利用設備およびその管理 は計算問題はありませんが、出題範囲が非常に広く、覚えることが多いので課目Ⅱに次いで難しいと思います。また、参考書に載りきれていない内容も過去問では出ていましたので、都度ネットで検索しては調べてみました。

上記で紹介したいくつかのYoutube動画もオススメですが、最もオススメの動画はエネ管.comさんの動画です。

「ゆっくり動画」形式で、単語やボイラー仕組みの説明を短時間で分かりやすく説明しており、大変参考になりました。

選択問題は基本、得意な分野をやるのがいいと思いますが、

どれも専門で無い私は

問題15 熱交換器・熱回収装置

問題16 冷凍・空気調和設備

を、選びました。

後学のために、

冷凍・空気調和設備の方は一生懸命勉強するつもりでしたが、

出題範囲も多く、難しかったので選択問題はあまり勉強できませんでした。ただ、必須問題は確実に点数を取れるように過去問を中心に演習していきましょう!

【本番当日】

試験当日は、人の出入りの多さに驚きました。電気分野と熱分野に会場が分かれていましたが、少なくとも300人以上はいたのではないかと思います。思わず、人の多さに圧倒され、会場に入った途端、緊張してしまいました。本試験の合格条件は「全4つの課目を3年以内に合格すること」なので、どの課目を受けるかは人それぞれなのですが、全課目受験者が多かったように感じました。

試験が始まるにつれて、プレッシャーなのか、「もう受けたくない」、「合格して楽になりたい」と心底思いました。逆にこれが集中力に繋がったのしれません。

「(試験を)始めてください」

その言葉を聞いて、顔を上げ、深呼吸をしてから問題を解き始めるー

私のルーチンから、エネ管の夏がスタートしました。

【課目I】

課目Iは法律問題から早速躓きます。ここは推測も交えて何とかしのぎました。ですが、事業者のエネルギー使用者の問題で全く自信のない問題が出題され、敢え無く撃沈(1問もあっていなかった)。「幸先悪いなぁ」とショックを覚えて、問題2へ進みます。こちらはSI単位は見覚えのある問題で助かりました。二次電池や計算問題は、形式は違えども、過去問の類似問題であり、ある程度自信は持てました。ただ、パリ協定は・・・

すみません、分かりませんでした(笑)

問題3は比較的、直近の過去問内容に沿っていた為、かなり助かりました(実際9割は取れていました)。

手ごたえとしては6割いったよね?という感覚でした。

【課目II】

次は課目II。正直、これは1番落ちる可能性が高いと思っていました。なぜなら他の課目に比べて圧倒的に勉強時間を割けていませんでした。事実、課目IIの直近過去5年間は解説を軽く目を通しただけで、対策が不十分だったからです。

試験前は「分かる問題出て!!!!」とひたすら神に祈っていました。

試験開始と同時に、自分は敢えて熱力学から解かず、流体力学問題から解きました。これはなぜか?

流体力学や伝熱工学は近年、知識問題のウエイトが高いことを知っており、先に解くことで計算問題の時間確保を図ろうとしたのです。この判断は結果的に今回の試験最大のファインプレーでした。

流体力学はまさかの計算問題がなく、自分でも驚くほど解け、リズムを掴むと、伝熱工学もその勢いから知識問題→計算問題も早めに解くことができ、残り65分で熱力学の問題に着手できました。計算問題は時間がかかるので、とても安心して臨むことができました。そして恐る恐るページを開くと、肝心の熱力学の問題は・・・・・・・

カルノーサイクルにランキンサイクル!!!

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!

得意分野だ!!!(オットーサイクルとかじゃなくてよかった・・・・)

正直、ツイていました(笑)。祈ってみるものです。

もちろん油断はせず、しっかり65分で問題4・5を回答、マークシートミスもないか確認する事ができました。実際に自己採点では、問題5は満点で、過去問演習では1回もなかったので、かなりびっくりしました。

そうとは知らず、祈るような気持ちで、鉛筆を置きました。手ごたえ的には「計算間違えしなければ大丈夫」というよりここまで手ごたえがあるとは正直思っていなかったので、本当に僥倖でした。

ここで、休憩に入ります。ご飯ですが、予め準備したおなかに優しそうな菓子パン、総菜パンを食べました。近くにコンビニはあるのですが、混む可能性もあり、事前に準備した方が無難です。また、各課目試験前にラムネ菓子を補給していました。ラムネにはブドウ糖が含まれており、脳にエネルギーが行きやすくなります。

これはぜひ試してください。集中力が持続できました。飲料は水だけで試験中に尿意がないように意識してあまり飲まないようにしました。

また服装は試験場によっては、冷房が強い会場もあるかもしれないので、上着を持ってきて調整できるようにしました。

さて、昼休憩後、課目Ⅳに入ります。

【課目Ⅳ】

この課目は唯一、途中退室しました。なぜなら受かったと確信したからです。そして戦略として次の課題Ⅲの最後の追い込みを優先しました。ただ選択問題はひどい有様で、問題16は40点中4点とかありました(笑)。逆に必須問題はスラスラ解けてしまい、後で自己採点したところ、選択問題前に実は合格ラインの6割超えていました。過去問演習でもこんな高得点は取れていなかったので、「なぜ???今???」とうれしい悲鳴を上げていました。

【課目Ⅲ】

この課目の合格の行方は燃焼計算が肝になると思っていました。しかし、蓋を開けてみると、全く逆でした。予想とはうらはらに気体・液体・固体の各性状(引火点や流動点等)の知識問題が過去最高の出来だった(9割以上)為、燃焼計算で点数をあまり稼がなくても合格していました(ちなみに燃焼計算は6割弱)

試験終わった後は、センター試験以来の疲れが出てクタクタでした(笑)。その後に食べたラーメンは人生の中でトップ3に入るほど旨かったです!

【勉強時間】

結論から言うと、半年間で総じて勉強した時間は、正直覚えてません(笑) 多分300時間以上かなと。

休日に4時間以上勉強したのは最後の1週間だけで後はあまりがっつりした記憶がないです。スキマ時間に関連サイトやYouTubeを見て知識を吸収するという事は常に心がけました。

大事なことは何より継続です。毎日勉強すること。勉強しない日は作らない。合格して分かったことは「継続は力なり」は本当だったということ。

シンプルで当たり前な事ですが、これを本当の意味で理解できている人は合格できる人なのかなと思います。

【試験後】

問題用紙は持ち帰ることができます。また、試験後、次週にはインターネット上で模範解答が公開されました。私は、問題用紙に自分の解答を控えていたため、すぐに自己採点ができました。

その結果は・・・

エネルギー管理士採点結果(熱)

課目Ⅰ 169/200(84.5%)

課目Ⅱ 164/200(82.0%)

課目Ⅲ 90/110(81.8%)

課目Ⅳ 196/280(70.0%)

(マークミスや変な勘違いなければ)

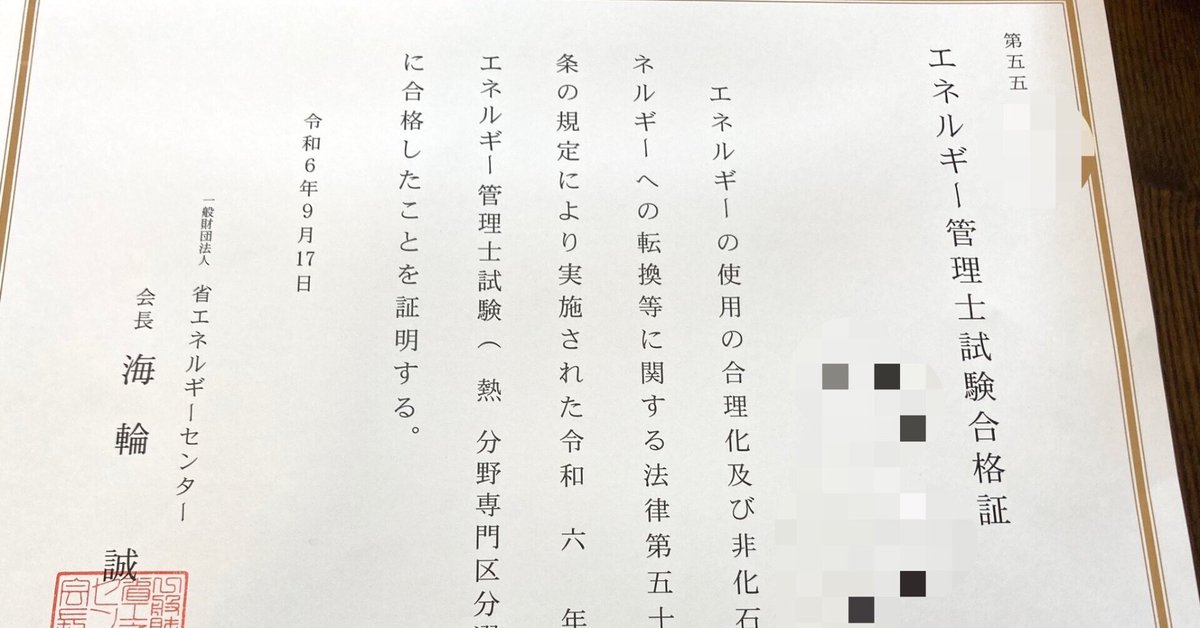

一発合格💮

イェアアアア( 'ω')/アアアアアッッッッ!!!!!

ただし、正式な合否結果はそのひと月後に、同じくインターネット上で公開されます。

その半月後に、合格証と免状申請書がお手元に届きます。免状申請書は、必要に応じて提出してくださいね。

まとめ

『国家資格のエネルギー管理士を一発合格した話』、いかがでしたでしょうか。過去問題集を中心に、実に半年近く・約300時間の勉強で無事一発合格しました。

勉強を続ける秘訣は、常に自分を見つめる、そして合格した後の理想の未来を思うことだと思います。具体的には日々、勉強する中でできたところ、出来なかったところ、不安や焦りなどを毎日ノート書き出していました。言語化し、振り返りすることで、常にモチベーションを保って勉強することができたのではないかと思います。

いかかでしたでしょうか?

1人でもこの記事が参考になって、合格してほしい!と思い作成しました。

初めてのnote作成であり、至らぬ点もあったかと思いますが、最後まで読んでいただきありがとうございました!

おわり